Un verano 'Ancien Régime': Elba

Un verano 'Ancien Régime': La ruta del Elba

Un recorrido por el río de la gran música europea desde los puentes de la Praga de Kafka al Hamburgo de Brahms, con escalas en el Dresde de Kurt Vonnegut y el Leizpig de Bach

9 agosto, 2023 19:00El Elba es un río marcado por la música. Nace en las Montañas Gigantes de la República Checa, perfila los contornos de la bella Dresde y amplía su curso en Hamburgo, hasta llegar al Báltico. Atraviesa las zonas checas de Haradec Králové, Bohemia Central, Pardubice y Ústí nad Labem y cuatro landers alemanes, como Sajonia, Sajona-Anhhalt, Baja Sajonia y Schleswing Holstein.

Su cuenca huele igual que la del Moldava, el río que transcurre bajo los 18 puentes de Praga, con siete islas en el curso urbano del cauce, que fueron referentes del dodecafonismo, el dadaísmo primitivo, la narrativa perturbadora de Kafka o la abstracción masónica; y todo se lo lleva la corriente, río abajo hasta las riberas del Danubio.

La confluencia de ambos ríos, justo en la Iglesia milenaria de San Pablo y San Pedro, es un curioso lugar de peregrinación a un osario que vincula el gótico de Bohemia con su inclinación bizantina y el culto a los muertos de la tradición zoroástrica. La Europa de los grandes ríos, el Rin, el Danubio y el Elba, habla alemán, ama el simbolismo de Gustav Klimt o el azul de Kandinsky y huele a una mezcla entre el viñedo de Mosela y el perfume denso de la coliflor.

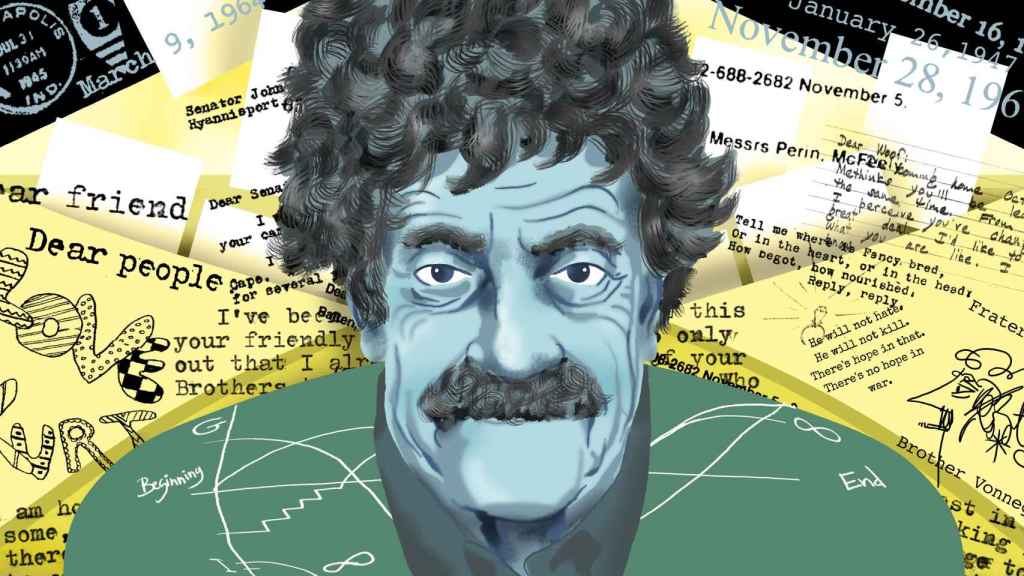

Kurt Vonnegut

El Elba rompe la estructura natural de su joya arquitectónica, la ciudad de Dresde, tantas veces destruida y un día aniquilada por la aviación aliada, al finalizar la Segunda Gran Guerra. Sus calles transportan el duende literario que inventó Larra; están bajo un cielo de papel rugoso que filtra una luz delicadamente tenue. Allí tuvo lugar el viaje a través del tiempo que experimenta el protagonista de la novela Matadero cinco o La cruzada de los niños de Kurt Vonnegut, la historia de una ciudad controlada por los habitantes de la imaginaria Tralfamadore.

Vonnegut habla alegóricamente de aquel bombardeo ordenado por Churchill; lanza una diatriba contra la guerra y describe sus corolarios: la futilidad existencial, el determinismo, la complacencia vital, y la insignificancia del ser humano. Esto último lo deja claro cuando su personaje es llevado a una especie de zoológico tralfamadoriano, donde el ser humano es visto como una curiosidad por parte de la especie ignota.

A falta de instalaciones adecuadas, los alemanes, como nos cuenta Vonnegut, habilitaron un matadero como prisión. Pero el tiempo no pasa en balde. Hoy, contrariamente a una falsa creencia, Dresde no desprende dolor, sino amistad. Entre sus gentes abunda el santo lazo alimentado por la conversación o, mejor dicho, el “ejercicio fructífero de la discusión”, en palabras de Montaigne.

La capital de Sajonia enardece; no obedece a un instinto lánguido, sino que se siente elegida, es la Florencia del Norte, recuperada para la civilización democrática porque el germanismo hitleriano y el comunismo soviético del telón de acero no consiguieron desnaturalizarla.

La ciudad ha sido puesta a prueba por la historia y ha sobrevivido al infortunio; ha mostrado la inmortalidad que anunció su gran escritor Erich Kästner, nacido en Dresde y figura principal del movimiento literario en lengua alemana Neue Sachlichkeit (Nueva objetividad) al que pertenecieron en su juventud maestros como Joseph Roth, Hermann Hesse, Carl Zuckmayer, Erich Maria Remarque, Thomas Mann y Heinrich Mann.

Si Dresde es la joya, Leipzig, segunda capital de Sajonia, es su sombra celebrada, a una hora de distancia en tren. Ambas nacieron como centros urbanos durante la Dinastía de los príncipes Wettinquienes, a lo largo de siglos, asentaron en Leipzig una gran cantidad de músicos y artistas hasta convertirla en el foco cultural europeo, mucho antes del esplendor de Weimar o Viena.

Su sello de calidad lleva el nombre Johann Sebastian Bach, maestro cantor en el setecientos del Coro de la Iglesia de Santo Tomás, de visita obligada en un viaje de evocación musical. Y detrás de Bach, la nómina de grandes compositores que nacieron o vivieron en Leipzig resulta descomunal: Félix Mendelssohn, Robert y Clara Schumann, Edvard Grieg, Richard Wagner o Gustav Mahler.

Su huella se vive todavía hoy como la de un santoral; en sus teatros y auditorios se celebran conciertos a diario. La música es el espíritu de Alemania, “la nación de almas acorazadas que corrompe todo lo que toca”, en palabras de Nietzsche, en su obra recopilatoria, Ecce Homo. Su gran rival, Wagner, cautivado por el expresionismo auténtico de Delacroix y Monet, sucumbió a la demagogia del lebensraum (espacio vital), germen del pangermanismo más hondo; y Nietzsche jamás se lo perdonó. Al final de su vida, el filósofo solar, refugiado en su nido de Sils María, lanzó este paradigma de resistencia: “La cultura no entiende de nacionalismos”.

La Germania Magna de los romanos es un cruce de relicarios, un almacén de fetiches. Sus gentes pueden guardar durante años un resumen del libreto del Nibelungo o depositar por varios siglos las lágrimas derramadas en un concierto de Chopin. Esconden sus tesoros en sobres sellados, en ángulos invisibles de libros encuadernados y pasan media vida tratando de hacerse con un escritorio Biedermeier como el que dicen que utilizó el Emperador Francisco José. El Elba es el río del Norte, pero en sus orillas, se habla alemán y se vibra con el mismo vals de domingo, interpretado en el belvedere de un parque público del Sur.

Hamburgo

El paseo por el Barrio de los Compositores de Hamburgo es un buen remedio de viento del Norte, frente al estrés tórrido del verano. Este espacio museístico por excelencia conduce al visitante, de puerta en puerta, por la vida real de compositores como Johanes Brahms, Telemann, Johann Adolph Hasse o Mahler, cuyas partituras y reflexiones se amontonan en los museos que les ha dedicado la ciudad, a cada uno de ellos.

El cauce del Elba atraviesa Hamburgo hasta el auditorio de la Filarmónica del Elba, en Am Sandtorkai, un mastodonte de ladrillo y cristal de cuarzo que imita velas izadas, olas o icebergs, símbolos de la hegemonía de la música sobre el perfil cultural de la urbe. En su atalaya, promontorio del protestantismo, se intuye la costa del Báltico; huele a mar.

El impacto sobre la vida en Hamburgo del llamado Mar de Wadden, situado en la desembocadura del Elba, es un ejemplo de respeto medio ambiental. Alberga más de 10.000 especies de plantas y animales y es la zona de parada de millones de aves migratorias, donde las mareas dejan al descubierto el fondo marino en un horizonte de 20 kilómetros.

Es el destino inevitable de los que van en busca de sombra, baños de tierra, chocolate o caramelo, casi exclusivos del glamuroso Balneario de Norderney, donde casi todo gira en torno al regalo del mar a la humanidad. Además, el arte “no le es ajeno”, en palabras de uno que fue visitante habitual, el escritor Grass. Los intelectuales alemanes de posguerra, sin bajarse nunca del caballo prusiano, celebraron algunas veces en aquellas marismas, las reuniones informales del Grupo 47, los Erich Frued, Enrich Böll, Hans Magnus Enzensberger, Huber Fichte, Martin Walser, Hans Meyer.

La Europa de Mauricio Wiesenthal

En el Nordeney, el viajero tiene el desmayo de placer asegurado, propio de Badem-Badem que, desde luego, no debe confundirse con el síndrome de Stendhal, ante los Uffici de Florencia. En Norderney predomina el tacto sobre la vista; allí, las distintas versiones del agua se sostienen en la armonía de la música.

Brahms no encontró, en su tierra, la tertulia indolente de café que cura los males del alma. Viajó a Viena para absorber las mieles del reconocimiento, trasladando su gusto sincopado de los Ländler hasta el dulce giro del vals. Dio un golpe de timón para intercambiar el Sexteto en sol mayor por el Trío de clarinete; clausuró su Cuarteto en sol menor y ofreció a cambio el Quinteto en si menor, tal como lo expone Mauricio Wiesenthal, el fecundo escritor español de raíces germánicas vinculadas a la vida del compositor.

Cuando a Brahms le abrumó su ominoso Requiem, encontró la luz del sur. Hoy lo homenajean sus paisanos de Hamburgo, a base de exagerados borbotones. Pero su huella acabó siendo vienesa, un pozo lleno de batutas, aforos, fosos, noches de ópera, sonetos de amor y los primeros compases de El Danubio Azul, obra de su gran amigo Johan Strauss.