Juan Manuel de Prada

París no era una fiesta: Juan Manuel de Prada y la segunda parte de 'Mil ojos esconde la noche'

El escritor zamorano culmina con Cárcel de tinieblas su magna novela sobre los personajes del exilio español en el París ocupado de la Segunda Guerra Mundial

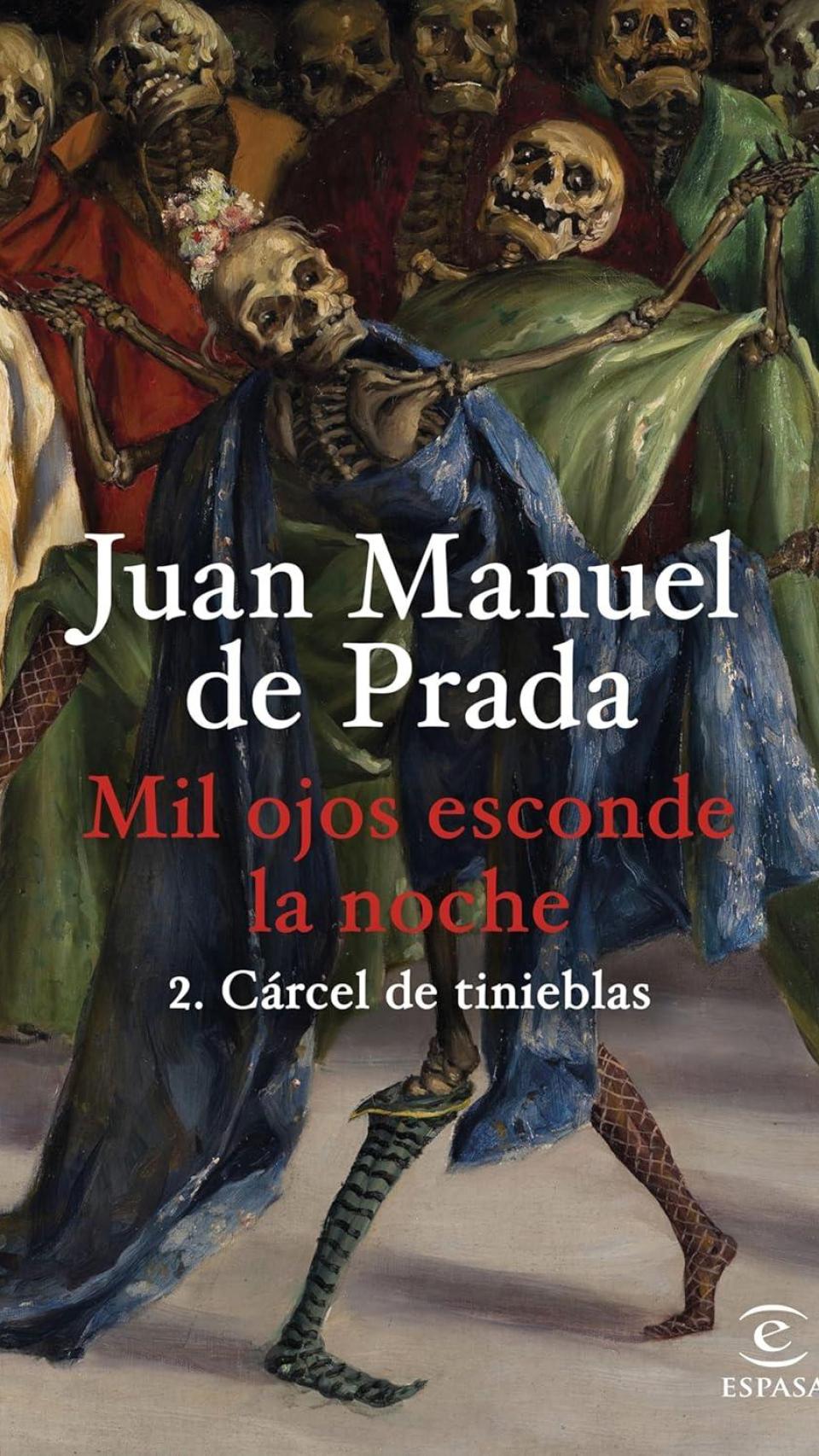

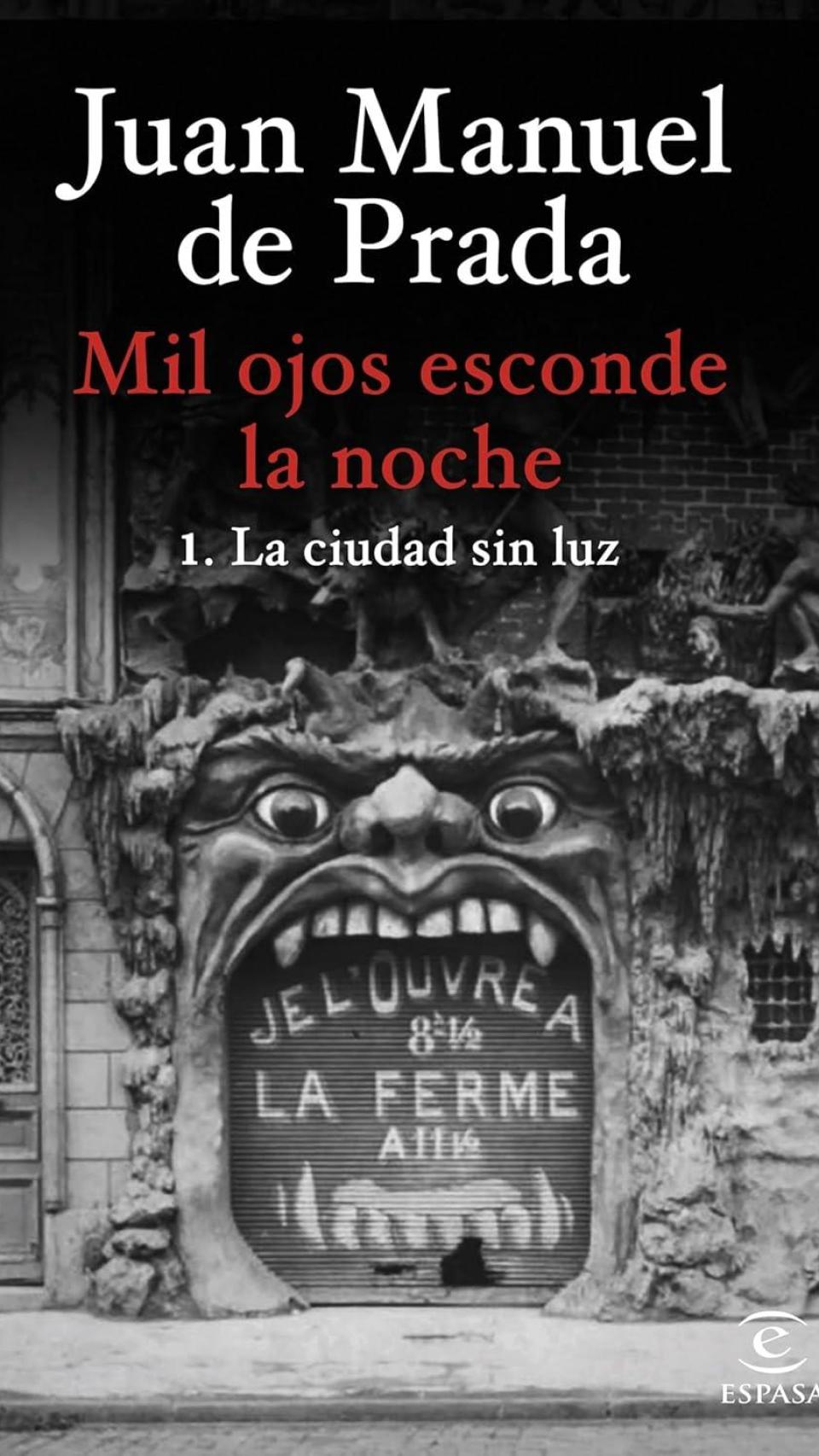

Tras un receso de un año, necesario por razones de oportunidad editorial, ha llegado a las librerías la segunda parte de la más extensa novela española que uno recuerde, incluido el Quijote. Esta Cárcel de tinieblas pone fin a Mil ojos esconde la noche, pero no a las aventuras de Fernando Navales, su narrador y protagonista, pues en la nota que cierra el volumen se adelanta que seguramente Juan Manuel de Prada, su autor, lo vuelva a abordar en una novela que lo lleve hasta los años cincuenta, con las vicisitudes de una época en la que aún estarán más en apogeo los medradores del “nacionalseminarismo” (gran hallazgo expresivo). No solo eso, como ya se lo hemos escuchado decir alguna vez, se reserva para más adelante cubrir el periodo que media entre Las máscaras del héroe, que llega hasta 1936, y meterse de coz en hoz en los convulsos tiempos de la Guerra Civil (Prada sabe que le llegarán ataques de todos los lados y no es que tenga muchas ganas, todavía, de recibirlos).

En Cárcel de tinieblas asistimos al apogeo y el derrumbe de la ocupación alemana de París, donde había quedado interrumpida La ciudad sin luz, primera parte de este díptico: los atentados crecientes del ejército de las sombras según unos y la Resistencia otros, los bombardeos británicos, las represalias nazis, el desembarco de Normandía y la amenaza un tanto quimérica de las armas secretas de Hitler, ese “ángel con gabardina y bigote” como repite una y otra vez el narrador, sin citra por su apellido reproduciendo la expresión de César González-Ruano.

Juan Manuel de Prada

Y comparecen los mismos personajes con el añadido de algunos otros, de modo que al citado Ruano, Pablo Picasso, María Casares o Ana María Martínez Sagi se une ahora Victoria Kent, que vive clandestinamente en la capital de Francia. Junto a los españoles asentados en París, ya sean agentes franquistas o artistas exiliados (también algunos que estaban por gusto desde antes del conflicto bélico), hallamos a oficiales alemanes (boches, como se repite una y otra vez) en su papel de malos, y a los más conspicuos intelectuales colaboracionistas gabachos (coloquialismo despectivo también recurrente) como Pierre Drieu La Rochelle o Robert Brasillach (buen conocedor del paño, Prada ha escrito el prólogo de El caso Brasillach, de Alice Kaplan, recién publicado por Fórcola).

Lo dijimos al aparecer la primera parte de Mil ojos esconde la noche: no hay página que no guarde un asombro, una imagen poderosa, una virguería estilística. No conocemos de Prada ningún verso, aunque sea buen lector de poesía y jurado de un premio importante, pero de poeta tiene una afinada inclinación para la metáfora y el símil. En Cárcel de tinieblas vuelve a demostrarlo. Que la tiene él o, para ser más precisos, Navales, consciente de sus dotes de escritor hasta el punto de arrogarse arrogantemente, valga la aparente redundancia, un "estilazo". Lo tiene, y no solo por la plasticidad de sus páginas, siempre preñadas de atrevidas analogías, sino también por el dilatadísimo léxico que emplea, que no deja tranquila una sola palabra del diccionario y, sacándolas de su sesteo entumecido por la inactividad, las levanta del banquillo y las pone a jugar por los párrafos.

'Cárcel de tinieblas'

Covachuelista, comistrajo, quelonio, amusgado, epidídimo, papito, chiscón, encalibrinar, enviscar, escurribanda, son algunas de estas voces que desempolva Prada, junto alguna más que, habiéndola anotada en un cuaderno, ahora no entiendo mi caligrafía (por decir algo) al consignarla, y me temo que quedará en la oscuridad de la que tan fugazmente había salido. Lo tendrán difícil los traductores a otras lenguas (el libro lo merece), no ya por tener que consultar a menudo el significado de estas palabras, sino para hallar el correcto equivalente, su sabor y matiz. Su aire de época.

La brillantez estilísitica de este Navales-Prada se muestra, además, en cómo ciertos motivos permean una escena hasta determinar cómo vemos la acción a la luz de un determinado foco o desde un ángulo reincidente. Es lo que sucede, por ejemplo, en el capítulo II de la segunda parte (1943), donde José Luis Arrese, ministro-secretario general del Movimiento, es caracterizado como churrero en la mente de Navales, que le saca mucho juego a la comparación. O en la escena desarrollada en casa o más bien guarida de Kent, con la atribución a piezas de carne de la condición de conejo o gato.

Igualmente es memorable la imitación del lenguaje del Quijote en el duelo dialéctico que mantienen el jefe nazi Oberg y Gregorio Marañón. Esto además de la ironía con la que muchas veces se emplean por parte del letraherido Navales frases procedentes de diferentes obras de nuestra literatura, desde tiempos lejanos al Pedro Salinas de La voz a ti debida (1933).

'La ciudad sin luz'

A Marañón se le sigue citando en varias ocasiones a propósito del resentimiento (lacra que aqueja al narrador protagonista). El tema que subyace a la trama es el de la redención, y a esta se encamina Navales desde ya la primera línea del texto cuando pregunta a Sagi: “¿Tú crees que se puede dejar de ser malo, si uno se lo propone?” Si no total, sí hay algo de redención en el no del todo convincente paso a ayudar a huir de Francia, hacia España, a niños judíos, a partir de la escucha del sermón de un cura. También en el amor blanco que se establece con una de las protagonistas, no porque Navales no prefiriera una relación carnal (que sí llega al final del volumen).

En algún momento hay episodios oníricos, febriles o milagrosos. También duros interrogatorios con tortura incluida, pinturas sicalípticas coleccionadas o encargadas a los pintores que actúan como personajes secundarios de la obra, escatología de retrete (con eco de sucesos de la primera parte), caricaturas, aguafuertes. Todo ello contribuye a la amenidad de un relato que nunca pierde el interés pero que, justo es decirlo, tiene su mayor logro en el lenguaje. Sí, hay que darle la razón al canalla de Navales, cada vez menos canalla conforme se desarrolla la acción, y corroborar dándole una palmada con cuidado de no rozar la pistola Luger que porta bajo la chaqueta: “Y tú que lo digas. Vaya estilazo que te gastas, Fernandito”.