La poesía de César Vallejo / DANIEL ROSELL

César Vallejo, heraldos y aguaceros

Lumen edita, al calor del 130 aniversario de su nacimiento, las ‘Poesías Completas’ del poeta peruano, del que el sello Renacimiento publicó justo antes de la pandemia la antología ‘Piedra de Estupor’

29 julio, 2022 22:30La austeridad es un lujo al alcance de unos pocos elegidos. Sólo quienes han tenido algo en la vida son capaces de prescindir –de forma voluntaria– de la superficialidad de las cosas para quedarse con lo básico y vivir ligados a la solidez de lo esencial. En poesía este proceso de destilación conduce, en general, a la desnudez expresiva, que es la vía dolorosa que lleva al Gólgota donde el poeta, igual que Cristo, se sacrifica por nosotros y proyecta su imagen –“la vida de un hombre es la vida de todos los hombres”, escribió Borges– sobre la devastación ambiental. Expresar lo sagrado, que no es sino una exaltación sanguínea de lo profano, no requiere obligatoriamente la práctica del hermetismo. Sí es necesario el extrañísimo don de la profundidad.

La poesía de César Vallejo (1892-1938), de cuyo nacimiento se cumplieron en marzo 130 años, es un buen ejemplo. Se nos muestra como un meteorito oscuro cuyo brillo no procede de la luz, sino de las sombras universales. Traza un viaje que comienza con el Modernismo, prosigue a través de la galaxia de las vanguardias, se instala en el planeta de la poesía social y política, y deja una huella violenta y perdurable sobre la polvorienta topografía en la que yace. Allí sigue como presagio de lo que nos espera: “Me moriré en París con aguacero, / un día del cual tengo ya el recuerdo. / Me moriré en París –y no me corro– / tal vez un jueves, como es hoy de otoño”. La muerte vivida como una memoria por anticipado.

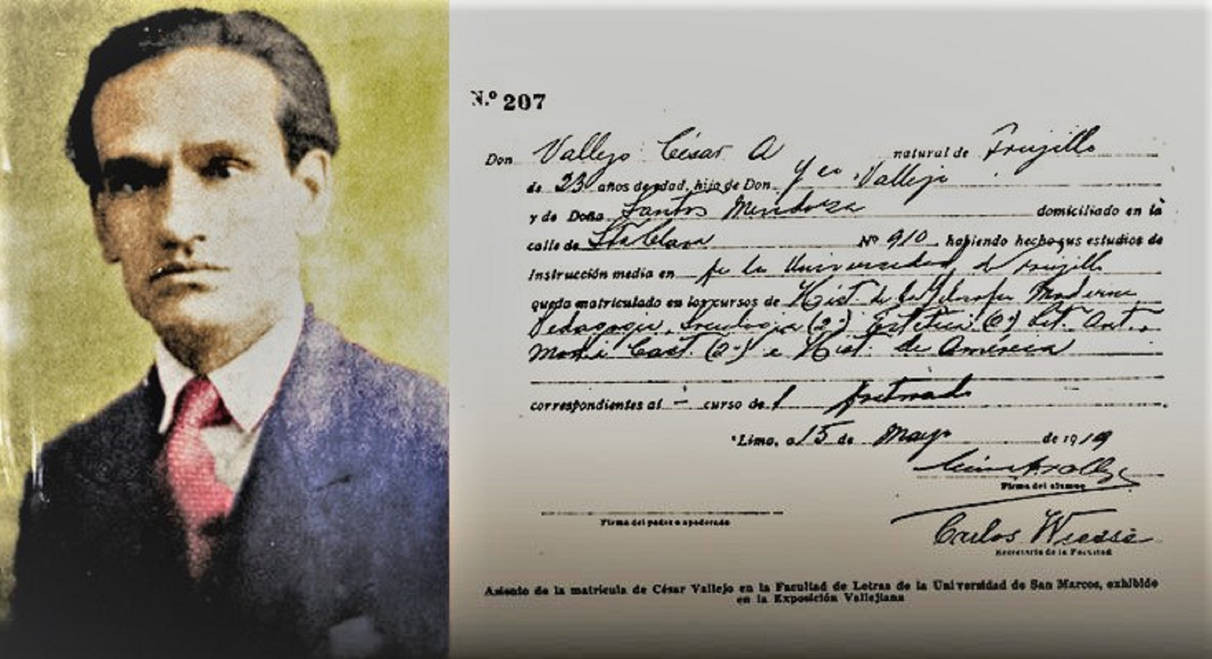

Cesar Vallejo, en mayo de 1919, época en que estudiaba un doctorado de letras en la Universidad Mayor de San Marcos

Vallejo es un poeta que, en vez de conservar la estructura ortodoxa del poema, deslumbra por la eficacia de sus versos. Por supuesto, se trata de una sencillez simulada: la retórica (sin retórica) del poeta peruano es el campo de batalla de una agotadora lucha con el lenguaje. En los tres poemarios que publicó en vida, y también en la colección de inéditos que sus herederos dieron a la imprenta en la hora póstuma –Poemas humanos–, se percibe esta hostilidad entre distintas voluntades. Por un lado, la búsqueda (dolorida) de una voz personal; por otro, la influencia (ambivalente) de las tendencias poéticas de su tiempo.

No todos sus poemas logran la perfección, pero tal circunstancia es lo que ha conseguido que sobrevivan: su poesía es un camino quebrado, como el curso de un río, carente de líneas diáfanas y rectas. La editorial Lumen, cuya colección de poesía es una de nuestras debilidades, acaba de editar su Poesía Completa en un volumen, al cuidado de Luis Fernando Chueca, que se abre con los poemas juveniles del atormentado mestizo que fue Vallejo, prosigue con los grandes hitos creativos que justifican su inclusión en la nómina de los poetas hispanoamericanos mayores –Los heraldos negros (1919) y Trilce (1922)– y desemboca en los versos que dejaría sin agavillar (a excepción de las piezas que componen España, aparta de mí este cáliz) justo antes de su muerte que, en efecto, sucedió en el París lluvioso de un extraño Viernes Santo. Justo un día después de su augurio.

La edición de Lumen dibuja el mapa del vallejismo, ese territorio personal que discurre desde la pompa del Modernismo más tardío y conduce, de una forma no necesariamente perfecta, pero sí honesta, hacia el territorio confesional de la experiencia. De este itinerario también dan cuenta otras muchas ediciones, como la de Alianza Tres, publicada en 1983, con una excelente introducción a cargo de Américo Ferrari, y versiones más recientes, como el bellísimo volumen que Nórdica tiene en las librerías, con ilustraciones de Sara Morante y una selección del periodista Víctor Fernández, bajo el título Me moriré en París. Son libros que se suman a la mítica versión de Losada de 1949, ilustrada con un dibujo de Picasso, o a la impulsada por Revuelta Editores, a cargo de Miguel Pachas Almeyda.

Todas contienen básicamente los mismos poemas, pero en odres muy distintos. Quizás no sea un símil sutil, pero siempre hemos pensado que la poesía de Vallejo es igual que uno de esos libros de finales del XIX y principios del XX, el periodo de su mismo tránsito vital, que salían de las imprentas con la tripa mal guillotinada. La pretensión del editor era hacer un libro exquisito, pero, al no dominar por completo la técnica, su imperfección termina por dar una sobrevenida clave de lectura a estos poemarios fieramente realistas. ¿No es también hirsuta la vida?

En la obra de Vallejo sucede algo análogo: el poeta peruano escribió versos asombrosos, pero cobijados dentro de un caudal de tentativas que hace que algunos de sus lectores –que no son legión, pero sí devotos e influyentes– a veces tarden en apreciar el sabor agrio de su vino. Como ha escrito con acierto Inmaculada Lergo, autora de una maravillosa antología sobre la poesía vallejiana que la editorial Renacimiento hizo antes de la pandemia para su colección de rayas –Piedra de estupor–, el escritor peruano escribe desde un desgarro metafísico que es también carnal. Es pues una decisión coherente que sus poemas muestren estos desgarrones y dejen a la vista las cicatrices de quien los imaginó.

Al contrario que muchos de sus coetáneos, como Vicente Huidobro o los poetas españoles del 27, Vallejo no persigue el estruendo de la hélice del avión vanguardista ni ambiciona el brillo de la generación de plata. Su tono es el de un bronce sucio, gastado por una vida indiferente a la sensibilidad del hombre que, sin embargo, la contiene por completo. Esa vida que todos quisiéramos espléndida y feliz, pero que se nos entrega sin terminar, hecha de jirones, fragmentaria. Por eso emociona contemplar la edición príncipe de Trilce (1922), sufragada con los escasos ahorros del poeta: un poemario humilde, casi tosco, antítesis de las elegantes ediciones –a dos tintas– que hacía Juan Ramón Jiménez en sus tiempos como editor en la Residencia de Estudiantes. La belleza de la forma, secreto del arte de la tipografía, frente a la verdad rugosa de un alma atormentada. Dos tonos divergentes de la existencia.

Vallejo, como es sabido, fue un hijo del Modernismo crepuscular, aquel donde el ideal del primer Ruben Darío se torna ya caricatura y, al tiempo, reside la semilla de toda la poesía posterior, desde la vanguardista hasta el prosaísmo más coloquial. El castellano, como el resto de lenguas románicas, surge de la degeneración del latín (vulgar). De la misma manera, el Postmodernismo, el código que permitió a la poesía desprenderse del retoricismo decimonónico y soñarse plásticamente, la hondura de Vallejo, el ambicioso panteísmo de Neruda, el sencillismo de Cardenal o Benedetti y hasta la antipoesía de Nicanor Parra, proceden del big-bang que sucede cuando los poetas modernistas, tan bien retratados por Valle Inclán en Luces de Bohemia, se descubren como los nuevos escolásticos.

El poeta peruano recorrió este río como un navegante solitario. Su singladura parte del dolor íntimo de las Nostalgias Imperiales, que es la sección de Los heraldos negros donde habla de su herencia indígena, y se encamina hacia las vanguardias de los años veinte y treinta –esta es la aspiración de Trilce–, pero sin militar por completo en ninguna de todas estas parroquias. El poeta peruano, como muestran sus poemarios, no deja de ser una ínsula propia. Alguien al tanto del decir poético de sus días, pero que busca su propia voz individual.

Vallejo fue un emigrante perpetuo. Un ser que, desligado de sus orígenes familiares, sale desde Santiago de Chuco y Huamachuco, en la provincia profunda del Perú, para ir primero a Trujillo y después a Lima, conservadora y húmeda. Terminaría en París como un menesteroso, previa residencia circunstancial en Madrid, donde su orfandad se desplaza hacia el compromiso político. El Dios de sus primeros poemas es una deidad cruel y arbitraria. En su visión poética irá siendo sustituido por el hombre real, quien verdaderamente sufre los golpes de la vida y la banalidad del mal, como diría Hannah Arendt. Al cabo, será reemplazado en la obra de Vallejo por el hombre nuevo que anunció el comunismo.

El poeta, que viajó a la Unión Soviética y colaboró con la República española, no conoció –o acaso no supo reconocer– las sombras de la distopía comunista. Sus versos, crónicas de esta búsqueda de sentido, proceden de un destilado romanticismo y terminan buscando en lo colectivo una vía de redención personal. Entre ambos destinos es donde dan lo mejor de sí mismos: la agonía de la musicalidad (mecánica) de Rubén, los neologismos, la convivencia (luminosa) de lo culto y lo coloquial, las dislocaciones de la sintaxis, metáforas de un alma permanentemente atormentada, y la ruptura de la lógica. La estación término, igual que le sucede al Mallarmé de Un Coup de Dés Jamais N’Abolira Le Hasard (1897), acaba en un callejón sin salida.

Para muchos lectores, el Vallejo de Trilce es un poeta hermético en permanente crisis con un mundo que no comprende. La fuga de la disciplina métrica y conceptual de la tradición previa, su descarrilamiento consciente, su sentido de la libertad, es su gran aportación a la estirpe de la poesía en español. Una exploración del dolor a través de la palabra. Las púas de la rosa. De sus heraldos y aguaceros, vislumbrados en las escasas fotografías que el tiempo nos ha legado, donde el poeta aparece, siempre elegante y austero, mirando indistintamente al cielo o al suelo, hace ahora un siglo y un tercio. El tiempo no se detiene. Lo que permanece, en cambio, es la rara vibración de su poesía. Esa luz oscura que todos llevamos dentro:

“Yo no sufro este dolor como César Vallejo. Yo no me duelo ahora como artista, como hombre ni como ser vivo siquiera. Yo no sufro este dolor como católico, como mahometano ni como ateo.(…) Si no me llamase César Vallejo también sufriría este mismo dolor. (…) Hoy sufro desde más abajo. Sufro solamente. Me duelo sin explicaciones. (…) Mi dolor es del viento del norte y del viento del sur, como esos huevos neutros que algunas aves raras ponen del viento. Si hubiera muerto mi novia, mi dolor sería igual. Si la vida fuese, en fin, de otro modo, mi dolor sería igual (…) Miro el dolor del hambriento y veo que su hambre anda tan lejos de mi sufrimiento, que de quedarme ayuno hasta morir, saldría siempre de mi tumba una brizna de yerba al menos (…) Yo creía hasta ahora que todas las cosas del universo eran, inevitablemente, padres o hijos. Pero he aquí que mi dolor de hoy no es padre ni es hijo. Le falta espalda para anochecer, tanto como le sobra pecho para amanecer y si lo pusiesen en la estancia oscura, no daría luz y si lo pusiesen en una estancia luminosa, no echaría sombra. Hoy sufro suceda lo que suceda. Hoy sufro solamente”.