Josep Pla

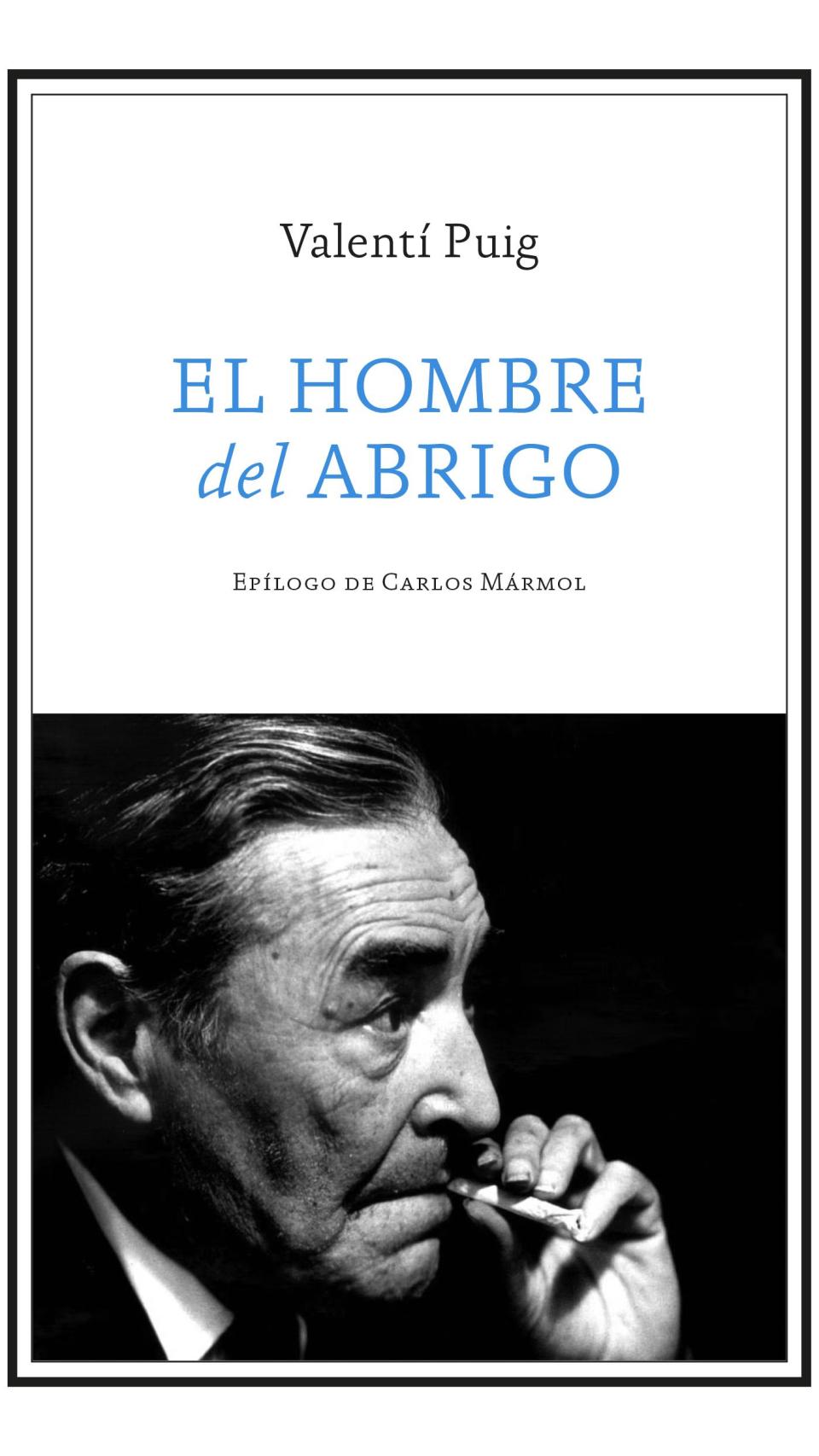

El regreso del 'hombre del abrigo' de Valentí Puig

Athenaica devuelve a las librerías, un cuarto de siglo después de su primera edición, el excepcional ensayo del escritor mallorquín sobre la figura y la obra de Josep Pla, un homenaje vibrante a la complejidad de su legado literario

17 junio, 2024 13:04“Para Josep Pla escribir es un sentido de lealtad a la vida”, escribe Valentí Puig en el prólogo a la nueva edición de El hombre del abrigo (Athenaica), su ensayo sobre el escritor ampurdanés, publicado en catalán por primera vez en 1998. Se trata de un más que oportuno rescate en estos tiempos menesterosos, cuando la lucidez crítica, el conocimiento y la alegría alciónica del pensamiento, por decirlo con Ortega, menguan a ojos vistas. Si en su día el libro ya constituyó un revulsivo dentro de la domesticada y estéril cultura del pujolismo, hoy admira aún más por su ambición, su valentía moral, su finura interpretativa y su contagiosa sensualidad.

El hombre del abrigo es además un ensayo atípico en un país en que el género suele oscilar entre la aspereza de la filología y la banalidad periodística. Puig acertó en ese sentido a proponer un modelo de lectura total de un autor amado, divulgativo y ameno pero también riguroso, persuasivo y seductor sin dejar de ser inteligente y honesto, severo pero a la vez generoso, consciente de que la mejor literatura fomenta la comprensión antes que el juicio. Adentrarse en estas páginas supone empezar una alta conversación con alguien que lleva toda su vida hablando y discutiendo con Pla, viajando por su genealogía literaria (no en vano el también excelente Diccionario Pla de literatura (2000) se escribió casi al mismo tiempo), regresando a sus escenarios, compartiendo pasiones e interrogantes, combatiendo el caos con la memoria.

Valentí Puig

El libro se abre con una escena inolvidable. Valentí Puig conoció de niño a Pla, en el viejo tren de Sóller, de camino con sus padres a una boda familiar a la que el escritor estaba también invitado. Pla frisaba entonces los sesenta –era en 1956– y en aquel vagón de primera no paraba de ir de un lado a otro, con su abrigo lleno de lamparones, admirando la espectacularidad del entorno al llegar al pueblo enclavado en las montañas de la sierra de Tramontana. Y aquí Puig pone en práctica de pronto las lecciones del maestro a la hora de hacer realidad un paisaje: “Con los naranjos en flor, el valle de Sóller es como una réplica neoclásica del tramado oriental de los almendros en flor de Mallorca cuando llega enero”.

El lector se encuentra de golpe en una acogedora atmósfera moral que sabe conjugar el detalle episódico con la captura panorámica, la reflexión política con la meditación literaria, el acento erudito con el humor y la fiesta de los sentidos. Y a partir de ahí el tono y la altura ya no decaerán en ningún momento: “De todos modos, en la sociedad moderna quedan aún personas que representan una totalidad tradicional. No me atrevo a afirmar que Pla lo fuese, pero sí que por lo menos representaba una peculiar transición entre, por así decirlo, la belle époque y los grandes desastres del siglo XX”.

'El hombre del abrigo' de Valentí Puig

Si hubiera que citar un antecedente para El hombre del abrigo sin duda sería Leer a Saint-Simon (1979), el ejemplar ensayo de Carlos Pujol sobre el gran memorialista francés del XVIII. Como Pujol, Puig retrata a un personaje entre dos eras, intrigante, de una curiosidad inagotable, capaz de estar en todos los mentideros de su época mientras se va forjando un estilo de la memoria, leal a un pasado que ve destruirse sin remedio frente a un monstruo que avanza disfrazado de progreso. No es raro que en el capítulo inicial sobre la construcción de la voz de Pla, Puig traiga a colación una cita favorita del ampurdanés: “El estilo es claro si lleva al instante al oyente a las cosas, sin detenerlo en las palabras”. El autor de la sentencia es Jacinto Bejarano, un escritor castellano del siglo XVIII.

¿Cómo había llegado Pla hasta ese oscuro escritor? ¿Quizá a través de Azorín, que en su libro Un pueblecito. Ríofrío de Ávila, explica que en una feria del libro viejo de Madrid se encuentra con un libro de ese autor? Sea como sea, de pronto el lector avisado adivina una constelación fascinante que vincula a Carlos Pujol con Puig –alumno suyo en la universidad– y a Pla con el siglo XVIII europeo, en Francia lo mismo que en España, camino de la consolidación de la mejor prosa catalana del siglo XX. Y en el viaje van compareciendo Montaigne, los moralistas, Voltaire, por supuesto Stendhal, Goethe, pero también los ingleses –Sterne, sobre todo–, Camba y Baroja, del que tanto aprendió. Leer a Pla supone así remontar la gran corriente de la literatura canónica y seguirle en su esfuerzo por dotar al catalán de una prosa moderna, dúctil, liberada de las elevaciones líricas, capaz de vertebrar a una sociedad en torno a la problemática humana más común.

'Leer a Saint-Simon', de Carlos Pujol

La segunda parte, 'El siglo de la megamuerte', es la que hoy día resulta más aleccionadora y desafiante desde el punto de vista político. Acostumbrados a un discurso cada vez más sumiso con respecto a los dictados maniqueos de la historia, la visión de Puig sobre la postura escéptica de Pla frente al progresismo y ante la barbarie general de su propio siglo resulta higiénica y reconfortante:

“Stalin y Mao aun aventajaron a Hitler, dice Brzezinski, en cuanto a destrucción humana, conforme a una metodología heredada de Lenin. En tiempos del propio Lenin, murieron entre seis y ocho millones de personas a causa de las ejecuciones masivas o del hambre. Stalin triplicó esa cantidad, llegando a veinte o veinticinco millones. La contabilidad del crimen público no es fácil por lo que respecta a la China comunista. De la Revolución Cultural propugnada por Mao, se habla de entre uno y dos millones de muertos. En total, las víctimas por la duración –hasta ahora– del régimen comunista chino alcanzan los 29.000.000. Según Brzezinski, el total del coste humano del comunismo en todo el mundo –Corea, Vietnam, Camboya– llega a los 60.000.000 de víctimas, el coste humano más elevado en la historia de la humanidad. Más reciente es el estudio 'El libro negro del comunismo' (1997), donde el cómputo total de muertes asciende a 81.000.000”.

Puig nos presenta a Pla como testigo horrorizado de esa corriente de fanatismo que se desató en la modernidad, una especie de guerra civil permanente que en su tiempo apenas tuvo tregua:

“He visto muchas veces a los grandes criminales de nuestra época con mis propios ojos: Mussolini (en Milán y Roma), Hitler (en Berlín y Núremberg), Trotski (una vez en París). No he visto nunca a Stalin, que quizás era el mayor criminal. Todos han sido redentoristas, han querido arreglar el mundo, y cuanto más lo han querido arreglar, más lo han destruido, atormentado y asesinado”.

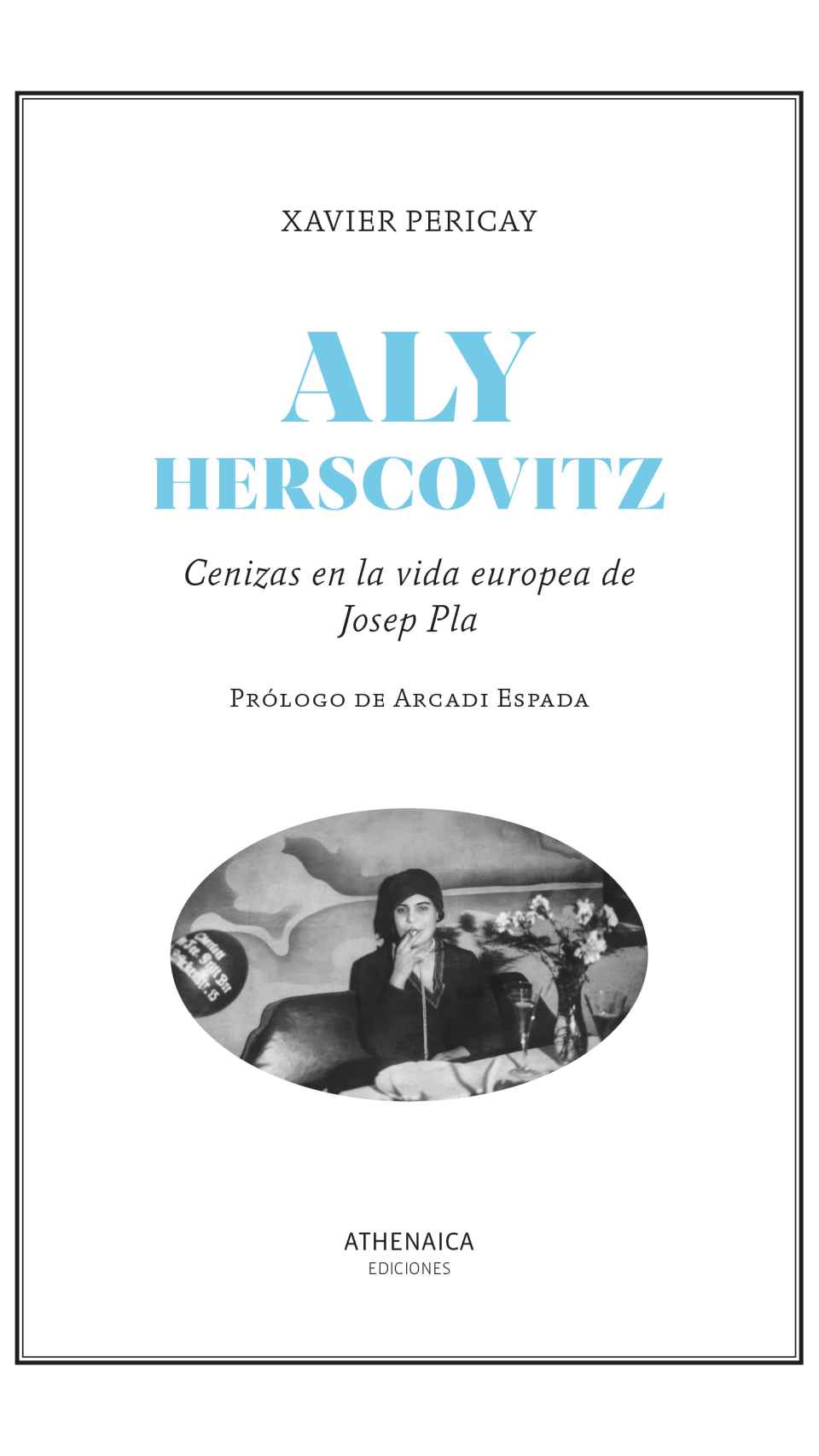

'Aly Herscovitz. Cenizas de la vida europea de Josep Pla'

Pla probablemente hubiera secundado la reflexión de André Malraux cuando este, al final de su vida, repasaba los “huéspedes de paso” de su época –las ideologías– y se preguntaba si en lugar de intentar cambiar el mundo no era mejor tratar de entenderlo. Malraux también decía que quizá algún día se recordaría su tiempo como aquel en el que la humanidad adoró a la diosa Revolución, la misma que Pla consideró la divinidad destructora del siglo XX. Frente a eso, su conservadurismo, aunque tampoco estuvo a salvo de las tentaciones totalitarias, adquiere una dimensión ética y combativa que pocas veces se le ha reconocido. La gran bestia cósmica de la Naturaleza, capaz de arrasarlo todo, exige que el escritor defienda la frágil casa de la civilización, cuyo mayor enemigo anida a veces en su hogar, embozado de salvador. Con respecto a esto último, Puig hace un comentario hilarante y exacto: “Por lo que se refiere al anticomunismo de Pla, también tiene su importancia que el comunismo nunca tolere impertinencias”.

Resulta fascinante la descripción que hace Puig de los meandros en los que transcurrió la vida pública de Pla como periodista, desde sus años de corresponsal en Berlín, cuando la hiperinflación de la República de Weimar le demostró para siempre la relación entre la estabilidad monetaria y la dignidad humana (“El precio de la moneda es el fundamento de la moral práctica, que es la única que existe”) hasta el advenimiento de la República en Madrid, por cuyos pasillos se movió con la astucia de Saint-Simon en la corte de Luis XIV. De esa época nos quedan reflexiones que siguen siendo de una vigencia pasmosa. Hablando de Prat de la Riba, comentó Pla: “En España, un gobernante no es más que un opositor momentáneamente triunfante que aplica y realiza sus ideas de oposición. Eso explica por qué en España no se gobierna nunca por alguna cosa sino siempre contra algo. No se gobierna nunca integrando, sino diferenciando”.

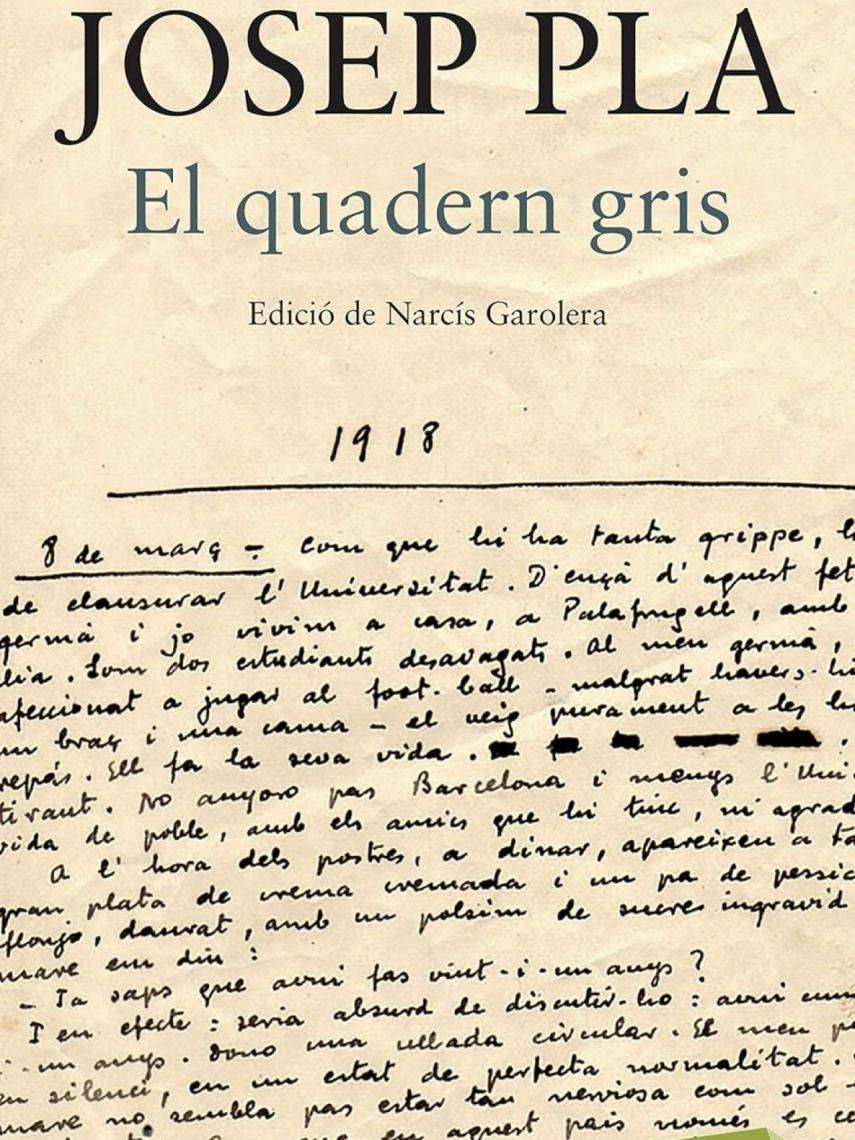

El frentismo consuetudinario del país es lo que había generado la Guerra Civil, un estado a su juicio permanente en España que terminó por destruir la confianza y liquidar la amistad. No es raro que al principio de la Transición, Pla saludara con entusiasmo el pragmatismo “antiefectista, antisentimental y antidemagógico” de su viejo enemigo Josep Tarradellas. Por una vez, la historia había servido de algo. De la misma manera que la amenaza de la muerte, durante la gripe de 1918, le había descubierto la maravilla del mundo exterior, tal y como cuenta en El quadern gris, a Pla el horror del siglo XX le convenció de la inutilidad de las revoluciones y de la importancia del orden, la ley y la autoridad, salvaguardas del don preciado de la vida.

'El quadern gris'

En 'Ficción, realidad, narración' Puig expone las particularidades del Pla literario, aquel que se propuso dar forma a la problemática intestina de Cataluña, sobre todo con tres libros, uno sobre los payeses –El carrer estret–, otro sobre los botiguers –Álbum de Fontclara– y un último sobre la burguesía catalana, a su juicio única en el mundo (con ese temor tremendo al encargado que se acaba quedando con todo), pero que no terminó de salir nunca, tal vez por falta de tradición novelística. Es muy interesante cómo Puig reivindica el arte narrativo de Pla, a menudo menospreciado en favor de su obra más testimonial. Lejos de ser un amateur en el género, Pla supo asimilar las lecciones de Jules Renard, de Simenon, de Baroja, hasta llegar a una concepción artística muy personal que margina la tiranía del argumento y privilegia la quietud del carácter:

“En la concepción de mi literatura narrativa, ha intervenido notoriamente la admiración que siento por los pintores holandeses de carácter. He intentado poner sobre el papel, escalonadas, una serie de escenas de la vida humana, escenas muy diversas, con la miseria y la belleza mezcladas, alternando el vicio y la virtud, la línea del sentimiento y la línea rota de la insania”.

La observación de Puig de que el Pla novelista adoptó el motto de Simenon, “entender y no juzgar”, que es la divisa de toda gran literatura, sirve para adentrarnos en el último capítulo, 'Clemencia y responsabilidad', sobre la herencia moral del siglo XX y aun de la modernidad. Pla se puso en guardia contra la intelectualización de la política, capaz de justificar grandes masacres en aras de una abstracción ideológica: “Todos los historiadores de la Revolución están de acuerdo en remarcar que el Terror es una construcción típica del hombre de letras”.

Como consecuencia de ello, también la moral y el juicio habían quedado en manos de un sectarismo que ha determinado la posteridad del propio Pla, apreciado literariamente a pesar de su conservadurismo o su pecado de lesa patria por haber apoyado al bando nacional en la guerra civil. A esta respecto, observa Puig: “En realidad, negar el espacio civil a hombres como Pla es la venganza estúpida de los que no ven que la inteligencia y la buena prosa siempre sabrán vivir en medio de cualquier inclemencia”.

El escritor Josep Pla

El propio Pla se preguntó: “¿Tan pequeña es Cataluña que no pueda aceptar, dentro de los límites de su área, a un hombre equivocado? ¿Qué es la civilización, en realidad, sino la eliminación de los argumentos del caníbal chovinista en el trato social y político?” En su estupendo epílogo a esta edición, en realidad un perfil muy inteligente y preciso del autor, Carlos Mármol dice que Valentí Puig no es solo el heredero de Pla sino también su secreto predecesor, puesto que conoce mejor su obra que él mismo.

Y es justamente aquí, en esa encrucijada moral, donde el coraje de Puig logra cuajar las contradicciones de su maestro y rendir un homenaje vibrante a la complejidad que sigue latiendo en su legado. Porque –importa recordarlo una y otra vez en estos tiempos de histéricos propagandistas– la literatura y el arte no resuelven ni la historia ni la política ni el honor ni nada. Su misión no consiste en solucionar nuestra condición sino en mostrarla con la mayor crudeza posible, algo que atañe tanto a la virtud como al pecado. En ese sentido, el final elegido por Valentí Puig para su ensayo adquiere hoy, si cabe, una pertinencia aún más vinculante:

“Por suerte, el escepticismo sufraga muchos de los fracasos de la razón pero, aun así, eso no quiere decir que podamos vivir desprovistos del espíritu de la clemencia. En el año 1969, Pla viaja en un crucero por el norte de Europa. Da un largo paseo por Varsovia. Busca la estatua de Copérnico, el hombre del nuevo cosmos. Después visita el barrio judío, reconstruido. Todo el horror y la inhumanidad del siglo de la megamuerte son tangibles. «Abrumado por la historia inmediata y a pesar de que mi escepticismo era insondable, recé un padrenuestro por todos los judíos –hombres, mujeres, niños– que el nazismo quemó en los hornos de los campos de concentración». Acaso la piedad sea una de las mejores formas de la memoria”.