El escritor Pío Baroja paseando por el parque del Retiro (1950) / NICOLAS MULLER

Las cuatro estaciones de Baroja

El escritor vasco, que practicó un egotismo nihilista, cultiva en ‘Las horas solitarias’ una poética en primera persona ante la que palidecen las autoficciones de nuestros días

12 febrero, 2021 00:00En literatura todo está inventado, pero no de la misma forma. Cada escritor es una réplica de alguien anterior (llamémosle la tradición) que, sin embargo, aspira a conquistar una originalidad imposible. En esta búsqueda, de repente, se topa con su verdad. Entonces es cuando descubre su voz, su talante, su personalidad. El timbal de su espíritu. A Baroja, el ogro de Itzea, le debemos infinitas horas de felicidad consumidas en el deleite del sublime arte del pesimismo, que es el mayor realismo que existe. El escritor vasco ha pasado a la historia por sus novelas en trilogías (conceptuales, no narrativas) y su asociación –relativa; porque fue un individualista furioso– con la Generación del 98. De entre los libros que escribió los que preferimos, sin duda, son aquellos en los que cultiva un memorialismo más cercano al periodismo (de autor) que a la enunciación recurrente de los poetas, que cuando escriben en prosa creen –ingenuos– que al mundo le interesan sus sentimientos, en vez de sus peripecias.

Baroja no tuvo precisamente una vida novelesca, pero fue el novelista mayor de su tiempo. ¿Cómo logró semejante proeza? Inventándose las hazañas que no vivió, pero sobre las que podía fabular con cierto entusiasmo y libertad. Es asombroso ver cómo construyó su singularísima poética con los materiales sin nobleza que otros, sobre todo los modernistas de principios de siglo, desechaban: mal humor, juicios categóricos, rutinas y, como diría su personaje Paradox, “mixtificaciones”. Es justamente en estos libros personalísimos donde resiste mejor el curso del tiempo y las modas pasajeras un personaje –el Baroja creado por Baroja– que no sólo está completamente vivo, sino que parece nuestro semejante. De hecho, lo es.

Baroja, retratado de cuerpo entero / RAMÓN CASAS

En unos tiempos en los que la autoficción se ha convertido, dada la falta de imaginación de muchos escritores contemporáneos, en un género sin significado y consagrado al comentario solemne de absolutas vaguedades, sumergirse en las obras periféricas del escritor vasco es un placer para iniciados. En su bibliografía, prolija y abundante, hay muchísimo y bueno donde elegir. Desde sus memorias crepusculares –Desde la última vuelta del camino– a libros de iniciación –Juventud, egolatría–, donde se practicó una literatura que hace palidecer a aquellos que creen que escribir consiste en contarte su vida –especialmente en el ámbito de la identidad sexual, al parecer trascendente– en lugar de convertir la vulgaridad cotidiana, que a todos nos circunda, en una obra de arte.

Sucede, por ejemplo, en Las horas solitarias (1918), un libro de viajes e impresiones que Baroja consuma cuando su calendario vital rozaba el medio siglo. Si escribir es otra forma de componer música, la melodía de este volumen es el sonido de un maravilloso piano forte. Todo en él es un rotundo ejercicio de carácter. En sus páginas Baroja se reafirma ante el mundo y frente los demás, discute ideas literarias y reflexiona sobre España. De todos estos temas –y de ninguno en particular– trata este desahogo donde el escritor vasco, más que confesarse, proclama la rebeldía natural de quien siente una infinita nostalgia de aventuras.

Primer tomo de ensayos de las Obras Completas de Pío Baroja, donde se incluye Las horas solitarias / G.G.

Sobre su adscripción genérica, la crítica es vacilante. Hay quien dice que se trata de un diario (sin fechas); otros lo vinculan con la prosa autobiográfica que, a ráfagas, practicó el novelista a lo largo de su vida. Incluso existen quienes lo consideran parte de la novela secreta con la que Baroja buscaba dejar testimonio de sus grisuras. El debate es algo bizantino: basta leer el prólogo, firmado por su autor, para colegir que se trata de un libro periodístico, de crónicas, donde la actualidad (asunto por el que el novelista profesaba una afición mayúscula) es el pretexto para configurar un retablo sobre las menudencias de la existencia. Miniaturas para desengañados.

Baroja, por supuesto, no es el único escritor de su momento que cultivó este periodismo en primera persona –véase sin ir más lejos el delicado universo de Pla o los reportajes de Chaves Nogales–, pero sí es alguien que, en lugar de esculpir verbalmente, como hace Azorín, el mundo a su alcance, prefiere crear una realidad impresionista que termina siendo exacta y nos ayuda a entender la existencia doméstica de su época. No es poca cosa. La literatura moderna, más que cualquier otra cosa, consiste en la configuración de un sujeto y, en consecuencia, en una lectura moral del mundo.

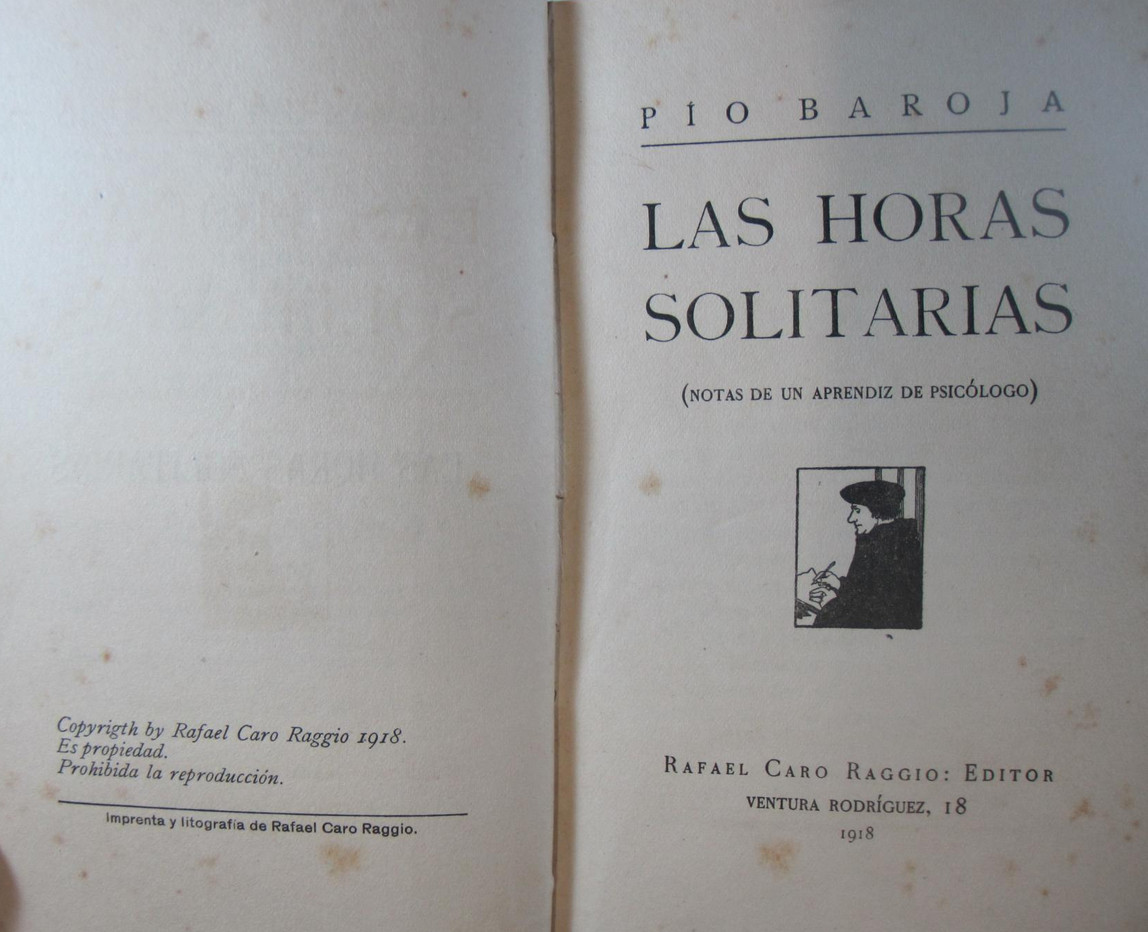

Primera edición de Las horas solitarias (1918) / CARO RAGGIO

Baroja describe, juzga y opina –libérrimamente– sobre todo. Nunca engaña: desde el principio advierte al lector que su libro carece de estructura y que su unidad procede únicamente de la acumulación de retazos y pensamientos pasajeros. Dicho de otra forma: la ausencia de una columna vertebral rígida funciona como punto de fuga –y mecanismo retórico– de este ensayo que, a su manera, sigue la estirpe clásica de Montaigne. Las horas solitarias es un retrato anímico de España poblado por personajes con los que Baroja, desmintiendo su fama de misántropo profesional, viaja sin moverse de sitio, porque fue compuesto (a partir de recuerdos y vivencias previas) en uno de los retiros del escritor vasco pasaba en su recreo de la Vera de Bidasoa.

Es en la soledad de su caserón rural, equivalente a la famosa masía de Pla en el Ampurdán, desde donde Baroja enuncia este autoretrato, dividido según el curso sucesivo de las cuatro estaciones del año, metáforas de la distintas edades y ánimos del hombre. Se trata, sin duda, de un libro fragmentario, pero también rotundo, ya que sus partes quedan vinculadas por el ethos del autor, que es el sustrato esencial de su literatura incluso cuando se nos presenta como ficción. Azorín creó su personaje –el pequeño filósofo– al lanzarse al ruedo del periodismo y de la literatura de encargo; Baroja se nos presenta aquí, con 47 años cumplidos, como “un aprendiz de psicólogo” que, sin embargo, no puede dejar de mostrarse como es: antiacadémico, individualista y dionisíaco. Un hombre de acción perdido en un mundo hirsuto y terrestre que intenta salvar la monotonía de los días mediante viajes por Andalucía, Aragón, el País Vasco y Madrid.

Retrato del escritor vasco en 1914 / SOROLLA

En estos recorridos estacionales el escritor vasco rompe mitos, practica la impertinencia y, como decía el famoso verso de Machado –“quien habla solo espera hablar a Dios un día”– dialoga consigo mismo en deliciosos momentos teatrales, ciertos y fingidos. Las horas solitarias es un libro ondulante, como la existencia y el mar. Va y viene. Se marcha y regresa. Y, con su vaivén, ayuda a pasar el rato y enseña a aceptar espiritualmente el desengaño: “Me marcho al campo porque no hay vida social en la ciudad española. Hemos sustituido la vida antigua por la moderna, hemos perdido nuestra fe y nuestras costumbres y no hemos podido mantener prestigio alguno. Hoy en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, el que no tiene dinero no es nada. En una sociedad así, plutocrática, ¿qué puede hacer un hombre que no sea rico? No tiene más remedio que retirarse”.

La soledad –discurre Baroja– permite digerir sucesos e ideas y cambia la perspectiva de las cosas. El novelista no busca un retiro místico, sino un espacio (mental) desde el que practicar su retórica de la sinceridad, ese viento que impulsa sus libros. “En literatura y arte, todo es posible para el hombre sincero”. Su nihilismo es afirmación. Su egotismo, filosofía. Su incorrección política, una señal de respeto (ante el lector). Las cuatro estaciones de Baroja son una partitura cuya armonía reside en la falta de lirismo y la obstinación de la honestidad: “Yo no sé decir más que lo que pienso, aunque lo que piense sea malo”. “Poetas, en la vulgaridad está la cosa”, escribió don Nicanor (Parra). “La sinceridad siempre es potencia”, dejó dicho Rubén Darío. Entre ambas, pervive el invencible Baroja.