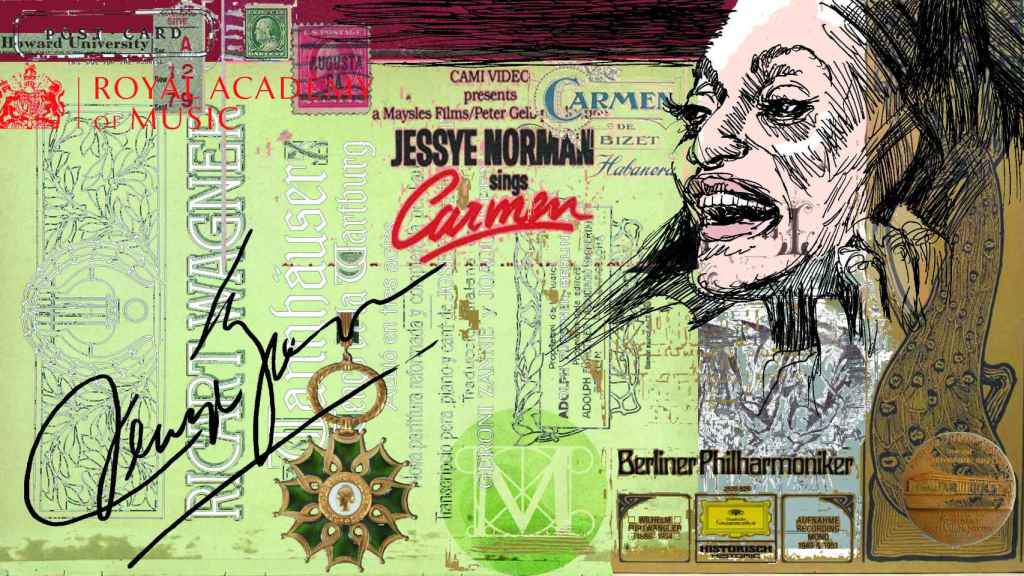

'Homenot' Jessye Norman / FARRUQO

Jessye Norman, la voz mesmerizante

En el Metropolitano de Nueva York, en el Liceu barcelonés o en el Teatro Real de Madrid, los aficionados sienten el vacío que ha dejado la gran soprano afroamericana

10 octubre, 2019 00:00Norman fue Carmen y Aída en el Metropolitano de Nueva York. Su madre y su abuela eran pianistas en Augusta, ciudad natal de la soprano; y su padre, cantante, no solamente relacionado con el góspel, aunque sí llevado por los espirituales. Ella empezó en las iglesias, hasta el momento trascendental de su entrada con beca en la Horward en Washington DC; después vino rodado su paso por el conservatorio Peabody, en Baltimore, y por la Universidad de Michigan. Todo era tan bonito, superaba con tanto ímpetu las dificultades, que acabó debutando con el papel de Elisabeth en el Tannhäuser de Richard Wagner. Fue en 1969, y nada menos que en la Ópera de Berlín, con Karl Böhne, el director que se atrevió a modificar la ciudad wagneriana de Bayreuth (sacrilegio para la Bayreuther Festspiele, tan amada por los melómanos alemanes). Böhn modernizó la acústica y trufó sus grandes momentos entre las filarmónicas de Viena, Berlín y Dresde.

Jessye Norman, fallecida este septiembre en el Hospital de Nueva York, ha sido la calidez suntuosa; la voz más cara de las óperas del mundo. En el Liceu de Barcelona, en la Ópera de Garnier en París o en el Covent Garden de Londres, al final de los noventa, cuando la Serpiente Monetaria había alineado los tipos de cambio de las divisas moribundas, previas al euro, las entradas en taquilla para ver a Norman superaban 30.000 de las antiguas pesetas. Es pertinente mencionarlo por la enorme cantidad de quejas, que concretamente en el aforo de Barcelona, desbordaron a los ilustres wagnerianos de la grada alta.

Pero la inflación de la gestora privada, Ibercamera, siempre valió la pena. Pudo con todo. Para su público, Norman era hipnótica; la voz mesmerizante. Bordó el papel de gitana, empleada en la fábrica de Tabacos de Sevilla, la Carmen “ideal para las mezzosopranos o sopranos con registro grave” (Roger Alier), justo lo que tenía la cantante americana, además de dotes para el baile y una personalidad aplastante.

La última década del siglo pasado fue enteramente suya. Le tocó cantar tras los atentados del 11-S contra las Torres Gemelas. Ella dio luz a la memoria de las víctimas del World Trade Center. Aplicó el título de sus propias memorias, Ponte de pie y canta, y Nueva York entera pudo llorar al fin colectivamente a través de su voz. Esta vez sí, el arte se mostró como la mejor terapia, gracias a la Norman, situada en la tradición de artistas descollantes, como Johanes Vermeer, cumbre neerlandesa del barroco, que transformaba para bien los estados de ánimo heridos; o como el paisajista británico John Constable, que pintó sus estudios en las nubes, no por curiosidad meteorológica, sino para explicar el desarrollo emocional del silencioso drama que se produce a diario sobre nuestras cabezas.

Norman vivió de niña la segregación racial, pero nunca lanzó sobre las plateas ningún tipo de rencor. Su voz, como los estanques de Monet o las bailarinas de Matisse, no niega los problemas del planeta. Ella refutó las desigualdades desde la neutralidad discutible de la belleza, como lo haría un trabajador de Oxford al contemplar en una postal “el palacio de Blenheim, la residencia de los duques de Marlborough, a pesar de la injusticias sociales que promueven los indiferentes aristócratas que lo habitan” (El arte como terapia, Phaidon, de Alain Botton y John Armstrong). Recibió la medalla de honor del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas; obtuvo doctorados honoríficos de las escuelas de Juilliard, Havard y Yale. Era miembro de la British Royal Academy of Music y comandante de la Orden de las Artes y las Letras en Francia. Se doctoró en la alta cultura de Mozart o Berlioz, pero nada le impidió cruzar las barreras hot para entrar en el jazz enorme de Duke Ellington.

Se ha ido debiéndole a Francia el calor de una noche difícil de recordar en los tiempos que corren. La noche del bicentenario de la Revolución, en París, bajo el obelisco de la Concordia empapada de los colores azul, blanco y rojo, cuando Norman cantó una apoteósica Marsellesa, envuelta de pies a cabeza por una enorme bandera tricolor de seda diseñada por el modista Azzedine Alaia. François Mitterrand siguió la fiesta junto al canciller Helmut Kohl; y ante el eje franco-alemán auspiciado por Jacques Delors, la soprano selló el himno con una sobriedad profesional inalcanzable ante millones de corazones pendientes de una nota.

Jessye Norman se convirtió en un mito y se complació en alimentarlo. En su mejor momento, fue la diosa-madre, atractiva, pero con una belleza al modo de las primitivas venus; una mujer ungida, a la que se quiso colocar, contra su voluntad, como alejada de lo cotidiano. “Su mirada magnética, barriendo lentamente de derecha a izquierda, era capaz de hacer aguantar la respiración a toda una platea tosedora”, en palabras de Agustí Fancelli, otro ilustre ausente, un escritor que se bebía la música para metabolizarla en las bellas letras que salían de su mano, en cantidad y calidad.

Cautivó con una voz imponente, con una “paleta tímbrica pasmosa” y un dominio del espectáculo absoluto; utilizaba un crescendo músico-dramático perfectamente estudiado. Cantaba cerca del público, en un rincón del escenario casi volcada sobre las primeras sillas y muy cerca de alcanzar con la mano el primer palco. “Su puesta en escena era la epifanía de una diosa” (Javier Pérez Senz). Atraía con espirituales negros a bocca chiusa, acompañándose a veces con el piano ella misma y a menudo cerraba sus recitales cortos acariciando con su voz una versión personal el Summertime, de Gershwin. Interpretó el Shéhérazade Ravel sobre textos de Tristan Klingsor, seudónimo de Arthur Justin Léon Leclère, poeta emergido del dogma de Bayreuth y decantado más tarde por el simbolismo de Claude Debussy.

Muchos recuerdan una de sus últimas visitas, en el Auditori, con los dos actos, Desde Europa con amor y Desde América con amor, en papeles tan diversos como Dalila, Aida y Santuzza. En sus últimos pasos por Barcelona y Madrid la vimos también en el Palau (con el escándalo Millet de convidado ausente y tumultuario) y en el Real, con piezas de Richard Danielpour sobre poemas de Toni Morrison (Nobel en 1993). En estos recitales aparentemente menores, pero más estimulantes que las grandes sinfonías, colaba piezas de alto valor sensible, como la popular Habanera de Bizet. Sus pausan cobraban así la esperanza de una continuación más emotiva. Jessye ofrecía su canto y regalaba su encanto.