La Habana de Leonardo Padura

Leonardo Padura: orto, ocaso y decadencia de La Habana

El escritor cubano relata la historia de su ciudad en un libro testimonial, que muestra las consecuencias de la dictadura comunista, al amparo de sus experiencias y gracias a una antología (innecesaria) de sus propias novelas

De todas las metáforas posibles acerca de la vida, y son legión, ninguna es tan exacta como la que vincula la existencia con un viaje. Tiene un punto de origen (el alumbramiento), una estación término (la muerte) y, entre medias, estaciones que, igual que sucede en una línea ferroviaria, nos obliga a detenernos, hacer escalas (algunas gozosas) y también nos previenen del riesgo cierto de descarrilar. El viaje puede hacerse al otro confín de la Tierra, incluso al espacio, o a la esquina de al lado. Siempre estamos, como escribió Novalis, volviendo a casa, ya sea físicamente o a través de los sueños de nuestra lejana infancia y juventud perdida.

El escritor cubano Leonardo Padura (1955) acaba de rebasar los 69 años y parece haber entrado, con decisión y sin miedo, en ese tramo del trayecto que, irremediablemente, los antiguos llamaban las postrimerías. Se percibe, sin afeite ni disfraz, en su último libro: Ir a La Habana (Tusquets), que es una suerte de viaje topográfico desde su pasado al presente donde su barrio (Mantilla), en la periferia sur de la capital de las Antillas, y la ciudad entera son, al tiempo, origen y destino, un regalo de los dioses y la infernal condena cotidiana de los hombres.

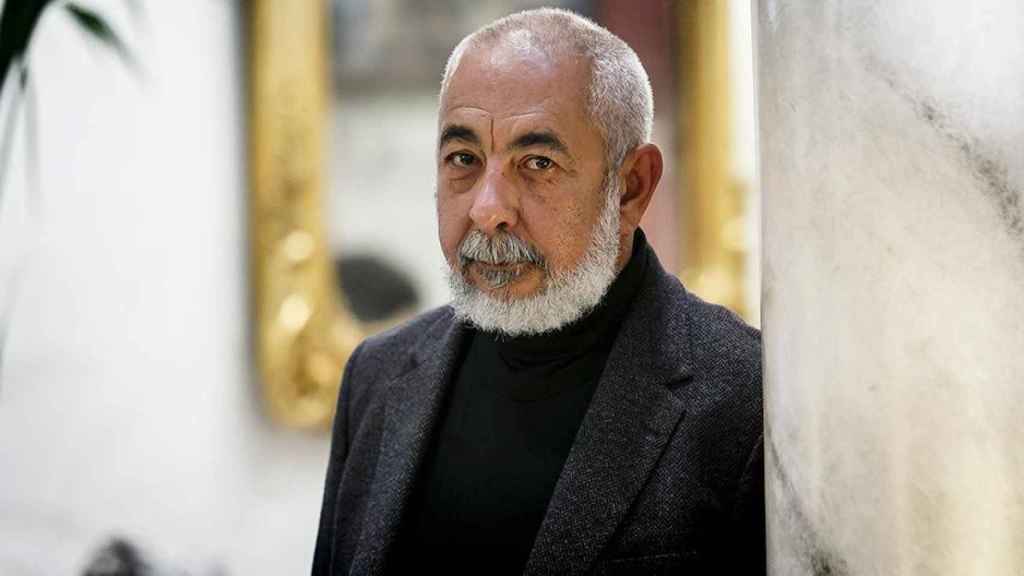

Leonardo Padura / @JMSANCHEZPHOTO

Padura, que ha conseguido ser un escritor independiente en un país maravilloso convertido en un inmenso sudario tras 64 largos años de dictadura comunista, continúa viviendo en La Habana. Al contrario que otros compatriotas y familiares –si en España después de la Guerra Civil no había español que no tuviera un difunto en algún bando, o en los dos, en Cuba rara es la estirpe que no ha conocido la emigración, ya sea como fuga o como tragedia mortal– no se ha ido, pudiendo sin duda hacerlo.

En esta decisión –suponemos– además del aspecto material (el régimen castiga el exilio con la apropiación de todas las propiedades personales, por escasas que éstas sean) pesa mucho el factor sentimental. Nadie ama más a su ciudad que un habanero. Ningún transterrado añora más su isla que un cubano. La obstinación de Padura podría entenderse como una heroicidad, y en cierto sentido lo es. Pero también implica grandes dosis de amargura, que es el tono que se percibe en este viaje testimonial a las geografías de sus recuerdos y a los escenarios de sus catorce novelas negras, donde el detective Mario Conde, igual que una cámara, registra los personajes y la atmósfera de una urbe anclada en una desgracia colosal, lastrada por la estupidez y la soberbia del totalitarismo.

'La ciudad y el escritor'

Este libro es un homenaje, el último capítulo de una serie de escritos que, además de narraciones, incluye la crónica sentimental que comenzó a escribirse en dos obras anteriores –La Habana nuestra de cada día y El escritor y la ciudad, ambos publicados por Aurelia Ediciones– que son dos panorámicas urbanas ilustradas con fotos de Carlos T. Caibo. El primero es una historia (personal) de La Habana. El segundo, una larga entrevista entre Padura y Orlando Inclán. Dos ejercicios de destilación de un material literario previo: los reportajes que Padura, un periodista que no estudió periodismo (deo gratia), escribió durante sus años como cronista cultural en la revista El caimán bardudo y, después, purgado por el régimen, como reportero en el diario Juventud rebelde.

Puede decirse, por tanto, que este libro tiene mucho más de memorias personales que de ensayo literario sobre La Habana, aunque sea el fruto de décadas de vivencias y lecturas. Lo mejor de la obra, sin duda, es la insustituible narración de la experiencia. Emociona el maravilloso arranque del relato, en el que el niño que fue Padura, hijo de la estirpe sine nobilitate que fundase Mantilla, penetra, igual que el personaje de El juguete rabioso de Roberto Arlt, en una antigua mansión abandonada –el Castillo de Averhoff– y, tras recorrer estancias vacías y esquivar telarañas, alcanza un mirador olvidado desde el cual, por vez primera y para siempre, contemplaría extasiado (por decirlo a al modo de Guillermo Cabrera Infante) la Vista de La Habana desde el trópico, abierta igual que un abanico (de mujer), fascinante e interminable.

'Ir a La Habana'

La estampa es memorable: toda la carnalidad del mundo, cobijada en falansterios, solares decrépitos, palacios decimonónicos y villas modernistas, extendiéndose a lo largo de la bahía mítica por la que los barcos (procedentes primero de España y después de Norteamérica) traían novedades, mercancías y el aliento de paisajes y orillas lejanas. Decíamos que lo mejor del libro es este relato en primera persona, donde Padura reconstruye con palabras su Habana, porque Tusquets –es de suponer que con el plácet del autor– ha decidido adjuntar a este testimonio, que hubiera dado un libro algo más breve pero también mucho más intenso, una colección de fragmentos de algunas novelas de la serie de Mario Conde y, en una segunda parte, una selecta antología de los artículos que el Padura periodista dedicó a su ciudad.

Esta segunda parte, cuyas piezas ya han sido publicadas en libros anteriores de Padura, como anexo, es interesante, ya que permite ver las aproximaciones del escritor a los espacios y personajes habaneros. No podemos decir lo mismo de la colección de fragmentos de sus novelas, cuya pretensión es ilustrar (a través de la ficción) lo que Padura ya expresa abiertamente en su evocación memorialística. Es evidente que las novelas de Mario Conde, un personaje que es un sosias (imaginario) del propio escritor, recrean las distintas ciudades que fueron una vez, y todavía son, pero de forma ya muy diferente, La Habana.

La Habana

Padura es un escritor urbano, fascinado con el telar humano que habita su urbe. Pero la mixtura entre el código memorial y el narrativo no funciona: a ratos es redundante e interrumpe los énfasis y la emoción (sincera) que el escritor cubano logra alcanzar en la tarea de inmortalizar su ciudad. A muchos devotos de la serie de Mario Conde les servirá para hacer un tour si visitan La Habana, pero la estrategia, en términos estrictamente retóricos, es estéril. Hay capítulos inflados donde los recuerdos de Padura no pasan de los dos o tres folios y el resto se dedica a la perífrasis de lo ya escrito con el objetivo de sostener un volumen de 324 páginas que hubiera sido mejor, a nuestro criterio, con menos, concentrando la nostalgia del escritor en el testimonio de su pasado rememorado desde el presente.

La evocación de las distintas Habanas tiene suficiente fuerza por sí misma. Además de una relación de vida donde se resucita la colonia histórica, la urbe republicana, la embajada caribeña de la mafia, con su sueño eterno de cabarets, hoteles y boites, la capital de la revolución (ridículamente sovietizante) y la dolorosa Habana del castrismo, con sus crisis y periodos especiales, puede leerse como una crónica precisa y concreta de los efectos que una dictadura provoca en la arquitectura y en la moral de sus súbditos. Padura no busca hacer exactamente un libro de denuncia, aunque el sentido crítico y el firme amor a la verdad impulsen en buena medida su relato, donde no faltan algunos detalles de humor habanero.

Una caja de cigarros de la Habana de la compañía de Josep Gener i Batet

Ir a La Habana es una obra marcada por la desesperanza: un hombre, cumplido hace tiempo il mezzo del cammin della sua vita, se enfrenta a la amargura cósmica de levantar acta de una vida humildemente feliz, incluso afortunada, a pesar de las carencias y los desgarros de la falta de libertad, que se ensombrece al recorrer el paisaje de sueños rotos y degradación humana en el que se ha convertido su ciudad, que tocó fondo en la década de los noventa –tras la caída de los regímenes que fueron satélites de la Unión Soviética– y, después del breve espejismo de la era Obama, que suavizaría el bloqueo norteamericano, vuelve a un pozo aún más profundo tras la pandemia. El régimen castrista todavía resiste en el poder –ya sin los Castro– pero lo hace a costa del sufrimiento infinito de los cubanos y de esa sensación (la ajenidad, la llama Padura) que es el presagio pálido de la muerte en el rostro de una madre, a la que un día vemos como una extraña con la cara y el nombre de siempre.