Francisco Rico, inventor de Petrarca

Francisco Rico, inventor de Francesco Petrarca

El filólogo barcelonés publica un compendium de cuatro ensayos sobre el poeta italiano que exploran su obra, su figura política y su tarea como humanista

Es extraño que no se repare a fondo en la paradoja, pero todos los grandes escritores muertos en realidad son, casi sin excepción, personajes de ficción. Incluso en mayor medida que las criaturas salidas de su ingenio o nacidas de su imaginación. Los autores clásicos, sin duda, existieron. Cada uno ellos, en su momentum vital, dejó sus huellas en la Tierra. Pero el retrato que el tiempo y la historia nos ha legado de muchos de ellos –otros son olvido– no responde con fidelidad a su carácter. Son lienzos dibujados por la suma de la interpretación de sus lectores, el juicio de la crítica (literaria) y los vaivenes de la posteridad.

Esta regla se cumple con certeza ejemplar en el caso de Francesco Petrarca (1304-1374), el poeta del Canzionere, uno de los grandes príncipes de las letras europeas. De ningún otro autor de su tiempo –ni siquiera del divino Dante– tenemos tantas noticias y datos de su vida. Su devenir terrestre está más que documentado. Su figura, además, gozó muy pronto de la admiración y del reconocimiento oficial –como inmortal– por parte de sus coetáneos. Y, sin embargo, estos materiales –biográficos, librescos, referenciales– no aclaran muchas cosas sobre su prosaica humanidad. ¿Quién era en realidad Petrarca? Diríamos que esta pregunta no tiene una única respuesta, sino muchas posibles.

Francesco Petrarca

No sólo porque en la vida de cualquier sujeto habiten muchas máscaras, a veces contradictorias entre sí, sino porque su perfil muda dependiendo de quién lo contemple, lo estudie o lo interprete. El retrato siempre es el retratista. Francisco Rico, catedrático de Literatura en la Autónoma de Barcelona, filólogo maior, cervantista profesional y fumador indomable, ha dedicado buena parte de su larga carrera académica a explorar la presencia fugitiva del poeta de Arezzo, cuya vida se asemeja mucho al título de una de sus obras: el Secretum.

La filiación petrarquista de Rico es resultado del azar, aunque con el transcurso de los años y las décadas (sin césares) se haya convertido en una devoción recurrente. Su origen está en una colección que Martín de Riquer, José Manuel Blecua y José María Valverde, tres de sus maestros –a los que hace unos años dedicó Una larga lealtad (Acantilado)– proyectaron para la editorial Planeta. No sabían a quién endosar la ardua exploración del poeta italiano y le soltaron la mochuelo un día de finales de los años cincuenta a Rico, que ya caminaba por Barcelona como una espiga.

Francisco Rico

Fue una fascinación fatal. La tarea exigía erudición, dedicación y constancia. Había que saber mucho latín y perseguir a una liebre inteligentísima que no dejaba de ocultarse con el mejor disfraz que existe: la confesión, en apariencia sincera, de sus hechos. Lo que más sedujo a Rico fue este desajuste entre la vida y la obra del poeta italiano, que usó la acumulación de información personal para cincelar su propia estatua.

Petrarca reelaboraba sin cesar sus libros, incluidas sus memorias epistolares –la colección de cartas conocida como las Familiares y la correspondencia organizada para el ciclo de las Seniles–, dejó memoria escrita y glosas de sus lecturas y, en definitiva, diseminaba sus huellas de manera que su imagen para la posteridad fuera una versión mejorada, incluso exagerada, de su realidad carnal.

'Epistolario'

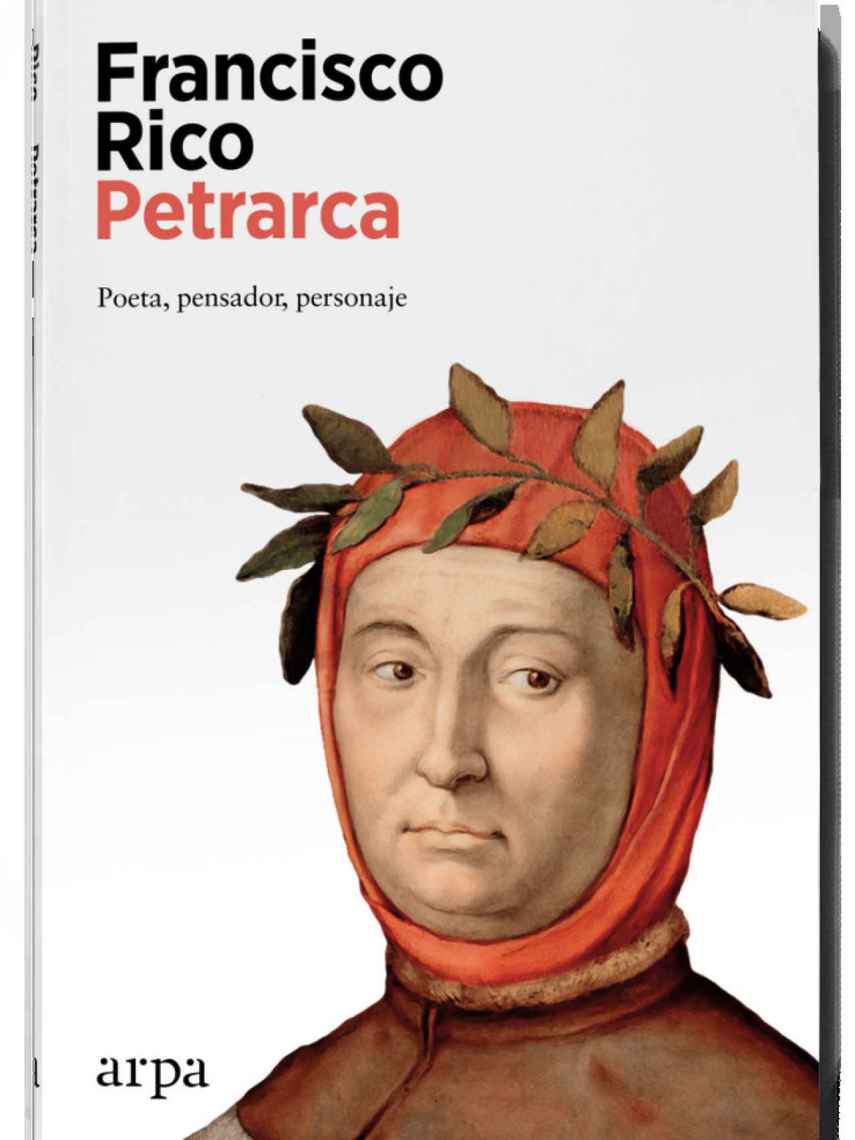

No existen, sobre todo en el siglo XIV, escritores tan conscientes del poder de la memoria como el autor de Remedios para la vida. De sus hallazgos, además de a través de artículos científicos, ha dado cuenta Rico en monografías como El sueño del humanismo. De Petrarca a Erasmo (Crítica). Ahora, al calor de las efemérides, ha cedido los derechos editoriales de cuatro artículos académicos –ma non troppo– a la editorial Arpa, que los ha reunido en un volumen –Petrarca. Poeta, pensador, personaje– donde está todo lo necesario para diluir las sombras del tiempo y arrojar luz sobre su universo.

'El sueño del humanismo'

Dos de ellos son inéditos en español (ambas piezas habían sido publicadas en italiano) y los restantes forman parte de la extensa bibliografía de Rico. El libro es un excelente complemento a la publicación íntegra de su Epistolario, uno más de los extraordinarios alardes culturales del sello Acantilado, que el pasado año reunió en un estuche de lujo todas las misivas del poeta. Rico aborda cuatro asuntos. En primer lugar, los espejismos de su biografía. Acaso sea la tarea más compleja, pues Petrarca, como ya hemos dicho, construyó con su persona una imagen (pública) que no siempre –más bien nunca– coincide con la verdad.

A explicar esto se consagra precisamente otro de los ensayos, donde se cotejan las diferencias entre la vida íntima del poeta y su proyección como personaje, incluidas sus tareas políticas y diplomáticas en la Italia de su época, en las que fue un pionero y podríamos decir que uno de los primeros protointelectuales. La tercera cuestión que escruta Rico es su evolución intelectual, que discurre desde el ámbito de la filología estricta –fue un clásico medieval que amaba y rendía culto sagrado a sus antecesores, especialmente a Cicerón y a Séneca– al arte de la filosofía, sin incurrir en contradicciones. La cuarta entrega aborda la fama (póstuma) del poeta italiano.

Lectura del 'Secretum'

El perfil biográfico que Rico escribe sobre Petrarca es una conjura contra la incertidumbre sembrada en el corazón mismo de su obra. Como es sabido, el poeta italiano enunció –casi siempre a través de sus cartas– un retrato “ideal y tendenciosamente mendaz”. Esta inmensa autoficción, por decirlo en términos anacrónicos, comienza en 1350. Superada la frontera de los cuarenta, Petrarca se da cuenta de que debe construir un autorretrato que responda a sus anhelos, más que a los hechos.

De ahí que –así lo cuenta Rico– disimule su condición de escolar provechoso (estudió leyes, siguiendo la tradición de un linaje familiar que se dedicaba al notariado) y pase, sin detenerse en exceso, sobre algunos aspectos de su juventud salvo para –al modo argumental de San Agustín– reprobarlos. Ahora es difícil de entender, pero para un hombre que disfrutaba de canonjías y prebendas eclesiásticas (pero sin obligación de instruir a la grey) lo importante no era exactamente la actitud moral, sino su simulación. Idéntica fórmula usaría en política, reemplazando a sus distintos protectores –las familias patricias de la época– en función de sus intereses, siempre cambiantes.

'Petrarca'

Si Petrarca se inventó a sí mismo, Rico hace aquí el camino inverso: lo interpreta (que es otra manera de concebirlo) mediante un documentado y fecundo proceso de desacralización. El desmontaje incluye su vida íntima –los dos hijos que bo confesó tener– o sus preocupaciones religiosas espirituales, siempre guiadas por su idea de vincular a los filósofos griegos –especialmente a Platón– y a sus admirados autores latinos (todos ellos paganos) con la fe católica.

Rico llena sus análisis de densidad. Explica la alegoría femenina de Laura –la joven que vió en la iglesia de Santa Clara de Aviñón, sede del Papado– y desglosa sus méritos y logros humanísticos, como la reconstrucción del Ab urbe condita, de Livio. También deja espacio para la semblanza irónica, al hilo de la voluntad del poeta de ser recordado –igual que Séneca– como un sabio que vive apartado del mundo (pero presto a recibir las visitas de los amigos) en su retiro rural de Vaucluse. “Los poetas siempre cantan por la fama y los enamorados, a la amada”. Petrarca amó a ambas señoras por igual.

'Una larga lealtad'