Una escena de 'Napoleón', la película de Ridley Scott

Ridley Scott: épica y retrato de Napoleón Bonaparte

El cineasta británico crea una película espectacular sobre la figura histórica del emperador francés que dominó toda Europa, pero el personaje se le escabulle, escurridizo, entre vistosas batallas y sucesos biográficos

22 noviembre, 2023 19:00¿Quién fue en realidad Napoleón Bonaparte? ¿Un corso canijo de modales toscos o un hombre cuya baja estatura y malas pulgas fueron exageradas por las caricaturas de sus enemigos? ¿Un patriota que puso orden a los desmanes de la revolución o un militar sin escrúpulos que no dudaba en disolver una algarada ciudadana a cañonazos? ¿Un amante primario y turbulento o un enamorado que escribía arrebatadas cartas románticas? ¿Un estratega genial o un genio del autobombo? ¿Un líder carismático que llegó a fascinar a Beethoven y a Goethe o un autócrata con ínfulas de César? ¿Un reformador bajo cuyo mandato se creó el Código Napoleónico o el responsable de reintroducir la esclavitud en las colonias? ¿El salvador de un país sumido en el caos y amenazado por sus enemigos o el responsable de sembrar con millones de cadáveres los campos de todo un continente?

Es difícil separar la realidad del mito, que el mismo contribuyó a forjar con el Memorial de Santa Elena, dictado durante su destierro final en la remota isla volcánica. Marcó como militar y político el destino no solo de Francia, sino de Europa entera. Su figura, llena de aristas, es difícil de perfilar en toda su complejidad en un biopic al uso.

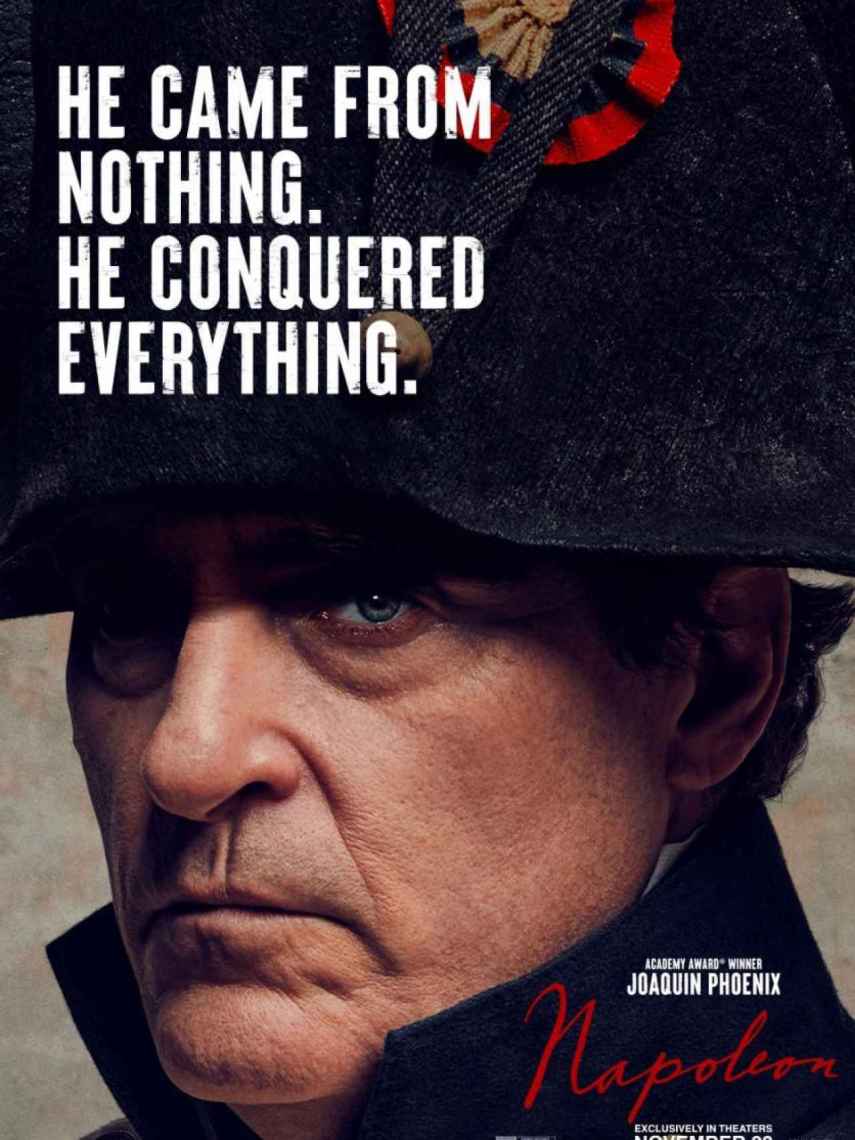

Cartel de 'Napoleón'

El cine lo ha intentado en más de una ocasión y ahora es el turno de Ridley Scott (South Shields, 1937), que presenta un Napoleón épico, de factura espectacular, entre cuyas vistosas batallas se escabulle, escurridizo, el personaje. El director británico entiende el cine de época -Gladiator, 1492, la conquista del paraíso, El reino de los cielos- como espectáculo al estilo Hollywood. Superproducciones en las que prima la narración vibrante sobre el rigor histórico. Lo más cerca que ha estado de plasmar el contexto y la complejidad moral de los protagonistas es en la notable El último duelo, situada en la Normandía medieval.

Napoleón parece aspirar a ser el Everest de sus cintas de época. El encargado de armarla narrativamente ha sido David Scarpa, que ya trabajó para Scott como guionista en Todo el dinero del mundo. La nada modesta pretensión es recorrer la peripecia vital de la figura histórica desde su juventud hasta su fallecimiento. Muchos años -demasiados- para comprimir en un formato de película, por larga que sea (en este caso, dos horas cuarenta minutos). El resultado parece por momentos una antología de los Greatests Hits napoleónicos, saltando de batalla en batalla, con interludios íntimos.

Joaquin Phoenix y Vanessa Kirby

En cualquier caso, conviene aclarar una cosa: esta superproducción pudo salir adelante gracias a la incorporación como productora de Apple TV (también detrás de Los asesinos de la luna de Scorsese) y esto se traduce en que va a tener dos versiones. La corta, que ahora llega a los cines, y otra extendida -de algo más de cuatro horas- que se estrenará en streaming en 2024. Habrá por tanto que esperar a la versión completa para comprobar si rellena los diversos saltos que se perciben en la edición abreviada. Esta práctica de la doble versión no es nueva; por poner un par de ejemplos: Carlos de Olivier Assayas y Silvio (y los otros) de Paolo Sorrentino se vieron del mismo modo: copia reducida en salas, formato extendido en plataformas.

El Napoleón de Scott se despliega a tres niveles. Por un lado, explica al militar, retratado a través de sus batallas más icónicas: la toma del puerto de Tolón, que le dio reputación de genio de la estrategia; Austerlitz, que cinceló su leyenda; Borodinó y la desastrosa campaña rusa, y la derrota final en Waterloo. Si algo no se le puede negar al cineasta es el dominio de la cámara y todas estas escenas bélicas están muy bien rodadas. Combinan la grandiosidad con la vocación verista con toques gore (¿qué sucede, por ejemplo, cuando una bola de cañón impacta en un caballo y penetra en sus carnes?).

Escena de la película

Por otra parte, se relata la tempestuosa -hoy la llamaríamos tóxica- relación con Josefina. Aquí se intuye lo que podría haber sido una película extraordinaria. Digo que se intuye porque con tantas guerras, esta historia de amor -con mucho de batalla íntima- queda abocetada más que desarrollada, e incide solo en las infidelidades de ella, escamoteando las de él. Una lástima, porque el cineasta sabe imprimir tensión y visceralidad a estas escenas privadas del hombre público. Además, la pujante Vanessa Kirby compone a una Josefina más que notable: una mujer ambiciosa y libre, en muchos aspectos adelantada a su época, que acabó arrinconada porque no era capaz de concebir un heredero para el ya emperador.

La tercera pata del perfil de Napoleón, sin duda la más relevante, es la del político. Y aquí es donde la película hace aguas. No logra explicar de forma convincente su fulgurante ascenso del ejército a la política y de primer cónsul a autoproclamado emperador. Siempre parece arrastrado por otros, carente de iniciativa y olfato para las maquinaciones. Scott tampoco se adentra en los vericuetos del poder, su detentación con mano de hierro y su representación simbólica y ritual. Esto último solo se muestra en la escena de la consagración como emperador, inspirada en el célebre lienzo de David, que aparece de espaldas, pintando el acontecimiento. En ella se recrea el escandaloso gesto de Napoleón -este sí documentado, a diferencia de otros que son leyendas- de tomar en sus manos y alzar desafiante la corona mientras el Papa estaba celebrando la ceremonia.

El emperador en Notre-Dame

El problema de la película no son las licencias históricas que se permite -Napoleón no estuvo presente en la ejecución de María Antonieta; no hay prueba alguna de que lanzase cañonazos contra las pirámides en la campaña de Egipto: las profundidades casi abisales del lago helado de Austerlitz no se ajustan a la realidad…-, ni tampoco la ausencia completa de episodios muy relevantes como la campaña italiana o la guerra de España, que ni se menciona de pasada, o la escasa presencia de figuras importantes en su vida como su hermano o su madre, que asoman de forma fugaz.

El problema es el casi atropellado encadenamiento de episodios históricos tan sintetizados que acaban convertidos en simple anécdota. Por ejemplo, la campaña de Egipto por sí sola daría, por su relevancia científica y cultural, para una película o una serie de televisión. Sin embargo, en la cinta de Scott queda reducida a poco más que una impresionante imagen de Napoleón ante la Esfinge, que replica el magnífico cuadro de Jean-Léon Jérôme, y a la breve aparición de un oficial de raza negra, en que el espectador avezado reconocerá al padre de Alexandre Dumas (su fascinante vida fue objeto de una biografía de Tom Reiss, El conde negro, publicada por Anagrama).

Napoleón

Joaquin Phoenix, especialista en meterse en la piel de personajes torturados y estrella absoluta de la función, compone a un Napoleón introspectivo de mirada penetrante, que logra transmitir su magnetismo. Por su parte, Rupert Everett, en el episódico papel de Wellington, convierte al militar británico en un tipo tan sugestivamente caballeroso, elegante, flemático y mordaz que uno le sugeriría a Scott que ponga de inmediato en marcha un biopic sobre él interpretado por este actor.

La figura de Napoleón sedujo desde muy temprano al cine. Ya en el periodo mudo, en 1927, Abel Gance dirigió una fastuosa producción de cinco horas y media, con abundantes innovaciones técnicas, como la triple pantalla en algunas escenas. En ella solo abordaba la infancia y juventud del biografiado, ya que el faraónico proyecto -que nunca se completó- debía constar de seis películas. En 1955 Sacha Guitry rodó otro Napoleón de tres horas, que formaba parte de una ambiciosa trilogía histórica que completaban Si Versalles pudiese hablar y Si Paris nous était conté.

Cartel del 'Napoleón' de Abel Gance

Por otra parte, actores como Charles Boyer, Marlon Brando o Rod Steiger interpretaron episodios reales o apócrifos de la vida del personaje. Pero sin duda el biopic que más expectativas despertó fue el que nunca llegó existir. Stanley Kubrick dedicó años a la preparación de un Napoleón que iba a interpretar Jack Nicholson. No logró rodarlo por el exorbitante coste que asustó a las productoras. Hay un libro enorme y carísimo volumen de Taschen que reúne el material preparatorio, desde el guión a los bocetos de vestuario.

Al ver el Napoleón de Ridley Scott -disfrutable sin duda, pero lejos de ser una obra de arte destinada a permanecer- le viene a uno ese sentimiento de nostalgia por lo no vivido cuando imagina cómo habría sido la versión de Kubrick. Podemos sin embargo hacernos una idea, porque el ingente trabajo preparatorio le sirvió como punto de partida para otra película ambientada a finales del siglo XVIII: la exquisita Barry Lyndon.

Napoleón

En ella Kubrick plantea una recreación de época minuciosa y preciosista, con un trabajo iconográfico y atmosférico a partir de las pinturas del periodo mucho más profundo que el que realiza Scott. Filma unas batallas menos épicas pero más veraces y maneja de forma asombrosa y bellísima la iluminación natural, sin el apoyo de focos adicionales. Y sobre todo construye un personaje, el arribista Barry, que no llega a ser a emperador, pero si asciende socialmente gracias a mil argucias y carambolas. Con sutileza, Kubrick sabe mostrar los intrincados mecanismos del poder y la férrea estructura de clases de la época. Por contra, el Napoleón de Ridley Scott es sugestivo y resultón, pero la sed de poder de ese corso canijo que llegó a emperador y fue desterrado por dos veces -en Elba y Santa Elena- se le escurre al cineasta británico entre los dedos.