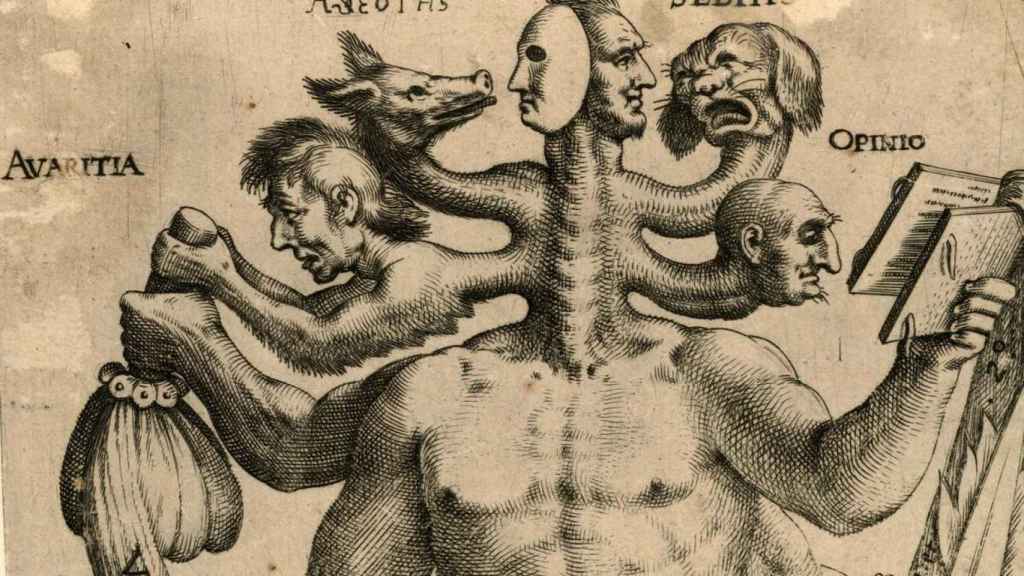

Un monstruo de múltiples cabezas en un grabado medieval

Wilcock y la autotraducción

El escritor argentino tradujo libros al español y al italiano y fue ‘traficante’ de su propia obra entre ambas lenguas, una práctica que han practicado autores clásicos y modernos

12 agosto, 2021 00:00Argentina, país de una acrisolada y potentísima literatura, es también un crisol de gentes venidas de muy diversas procedencias. Durante décadas, antes de expulsar a muchos de sus hijos por la dictadura y las interminables crisis económicas, acogió a emigrantes de España e Italia, mayormente, pero también de muchos otros lugares del mundo, con no poca aportación judía. Así, con boutade que homenajea al argentino más universal, podría decirse que Nueva York es una Buenos Aires que ha traspapelado las estaciones y la geografía, condenada a pasar el invierno en el verano y esquinada junto al Hudson en vez de en una de las márgenes del Río de la Plata. Uno de esos argentinos que reunió en su sangre varios afluentes hemoglobales fue Juan Rodolfo Wilcock (1919-1978).

Como delata su apellido (no hay que ser un Sherlock Holmes para verlo), Wilcock era hijo de padre inglés, pero su madre era italo-argentina, descendiente de una familia con ramificaciones suizas. El joven Johnny, como le llamaban, vivió siendo niño y adolescente en Suiza y Londres, y fue aprendiendo idiomas que, sumados a otros que estudió de regreso a su país, le granjearon la posibilidad de dedicarse a la traducción literaria una vez abandonado el ejercicio de la ingeniería, carrera que estudió y que ejerció durante poco tiempo, acaso porque lo que le gustaba era dinamitar las presas que contienen la literatura, metafóricamente hablando, y no construir puentes o tendidos de ferrocarril.

Publicó seis libros de poemas y se ganó la vida poniendo en español a Kafka, a Evelyn Waugh, Ben Jonson, Dino Buzzatti y a T. S. Eliot, entre otros, para las editoriales Sudamericana y Emecé. Se relacionó con el grupo de la revista Sur, donde dejó bastantes traducciones, así como en dos revistas que dirigió. Viajó luego por Europa con Silvina Ocampo y Bioy Casares, trabajó como traductor en la BBC, se demoró en Italia y de nuevo volvió a Buenos Aires, pero perdió su puesto de profesor, como Borges el de bibliotecario, y harto de la deriva de su país y queriendo reinventarse se marchó para siempre del país.

Publicó seis libros de poemas y se ganó la vida poniendo en español a Kafka, a Evelyn Waugh, Ben Jonson, Dino Buzzatti y a T. S. Eliot, entre otros, para las editoriales Sudamericana y Emecé. Se relacionó con el grupo de la revista Sur, donde dejó bastantes traducciones, así como en dos revistas que dirigió. Viajó luego por Europa con Silvina Ocampo y Bioy Casares, trabajó como traductor en la BBC, se demoró en Italia y de nuevo volvió a Buenos Aires, pero perdió su puesto de profesor, como Borges el de bibliotecario, y harto de la deriva de su país y queriendo reinventarse se marchó para siempre del país.

Publicó seis libros de poemas y se ganó la vida poniendo en español a

“Me voy a Italia a escribir en italiano, el castellano no da para más”, le dijo a un amigo antes de tomar el barco. Y en otro momento explicó así su decisión: “Como escritor europeo, he elegido la lengua italiana para expresarme porque es la lengua más cercana al latín (el español es también muy similar, pero su público no es ni siquiera el espectro de un fantasma)”. En Italia, adquirió la nacionalidad y se puso a traducir al italiano a numerosos autores como Marlowe, Flaubert, Beckett o Joyce para editoriales no menos importantes que las argentinas como Adelphi (con Italo Calvino) o Einaudi (bajo la dirección editorial de Roberto Calasso). Livio Bacchi Wilcock, su hijo adoptivo, tradujo en colaboración con él a Virginia Woolf por partida doble y, ya solo, un buen número de libros de los que fueron amigos del autor nacido en Buenos Aires: Borges, Bioy Casares y Silvina Ocampo (que habían incluido Los Donguis, uno de los cuentos de Wilcock en la Antología de la literatura fantástica).

Dos traducciones recientes al español lo han traído a las librerías muchos años después de que se agotara, en Anagrama, La sinagoga de los iconoclastas, colección de treinta y cinco biografías espurias de inventores estrambóticos que recuerdan al De Selby de El tercer policía de Flann O’Brien (autor del que trasladó su otra gran novela, En Nadar-Dos-Pájaros y que le inspiró en parte su novela no menos disparatada I due allegri indiani). Para Roberto Bolaño, que practicó una inventiva parecida en La literatura nazi en América, el de Wilcock se trata de una de las mejores obras de narrativa de todo el siglo XX.

En Atalanta ha visto la luz, no lejos de esa veta, El Libro de los monstruos, obra de ficción en la que recoge un largo puñado de semblanzas grotescas y crueles de personajes siempre ridículos. Hay en ellas notas acerbas que lo distinguen de las galerías de personajes humanísimos de Álvaro Cunqueiro como los de las Historias gallegas. Sí se acerca con ellas a bestiarios como el Libro de los seres imaginarios de Borges y, antes y como precedente ineludible de este, las Vidas imaginarias de Marcel Schwob.

También ha aparecido El delito de escribir (Libros de la Resistencia), una selección de los artículos que sobre el mundillo literario publicó en prensa y se compiló en 2009. Aquí fustiga a novelistas del montón y a los críticos pone en evidencia los tejemanejes de los premios. Y habla de la superior poesía, que encarna en Dante, cuyo oficio contrapone al vicio en que ha degenerado un género que según él se agotó en tiempos de Mallarmé y Lewis Carroll (nombres que sin duda suponen ya una poética): “El oficio consistía en escribir “Dulce color de un oriental zafiro” y entregar al lenguaje estos albores nuevos y memorables, el vicio está en el escribir de nuevo “Dulce color de un oriental zafiro’ y bordárselo en el bolsillo de la camisa, o atarlo a la cola del gato”.

Pero si aquí nos ocupamos de él es con el pretexto de esas novedades, ni siquiera por su ingente labor como traductor de otros, porque tan llamativo como que Wilcock no escribiera en inglés, como su apellido hacía presagiar, es que se pasara a escribir en italiano es que se autotradujera. Lo hizo en Il Caos (1960), retomando sus cuentos en español, añadiendo otros y poniendo el resultado de nuevo en español. Igualmente recreó una selección de su poesía en español: Poesie spagnole (1963), donde adapta y casi siempre sale airoso de la ordalía de la rima. Algunos de sus otros libros han sido vertidos por otros al español, pero en su caso lo interesante es ver cómo la obra se metamorfosea en manos del autor que es a su vez su propio traductor. A fin de cuentas, las lenguas no son solo vestidos de quita y pon, sino que modifican los procesos mentales, aunque cierto es que una camisa de solo una manga no equipara a quien se la ponga a Cervantes o Valle-Inclán.

El escritor Vladimir Nabokov, representado en un 'graffiti' en Opatija (Croacia) / HENRY KELLNER.

Es sin embargo un ejercicio este de la autotraducción que ha tenido un largo cultivo. Ramon Llull escribió en árabe para posteriormente autotraducirse al catalán y al latín. En nuestra Edad Media no escasean los casos, y destacó Antonio de Nebrija y posteriormente Fray Luis de León. Tomás Moro y John Donne hicieron lo propio en Inglaterra, así como algo más tarde Andrew Marvell. Los casos menudean. En la literatura más cercana a nosotros cabe citar los nombres, entre muchos otros, de Vladimir Nabokov, Isak Dinesen, Samuel Beckett, José María Arguedas, Juan Larrea o el también argentino Héctor Bianciotti.

Cataluña, a pesar del fanatismo lingüístico de algunos que quieren olvidar que se trata de una sociedad bilingüe, abunda en ejemplos de autotraducción entre castellano y catalán, y aquí resulta arduo discriminar a quién dejar fuera de la lista, pero por nombrar a algunos estos pueden ser Joan Perucho, Pere Gimferrer, Carme Riera o Joan Margarit. Y en Galicia se ha producido exhaustivamente el mismo fenómeno, en el que destacó el impagable y ya mencionado Cunqueiro, que deja en su versiones castellanas huellas, aromas, de su lengua gallega, como en el género de algunas palabras o el empleo de determinadas preposiciones. También se ha autotraducido del original vascuence Bernardo Atxaga. Si traducir es traicionar, traicionarse uno mismo tal vez sea la mejor forma –un giro de 360 grados– de serse fiel.