Anton Bruckner (1885) dibujado por Hermann von Kaulbach

Blomstedt y la cuarta de Bruckner

En la música de Bruckner es muy complicado mantener el equilibrio entre la jovialidad y la circunspección, sobre todo en los scherzos. Herbert Blomstedt lo ha conseguido

2 junio, 2020 00:00“Pensad en una canción muerta, en / las sílabas que se descomponen, / en la melodía comida por el buitre, / en el ritmo abandonado / dentro de un corazón que no se resuelve. / Pensad el canto para siempre perdido, no oír nunca más la parte alta del mundo, una tierra donde jamás se cante, / que la voz sea innecesaria, que no obligue / a abrir la ventana para saber que la fiesta / retiene a alguien, y nos despierta y salva”. Estos versos de Ramón Andrés en su poema “Hommage an Rilke”, incluido en Los árboles que nos quedan (Hiperión, 2020), uno de los libros que la pandemia desperdigó y que hay que recuperar, sobre todo por su sabiduría, me vinieron a la cabeza escuchando el otro día un concierto de la Filarmónica de Berlín que tuvo lugar el pasado 18 de enero en la Philarmonie, con Herbert Blomstedt en el podio. El concierto puede verse en el Digital Concert Hall, la página de la orquesta, una de las maravillas del universo virtual.

Blomstedt es el actual decano de los directores europeos. Con noventa y dos años y una salud de hierro, sigue llevando un ritmo de trabajo propio de alguien cuarenta años más joven. Nacido en Springfield (Massachussets), hijo de suecos –su padre era pastor protestante–, siendo muy niño volvió con su familia a Suecia, donde cursó sus primeros estudios musicales para ampliar luego su formación en Darmstadt y más tarde en la escuela estadounidense de Tanglewood, donde tuvo como maestro a Leonard Bernstein, que le consiguió una beca. A lo largo de su carrera, Blomstedt ha dirigido las principales orquestas europeas y americanas, siendo titular de la sinfónica de San Francisco y especializándose en el repertorio romántico así como en la música escandinava. Sus versiones de Sibelius, Carl Nielsen o Wilhelm Stenhammar han sido siempre muy notables.

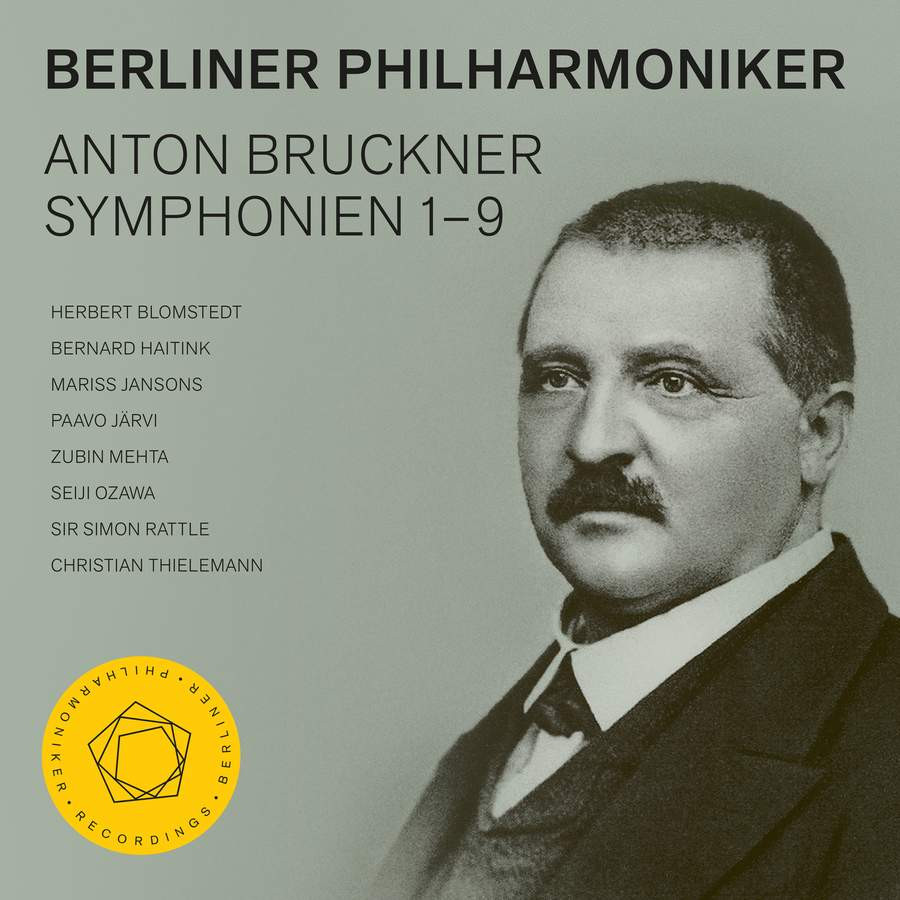

Grabaciones de Bruckner de la Filarmónica de Berlín

Blomstedt es un hombre muy piadoso. Miembro de la Iglesia Anabaptista del Séptimo Día, que observa el Sabbath como jornada de descanso y oración, nunca ensaya los sábados, aunque sí acepta dirigir ese día, ya que considera el concierto una forma de ceremonia religiosa. Quizá por ello su afinidad con Bruckner, otro monje seglar, sea tan acusada. Sus versiones de las sinfonías del compositor austríaco siempre me habían parecido muy sobrias y eficaces, algo que ya es mucho decir, tratándose de un autor tan complejo, pero el otro día pasó algo difícil de explicar. Blomstedt dirigía la cuarta, que Bruckner quiso llamar “romántica”, y su ejecución rebasó los límites de la rutina para convertirse en una experiencia en la que se oyó “la parte alta del mundo”, para decirlo con el verso de Ramón Andrés que nos previene de todo lo que podemos perder.

Estrenada en Viena en 1881, la cuarta fue, a diferencia del fiasco de la maravillosa tercera, un gran éxito y se interpretó muchas veces en vida de Bruckner, que en esa sinfonía pretendió evocar el mundo de Lohengrin, la ópera de su adorado Wagner, de ahí el subtítulo de “romántica”. En su correspondencia, Bruckner contó que en esa obra había querido describir un día de caza en una ciudad medieval. Se oiría al principio la llamada de los cornos desde las almenas, luego se abrirían las puertas y los caballeros saldrían al bosque, todavía rodeados de bruma, mientras la naturaleza despertaba. Debía reflejarse luego el ardor de la cacería, así como el recogimiento previo de la oración y más tarde la alegría del almuerzo. Bruckner siempre tuvo una extraña y a veces inquietante mentalidad pueril que sin embargo le permitió explorar como nadie amplias regiones del espíritu, quizá porque la inocencia es en realidad lo más difícil.

Tras dirigir un tiempo sentado por una caída, Blomstedt ha vuelto a ponerse de pie frente a la orquesta, apenas algo encorvado por la edad, sin partitura y sin batuta. Muchos directores suelen dar lo mejor de sí mismos en la vejez, cuando ya no tienen que demostrar nada y toda su experiencia se destila sin alharacas ni sobreactuaciones. Nada ha vuelto a haber parecido a los últimos quince años de Celibidache al frente de la Filarmónica de Múnich, cuando ya había cumplido los setenta. Y Bernstein nunca fue mejor que en sus últimos tres años, como le ha ocurrido también a Bernard Haitink antes de retirarse a los 90. Alto y delgado, de rostro aquilino, Blomstedt transmite una rara sensación de autoridad y modestia. Sus gestos son muy delicados y suaves, casi imperceptibles pero siempre certeros. La orquesta sabe perfectamente lo que él les está pidiendo en cada momento. A ratos no se explica cómo alguien con tal austeridad expresiva puede arrancar ese sonido del conjunto. Se nota en los músicos una especial reverencia. No hubo ni un solo momento de vacilación o de extravío.

Desde las primeras notas, ya se pudo apreciar la especial morosidad con que Blomstedt iba a emprender su viaje, con un tempo muy adecuado para ese principio tan misterioso, un solo de trompa sobre el lecho suavísimo de las cuerdas y que en sí mismo constituye un reto para cualquier intérprete. Stefan Dohr tocó esas cuatro notas en un estado de gracia que mantuvo durante todo el concierto. (Hay directores groseros e impacientes que convierten ese principio en el toque de silbato de un municipal). No hacía falta conocer las intenciones de Bruckner para imaginar un amanecer en el bosque, con el ladrido de los perros, la tierra húmeda y vaporosa y enseguida el tráfago de la partida de caza. Pronto, sin embargo, la propia gramática de la sinfonía se fue imponiendo hasta descartar cualquier referencia visual. Ese es el mejor momento de la música, cuando ella misma se convierte en su propia metáfora, sin atributos ni accesorios.

El poeta Rilke

El Finale es una recapitulación de todos los motivos expuestos en los tres movimientos anteriores, con la trompa volviendo a saludar en solitario pero con más cercanía, como si se quisiera anunciar la hora del regreso. Hay explosiones de toda la orquesta seguidas de calmas que evocan el andante, como claros del bosque. Irrumpe de pronto un baile de las cuerdas eclipsado por una virulenta disonancia que al apagarse vuelve a dejar paso a la armonía. La tensión, de todos modos, nunca cede. Se van alternando la paz con el baile melancólico, el pianissimo con el fortissimo, la desolación con la exuberancia, hasta llegar a una especie de crepúsculo, un valle donde solo suenan los metales brumosos para dar paso luego a la apoteosis del final, con la orquesta entera estallando y callando de golpe, como una zambullida. Es la muerte en vida de Rilke.

Blomstedt sabe muy bien que el silencio posterior a una sinfonía de Bruckner es parte de la obra, por eso mantuvo la mano en alto, indicando que aún no había terminado. El público berlinés respetó escrupulosamente la señal y no aplaudió, escuchando ese silencio que parece el ingreso en otro ámbito y viendo cómo Blomstedt bajaba poco a poco la mano, durante casi un minuto, hasta que se oyó el primer bravo y se desató la ovación. Ojalá su Dios de los sábados nos conserve a Herbert Blomstedt unos cuantos años más entre nosotros, para seguir disfrutando de experiencias como la de aquel día, en las que el mundo de Rilke, como pide Ramón Andrés en su necesario poema, aún sigue existiendo. Los viejos, una vez más, deberían ser exploradores.