Luc Sante o la elegía de la ciudad prosaica

Luc Sante o la elegía de la ciudad prosaica

El escritor belga, un emigrante criado en New Jersey, recrea en sus libros sobre Nueva York la crónica secreta de una ciudad que no ha sabido enterrar a sus muertos

16 enero, 2018 00:00Los muertos son unos tipos ingobernables. Tienden a no quedarse prudentemente enterrados. Sobre todo en ciudades como Nueva York, una urbe sustentada en el falso mito de que el pretérito se esfuma sin dejar rastro ni causar problemas. No es cierto. Incluso cuando una ciudad cambia, que es la naturaleza del urbanismo moderno, los rastros de la vida anterior permanecen, se agarran a los sitios, se refugian en el quicio de las farolas y, de alguna u otra forma, sobreviven a su deceso en las grietas del pavimento y en la traza de las plazas. De esas huellas escribe soberbiamente Luc Sante (Verviers, 1954), que nació en Lieja pero es, técnicamente, un perfecto escritor norteamericano. Un artista de la contención y amigo del desapego que cincela su prosa con la seguridad que imprime en el carácter el hecho de haber pasado por determinadas situaciones límite.

Sante llegó a Estados Unidos con cinco años de edad. Su familia huía de Europa después de que la desindustrialización del sector textil dejara a sus padres sin sustento material. Conservaron el espiritual gracias al hábito familiar de la lectura, una honrosa costumbre de las clases trabajadoras del pasado siglo que, al contrario que las actuales, todavía profesaban una fe sagrada en la cultura. De este vicio salió un hijo anómalo que soñó con convertirse en escritor mucho antes de serlo. Su familia se instaló en la península de Jersey para recaer después --como tantos otros-- en la ínsula podrida que era el Nueva York de los años setenta. Una embajada del Tercer Mundo dentro del primero. Una anomalía urbana en un inmenso país de malls, supermercados, autopistas y grandes urbanizaciones suburbanas. Él se radicó como squatter en el Lower East Side, donde vivió entre vagabundos, yonkis y otros divinos inadaptados durante una década. Los alquileres eran baratos. La mitad de los edificios se venían abajo, casi no había tiendas y los restaurantes de saldo tenían amables cocineros ucranianos. Por sólo diez dólares podías comprar comida, libros, alcohol y drogas. En aquel basurero, donde se mantuvo trabajando a ratos en la mítica librería Strand, compartió piso con Jim Jarmush, acudía sin falta a las misas punks del CBGB, conoció a Basquiat antes de su sobredosis, fue vecino de Allen Ginsberg y tropezaba en cada esquina con los mismos personajes que pueblan los gélidos retratos de Robert Mapplethorpe, Patti Smith incluida: puteros, travestis, colgados y beatniks desubicados. La maravillosa fauna del antiguo Bajo Manhattan. A ratos parecían ser personajes de un circo de dementes; en otras ocasiones actuaban como bestias sueltas en mitad de la jungla. “Todos vivíamos como aves de carroña”, escribió sobre esos años. Era la fiesta de la vida sin edulcorantes, plena, con toda su gama de sombras. Una ciudad oscura que brillaba consumiéndose. Todas las noches las hogueras improvisadas iluminaban las interminables avenidas, donde se vendía de todo en el mercado negro. En aquel sumidero lleno de detritus y medianía, una réplica distópica similar a las ruinas de la antigua Grecia o Roma, como escribió Lou Reed, Sante fue extraordinariamente feliz. Tanto como para, a pesar de vivir con lo justo, levantar una estupenda obra literaria sobre el irremediable ejercicio de la evocación.

Cronista del Nueva York más sombrío

Aquel Nueva York empezó a cambiar en los ochenta, cuando Reagan llegó a la Casa Blanca y la Norteamérica de las multinacionales pensó que aquello no podía ser: la ciudad-símbolo de Estados Unidos no podía seguir en manos de los inmigrantes y los malditos artistas melenudos. Entonces fue cuando se jodió el Perú. La señal del arribo del diablo fueron los especuladores inmobiliarios. Los alquileres se encarecieron y las criaturas de aquella noche eterna iniciaron un lento exilio hacia el exterior que terminó convirtiendo Nueva York en un decorado para millonarios y turistas donde la contracultura apenas es ya una suma de recuerdos. Sante acabó refugiándose en Kingston, un diminuto pueblo a unos 150 kilómetros de la Gran Cebolla, que es como en este tiempo casi todos llamaban coloquialmente a la metrópolis de los rascacielos.

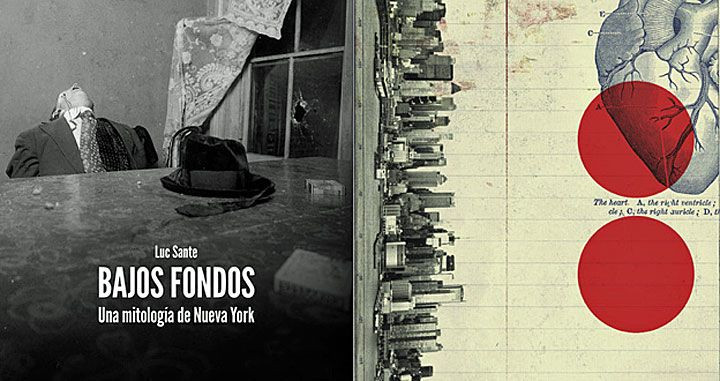

luc sante 02

Portadas de los libros de Luc Sante 'Bajos fondos y 'Mata a tus ídolos'

Antes de salir de este paraíso en decadencia, el escritor en fuga se hizo una pregunta: ¿Cómo eran los que estuvieron aquí antes? Para contestarla escribió una obra prodigiosa --Low Life-- publicada en español por Libros del K.O., donde describe la vida corriente de Nueva York entre 1840 y 1919, justo antes de que entrara en vigor la ley seca. Una excelente crónica del reverso sombrío de una ciudad que huye de su pasado igual que otras urbes prefieren volverse ciegas ante su presente. “Nueva York es una mentalidad y también una enfermedad”, dice Sante. El libro es un bestiario de hermosas criaturas del salvaje Oeste refugiadas durante un breve tiempo en esta punta extrema de la costa Este que se quedó sin fábricas al mismo tiempo que su cultura alternativa se mercantilizaba y se convertía en fetiche. Sin embargo, Sante encontró un fecundo filón literario en esta nostalgia agria que, lejos de formular bajo los insoportables parámetros costumbristas, es el germen de una elegía personal, contenida y muy documentada de cómo el dinero es capaz de corromper el espíritu de esa obra colectiva de arte --imperfecto y prosaico-- que siempre es una ciudad.

El tema le dio para otros libros complementarios, entre ellos Evidence, una brutal colección de fotos sacadas de viejos archivos policiales donde, a través de textos antilíricos, Sante recrea un mundo perdido de suicidas y homicidas. Toda una galería de espantos mudos sobre el mismo suelo donde hoy los turistas compran souvenirs. Sus mejores crónicas sobre éste y otros asuntos, publicadas en New York Review of Books y New Yorker, fueron reunidas más tarde en Kill All Your Darlings. En ellas amplía esta perspectiva sobre la vida en el filo a partir de variaciones narrativas sobre algunas de sus derivaciones artísticas; desde el jazz, cuyas gentes fueron quienes bautizaron a Nueva York como Big Apple por la rentabilidad que suponía tocar en sus clubes, al blues, en cuya búsqueda Sante eterniza a Charlie Patton, el antecedente del Dylan crepuscular. Buscando el aura perdida del Nueva York de los desechos, el escritor llegó a su antecedente justo un siglo antes: el París de la era del jazz, al que dedicó otro libro --The Other Paris--lleno de mendigos y donde el libertinaje, el hedonismo y la vida puerca --que diría el gran Roberto Arlt-- muestran el reverso atípico de la Ciudad de la Luz, cuyo celebrado brillo es el lado contrario, la punta del iceberg, de sus humanas y pálidas sombras. Sante es quizás el mejor poeta prosaico de las ciudades que perdimos, ese universo salvaje previo a la gentrificación posmoderna.