Inteligencia artificial PIXABAY

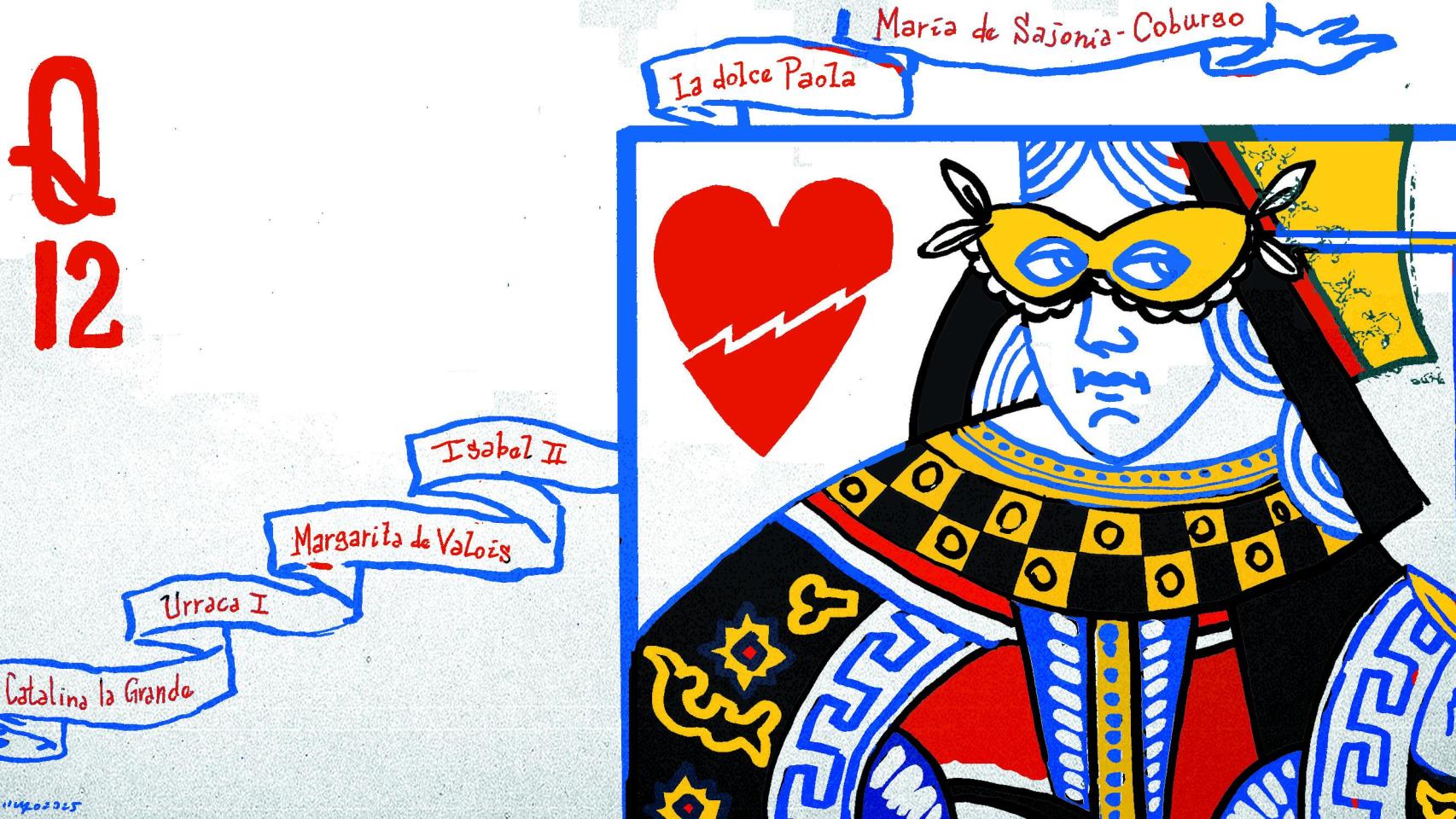

Víctor Gómez Pin: 'El ser que cuenta'

El pensador barcelonés, aristotélico de estricta observancia, firma una obra maestra, valiosa e insurgente, en su último ensayo, dedicado a combatir la negación de la condición humana y su sustitución por los simulacros de la tecnología y la Inteligencia Artificial

“¿Por qué se niega la primacía del ser que es principio de toda afirmación como de toda negación?” A esta pregunta, formulada en el epílogo, se enfrenta una y otra vez Víctor Gómez Pin en El ser que cuenta. La disputa sobre la singularidad humana (Acantilado), uno de los ensayos más ambiciosos, útiles e incitantes que se han publicado en España en lo que va de siglo. A nadie se le escapa que nuestra época se caracteriza por un consenso cada vez más generalizado sobre lo que podríamos llamar el final de la excepción humana. El ser lingüístico y de razón, convertido en el chivo expiatorio de todos lo males que asolan el mundo, ya no dominaría la pirámide jerárquica de la naturaleza. Al discurso que pretende extender nuestra exclusividad cognitiva, ética o estética al reino animal, se le añade ahora, en virtud de los espectaculares avances de la inteligencia artificial, la presunción de que las máquinas van a usurpar nuestras funciones de conocimiento, juicio y creación, convirtiéndonos, en la más apocalíptica de las previsiones, en seres superfluos o definitivamente transformados, inmortales incluso, según los entusiastas postulados del transhumanismo.

Frente a esas asunciones, Gómez Pin emprende una investigación rigurosa y exhaustiva de todos los experimentos que se vienen haciendo para intentar equiparar nuestra inteligencia con la de los animales o implantar la misma, superándola, en sofisticados mecanismos algorítmicos. Conviene adelantar que el autor no es, a la manera heideggeriana, un escéptico frente a la técnica ni un adversario del proceso de digitalización que estamos viviendo en todos los órdenes. Al contrario, su grado de curiosidad y conocimiento en el orden de los avances científicos, incluida la física cuántica, es asombroso e incontestable, lo que hace aún más valiosas sus especulaciones y, sobre todo, sus preguntas. Porque justamente lo que más se echa en falta ante la avalancha diaria de noticias tecnológicas es un pensamiento que pueda definirse como tal y que no sea una simple asimilación acrítica e irresponsable de las imposiciones de la mercadotecnia.

El filósofo Gómez Pin en su casa de Barcelona.

Gómez Pin tiene además la ventaja, por así decirlo, de ser como filósofo un aristotélico de estricta observancia y, como tal, nunca se permite salirse del ámbito de la fysis, de la naturaleza como objeto de su método. Y eso es precisamente lo que hace que su aproximación sea tan valiosa e insurgente, puesto que, frente a otras disquisiciones sobre el mismo asunto que abandonan los fundamentos con los que trabaja la industria tecnológica, él se instala de lleno en su misma forma de razonar y deducir, siguiendo paso a paso todas y cada una de sus conclusiones para oponerles las propias dudas y refutaciones que la filosofía, en su sentido más radical y puro, es capaz de levantar todavía dentro de ese mismo edificio de apariencia positivista. El ser que cuenta sería entonces algo así como un caballo de Troya en la nueva ciudad fortificada.

Volviendo en todo momento a Aristóteles –el Shakespeare de la ciencia, como lo llamaba Iris Murdoch–, apelando a Kant para el problema del juicio y apoyándose también en algunos ejemplos literarios, sobre todo de Proust –al que anteriormente ya había dedicado un ensayo estupendo, centrado en la cuestión lingüística–, Gómez Pin va desbrozando el complejo camino de confusiones, espejismos y simplificaciones que están tratando de negar la singularidad humana. Su principal sospecha es que ahí donde se pretende reproducir un lenguaje y por tanto una inteligencia, en realidad se esconde solo un simulacro que, bajo la apariencia deslumbrante de la eficacia, diluye la complejidad de la insustituible función intelectiva del ser de razón: “La inteligencia de todo ser humano, científico o no científico, supone esa imbricación de sintaxis y semántica que (como John R. Searle viene decenios recordando) sigue sin ser seguro atribuir a un artefacto maquinal, por importantes que puedan ser sus logros”.

La homologación que se pretende entre el lenguaje humano y el sistema de signos que utilizan los animales esconde también una degradación del enigma de la palabra, reduciéndola a mera comunicación, proceso que también se observa en la asunción de que las máquinas no solo hablan, sino que razonan del mismo modo que nosotros o incluso con mucha mayor propiedad. Gómez Pin demuestra que los distintos chatbots son incapaces de ofrecer respuestas disruptivas originales a los consensos ideológicos introducidos por los programadores, algo que equivale a una extinción de la idea subrepticiamente disfrazada de triunfo del cálculo y de la infinita capacidad combinatoria:

“Tengo la sensación de que si cada vez hay más gente convencida de que las máquinas nos emulan, es debido a que, para vivir en sociedad, para parecer pensar, e incluso parecer crear, no es necesario entrar en el universo de las ideas, el campo platónico eidético, lo cual equivale simplemente a dejar de vivir en conformidad con nuestra naturaleza: animal, pero racional; animal que empapa el entorno con ideas”.

'El ser que cuenta'

A lo largo de una fascinante pesquisa, Gómez Pin reflexiona acerca de los orígenes y la evolución del lenguaje, los fundamentos de la epistemología y la creación, la función ética del arte y de la metáfora, los mecanismos de la memoria y del olvido, los problemas de la mentira y la instrumentalización, enfrentando todo lo que sabemos acerca de la esencia de nuestra condición de seres mortales dotados de razón lingüística con el espectro artificial que ahora se nos presenta como compañero y aun oponente. Y por ese camino, el autor acierta a formular una cuestión que no se está discutiendo con la suficiente claridad.

Nadie puede desdeñar la inteligencia artificial como prótesis a nuestra capacidad mental, sobre todo en el campo de la ciencia y muy singularmente en el de la medicina, donde quizá estemos a punto de dar un salto inimaginable. Pero al mismo tiempo, el asombro hipnótico que nos produce la desmesura del invento nos distrae de los interrogantes y de los límites que deberíamos considerar. ¿A qué obedece, por ejemplo, la necesidad de que las máquinas nos sustituyan en el ámbito no solo de la memoria y el razonamiento sino sobre todo del juicio y la creación artística? ¿Qué se esconde detrás de ese apenas disimulado desprecio por la singularidad humana que por lo demás ha creado tanto la valoración de las restantes especies animales –y no solo su depredación– como la propia inteligencia artificial?

A este respecto, Gómez Pin trenza su investigación con una serie de preguntas que en sí mismas conforman la cara oculta del triunfalismo tecnológico y que van dibujando el rostro, tembloroso y huidizo, del ser que cuenta: “Hay un comprensible pudor en considerar siquiera la hipótesis de que la naturaleza pueda tener una finalidad, menos aún un demiurgo. Y sin embargo, ¿qué es la naturaleza si hacemos abstracción de esta suerte de demiurgo eidético que constituye el ser que cuenta, ya sea científicamente, sus contenidos y el devenir de éstos?”. En ese sentido, el autor se atreve a señalar una aporía que tal vez constituya la clave del malentendido que subyace a esta fenomenal y peligrosa legitimación del antihumanismo. La ciencia es “una manifestación del lenguaje que se refiere a cosas que no son el propio lenguaje”. Y por tanto la “ciencia es fruto del hombre, y por ello el hombre mismo no puede ser homologado a nada de lo que la ciencia explora”. Gómez Pin repite una y otra vez –y lo vuelve a dejar claro en el epílogo– que “no cabe una ciencia del hombre”.

Es justamente esa dimensión irreductible de nuestra especie la que se está poniendo en jaque frente al desafío tecnológico y que solo la filosofía, entendida como la disciplina que de verdad piensa, puede denunciar. Ocurre lo mismo con la cuestión, cada vez más acuciante, de la libertad, cuya presunción se está poniendo en entredicho por discursos cada vez más categóricos sobre el determinismo, como si de nuevo nuestra condición fuera reducible a unos parámetros científicos que nos dejarían sin capacidad de decisión en todos los ámbitos. A ello Gómez Pin contesta con una afirmación tan vibrante como oportuna:

“El hecho mismo de que nos planteemos la cuestión de nuestra libertad, el hecho de que no vivamos con pasividad nuestra condición, es indicio suficiente de que, seamos o no libres, lo que no somos es obedientes, y en eso nos singularizamos de forma radical en relación con el entorno natural. Aceptar la posibilidad del libre albedrío es ya aceptar que quizá la ciencia no da cuenta de nosotros, que no hay explicación clásica (es decir, directamente reductora) del comportamiento humano, como en principio sí la hay del comportamiento del electrón del átomo de hidrógeno”.

'El honor de los filósofos'

Y si por una parte es la filosofía y solo la filosofía la que puede defender esa irreductibilidad del hombre –en oposición a una ciencia que no puede más que proponer reducciones–, la creación, eminentemente la literaria, puede y debe representar esa condición irreductible. El ser que cuenta no es solo el ser singular sino también el ser que es capaz de narrar y cantar su singularidad. Como decíamos, Gómez Pin recurre una y otra vez a Proust, un autor que no solo logró convertir toda su experiencia íntima y política en una gran metáfora sino que también nos mostró las entretelas de su proceso creativo, dando testimonio con ello de que no somos propietarios del lenguaje, como pretende el algoritmo, sino siervos del mismo. El filósofo recuerda una bella metáfora que Proust utiliza para referirse al “trabajo del arte” evocando esos “pozos artesianos” en los cuales la elevación de lo sumergido es proporcional a la profundidad. El algoritmo, podríamos decir, procura extensión, pero no profundidad, porque “lo que emerge de lo profundo no es sino el lenguaje mismo restaurándose en sus fuentes”.

Hay que subrayar asimismo que Gómez Pin deja la puerta abierta a aceptar que quizá la revolución tecnológica está a punto de demostrar que la vida no es una condición indispensable para la inteligencia lingüística y que quizá podamos hablar pronto con propiedad de una conciencia sin vida, algo que probablemente desafiaría todas nuestras seguridades al respecto. Pero más allá de este extremo, el filósofo termina su compleja y admirable quest con algo que importa destacar. En el epílogo, contesta a la pregunta con la que empezábamos este artículo: “¿Por qué se niega la primacía del ser que es principio de toda afirmación como de toda negación?”:

“La respuesta es quizá que ello evita (al menos en estado de vigilia) la confrontación inevitable con la tremenda realidad de lo que somos. Y parece evidente que esta forma de denegación de la certeza (este deseo de equiparación con animales, máquinas y, eventualmente, árboles,) va ganando la partida, obligando incluso a plegarse a otras formas de religión que en el pasado defendieron su “certeza” de la singularidad humana, aunque solo basándose en el dogma de que una inteligencia creadora había querido que así fuera”.

Gómez Pin da de lleno en una cuestión filosófica de dimensiones insondables. Si por una parte la naturaleza desdivinizada nos ha dejado con el problema de la desvinculación del hombre y la causa de la naturaleza, por otra, esa misma desvinculación se utiliza ahora para cegarnos frente a nuestra propia condición con el artificio deslumbrante de una nueva forma de negación de la realidad. Y ahí el filósofo debe seguir siendo el abogado que pregunte Cui prodest? (¿A quién beneficia todo esto?).