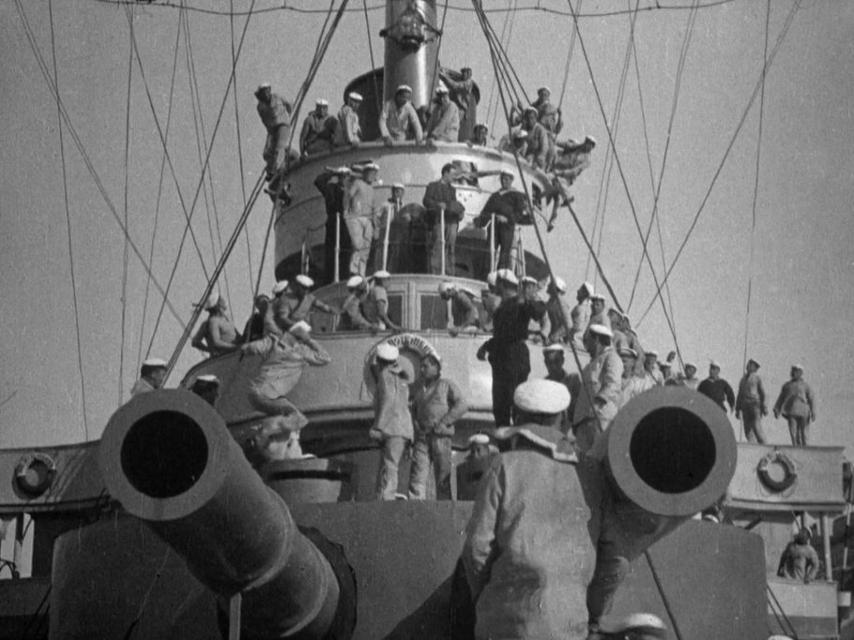

Imagen de 'El acorazado Potemkin'

Sergei M. Eisenstein y las aporías de 'El acorazado Potemkin'

La famosa e influyente película del cineasta ruso, una obra mítica durante buena parte del pasado siglo, no suscita el mismo interés que antaño entre los voraces consumidores audiovisuales del siglo XXI

En nuestro paisaje actual de cine digitalizado y en constante restauración –por denominar de alguna manera a las intervenciones, a veces auténticos crímenes arqueológicos, que se ejecutan sobre el legado fílmico primitivo o antiguo, mudo o no mudo: bruscas limpiezas, caprichosas saturaciones de color, etc.–, puede costar entender que una película tan trascendental como El acorazado Potemkin (1925) no sólo no haya contado con una copia que pudiéramos calificar de definitiva, sino que las que se movían incluso en vida de Eisenstein iban modificándose al albur de censuras y estrategias gubernamentales.

En un contexto que no consideraba aún al cine como un bien cultural a conservar, se constató que, por su naturaleza propagandística, la cinta de Eisenstein pagó caro sus audacias. Así, la gran película revolucionaria, la que se temía que pudiera transmitir la pasión del terremoto soviético a otras latitudes, aquella que en los años veinte del pasado siglo llevaba a los contados pases en Alemania, Inglaterra o EEUU incluso a aquellos que no habían demostrado excesivo interés por el cine, la que luego los cinéfilos imaginaron durante décadas –fotogramas fijos, descripciones del argumento, guiones aproximados, material con el que las revistas especializadas erotizaban los ersätze del film invisible–, nunca fue sólo una. Nunca hubo dos versiones idénticas.

Sergei M. Eisenstein

Se trata, en cualquier caso, de una tragedia irreparable, pero una que se adhiere a su propia forma fílmica, y que por lo tanto también sirve para explicar parte de su singularidad. La película de los planos cortos y el montaje frenético –la que se entresacó de los más de quince mil metros de celuloide expuestos a la luz por Eisenstein y su operador Tisse– se abrió primero a mutilaciones voluntarias o accidentales, luego a una primera censura exterior, la alemana del pase de 1926 –aunque siempre se apuntara que el responsable de los cambios, el director Phil Jutzy, trabajó en connivencia con el cineasta soviético–, y más tarde, ya fallecido Eisenstein (la última y definitiva polémica con Stalin tras la segunda parte de Iván, el terrible había imposibilitado la celebración de los 25 años del rodaje del Potemkin), a edulcoraciones a través de una música –primero la de Krioukov en los cincuenta, luego las de Shostakovich ya en los setenta, cuando incluso se había encontrado la composición del austriaco Edmund Meisel, que había contado con la aquiescencia de Eisenstein– que además traicionaba el ritmo interno del caudal de las imágenes, ya que la sonorización óptica obligaba a ralentizar –e incluso a descomponerlo en nuevos planos o en repeticiones– el movimiento de las tomas.

A la vez que la película sufría pequeños remontajes, se añadían nuevos intertítulos según el contexto político y a veces se suprimían otros. Famoso, en este sentido, fue la desaparición del que contenía el grito proferido por el burgués antisemita para intentar movilizar el descontento furioso de las masas contra la violencia zarista tras el asesinato de Vakulinchuk. Elidido el grito contra los judíos en algunas copias posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la cruda paliza de la turba a este personaje quedaba suspendida, sin una explicación pertinente. Pasado el tiempo, incluso con la llegada de grandes expertos como Naum Kleinman en Rusia o Enno Patalas en Alemania, poco se pudo hacer para recomponer una versión original, quizás por dudarse demasiado de la copia alemana de 1926, en la que Eisenstein, como adelantábamos, participó, y elucubrar sin red sobre el primigenio, y supuestamente exitoso, pase en la URSS. La posterior e imparable proliferación de dudosas ediciones en formato doméstico hizo el resto, ya emborronadas las huellas.

El acorazado Potemkin

Sería sin embargo de una ingenuidad rayana en la idiotez santa pensar que si casi nadie, fuera de filmotecas y escuelas de cine (aunque resulta muy dudoso que en esos últimos lugares alguien hable demasiado del director de Lo viejo y lo nuevo, más allá del empecinado Paulino Viota), se expone a El acorazado Potemkin, al resto de su obra o al ingente legado teórico de Eisenstein, sea por cuestiones de filología fílmica o escrúpulos sobre la originalidad de los materiales conservados. Si el modelo narrativo norteamericano sí logró hacer nacer a una nación y transferir una épica al discurso mítico de la conquista de los paisajes vírgenes, entre ellos los del Oeste, el modelo soviético tuvo pronto que renunciar a su idea de transferir a las formas fílmicas su ideario del hombre y la sociedad nuevos.

Al igual que el montaje cuantitativo francés –que implementaran Gance o Epstein, entre otros– y el intensivo alemán del conflicto entre luces y sombras del expresionismo, el soviético no trascendió la coyuntura que lo permitiera nacer –la permisividad vanguardista dirigida, como apuntara Barthélemy Amengual, a un desbordamiento de la afectividad y el lirismo como respuesta a la crisis económica y social determinadas por la guerra civil y el comunismo de guerra–, y el primer Eisenstein, que no hay que olvidar que siempre fue su mejor crítico y estudioso, no pudo ir mucho más lejos –en Octubre o Lo viejo y lo nuevo– de esta fase patética que debiera desembocar en las dialécticas de un cine intelectual que se doblara en discurso, que arribara al pensamiento desde lo sensorial, desde las emociones, que sólo debieran haber constituido el primer impulso en el trampolín de las tesis, antítesis y síntesis.

El acorazado Potemkin

Más cerca de Joyce que de Griffith, apegado a una férrea voluntad de hacer crecer de golpe al cine (traducir en imágenes, hacer visibles, los procesos de la mente, las inestables costuras del pensamiento, como la literatura lo daba a entender con el monólogo interior) cuando éste aún no mantenía del todo el equilibro tras sus primeros pasos, su continuo y colosal fracaso, la concatenación de proyectos abortados o mutilados –¡Que viva México!, El prado de Bezhin, Iván, el terrible…– antes y después del gran éxito –Alexander Nevski (1938), tras el reconocimiento público de sus pecados vanguardistas, si bien el film no dejara de sufrir tensiones por los vaivenes en las relaciones entre nazis y soviéticos previas al estallido de la guerra mundial–, aún nos trae noticias de todas las posibilidades perdidas y abortadas en un arte que, a partir de su canonización hegemónica en las Historias Universales del Cine, apenas profundizara en sus enseñanzas teóricas ni, sobre todo, en sus atrevimientos expresivos.

Si antes, a partir de los años 50 del siglo XX, cuando la película prácticamente no se podía ver, no había reunión cinéfila, o de cineastas e historiadores, en la que El acorazado Potemkin no liderara la lista de las mejores películas, en nuestra actualidad panóptica que «todo lo ve», cuando además son consabidas las insoportables presiones que Eisenstein tuvo que sobrellevar en su corta vida para desarrollarse como artista, pocos son los que parecen interesados en descubrir qué sigue interrogando a las formas fílmicas desde esta película que protagonizara un acorazado (al que, según Pascal Bonitzer, Eisenstein no dejó de tratar como Pigmalión a Galatea).

El acorazado Potemkin

Un arte nuevo para destruir el viejo

Asumir El acorazado Potemkin supone advertir la fuerza todopoderosa del montaje. Pero es una consideración que va más allá del cine. El montaje pare Eisenstein está en todos lados, por supuesto en el resto de las artes que lo preceden, en la literatura, en la pintura, en el teatro (en el que se formó y donde empezó a teorizar sobre las atracciones). El ya citado Bonitzer decía sentir, ante la indiscutible erótica del corte de planos en Eisenstein, un proceder no muy distinto al de Harpo Marx en las películas de los famosos hermanos: siempre dispuesto a cortarlo todo, a mancillarlo, a descomponerlo. Hay algo (¿mucho?) también de humor burlesco aquí, sólo que el cubismo cinematográfico eisensteniano en esta fase de su obra, el efecto de espacializar el tiempo, de aplanarlo, de cercar los motivos desde distintos y complementarios puntos de vista, termina decantándose por lo patético, por frenar la historia y convertirlo todo en himno.

Eisenstein filmó en El acorazado Potemkin –quizás no hiciera otra cosa en la totalidad de su filmografía– una película histórica en la que los acontecimientos se reinterpretan poéticamente. De los fastos fílmicos de la conmemoración de los veinte años de la revolución de octubre de 1905, prolegómeno de la del 17, sólo quedó el capítulo del Potemkin, del que se propone una resurrección estética. Así, se cuenta un devenir, una narrativa de los acontecimientos que se puede seguir sin problema, pero sobre lo histórico-científico se añade un todopoderoso suplemento de afectividad.

El acorazado Potemkin

No es tanto la voluntad de cambiar de signo la historia (a lo que décadas después jugará el cinéfilo Tarantino), como el hecho de retorcerla desde lo emotivo en busca de una contagiosa catarsis. El montaje simplifica, desplaza, condensa, lo reanima todo (como a los famosos leones de piedra, ejemplo pedestre y curiosamente famoso dentro de un film repleto de sutilezas) en un poema formal de múltiples resonancias donde las líneas de fuerza, los temas gráficos, los ritmos y rimas, engrandecen la cualidad de lo vivido.

León Moussinac lo acercaría a un canto épico que grita antes que representar o reproducir, uno en el que la supuesta invisibilidad del modelo que por entonces apuntalaba Hollywood, su fidelidad a la sensación de continuidad heredada de la prosa novelesca, saltaba por los aires frente a una rapsodia no sólo patética, también majestuosa, solemne, hímnica como decimos, que todo lo exaltaba hasta incluso pervertir la memoria: Jay Leyda, historiador del cine norteamericano que en su día fue alumno y estrecho colaborador del cineasta, escribió sobre un superviviente del verdadero motín del Potemkin que tras ver la película decía haber estado bajo la lona de los marineros al que el pelotón se niega finalmente a fusilar dando comienzo al motín, cuando el recurso dramático –a todas luces más plástico que realista– había sido enteramente inventado por Eisenstein.

El acorazado Potemkin

En aquella premeditada boutade que tanto le gustaba repetir a Cabrera Infante para señalar lo tedioso que se le hacía la morosidad con que la multitud bajaba las escaleras de Odesa perseguida por los cosacos, yace la clave de este modelo lírico-extático con el que Eisenstein concebía por entonces su manera de contar (o de cantar): más que el reflejo verosímil de hechos que tienen lugar y pasan, se asiste a una momentánea y paradójica negación y exaltación del movimiento. Es decir, a fuerza de dividir, multiplicar y ralentizar, se arriba a la asunción de un cambio de paradigma, uno distinto al de la lógica representativa de un campo compartimentado por ejes de miradas y de dirección: como si lo más moderno (el cine revolucionario como desembocadura del maquinismo) coqueteara –como advirtiera Amengual, gran conocedor de la pasión eisensteiniana por rehabilitar artísticamente todo aquello que la ciencia y la lógica iban desestimando como pensamiento fallido, mágico o pura superstición– con lo más preterido (aquellas aporías de Zenón de Elea en defensa de Parménides, donde al cambio y la mutabilidad se le oponían el infinito y lo interminable).

En este arrebato marxiano (tanto de Karl como de Harpo, tanto de dialécticas como de pulsiones) de dividir el instante hasta la extenuación, en la prolongación irrefrenable de unas acciones que dan la sensación de que no terminan de realizarse, se persigue una imposible inmovilidad, un abismarse lo máximo posible en una quietud orgásmica previa a la precipitación, fija en lo más alto, como la famosa ola de Hokusai, pintor muy del gusto del cineasta. Ejemplo de estas demoras, la más bella según Paulino Viota, es la que se produce desde el disparo que atraviesa el vientre de una joven madre hasta que su caída ejecuta el movimiento involuntario que comienza a precipitar el carrito de su bebé por la escalinata: 18 planos para una acción que otros cineastas hubieran solucionado en una o dos tomas.

El acorazado Potemkin

Para estos momentos de vibrante fijeza, Eisenstein armó una gran coalición dialéctica donde los trazos de lo real –inolvidable concreción de rostros, cuerpos, gestos– quedaban sometidos a nuevos patrones rítmicos y conceptuales, como si el cine mudo vislumbrara ya lo que, en la modernidad, la banda de imagen y la de sonido iban a producir cuando se suspendieran las convenciones de la sincronía y ambos canales buscaran nuevas relaciones. En este sentido, se agolpan las muestras de su capacidad visionaria: que el intertítulo fuera un plano más, no simple información o trozo de diálogo, sino una imagen de otro tipo, una mezcla de revelación y elipsis; también que el sonido pudiera producirse (según la sinestesia del ojo que escucha) en el frotamiento de los planos, en el ritmo interno y externo de las tomas, música callada de los falsos rácords. Esa fue también la otra cara de su revolución, la del nuevo tiempo del cine, y de ahí que los físicos y metafóricos cañonazos del Potemkin al final de la película se dirigieran a la sede del gobierno en Odesa, que estaba en ese teatro que salta por los aires.

El acorazado Potemkin

Escritura de la emoción

Sirve de poco elucubrar sobre lo que hubiera sido de Eisenstein en un régimen de mayor libertad creativa –aunque su aventura en Europa y Hollywood, así como las desavenencias con Upton Sinclair en la dramática aventura mexicana, tampoco apuntan a que los conflictos con las empresas de producción hubieran sido menores dentro de las estructuras capitalistas– y cómo habría evolucionado su cine si la presión del totalitarismo político en la URSS no le hubiera obligado a modificar paulatinamente sus convicciones y a apostatar de sus logros fílmicos y teóricos al intentar ir adaptándolos a la doxa del realismo socialista.

Como escribiera Jesús González Requena, lo que queda en El acorazado Potemkin es una tremenda densidad de escritura, y lo inolvidable sigue del lado del despliegue de cuerpos en rebelión y sacrificio, masacrados por el poder. En su estructura cíclica de sístole-diástole, de periodos de calma y estallidos violencia, que subyace en esta tragedia en cinco actos sobre el contagio revolucionario y la sed de un frente unitario, el héroe va desapareciendo (Vakulinchuk muere pronto; igualmente todos aquellos que en la famosa escalinata quedan individualizados por el primer plano) y la masa gana poder. Y es ahí donde Eisenstein parece sentirse más cómodo, cuando su escritura se libera del consabido relato y se abre a la vibración del instante interminable. No estamos lejos, podría argumentarse, de Elias Canetti y sus reflexiones sobre la formación de la masa, su capacidad de estallido y sufrimiento, en especial sobre la fascinación que ejercía en sus testigos –así el propio escritor en su juventud berlinesa– antes de que, devenida ya en horda ciega, pudiera ser manipulada o reconducida.

El acorazado Potemkin

En el instante sin fin, en la paradoja del movimiento infinito, podría afirmarse, junto a González Requena, que con la fugacidad de los personajes y la ausencia de actores profesionales en el Potemkin también se ha evacuado toda psicología, todo discurso filtrado por una subjetividad (es la cámara la que en las escaleras pierde el equilibrio y cae; como otra máquina, una metralleta –emparentada con el cine y el arrastre de los fotogramas–, pareciera abatir a los incrédulos ciudadanos, no tanto una carga de cosacos con sables, bayonetas y fusiles). Y si hay aquí emoción, y la hay arrasadora, como casi en ninguna otra película, ésta no pasa por los sentimientos de los protagonistas, sino que brota del mismo acto de escritura, ya que en el corazón del tumulto las impresionantes individuaciones, los brutales flashes que por momentos circundan un rostro en la multitud, poseen sobre todo un carácter musical, de tejido plástico. En el rechazo inaugural, en este primer Eisenstein, de la narración y la representación encarnadas, el personaje, nos dice Requena, ya es "sólo cadáver o metáfora" y accedemos a un goce y un dolor no mediatizados, no focalizados, que no se transforman en deseo o tristeza. Más cerca, sin duda, de un Guernica animado que de una reconstrucción histórica.

Eisenstein, como decíamos más arriba, apenas pudo acercarse a cumplir sus principales y más ambiciosos objetivos, por ejemplo adaptar El capital y hacer visibles, mediante el cine, los procesos de la mente, la persuasión ya no sólo mediante los afectos sino también por las ideas que vislumbrara en Octubre (1927), pero sí pudo al menos poner aquí en escena la particular tabula rasa que le permitiera cimentar ese puente: una que, a partir del exceso, fundara un paradójico borrado por saturación de pathos, uno cuyos calambres convencieran al espectador de la necesaria aleación de vanguardia y cultura proletaria. Otro tipo de aporía, en cualquier caso, distinta a la del viejo Zenón.