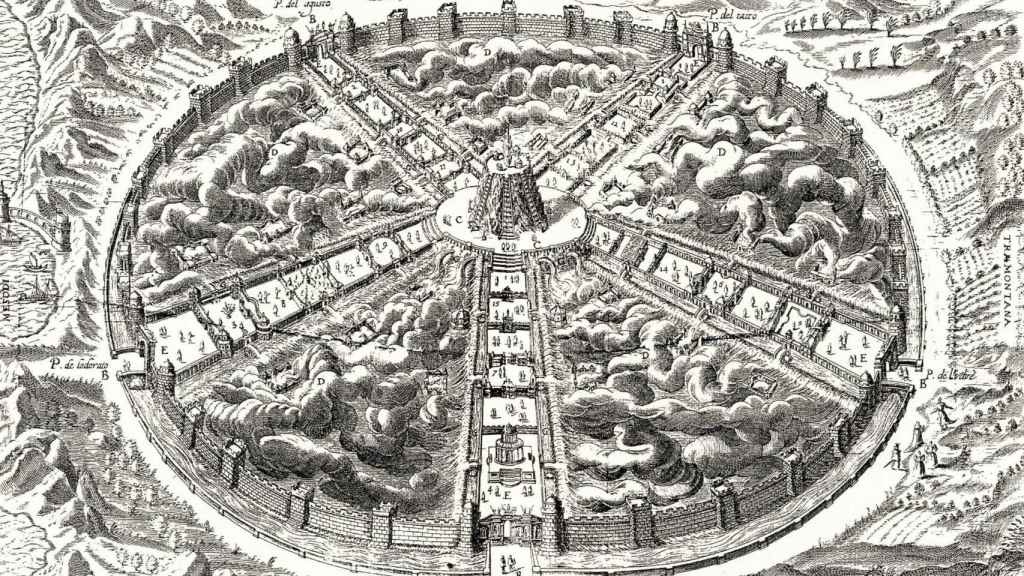

Representación de 'La Ciudad del Sol', de Tommaso Campanella

Los archipiélagos de la soledad

Un viaje por los referentes culturales que simbolizan el aislamiento social que hemos vivido durante estos meses de confinamiento provocado por el coronavirus

24 junio, 2020 00:10Europa se está “suicidando, con lentitud y crueldad..... y quien se suicida así es ya un cadáver”, escribe Stefan Zweig en un fragmento de su correspondencia con Joseph Roth. Aquel intercambio epistolar confirmó la sobrecarga moral de ambos escritores y certificó su aislamiento ante el inminente final. Nosotros recogemos ahora la huella de aquel epígono, en medio del último reflujo de la Europa del euro. La desescalada de la hibernación económica mostrará pronto a una sociedad golpeada, cuya reconstrucción exige un cambio de paradigma: la liquidación de la mercancía ante el protagonismo del ciudadano sin pasado y sin proyecto de futuro.

El confinamiento de millones de personas en grandes ciudades, a causa del coronavirus, es el aislamiento en medio de un mercado que se sujetaba hasta ahora en la producción de mercancías por medio de mercancías, el título elocuente de Piero Sraffa, profesor ricardiano de la London School of Economics. No hablamos de la ínsula decadente del destripado Palacio de los Lampedusa, en Sicilia, ni del ejemplo piadoso de un monje Franciscano, que ha hecho votos de pobreza.

Nuestro confinamiento se familiariza mejor con la soledad del Hombre de la multitud, un cuento de Edgar Allan Poe, en el que un ser anónimo describe a los demás sin ser percibido, en medio del populoso Londres del ochocientos, origen de la moderna megalópolis. Este mismo aislamiento encaja también con el Nueva York, hoy ensimismado y temeroso; la soledad se confunde allí en el trajín cotidiano e intencionadamente alienado de los personajes de Paul Auster. Las analogías de nuestro tiempo se sirven de ficciones para aprehender la realidad.

Ilustración de Harry Clarke para El hombre de la multitud de Poe (1923)

Ilustración de Harry Clarke para El hombre de la multitud de Poe (1923)

Ilustración de Harry Clarke para

El fenómeno individuo-isla se despliega con descaro en los hubs aeroportuarios (Anchorage o Singapur) frecuentados a diario por miles de personas que cambian de continente sin dirigirse la palabra; la misma sensación de soledad resulta oportunamente diáfana en las habitaciones de hotel que tarde o temprano habrá que dejar, o en la mente de los que están lejos de casa, obligados a hablar en una lengua que no es la suya, como contó Michel Houellebecq al regresar de un viaje a Irlanda. El autor de La posibilidad de una isla lleva la hegemonía cultural del aislamiento a la quintaesencia de un final colectivo. Así, desmonta la última gota de esperanza: “La desaparición de la especie humana debe ser aceptada con resignación y sosiego”.

Ante el mar abierto y en calma de Magallanes, el océano se ganó el derecho a que le llamaran Pacífico. Cuando alcanzó las Islas de la Decepción (actual Polinesia francesa) y la tripulación comprobó que era imposible desembarcar, el escribano del barco, Antonio Pigafetta, se apoderó del cuaderno de bitácora del capitán para estampar en él un epitafio de la desesperación. Desde Napuca, la isla inabordable para Magallanes, se llega rápido a Rapa Iti, navegando en un catamarán contemporáneo. Allí, un joven tripulante francés, Marc Liblin, nacido en una ladera de los Vosgos, llegó hablando la lengua del lugar, sin haberla estudiado ni oído nunca. La había soñado, y no consiguió saber el porqué de aquel ensalmo hasta que conoció a la mujer con la que acabaría casándose. Marc nunca había salido de Francia hasta enrolarse en aquella travesía; aprendió una lengua remota en un sueño en el que se enamoraba en un archipiélago de las islas Australes. Así son las historias breves de la soledad creativa escritas por Judith Schalansky, en Atlas de islas remotas (Nórdica Libros).

Sobre el mismo océano, hay que atravesar la marea austral para encarar con la proa puesta en la isla Juan Fernández, conocida por todos, como Robinson Crusoe, por motivos obvios. La peripecia de su héroe aislado estrenó el género de novela en inglés, sobre las notas desperdigadas de Alexander Shelkirk, bucanero e hijo de una zapatero escocés, cuyo diario se convirtió en guía de una gran narración. Daniel Defoe no reveló su secreto, del mismo modo que no es fácil identificar el antecedente claro del príncipe de Dinamarca, llevado por Shakespeare al gran teatro isabelino, o que resultan borrosas las tribulaciones de Alonso Quijano antes de convertirse en el Quijote.

Ilustración sobre Robinson Crusoe (1964) en una edición popula de la novela de Defoe / LIBRERY OF CONGRESS

Al norte de Crusoe, la isla Norfolk es un campo de reclusos de la Reina de Inglaterra; y más al sur, se alcanzan las Cook, con su mascarón, Pakapuka, donde hoy mandan los pescadores, organizados a través de una cámara de comercio local de enorme eficiencia. Después, Isla de Pascua, la Rapa Nui Polinesia, mausoleo marino de los moáis, sobre un trozo de tierra de salitre y sorprendente verde, que el mismo Darwin abandonó para retroceder hasta el archipiélago de las Galápagos, en busca de las especies. Y mucho más al Sur, las Islas de las Antípodas, donde vive la otra mitad, gentes que caminan bajo nuestros pies, atraídos al otro lado del globo por la misma gravedad.

Ante el mapa de las cincuenta islas a las que nunca viajó, Schalansky recorrió con el dedo índice las rugosidades del atlas en relieve de la Biblioteca Estatal de Berlín; confiesa haber encontrado en ello un extraño placer erótico. Habla del Atlas rugoso de superficies que a ella se le hicieron obscenamente tangibles, desde la insondable Fosa de las Marianas hasta la cima del Himalaya. Lo ignoto sigue siendo una fuerza de la naturaleza. Para captar la voluptuosidad de existir, después del virus, será imprescindible viajar y superar la mórbida inclinación sedentaria.

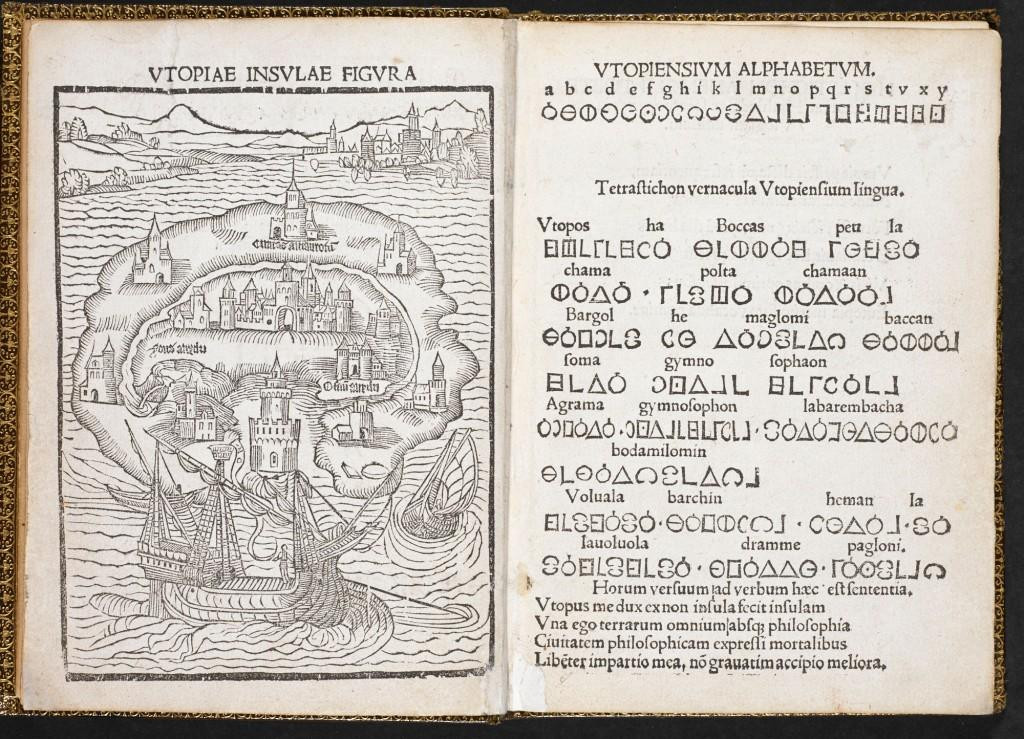

Hoy, el planeta sobre abusado expande una pandemia que destruye nuestro status económico y deja un rastro de muerte. Houellebecq, nacido en la Isla de la Reunión, territorio francés de la UE en ultramar, y el buen montón de catequistas que le siguen, se niegan a encarar una resurrección. Están muy lejos de Tomas Moro, autor de Utopía (publicada en 1515), o el ideal de felicidad en una isla que responde por el nombre de “ningún lugar”, habitada por hombres libres y esclavos, que utilizan el oro para fabricar orinales. Hace pocos años, el ningún lugar de Utopía pudo acabar siendo el extraño caso de Sandy Island, la isla del Pacífico Sur que nunca existió o que dejó de existir a pesar de que Google Earth y Google Maps la situaban entre Australia y Nueva Caledonia. Se convirtió en un tema apasionante para millones de personas, seducidas por el eco legendario de Julio Verne y su Nautilus. Aquel caso apeló a “nuestro apetito más ancestral de ensueños y quimeras,” dijo Jacinto Antón. Y no, la isla perdida no era Utopía.

Mapa y alfabeto de una edición de 'Utopía' de Tomás Moro / BRITISH LIBRARY

La fuerza de Moro, la integridad que le hizo santo en defensa de la Iglesia Romana frente a Enrique VIII, le costaron la tortura y la decapitación. Pero más allá de su heroísmo, su modelo, más que a una liberación, suena hoy como un infierno disfrazado de bondad. Un siglo después de Utopía, Tommaso Campanella autor de La ciudad del Sol (publicada en Frankfurt, en 1623), escribió en prisión, movido por un rastro de inspiración platónica. Este fraile calabrés, convertido en afamado taumaturgo en el tiempo de la astrología y las predicciones apocalípticas, se opuso indistintamente al luteranismo y al el humanismo escolástico de Erasmo. El adorador del sol proclamó una revolución planetaria través de un Estado patriarcal y controlador de todo, incluidas las propiedades y la ideología de los ciudadanos. Después de falansterios franceses, experiencias comunales en el Berlín Occidental del muro y viajes relámpagos al Caribe (Corn Island, Isla Mujeres, Santo Domingo o Cabo Verde), la experiencia nos dicta que cuando la utopía es el único ideal, no hay espacio para la disidencia.

Resulta cuanto menos curioso que Campanella, muy leído en la Rusia prebolchevique, admiradora del cristianismo primitivo, la adivinación y el anarquismo, haya mantenido su memoria en una estatua en su honor levantada en la misma Plaza Roja de Moscú. Han pasado cuatro siglos y la alharaca autoritaria de los utopistas no cede desde que la libertad se reveló como el peligro más intolerable en La ciudad del sol; sin olvidar que las falanges igualitarias, más demoledoras que reformistas, buscan detener el motor de la historia. Las utopías no evolucionan; son la foto fija de un ideal intocable.

El remotismo insular funciona como una ilusión liberadora. Sin embargo, los buenos navegantes saben que cada isla converge con el mapa que la representa y que ambas cosas se hacen a menudo indivisibles. Es lo que le sucedió a August Gissler, que excavó casi entera la Isla de los Cocos (Costa Rica), al final del siglo XIX, en busca de tesoros. Finalmente, los mapas resultantes de sus desvelos hicieron posible un descubrimiento más útil. El territorio y la cartografía pusieron en marcha la imaginación de Robert Louis Stevenson con un resultado de sobras conocido. Entraron en juego, una isla, dos mapas y tres tesoros, enterrados por marineros que habían doblado el Cabo de Hornos con bandera negra, llevando en su sentina el saqueo de Benito Bonito y de la Iglesia de Lima, que incluía una madonna hecha de oro macizo. El resto lo puso la novela.

Los hechos revelan que el ideal irrealizable de la isla-utópica es en realidad refutable. Cuando Francis Bacon describió la ciudad sabia de Bensalem trataba de abolir el azar y la libertad de mercado. En La nueva Atlántida, los mejores ciudadanos de esta urbe pertenecen a la Casa de Salomón, donde se llevan a cabo experimentos científicos, con el objetivo de conquistar la naturaleza y mejorar así la sociedad. Es decir, en 1626, Bacon halló la fuente del progreso en el desgaste de la naturaleza, un modus operandi que no ha dejado de amenazar nuestra vida sobre el planeta.

Primera página de la segunda edición de la Nueva Atlándida (1628), de Francis Bacon

Primera página de la segunda edición de la Nueva Atlándida (1628), de Francis Bacon

Primera página de la segunda edición de la

Bensalem es una especie de academia platónica con un solo mando y sin la diversidad de los peripatéticos helénicos. La ciudad sabia de Bacon vive la sexualidad como una fiesta a la salud de los mejor dotados; podría añadirse entonces que la eugenesia es un invento de los utopistas, aunque lo mejor es dejarlo en una lamentable revisitación espartana. La nueva Atlántida, La ciudad del sol o Utopía funcionan como las modernas sectas; en ellas, los vínculos biológicos o culturales pierden su importancia en la formación sentimental de los colectivos.

Al compás del salto digital, el ciudadano-isla desborda a los refugios mitificados de las islas del Índico, el Ártico o el Antárquico, cuya vida solo es pacífica en contadas ocasiones. En estos océanos o en mares más cálidos, el ¡tierra a la vista! de los antiguos navegantes nos acerca a regímenes tiránicos muy alejados de la supuesta igualdad de Tomás Moro. Las islas cartografiadas de Emilio Salgari que poblaron nuestra infancia son mundos de miniatura, inspirados o reales, pero diseñados por la ficción. En ello, la lejanía de los consensos democráticos se deja sentir en vulneraciones de derechos humanos a cargo de regímenes despóticos; o sucumben bajo el azul oceánico, cuando sus atolones son convertidos en campos de experimentación de pruebas nucleares.

En los confines ya no quedan jardines del Edén, nos dice Schalansky, la exploradora de Atlas y anaqueles rebosantes de viajeros, como Marco Polo, Aladino, Richard Burton, Ali Bey, Mallory o Pizarro. Nosotros, en nuestra expansión desmesurada, somos los monstruos que nuestros antepasados descubridores trataban de eliminar de los mapas. Sin pisar tierra firme, ni invadir territorios que están a salvo de nuestras miradas, el aislamiento reduce la tensión, afila la sintaxis y devuelve la luz a los ojos inermes. Así se ve en la experiencia off shore de Isabel Coixet, en su película La vida secreta de las palabras. Situando la acción en una plataforma petrolera en medio del mar, Coixet, ganadora del Goya, metaforiza una aventura mental digna del mejor elogio.

Europa, nuestra “transida Roma espiritual” (así la definió Roth en su citada correspondencia con Zweig), está siendo atraída hacia el abismo de los populismos y los nacionalismos. Somos un continente confinado en el que la política monetaria común no puede, por si sola, levantar la recesión económica acarreada por la pandemia. La isla-utopía como salida de escape es infértil. La eclosión de la sociedad sero-dependiente medirá su dominación a partir de la carga vírica de sus ciudades. Bajo la hegemonía de la plutocracia sanguínea –un concepto que firmaría el mismo Piketty– el aislamiento será la trinchera de la felicidad suficiente, aquella que Rousseau reservó a los ciudadanos apegados a ellos mismos y capaces de relativizar el dolor.