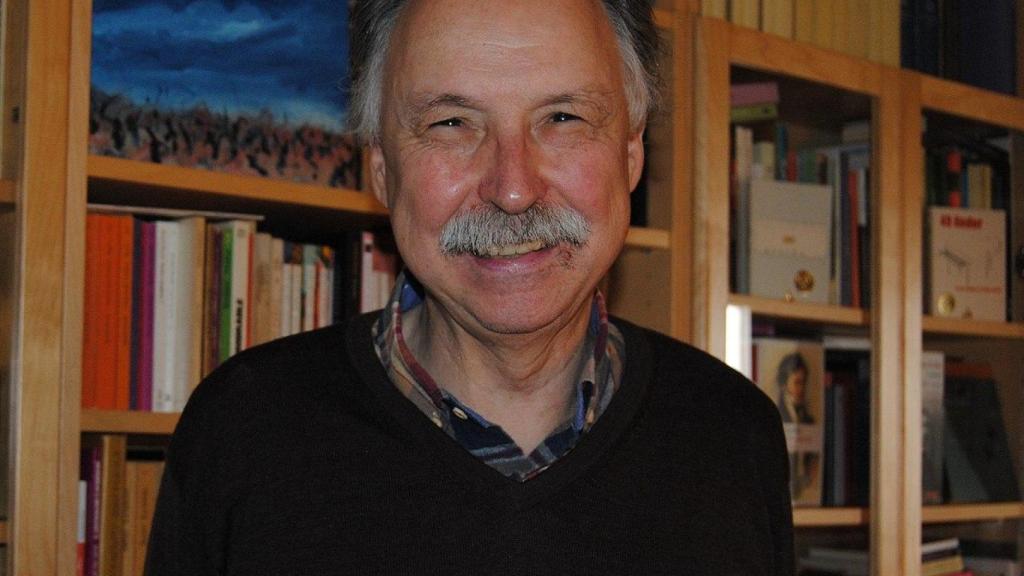

Adan Kovacsics.

Adan Kovacsics, el destino de la palabra

El ensayista y traductor chileno, que ha vertido al español el canon de la literatura alemana y húngara, aborda en su último libro el proceso de degradación moderna de la palabra e indaga sobre el consecuente menoscabo de la dignidad humana

“Un relato es el encaje precioso y preciso de unas piezas. Un encaje para Dios, a quien un óbolo de todo relato pertenece. La información no se escribe para Dios”. Esta tensión entre relato e información vertebra El destino de la palabra (Ediciones del Subsuelo), el nuevo libro de Adan Kovacsics, un híbrido de ensayo, denuncia y ficción que concentra la experiencia de toda una vida dedicada a pensar y trabajar el lenguaje. Kovacsics es conocido principalmente como laureado traductor del alemán y del húngaro, lenguas de las que ha traducido todo un canon centroeuropeo, de Kafka, Kraus y Canetti a Imre Kestész o Béla Hamvas. Menos divulgada ha sido su propia obra como ensayista y narrador, que en este libro alcanza el punto más álgido, la feliz coincidencia de todas sus virtudes como escritor.

De los autores que ha traducido, quizá sean Kraus y Kafka los que mayor influencia han ejercido en su imaginación. La primera parte del libro, 'Un aviso teológico-político', constituye una severa y lúcida indagación en torno a la degradación moderna de la palabra y el consecuente menoscabo para la dignidad humana. De hecho, la serie de reflexiones y aforismos se abre con el recuerdo de una afirmación de George W. Bush con respecto al concepto de “dignidad humana” tal y como se había reflejado en la Convención de Ginebra. Corría el año 2006 y para el presidente de Estados Unidos esa noción era “demasiado imprecisa” para ser entendida y acatada.

El vaciamiento público y político de la palabra dignidad sirve a Kovacsics para hilar una meditación arriesgada y vibrante en torno a la depauperación del lenguaje, en el fondo una continuación del diálogo que lleva manteniendo durante toda su vida con la obra de Karl Kraus, uno de los primeros en denunciar ese mal característico del siglo XX. Gracias a la sustracción del espíritu en la palabra, el lenguaje se reduce a una forma rudimentaria de comunicación, convertido en un instrumento de poder para controlar y distribuir la información. Para Kraus, la irrupción del periodismo en el ámbito del espíritu supuso la difuminación de la palabra hasta el punto de que “ya no puede haber poetas porque el reportero es uno”. Reflexión que aplicada a las redes sociales cobra hoy toda su amarga verdad.

'El destino de la palabra'

Kovacsics teje una indagación de círculos concéntricos en torno a ese problema, oponiéndole a la información la dimensión reveladora de la palabra poética: “Lo que revela el lenguaje es el hecho mismo de revelar. En la revelación está todo el lenguaje”. El mundo ha decidido en cambio ocultar esa dimensión –operación que ya para Heidegger se estaba produciendo en el “más atroz de los silencios”– para dedicarse a la fábrica de noticias, un constante bombardeo de datos y cifras que anestesian la vida pública y reducen la problemática humana a una estadística, el galope de Gish –la metralleta de mentiras– que conforma la retórica de prácticamente todos los dirigentes políticos. “La información es poder, por eso su fruto es la impotencia”.

Entre medio, se aborda una cuestión crucial cuyo peligro no se está advirtiendo lo suficiente. Kovacsics recuerda que Agnès Varda rodó una película sobre la historia de amor entre una mujer de cuarenta años y un chico de catorce, basada en un sueño que tuvo la actriz Jane Birkin. Los medios, comenta, dicen que hoy una película así sería “imposible”. Sin embargo, apunta, “sí son posibles cuando están “basadas en hechos reales” porque “solo a la realidad se le permite una translación a lo imaginario”. Como bien intuye el autor, aquí se evidencia la disminución imaginativa que sufre nuestro tiempo. La apelación a una realidad o veracidad preexistente a la representación es el último anzuelo para mantener en vilo la atención de un consumidor que ya no ve nada real precisamente porque se han simplificado y adulterado todas las formas de expresión y dramatización.

La realidad en Shakespeare, Cervantes, Stendhal o Kafka no es algo previo a sus obras sino justamente el resultado de las mismas, cuya lectura alumbra y revela lo real de una manera que hasta entonces había permanecido oculta e inaprensible. La operación ahora es exactamente la contraria. El estupefaciente del hecho real o de la experiencia propia en el caso de la autoficción sirve para distraer de la realidad, reduciéndola a la serie de estereotipos y ejemplos de conducta –buena y mala– que la sociedad requiere. Por eso, como dice Kovaciscs, “la realidad se disuelve en la representación y la representación en la realidad”.

Captura de pantalla 2025-02-10 a las 10.46.05

Hay también otra cuestión espinosa, relativa al capitalismo. Dice Kovaciscs que “el capitalismo no necesita la palabra, necesita la verborrea, el discurso sin fin, que es la abolición de la palabra”. Cabría matizar que, hoy en día, la idea de capitalismo ya es indisociable de un nihilismo que, como nos demostró el siglo pasado, también se encarnó en el anticapitalismo. La tragedia de la reducción del hombre a una dimensión puramente material y publicitaria es obra en parte de la conflagración ideológica de la que somos herederos y frente a la que no podemos mostrarnos inocentes. El capitalismo ya no es un problema externo susceptible de ser derrotado sino un estado existencial cuya formulación más exacta es hoy nihilismo. La retórica anticapitalista es una manera de seguir escurriendo el bulto y la prueba más fehaciente del triunfo del Nihil. Como bien dice Kovacsics, “la ideología es la mercancía que produce la clase intelectual”.

La segunda parte, 'El lenguaje de la información', es una antología hilarante del aluvión de cifras, encuestas y tópicos que conforman los titulares de la infinita rotativa digital de nuestros días. “Cacao 72 por ciento”, “El 60 por ciento de los españoles se han sentido tristes”, “Tiempo de lectura 2 minutos”, “Somos lo que comemos”, “Lucha por tu pelo” y así hasta el hartazgo. Leído de corrido, ese pan nuestro de cada día produce al mismo tiempo escalofríos, puesto que demuestra hasta qué punto la humanidad se está diluyendo en una masa indiferenciada de datos y cuerpos intercambiables. Los sentimientos, las emociones, los placeres, los dolores, las enfermedades, los nacimientos, los decesos, la naturaleza, los alimentos, todo se reduce a una cuestión estadística y funcional gobernada por la tiranía insomne del algoritmo. Incluso el arte queda escarnecido por la medida del consumo: “Información del artista: Ludwig van Beethoven, 6 663 458 oyentes musicales”. Como dice Kovacsics al final de su recopilación: “Las cifras, igual que los moscardones, aman la muerte”.

En la última parte, en un giro pertinente y brillante, Adan Kovacsics se revuelve contra lo expuesto en las dos primeras secciones y nos ofrece un cuento inquietante, una especie de parábola que, al modo kafkiano, nunca termina de desplegar del todo su sentido, ejemplificando, con esa imposibilidad de significación definitiva, el desahucio espiritual de nuestros días. En algún lugar remoto de algún bosque profundo, un hombre, viudo y padre de un hijo, vive en una choza y medita sobre el tiempo, cuya naturaleza intenta apresar mientras constata su acción ya solo destructora. Recordando una conversación con Margit, su difunta esposa, dice por ejemplo el protagonista:

“Lo más misterioso para el lenguaje es la música, dijo Margit, y lo más misterioso para la música es el lenguaje. Esto sucede porque son parientes que se dan la espalda el uno al otro. Y el hijo dará la espalda al padre, y el padre al hijo, dijo Margit”.

Con una atmósfera que recuerda a las películas del director húngaro Béla Tarr –sobre todo a El caballo de Turín–, el relato avanza sondeando el desierto nietzscheano, trenzando la ominosa figuración con la reflexión deslumbrante: “La santidad es lo único que no tiene nombre”. “Mi aspiración fue en todo momento la inocencia, llegar al final siendo un inocente. Y no lo conseguí”. En el enfrentamiento último entre padre e hijo parece cumplirse definitivamente el destino de la palabra, con una conclusión que es a la vez un desafío contra la información y el inevitable óbolo que todo verdadero relato “preciso y precioso” debe ofrecer a Dios.