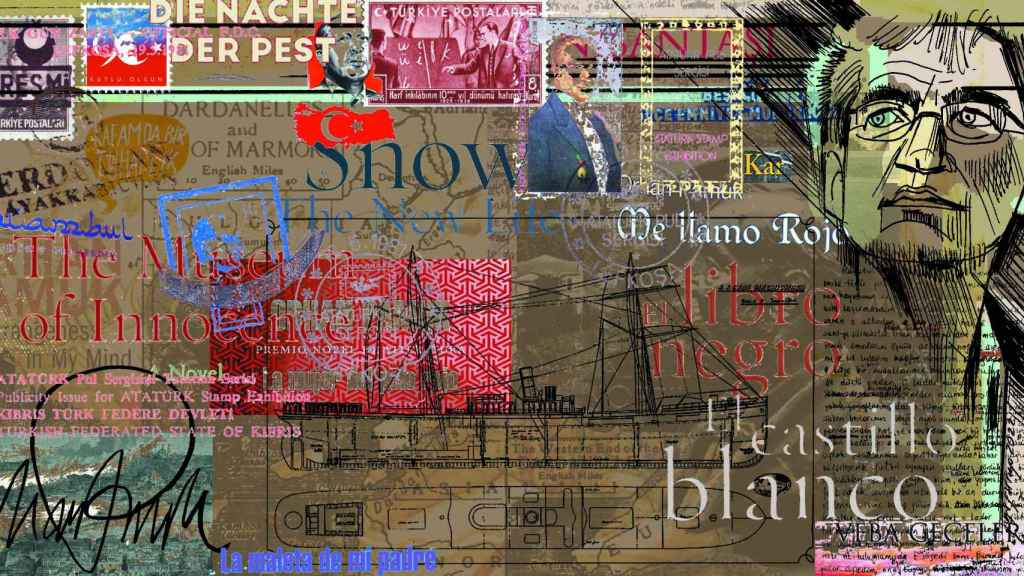

'Homenot' Orhan Pamuk / FARRUQO

Orhan Pamuk, el poder de la devastación

Un viaje cultural por los escenarios sentimentales del Estambul del Premio Nobel, que acaba de publicar 'Las noches de la peste', una novela que indaga en las pandemias y epidemias del pasado

3 mayo, 2022 22:45Hay algo profundamente otomano en el mal como castigo divino. Orhan nació con el miedo a la peste bubónica de la que hablaban los mayores, pero nunca se sintió infeliz en las distintas casas a las que se mudaron sus padres, después de abandonar el Edificio Pamuk, en Estambul. Pese al progresivo empobrecimiento de su familia, mientras vivió los populosos barrios de Nisantasi o Besiktas, el joven escritor mantuvo el optimismo contemplando por encima de las copas de los árboles el estrecho que separa el Mar de Mármara del Mar Negro. A menudo imaginaba viajes en la cubierta de algún vapor de cabotaje pegado a la costa de la Península de Anatolia hasta el estrecho de los Dardanelos, la puerta del Egeo. Un día se dijo: la humanidad funciona como un carrusel; cuando supera una pandemia, inventa problemas nuevos, como la guerra. Fue una conjetura, pero ahora la tiene muy cerca; siente incluso la angustia del precipicio atómico que amenaza al Este de Europa.

El Nobel turco Orhan Pamuk llevaba años escribiendo su última novela, Las noches de la peste (Random House), en la que rememora literariamente la epidemia de 1901, que asoló Creta, la ficticia Minguer de su libro. Inspirándose El diario del año de la peste de su admirado Daniel Defoe, el novelista turco fue sorprendido inopinadamente por el Covid; pensó en Manzoni y en Albert Camus, dos narradores que utilizaron las pandemias como alegoría de los poderes avasalladores del absolutismo. Decidió entonces sumergirse en el Gran Azul, la depresión marina que va desde las Cicladas a las costas de Creta. Antes de empezar su viaje a la isla mítica, sabía que las esporas infecciosas viajan volando; pensó que podrían haber aparecido en Macedonia, la Grecia fría, sumergirse ante Rodas y salir de la espuma nuevamente, como lo hizo Eneas, con el viento a su espalda. Allí, en tierras del risco y de la cabra, de pastos y afilados remontes, se enraizó el mal de la fiebre negra que no se hubiese curado ni con todo el oro de Micenas.

Hablar de nostalgia en Pamuk sería hablar de lo que inunda toda su obra; cada vez que él observa algo, tenemos la sensación de estar viendo los ojos de aquel joven que contempla el Bósforo entre los alminares de la mezquita de Cihangir o sobre las chimeneas ruinosas de las casas de madera que han acabado ardiendo una a una. Su infancia se agolpa en pontones cubiertos de algas pegadas a la pared de la espectral Torre de Leandro; se resume en una eternidad infantil de memorias lóbregas bañadas de alegría. Con 70 años cumplidos, Pamuk es hoy una parte orgánica de su ciudad; lleva su memoria pegada en la piel. No ha insultado a nadie, pero le acusan de haberlo hecho en la figura de Kamal Atatürk, aquel militar afrancesado y laico que inventó la Turquía moderna y al que ahora denigran con disimulo los islamistas, con Erdogan a la cabeza, como símbolo de un poder arbitrario. El nacionalismo islámico siente por Atatürk un respeto engañoso.

Al escritor le piden tres años de prisión por desacato al coronel que, sin haberlo pretendido, elevó por lo visto a categoría la insignificante anécdota teocrática de los poderes actuales. El novelista y Premio Nobel ha convertido la alegoría en política, la palanca de los cambios en la que conviven los deseos y los recuerdos. Con las pinturas de Melling, y las fotografías de Ara Güler, Pamuk reveló hace años una ciudad alejada del pintoresco cuento oriental y contaminada por la mirada del forastero occidental con quien, al mismo tiempo, el autor se identifica para no borrar de su mente la fascinación por los detalles.

El efecto Pamuk empezó después de publicar Me llamo rojo, una novela histórica de trama criminal que obtuvo el aliento de John Updike, en The New Yorker. Aquello marcó el destape hacia la internacionalización del autor turco. En la trama de esta historia, un Sultán ha pedido a los artistas más reputados un gran libro realizado con relieves miniaturistas que ponga de manifiesto las glorias de su reino. Su tarea, dice el sultán, consiste en iluminar su obra de gobierno al estilo europeo. Es la mofa reiterada de Pamuk a las comunidades turcas en las que el cosmopolitismo exigido por los poderosos pierde la chaveta pensando en imitar el boato dominguero de Occidente.

Turquía abandonaba su frondosa conexión con el Asia Menor de las argiles (pipas de agua), el blanco opalino de las telas y el hilo de las lanas blandas de angora. En esta ficción, el sultán cae en su propia trampa porque los artistas aplican un arte figurativo cuyas imágenes ofenden al Islam. Finalmente, todo estalla con la desaparición de uno de los miniaturistas. El posible crimen concentra la tensión social y entran en combustión las fuerzas del mal: el sexo, el poder y la religión como camelo agobiante de los instalados. Tocado de un sentido del humor descomunal, Pamuk nos transmite la sensibilidad oriental desde una atmósfera intelectual muy próxima a la nuestra. Recrea la añoranza de los juegos adolescentes junto al agua; el de los mitos de la navegación desde la orilla, con personajes que en ocasiones se aproximan al Huckleberry Finn de Mark Twain.

Pamuk es el puente entre las dos civilizaciones; nunca lo ha negado. Ama la literatura francesa e inglesa y ha recordado muchas veces a quienes le antecedieron en la labor de vincular Oriente y Occidente, como Gerard de Nerval, impulso sensible e impredecible de la unión entre Francia, Inglaterra y Turquía en contra de Rusia en la guerra de Crimea del ochocientos. El novelista turco sitúa al amigo y confidente de Nerval, el poeta Théophile Gautier, en el mismo bando, como autor de Constantinopla, uno de los mejores libros sobre el Estambul del XIX, junto con el canónico Constantinópoli, del italiano Edmondo de Amicis.

En sus estancias en la ciudad del Bósforo, Gautier inventó durante años una historia para cada madrugada, como Las mil y una noches de la princesa Sherezade, un exceso que Flaubert criticó con dureza, para después perdonarlo ante la exquisitez de sus descripciones sobre la silueta del Cuerno de Oro y el relieve alto de la capital desde el monasterio de los derviches de Gálata, en la actual plaza del Túnel, donde Pamuk de niño tomaba el tranvía con su madre. El escritor evoca las largas caminatas de Gautier y De Amicis entre restos de murallas bizantinas; andanzas por barrios remotos, lejanos y pobres a los que las grietas del tiempo se han ido comiendo hasta extinguirlos. Zonas afectadas por el gran terremoto de 1894, la línea que hoy nos separa de las crónicas de los descubridores: “No hay en el mundo un itinerario más melancólico”.

Grabado donde aparece la procesión del Sultán Süleyman en Constantinopla (1553) / MET

Pamuk se pregunta: ¿Por qué me produce tanto placer oír a otros que Estambul es una ciudad melancólica? ¿Por qué me esfuerzo tanto en explicar que la sensación que me produce mi ciudad es la de amargura? Este hombre que se paseaba por España hace pocos días, con un cuaderno en el que anota sus impresiones y estampa sus dibujos, lleva dentro de sí la mística del silencio, una facultad otomana que sirve para desvelar los misterios de la piedra. Él lo llama “una forma tolstoiana de ver el mundo”, un aspecto que los españoles podríamos comparar con el anhelo de vivir barrocamente, propugnado por el gran actor José Luis Gómez, eterno Segismundo calderoniano. Pamuk ha vivido en las sombras; los salones del imperio fueron su escuela primaria, pero detesta las glorias; se siente atraído por las decadencias y las tristezas. La penumbra para el turco no es una media luz, sino un estado de la mente.

Influido por la literatura occidental, el escritor es consciente de que vive en Oriente Medio y quiere combatir la estupidez partiendo de una mirada femenina. En Me llamo Rojo lo hace a través de su madre y en otros libros, como Nieve o El museo de la inocencia, siembra sus páginas de romanticismo para despedazar desde la compasión la pulsión misógina que él desprecia. Al Pamuk de mirada lánguida y perfil amable siempre le pudo la delicadeza, porque la estética “no llega al corazón si no hay dulzura”.

Él cuenta que de niño temblaba al oír la alta voz del muecín y que contemplaba sin devoción –era hijo de una familia laica– las cúpulas auríferas de Santa Sofía o las mezquitas de Beyazit, Suleimaniye y Sultanahmet. Supo de nubes y hasta de jardines, como los del Cabo de Sarayburnu, aureolados de cipreses, y percibió muy pronto el delicado cielo azul perla que envuelve a su ciudad. Con los años, aprendió a valorar de cerca lo que hay detrás del paisaje teatral de las callejuelas pobres de Estambul, con adoquines cubiertos de mugre, sombreados por la paleta de colores terrosos, desprendidos de las fachadas a causa del salitre y arremolinados en cúmulos de edificios decaídos y árboles agostados. Intuyó las civilizaciones perdidas entre las ruinas asirias, griegas y romanas. Se sintió otomano por su entrega al placer de la devastación.

Pamuk no teme la posible pena de cárcel que pende sobre él. Ha glosado el fin del imperio saludando el nacimiento de sus antiguos fragmentos en forma de nuevas naciones. Es feliz porque sus libros se leen en las escuelas. A menudo, entra en su ciudad por la avenida Kennedy, donde se siente en un bucle rodeado de las antiguas murallas ciclópeas que derribó Mehmet II en 1450 para desterrar al Imperio Romano y fundar sobre la antigua Constantinopla, la Bizancio ortodoxa que rindió culto simultáneo a la cristiandad, el Islam y el judaísmo, los tres monoteísmos semíticos. En la cabeza de Pamuk bullen el Serrallo, el Bazar y Sultahnamet, donde se hallan los principales reclamos, un todo abigarrado en moldes ordenados por oficios, donde conviven sefardíes, armenios, griegos o descendientes de comerciantes genoveses.

Santa Sofía expresa esta fusión; desde sus altos minaretes, la catedral-mezquita-sinagoga mira en la distancia a su hermana veneciana: la basílica de San Marco. Pamuk, cruza sin pensarlo los barrios de Nisantasi y Beyonglu; desciende por la comercial Istikal Caddesi, desde la plaza de Taksim hasta el antiguo barrio de Pera, donde enterró sus recuerdos la colonia extranjera con la misma ligereza con la que Byron atravesaba Lisboa, en enormes caminatas por la Baixa para descansar después en la cercana Sintra, sede de monarcas y príncipes destronados. En Estambul, las calles y plazas de Kurtulus, Feriköy, Cihangir o Tarlabasi, mantienen su luz rodeadas hoy de rascacielos modernos, pero sin contaminarse del acero moderno; lucen el ocre de las tierras raras de la Capadocia, la región árida de las fumarolas, que pisaron las legiones del Gran Alejandro; sostienen el desfondado aliento de los caminantes, como lo sigue haciendo el Raval de Barcelona. Pamuk escribe maravillas sobre el laberinto estambulí de Cukurcuma, no por su pureza, sino por su personalidad partida sobre “un montón de estructuras ruinosas y a medias”, un altar secreto del cosmopolitismo, tal como la entendieron en el pasado las culturas mediterráneas.

El escritor evoca una y otra vez el Egeo, el mismo Mare Nostrum de la Costa Dálmata, el Tirreno de los romanos o la gran ensenada siciliana frente al Vesubio. Son diferentes tonos del mismo mar. En Anatolia, la arqueología mostró que las llanuras turcas se avanzaron casi mil años a la Edad de Bronce declarada en Mesopotamia. El humo de las fundiciones condicionó la vida en el Mar de los dioses y fue el origen de muchas de sus pandemias. Creta, a la que los exploradores ores del mar atribuyen una dolorosa mengua de la realidad, es un deidad de piedra sobre el azul. En la ciudadela eidética de Heraclión, Pamuk sitúa el origen de su pandemia en Las noche de la peste, nacida entre frescos micénicos.

En su genial regresión al origen, Pamuk habla de una Turquía antipática tejida con los hilos del nacionalismo y de otra más amable a partir del hundimiento, otro concepto otomano, como el silencio o el sol y sombra de las plazas públicas. Para cruzar el símbolo y la memoria, Pamuk, a lo largo de su vida, ha recurrido al Viaje a Oriente de Lamartine y al Itinerario de París a Jerusalén de François-René de Chateaubriand, dos joyas que ha unido a los Diarios de Pierre Loti, a su paso por el Bósforo. El buceo literario ha cumplido la función del cemento que vincula al Estambul con olor a camisa recién planchada con la pastelería de madame Rumí, la floristería de la esquina o el sonido de la relojería a la que acudía su padre. La persistencia del detalle es el taller de sus recuerdos; el alma de su creación.