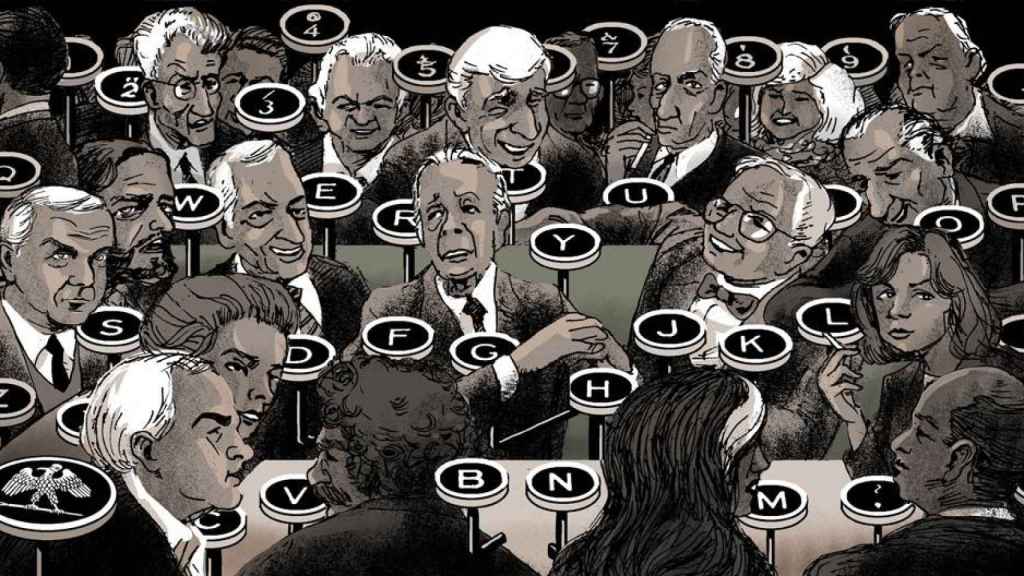

'The Paris Review' /DANIEL ROSELL

Las voces del Parnaso

Acantilado crea una joya editorial con los testimonios sobre la creación literaria de los grandes escritores del último siglo recogidos por la revista ‘The Paris Review’

5 diciembre, 2020 00:10En periodismo acostumbra a decirse que un diario que carece de una voz propia –o al que no le interesa tenerla– publica muchas entrevistas. Es una forma de impostura que permite disimular la incapacidad profesional y, de paso, constatar la cobardía de sus editores, circunstancias que no sólo no son contradictorias sino que, con bastante frecuencia, se convierten en complementarias. Lo mejor para no señalarse en exceso –actitud frecuente en este oficio– es dejar que todo el mundo (léase, los amigos de los dueños) hable en sus páginas y, acto seguido, presumir de una gozosa pluralidad que, de puertas adentro, no se practica jamás.

En algunas raras ocasiones, sin embargo, se produce el fenómeno contrario: determinadas conversaciones con personajes relevantes, sobre todo si se trata de una publicación plebeya, primeriza o no consolidada, ayudan a una cabecera a dotarse indirectamente de una respetabilidad que no podría lograr por una vía alternativa, dada la ausencia de público, tiempo o confianza. El talento en préstamo siempre suma: ayuda a que se perciba el propio y, a la larga, termina configurando un círculo virtuoso en términos editoriales que, si perdura en el tiempo, contribuye a la supervivencia y a esa forma de éxito periodístico que es la influencia.

Éste fue el caso de The Paris Review, una revista literaria norteamericana que comenzó a editarse en la Europa de 1953, cuando la posguerra en blanco y negro todavía no quedaba demasiado lejos y escribir después de Auschwitz, como dejó dicho Theodor Adorno, parecía ser un acto estéril. Tuvo que ser un grupo de transterrados norteamericanos, vencedores de la contienda contra los dos grandes totalitarismos, instalados durante unos años en la bohemia de París después de pasar por las aulas de Harvard y Yale, quienes cometieran la temeridad de fundar una publicación para hablar del arte literario y recabar de primera mano, más allá de la intermediación de índole crítica, el testimonio de autores consagrados junto a otros que, aunque ya habían publicado, no eran todavía lo que después llegaron a ser.

El Parnaso quedaba lejos y, en aquellos tiempos de la Guerra Fría, se había dividido en bandos. En ese contexto cultural –donde, igual que ahora, muchos confundían la literatura con la política– abordar el misterio de la escritura a través de sus fieles ejecutores, sin miedo a la autocensura y con generosidad de espacio –una apuesta que tenía sus costes, porque el papel, al contrario que internet, no es infinito– parecía una tarea estéril. No fue así: The Paris Review ha cumplido siete largas décadas de periodismo cultural, superando los habituales altibajos (económicos) y ganando, número a número, hasta llegar al 235, que es el último publicado este mismo invierno, una trascendencia indudable.

Tarjeta editorial de The Paris Review

Tarjeta editorial de The Paris Review

Tarjeta editorial de

El secreto, por supuesto, está en la selección y en la practica constante de esa jerarquía basada en la excelencia. No entrevistaban a cualquiera, pero cuando se decidían por alguien lo hacían como nadie: charlas extensísimas, meticulosas, preparadas con rigor, enfocadas de forma inteligente y concentradas, más que en libros o en anécdotas, en el arcano de quienes aman la literatura: ¿cómo funciona el mecanismo de la creación? No todos los escritores invitados al ritual desvelan sus secretos, pero su resistencia a hacerlo ya era una forma de aproximarse a ese aspecto, nebuloso, que acompaña el ejercicio profesional de las letras, un acto de voluntad que se practica en la más absoluta soledad, rodeado de un océano de dudas, guiados por la incierta intuición y perdidos en ese espacio donde la genialidad no se muestra, se camufla.

La voluntad de los escritores de The Paris Review era –y sigue siendo– irrumpir en esa intimidad sagrada que es la carpintería de la literatura, el taller de sus grandes artesanos. Lejos de ser una locura, y una vez encontrado el patrocinador necesario para su aventura, la revista norteamericana ha ido construyendo una suerte de canon intelectual y artístico envidiable que, cosa extraña en periodismo, resiste el paso del tiempo igual que las estatuas clásicas: con la pérdida de algún miembro pero, en líneas generales, manteniendo incólume la belleza de la primera mirada.

Ejemplares de 'The Paris Review'

Con este patrimonio editorial, publicado en inglés, la editorial barcelonesa Acantilado, fundada por Jaume Vallcorba, dirigida desde su temprana muerte por Sandra Ollo, ha creado una auténtica joya editorial que recopila por vez primera en español, con traducción de María Belmonte, Javier Calvo, Gonzálo Fernández Gómez y Francisco López Martín, un centenar de estas conversaciones que abarcan un periodo temporal que discurre entre 1953 y 2012. El libro es un monumento: dos tomos, 2.818 páginas en papel biblia, que condensan algunas de las mejores voces de la literatura del último siglo, sobre todo en el ámbito anglosajón.

Casi todo está en estas páginas: desde Ernest Hemingway explicando su famosa teoría del iceberg –la narración que esconde siete partes de sus secretos– a Borges, en un retrato del natural firmado por Ronald Christ en 1967, donde el poeta argentino reflexiona sobre cómo la épica, el género más excelso de la literatura antigua, ha perdurado hasta nuestros días por el procedimiento de cambiar a sus protagonistas, que ancestralmente eran los reyes y los héroes militares y ahora son “los maleantes”.

La conversación con el escritor argentino es deliciosa: su secretaria de la Biblioteca Nacional de Argentina, “la señorita Quinteros”, a quien dicta cartas y poemas, irrumpe constantemente en la conversación. Borges elude las preguntas íntimas –las contesta de forma indirecta– pero no pierde ocasión para reivindicar a sus ancestros familiares, las maravillas expresivas que descubrió en sus incursiones en las lenguas nórdicas primitivas –origen secreto de su asombrosa capacidad de adjetivación– o hacernos reír con su afirmación (por lo demás exacta) de que las películas del Oeste han salvado el espíritu de la epopeya. “En literatura siempre terminan diciéndose las mismas cosas. Lo importante es cómo se dicen”, responde el autor de El Aleph, antes de gastar una broma a su interlocutor: “Como dice Georges Moore, los ingleses siempre piensan que es mejor contar un mal chiste que no contar ninguno”.

Del estilo, ese misterio, se habla mucho en estas entrevistas. Y también de las rutinas de los autores, cada uno con la suya. Del primer asunto versa, por ejemplo, el encuentro de William Faulkner, entonces ya Premio Nobel, con Jean Stein en 1956. “Yo soy un poeta fracasado”, dice el autor de El ruido y la furia, que define al artista como una “criatura controlada por demonios” y resume así la fórmula de los buenos novelistas: “Noventa y nueve por ciento de talento, noventa y nueve por ciento de disciplina y noventa y nueve por ciento de trabajo”.

Vista del interior de un número de The Paris Review

Vista del interior de un número de The Paris Review

Vista del interior de un número de

El escritor norteamericano aparece retratado a través de sus frases: “Entre el whisky y nada, prefiero el whisky”, “el éxito es como una mujer: si te muestras servil, te ignora por completo. Hay que darle la espalda y tal vez sea ella quien se arrastre por ti”, “nada puede perjudicar a un escritor de primera categoría, pero si eres un escritor del montón, de poco te servirá cualquier cosa que intentes porque, si eres mediocre, habrás vendido tu alma por una piscina”. Faulkner dice en esta entrevista que la única forma en la que un escritor puede aprender su oficio es cometiendo errores, eso sí, siempre que tenga estas tres habilidades esenciales: experiencia, capacidad de observación e imaginación.

Truman Capote es un ejemplo opuesto. En su cita con Pati Hall, registrada en 1957 en su casa amarilla de Brooklyn Heights, muestra su naturaleza frívola: “No puedo pensar a menos que esté tumbado. Soy físicamente incapaz de escribir sin creer que me van a pagar. No puedo imaginar nada más alentador que el hecho de que alguien te contrate un libro”. El autor de A sangre fría desmiente el lugar común que vincula la emoción con el arte. A su juicio, escribir es lo contrario: controlar y limitar la emotividad para no incurrir en el pecado –tan común– del patetismo. “Mi método de ficción es el desapego. La emoción me hace perder el control del relato: tengo que agotar la emoción antes de sentir que he logrado una mirada suficientemente clínica como para diseccionarla y proyectarla”. Cabeza fría, actitud firme. “¿Qué es el estilo? Nadie lo sabe y, sin embargo, o lo sabes o no. Tener un estilo, un estilo, suele ser un obstáculo, una fuerza negativa (…) El estilo nunca ha sido el punto fuerte de los escritores estadounidenses”, se explaya.

Edición en inglés de una de las antologías de entrevistas de la revista norteamericana

Edición en inglés de una de las antologías de entrevistas de la revista norteamericana

Edición en inglés de una de las antologías de entrevistas de la revista norteamericana

Sobre las rutinas creativas de los escritores resulta reveladora la entrevista que George Plimpton, uno de los fundadores de la revista, mantiene con Hemingway. Cuba, 1958. El escritor norteamericano está instalado en su casa de San Francisco de Paula, a las afueras de La Habana, “con pantuflas un par de tallas más grandes de lo necesario, sobre una pequeña alfombra muy gastada de piel de kudú, delante de una librería, con una máquina de escribir y un atril a la altura del pecho, escribe de pie”. El retrato describe a un novelista rotundo –“mientras puedas arrancar, no hay ningún problema. La chispa ya llegará”– que necesita una concentración casi mística para escribir –“el teléfono y las visitas son letales para el trabajo”– y que ha elegido la escritura como único destino vital: “Una vez que escribir se ha convertido en tu vicio más irrenunciable y tu mayor placer, sólo la muerte puede ponerle fin (…) Escribir algo de valor permanente es un trabajo a tiempo completo, aunque sólo se dediquen unas horas al día al acto concreto de escribir”.

En su caso, su vocación terminó con un disparo de rifle en un suicidio mítico, posterior a esa forma de autodestrucción que, según él, suponía el ejercicio del periodismo: “Trabajar en un periódico no perjudicará a un joven escritor, y puede ayudarle si sabe salir de allí a tiempo (…) Escribir no es una forma de autodestrucción, pero el periodismo, cuando se alcanza un punto determinado, puede suponer una autodestrucción diaria para un escritor literario serio”. Hemingway, que confiesa que todos los años lee King Lear, de Shakespeare, se resiste como un león a mostrar sus secretos –“cuanto mejor es un escritor menos habla de lo que ha escrito. Joyce era un grandísimo escritor y sólo explicaba lo que estaba haciendo a los necios. Los escritores que respetaba se suponía que eran capaces de entender lo que hacía sólo con leerlo”– pero, tras la insistencia del entrevistador, confiesa: “Cada vez está uno más solo porque es así como se debe trabajar (…) el don más esencial de un escritor es llevar integrado un detector de gilipolleces a toda prueba. Ése es el radar del escritor”.

Cada una de las entrevistas de The Paris Review, todas diferentes, todas perdurables, persiguen descifrar el misterio de lo literario. “¿Cuál es la función de la literatura?”, le pregunta Plimpton al autor de El viejo y el mar. “¿Para qué devanarse los sesos con eso. Uno inventa algo a partir de cosas que han pasado y cosas que existen, empleando como materia prima todo lo que sabe, y el resultado no es una representación, sino algo completamente nuevo, más auténtico que cualquier cosa real o viva”. Un antecedente de la famosa frase de Vargas Llosa: “la literatura es la verdad de las mentiras”. La vida impulsada por la indestructible fuerza de un artefacto retórico perfecto. Eso son también estas prodigiosas entrevistas, donde el instante se fija para siempre, venciendo la condición pasajera, plenamente mortal, del periodismo, creando desde la fugacidad escenas memorables.

Cada una de las entrevistas de The Paris Review, todas diferentes, todas perdurables, persiguen descifrar el misterio de lo literario. “¿Cuál es la función de la literatura?”, le pregunta Plimpton al autor de El viejo y el mar. “¿Para qué devanarse los sesos con eso. Uno inventa algo a partir de cosas que han pasado y cosas que existen, empleando como materia prima todo lo que sabe, y el resultado no es una representación, sino algo completamente nuevo, más auténtico que cualquier cosa real o viva”. Un antecedente de la famosa frase de Vargas Llosa: “la literatura es la verdad de las mentiras”. La vida impulsada por la indestructible fuerza de un artefacto retórico perfecto. Eso son también estas prodigiosas entrevistas, donde el instante se fija para siempre, venciendo la condición pasajera, plenamente mortal, del periodismo, creando desde la fugacidad escenas memorables.

Cada una de las entrevistas de

Otro ejemplo: Donald Hall se cita en 1959 con T.S.Eliot en Nueva York. El escritor norteamericano desvela al periodista de The Paris Review que vendió el manuscrito de The Waste Land a John Quinn, explica cómo Ezra Pound suprimió pasajes íntegros de su poema mayor para que su voz poética emergiera sobre la herencia expresiva recibida. También reflexiona sobre su relación con la tradición literaria: “Después de un periodo de alejamiento de las formas tradicionales, viene un periodo de curiosidad y experimentación con esas formas tradicionales que puede producir grandes obras si lo que se crea a partir de ellas supone alguna novedad, es decir, si no se trata de regresar a esas formas sin más, sino de adaptar una forma antigua que lleva tiempo sin usarse y hacer algo nuevo”. La historia de la literatura como provocación, por decirlo a la manera de Jauss, resumida en cinco líneas.

El grado máximo de condensación, encerrado dentro de una conversación con apariencia de naturalidad, es lo que ha hecho que estas piezas periodísticas resistan, indemnes, al cáncer del tiempo. Un milagro que sólo es posible gracias al trabajo (invisible) de la edición, el rasgo que identifica a las buenas revistas literarias y de pensamiento, aquellas que han alcanzado la inmortalidad editorial, un mérito no muy distinto al del arte, según Faulkner: “El objetivo de todo artista es detener el movimiento por medios artificiales –que es otra forma de detener la vida– y fijarlo de tal manera que cien años después, cuando un extraño mire su obra, ésta se ponga otra vez en movimiento, pues es una porción de vida”. Esto mismo son las entrevistas de The Paris Review. Esto encontrarán en la edición de Acantilado: algunos momentos estelares del mejor periodismo cultural.

El grado máximo de condensación, encerrado dentro de una conversación con apariencia de naturalidad, es lo que ha hecho que estas piezas periodísticas resistan, indemnes, al cáncer del tiempo. Un milagro que sólo es posible gracias al trabajo (invisible) de la edición, el rasgo que identifica a las buenas revistas literarias y de pensamiento, aquellas que han alcanzado la inmortalidad editorial, un mérito no muy distinto al del arte, según Faulkner: “El objetivo de todo artista es detener el movimiento por medios artificiales –que es otra forma de detener la vida– y fijarlo de tal manera que cien años después, cuando un extraño mire su obra, ésta se ponga otra vez en movimiento, pues es una porción de vida”. Esto mismo son las entrevistas de The Paris Review. Esto encontrarán en la edición de Acantilado: algunos momentos estelares del mejor periodismo cultural.

El grado máximo de