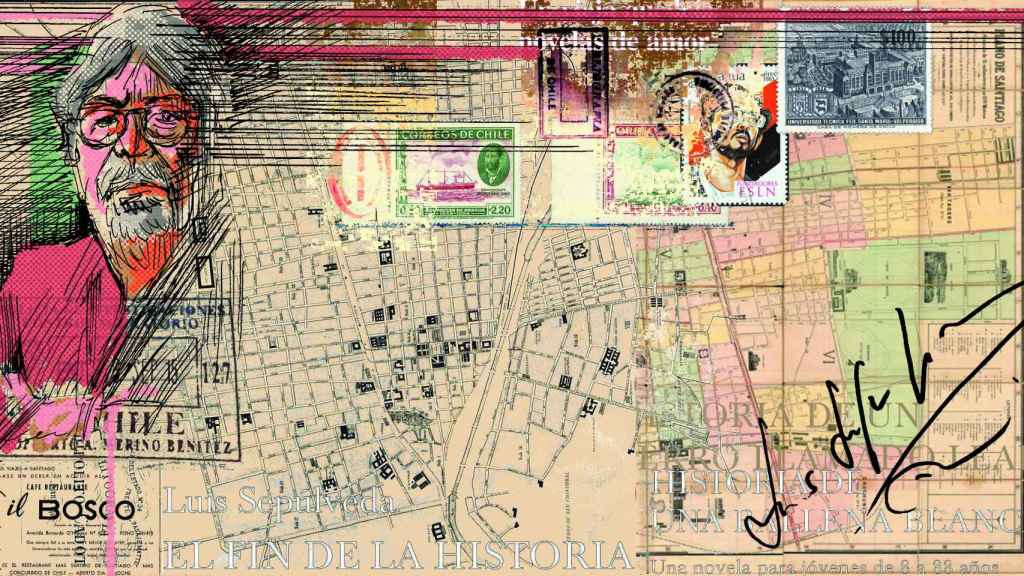

'Homenot' Luis Sepúlveda / FARRUQO

Sepúlveda, viaje a la espesura

En la trayectoria del escritor chileno, poseedor de un timbre moral específico, se cruzan dos caminos aparentemente opuestos pero concomitantes: el desengaño y el vitalismo

17 abril, 2020 00:10Cuando el cantante Víctor Jara glosaba, solemne y musicalmente, la memoria Luis Emilio Recabarren, a Luis Sepúlveda se le caían las lágrimas; y aunque fuese a menor escala, el escritor chileno revivía algo parecido en Barcelona, cada vez que la voz de Raimon entonaba el recuerdo de López Raimundo, mítico dirigente antifranquista. Luis Sepúlveda falleció ayer a los 70 años, en el Hospital Universitario Central de Asturias de Oviedo, víctima de coronavirus. Este narrador tocado por la fortuna y traducido a muchos idiomas, tenía un timbre moral muy específico. Su trayectoria cruza dos caminos aparentemente opuestos, pero concomitantes: desengaño y vitalismo.

Autor de más de una veintena de novelas, libros de viaje, guiones de cine y ensayos, Sepúlveda abandonó Chile en 1977 tras ser represaliado por la dictadura de Augusto Pinochet. Unos años antes, en 1973, a solo dos semanas del golpe militar que acabó con el gobierno de Salvador Allende, mientras Chile se volcaba en el entierro de Pablo Neruda, Sepúlveda pagaba el precio de su amistad con el presidente socialista. Apenas tuvo tiempo de saber que la casa del premio Nobel, la Chascona, situada en el cerro de San Cristóbal de Santiago, había sido asaltada y saqueada el día del sepelio del poeta, como cuenta Matilde Urrutia en sus memorias.

Con el país patas arriba, Sepúlveda, fue perseguido por el nuevo régimen al tiempo que trataba de liberarse del monopolio ejercido sobre la izquierda por el viejo Partido Comunista. Santiago de Chile dejó de ser por unos años un cruce de caminos frondosos. Bajo el peso de los fusiles y las estrellas, los caminantes peripatéticos apenas se detenían ya en los célebres abrevaderos nocturnos de la capital, como el Café Bosco o el sórdido Iris. Sepúlveda se fue para no volver, sabiendo que el regreso solo revisita el pasado; pero nunca lo descarta.

Hace tres años, presentó en España su novela El fin de la historia (Tusquets), donde su personaje-ego, Juan Belmonte, explica que Leon Trotsky le perdonó la vida al cosaco Piotr Krasnow, lo que resultó desencadenante para que su nieto, Miguel Krassnoff ,llegara a Chile y se convirtiera en uno de los más brutales torturadores; así consta en una dulce revisión del efecto mariposa, reproducida por Fernando García en La Vanguardia. El recuerdo de los mejores años del escritor abre y cierra una círculo, con entregas como Patagonia Express, Nombre de torero o Mundo del fin del mundo. Para entonces era ya era el escritor latinoamericano más leído en Europa, con millones de ejemplares en todos los idiomas; un éxito literario al que vino a sumarse su carismática personalidad y su buen humor, que hacía que todos sus lectores quisieran “no solo leerlo, sino tenerlo de invitado para cenar en su casa, cada día de su vida”, escribe el colombiano Santiago Gamboa, escritor, filólogo y periodista.

En aquellos convulsos setenta, salir de Santiago, doblar el Cabo de Hornos y atravesar el estuario de la Plata, rozando Asunción, Montevideo o Puerto Madero (Buenos Aires), significaba salir del fuego (Pinochet) para caer en las brasas (Stroessner o Videla). Así, en aquel clima de sospecha y prepotencia, empezaron los viajes de Sepúlveda. Se declaraba rojo de nacimiento y dirigió sus pasos al dictado del corazón: a la Centroamérica sandinista, al Brasil de Chico Méndez o a México, donde se cocía la aventura de Marcos más adentro de San Cristóbal de las Casas, en los casi invisibles cenotes de Chiapas. Buscó la entraña verde del subcontinente, el corazón del indio, hasta el confín de El Idilio, la comunidad amazónica de los Shuar (pueblo grande) en la que Antonio José Bolívar Proaño aprendió a conocer la selva y sus leyes, a respetar a los animales y a cazar el temible tigrillo, el cunaguaro de color ocre oscuro, con rosetas negruzcas en el dorso.

Allí, Sepúlveda inventó a Proaño, protagonista de Un viejo que leía novelas de amor, (Tusquets), premio Tigre Juan y obra central del escritor chileno. En la novela, Proaño se hace lector atento, gracias a que el dentista, Rubicundo Loachamain, (el nombre, de tan latino, se las trae) le proporciona libros para soportar el efecto de las noches del trópico sobre su piel y sus desgastados ojos de viejo prematuro. Los límites de aquel viaje iniciático fueron fruto de la difusión de una obra redonda. Desde el momento de ser concebida, siguió un trayecto: de la acción al plato, cocinada y servido; justo al revés de lo que les sucede a los aventureros sedentarios, como Maqroll, aquel gaviero de Álvaro Mutis, inventor genial de un soñador que tiró más bien de mapas, bajo la dulce brisa del Caribe, en Barranquilla o en Cartagena de Indias.

El éxito de Sepúlveda empezó realmente en Francia, cuando Editions Métailie, decidió apostar por la novela de un chileno desconocido que había ganado en España el premio Tigre Juan, en 1988, pero que se editó sin ruido en 1990. Desde el primer momento, Francia dictó sentencia; el mercado de los títulos bonitos –ahí tienen a Patrick Modiano– engarzó dintel y puerta; si el título del chileno molaba, el contenido lo hacía más. Al cabo de unos meses, el editor italiano Luigi Brioschi lo publicó en el sello Guanda y de inmediato Tusquets lo elevó a los cielos. En Portugal, Sepúlveda lo petó. El siglo XX se cerraba con una inflación de papel latino, sin contar todavía con la que tenemos ahora.

Pese a que su obra parecía ser un fresco primitivista, la espesura no pudo con Sepúlveda. Con un estilo conciso, derrotó a la grandilocuencia de los Orinocos y los dictadores supremos del boom. Fue del rojo al verde; y se desencantó del rojo sin romper con el negro. Había trabajado en uno de los barcos de Greenpeace en los años ochenta y maduró lentamente la digestión escrita hasta publicar en 2019 Historia de una ballena blanca. Dedicó otra de sus novelas, Historia de un perro llamado Leal, al pueblo mapuche, que conoció a fondo gracias a uno de sus abuelos, que era indígena. Algunas de sus obras fueron adaptadas al cine, donde el escritor oficiaba de guionista y maestro de ceremonias, sin imponer jamás nada. El ejemplo más vivo es Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, dirigida por el italiano Enzo D’Alò. En esta narración, una pequeña gaviota del puerto de Hamburgo descubre que no es un gato y cree que los demás felinos del puerto la menosprecian por no ser como ellos. Pero el gato jefe, el que más adelante le enseñará a volar, le dice: “Es exactamente al revés: es por ser diferente a nosotros que te queremos tanto”.