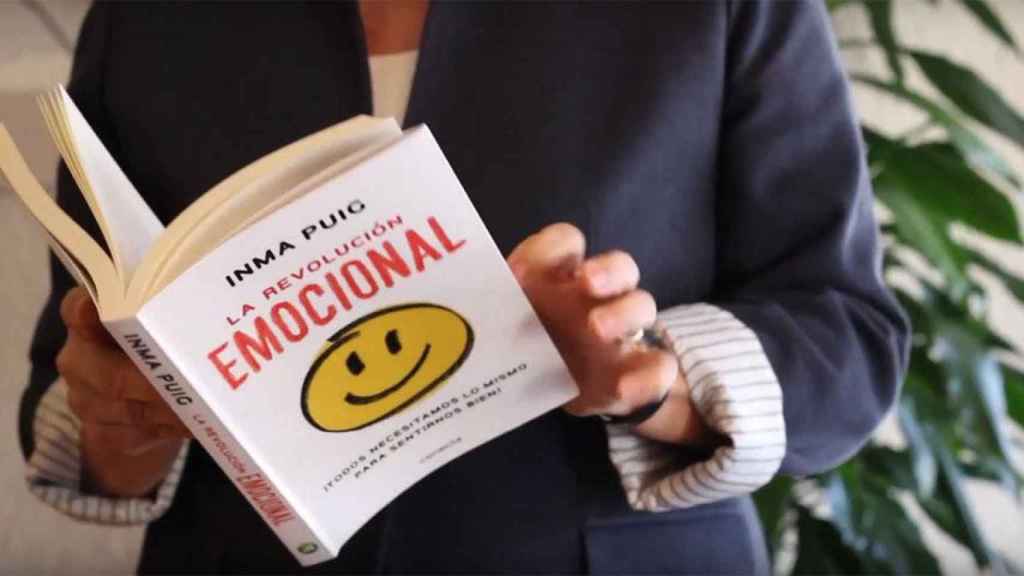

Inma Puig, leyendo su libro 'La revolución emocional' / YOUTUBE

Gracias, hermana Marina

El libro 'La revolución emocional', un ensayo de la psicóloga Inma Puig sobre la necesidad de cuidar cada uno de sí mismo y de los demás, contiene historias sorprendentes

20 octubre, 2019 00:00El jueves pasado asistí a la presentación de un libro, sin haberlo leído, sin conocer a la autora y sin que me interese especialmente el género. Pero fue memorable.

El libro era La revolución emocional, un ensayo de la psicóloga Inma Puig sobre la necesidad de cuidar cada uno de sí mismo y de los demás; sobre la generosidad, que suele verse recompensada; y sobre el anhelo universal de reconocimiento que es una característica sustancial y compartida por todos los seres humanos.

Si asistí fue atraído por los presentadores. Uno era Olga Viza. De esta magnífica periodista solo diré que comprendo muy bien al inmigrante ilegal que se bajó de la patera y nada más poner pie en tierra, acercando el rostro a la cámara de Antena 3, exclamó: “¡Olga Viza, ya estoy aquí!”. El otro presentador era Michael Robinson, dueño de una peculiar elegancia y bonhomía, además de un acento irresistiblemente simpático.

Digo que el acto fue memorable porque por su fluidez más parecía una obra de teatro que se hubiera ensayado cien veces, o un vals dialéctico, seguramente gracias a la química entre Viza, Robinson y Puig. Se pasaban la palabra como jugando, contaban historias emocionantes, el público se lo pasaba francamente bien, aplaudía.

Inma Puig fue la primera psicóloga del FC Barcelona (2003-2018), y lo es actualmente del Celler de Can Roca, de jugadores de tenis de élite y de otros colectivos y personalidades; su libro está salpicado de anécdotas del mundo del fútbol (aunque sus protagonistas, por prurito deontológico, quedan protegidos por el anonimato). Todo esto es obviamente muy atractivo y “La revolución…”, editado por Joan Riambau para Random House, va ya por su tercera edición.

Entre esas anécdotas, la autora contó la siguiente: un entrenador estaba preocupado por un jugador que no respondía bien en el campo, que estaba ensimismado y parecía estar muy bajo de moral; el entrenador no sabía qué le pasaba, y como no quería preguntárselo él mismo, porque no le parecía apropiado que el “míster” se meta en la vida privada de sus jugadores, y además, para empezar, no sabía qué decirle, cómo abordarle, le pidió a Puig que hablase con él. Ésta insistió en por una cuestión de autoridad quien debía hablar con el chico e interesarse por lo que le pasaba era el míster, pero si éste no sabía qué preguntas hacerle, ella se las diría.

Siguiendo pues los consejos de Puig, el míster aborda al jugador y le pregunta:

--Oye, Fulanito, ¿de qué color llevas hoy los calcetines?

Asombrosamente el otro responde:

--Mi mujer no se adapta a Barcelona.

Misterio resuelto. De ahí derivó Puig una meditación sobre la necesidad de preguntar, de manifestar interés personal y concreto hacia el prójimo; preguntar, para corregir los propios presupuestos erróneos y para romper el aislamiento del otro.

No sé si fue a propósito de esto, o de otro tema que surgió durante el diálogo, cuando Robinson explicó cómo, a los 19 años, siendo calificado como el jugador más importante de la liga inglesa –no sé si formaba en el Manchester, en el Brighton o en el Liverpool--, y sintiéndose demasiado presionado por su padre, por su responsabilidad, por la prensa y harto de todo en general, un buen día, a la salida del partido, sin un plan previo, se fue al aeropuerto; vio que salía un vuelo a Nueva York; no sabiendo cuando volvería, ni si volvería, compró un billete solo de ida y se fue sin equipaje, aunque con el valioso salvoconducto de su tarjeta de crédito.

Por cierto, que hay una canción de Cat Stevens que habla de una experiencia parecida. El estribillo decía: “¡Lo hiciste a tiempo, chico, lo hiciste a tiempo!” Pero no recuerdo cómo se titulaba. Le preguntaré a Ramón de España.

En los vuelos solo de ida se podía viajar solo en clase preferente. Iba el joven Robinson encantado en la cómoda butaca, atendido por solícitas azafatas sirviéndole champagne… Llegó a Nueva York con cierta euforia.

--Le dije al taxista: lléveme al mejor hotel de Manhattan. Me llevó al Plaza, pero estaba lleno, y tuve que conformarme con el…

(No le pude oír bien. ¿El Waldorf Astoria?)

--… Allí, al día siguiente, me hice traer a mi cuarto la prensa británica y pude leer la noticia de mi desaparición misteriosa, sobre mi secuestro y probable muerte. ¡Qué sensación más rara!…

Al cabo de unos días regresó, pero como la presión no remitía, no tardó mucho en volver a fugarse.

--Pero esta vez avisé a mis padres, para que no sufrieran. “No me he muerto, solo lo he plantado todo y me he ido a Nueva York”.

Etc… El público salivaba de puro placer.

Luego Inma Puig contó un gol decisivo que Waldo –jugador que militó en el Real Madrid, el Osasuna, el Espanyol— celebró en el córner levantándose la camiseta, debajo de la cual llevaba otra, en la que unas grandes letras decían: “GRACIAS HERMANA MARINA”

--Me intrigó aquel escrito –dijo la psicóloga-- , busqué a Waldo y me explicó que… pero mejor que lo explique él mismo. Porque está aquí. Señoras y señores, con ustedes, Waldo.

Esta Inma Puig tiene un sentido del tempo y del espectáculo depuradísimo. Efectivamente, de entre el asombrado público se levantó el jugador y subió al estrado para contar su historia. Le encanta contarla, por pura gratitud.

Natural de cabo Verde, Waldo era un niño sin padres internado en una casa de acogida de Cáritas en el paseo del general Martínez Campos, en Madrid. Había una monja, la hermana Marina, hincha del Real Madrid, que era de una bondad y abnegación sublimes. Estimulaba a sus pupilos a jugar al fútbol, organizaba equipos, y los fines de semana en vez de descansar los llevaba, un equipo detrás de otro, a jugar partidos contra otros colegios en otros barrios. Los domingos, cuando había partido televisado, sobre todo si jugaba el Real Madrid, transgrediendo las normas invitaba a los más aficionados a verlo en su cuarto con ella.

La hermana Marina fue para Waldo un ángel de la guarda, y el fútbol una válvula de escape de su soledad. En uno de esos partidos lo vio jugar Vicente del Bosque y lo fichó para los juveniles del Real.

De ahí que Waldo celebrase su gol con esa frase: Gracias, hermana Marina.

Por si no era ya bastante emocionante la historia –que me recordó el cuento “El Malentendido” de Eduardo Mendoza, donde el preso Antonín Cabrales se redime y convierte en escritor famoso gracias a las enseñanzas de una maestra en un taller literario que imparte en la cárcel y a la que guarda eterna gratitud– Inma Puig se puso a buscar a la hermana Marina. La encontró jubilada en un convento, y cuando le habló del salvífico efecto de sus cuidados para con Waldo, los partidos a los que le llevó, los que vio con él, todo su apoyo y su ayuda, ella encogiéndose de hombros respondió:

--Yo solo le di cariño.

Como diría el difunto Carlos Pérez de Rozas: ¡Grande, grande, grande!

¡Todo grande!