La cultura low-cost y la inteligencia basura

La cultura low-cost y la inteligencia basura

La tecnología permite fabricar productos low-cost a gran escala y ahorrar costes. Primero tuvimos comida basura; después, ropa basura. A medida que la globalización avanzó aparecieron las fake news y la educación basura. Ahora, la inteligencia basura

22 agosto, 2024 14:07La literatura no va de léxico, ni de gramáticas (lenguas), ni tan solo de ortografías. La literatura va de silencios. El léxico, las gramáticas, las ortografías son, en todo caso, las herramientas de trabajo con que se logra perfilar estos silencios, los instrumentos que hay que saber templar. Tener un piano, o saber cómo darle a las teclas, no es suficiente para ser un pianista; como tampoco se puede considerar violinista la persona que se las compone para arpegiar un violín. Pregúntenle, si no, cuántas horas se ha pasado para aprender solo a sostener el arco y a atinar con el gesto justo para arrancarle una simple nota afinada, a lo que probablemente añada que solo con eso no alcanza para ser violinista. Desde luego que se puede aprender alguna pequeña melodía de memoria con un poco de entusiasmo, pero incluso ahí será necesaria una cierta intuición de la mecánica del silencio, eso tampoco nos hará intérpretes. No digamos crear silencio, lo que se dice componer. Dilatarlo o contraerlo según le siga un tono más agudo o más grave, el silencio depende del tipo de sonidos con los que se encauce. La literatura, como la música o cualquier arte en general, la literatura está para proyectar las sombras de una realidad que nos resulta inefable porque se oculta en la luz de todos los días.

Pensemos por un momento en la clásica escena terrorífica de película de ciencia-ficción. Suele ser aquella en que el protagonista de turno, enzarzado en silencio en alguna tarea, de repente, se ve interpelado por la máquina, una estrategia que también se usa en lo paranormal. Sin decir nada, sin expresar nada, la máquina que todo lo controla, fabricada para obedecer sus órdenes, ha ido más allá y ha entendido su silencio, la máquina ha intuido. Y como lo que nos aterra en la ficción suele ser la esperanza oculta a la luz del día, lo que nos aterra y lo que esperamos es que alguien comprenda nuestros silencios, que nos comprenda al fin, y es precisamente cuando algo así sucede que decidimos que nos hallamos ante alguien inteligente, descubrimos la inteligencia, lo que puede causar horror o felicidad. Lo que quiero decir es que la inteligencia no va de acumular y ejecutar datos, sino de la capacidad de intuir: es la habilidad de entender el silencio. Lo que nos hace seres racionales no es el cálculo, ni tan solo nuestras herramientas de predicción, sino la capacidad de tomar decisiones solo porque nos olemos algo. Si nos parásemos a contemplar cuántas veces al día tomamos decisiones a partir de una simple, vaga intuición nos marearíamos del vértigo.

La IA resulta maravillosa a la hora de almacenar datos y combinarlos, quién lo duda, claro que depende de que los datos sean correctos. Pero bueno, si los datos cuadran puede ofrecer algo que, finalmente, también saben hacer los humanos solo que en menos tiempo. Cuando se enfrenta al silencio sin que nadie le dé una orden, sin finalidad ni objetivo previamente programado, la máquina queda en pausa. Una pausa no es el silencio, no tiene nada que ver. Una pausa es código. Se asocia a una expresión en cuanto dispone de función asignada y significado adquirido en el conjunto de las normas de puntuación. Cabe asumir que a partir de parámetros como ausencia y presencia, unos y ceros, según sistema binario. La pausa es suceptible de adquirir múltiples significados pero el silencio, no. El silencio es el significado: forma pura.

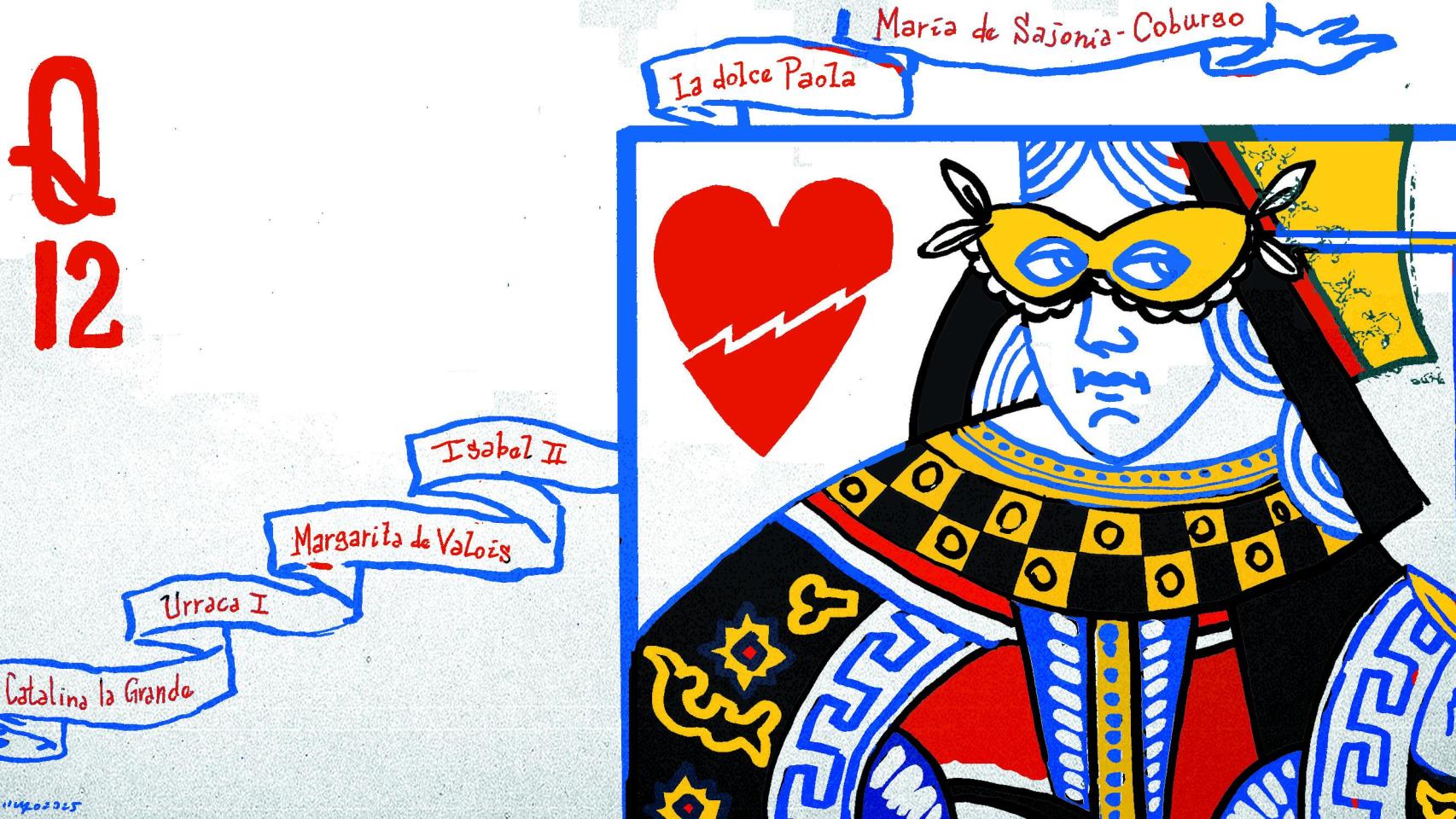

Cualquiera puede hacer la prueba con un lector de IA. Al no tener intuición del silencio, no puede adaptarse a diferentes ritmos. Su ritmo es uno y prefabricado, torpe. Como el de alguien poco ejercitado en el acto de leer quien, además, cuenta con una educación básica insuficiente. La IA no detecta la variación en el ritmo. Lee por igual una novela de García Márquez como el informe anual de ventas de una multinacional o el último pedido de congelados del súper de abajo en la esquina, con lo que puede acabar por corregir una obra de García Márquez según el ritmo de la lista de supermercado de Cicerón. En definitiva, la IA es una herramienta hecha para el mundo de la producción, para un mundo-fábrica de obedientes obreros consumistas a la Henry Ford: producción en masa para un consumo en masa. La IA es una herramienta para fabricar productos low-cost, de baja calidad a gran escala. Permite recortar costes en la cadena de producción, prescindir de mano de obra o reducir sueldo a la cualificada, a menudo, no porque la IA permita reducir el número de horas de trabajo, sino porque su implantación prohíbe decir que su uso, en realidad, no reduce las horas de trabajo, que es para lo que, en primer lugar, se inventó: abaratar el tiempo. Al principio, teníamos comida basura y ropa basura. Con el tiempo, a medida que la globalización iba desarrollándose, mientras la producción iba inmaterializándose, apareció la información basura (fake news). Luego, la educación basura y, finalmente, la inteligencia basura.

Un androide

A decir verdad, lo que más llama la atención es por qué se le llama inteligencia. Lo más seguro es que obedezca a una estrategia de marketing. A la hora de vender, hay que saber que los silencios son fundamentales. ¡Qué sería de la publicidad sin el arte ni la literatura! Creo que Aristóteles fue el primero en decir que aprendemos a partir de contrarios, que sabemos lo que es el dolor porque conocemos el placer, o la alegría porque se ha experimentado la tristeza, etcétera. También creo que hay algo de aquel famoso experimento psicológico de finales de los ochenta sobre el pensamiento irónico que instaba a no pensar en un elefante rosa para que, automáticamente, el elefante rosa surgiera en la mente como por mefistofélico encanto. Por ahí va la cosa.

Cuando pensamos en Inteligencia artificial no puede evitarse pensar que, entonces, debe haber por fuerza una Inteligencia natural. Algo que resulta tremendamente halagador, toda vez que nos orienta hacia una forma determinada de pensar sin apenas darnos cuenta. Permitan que repita la frase: por fuerza hay una inteligencia natural. Una vez más: por fuerza, hay una (inteligencia natural). Ahí creo que lo han visto. Inteligencia natural a la que se supone debemos una obediencia ciega, porque es la de todos, la nuestra, la única que se opone a la otra, a la inteligencia artificial hecha a nuestra imagen y semejanza, cómo no, fabricada a medida del consumidor cuando nada más lejos de la realidad.

Y así, mientras nos enfrascamos en lo que sucede al otro lado de la pantalla nos olvidamos de lo que está pasando a nuestra espalda, es decir, de la redefinición de nuestra realidad socioeconómica, lo que sucede a un lado y al otro de nuestro ordenador. Por ejemplo, lo importante es preocuparse del peligro que podría suponer que un día la Inteligencia artificial decida pasarse al integrismo y acabar con la Humanidad (lo natural) con lo que no nos percatamos de que tal mentalidad integrista, el fundamentalismo, está, de hecho, mirando sonriente por encima de nuestro hombro hacia la misma pantalla que nosotros. En cuanto al resto, tal vez no sea necesario recordar que toda estrategia publicitaria funciona por disonancia cognitiva. Es decir, que antes de vender un producto, es preciso crear la necesidad de comprarlo emitiendo mensajes subliminales del tipo “tú vida será terriblemente miserable si no compras este producto” o “sé el primero” o “no seas el último” que, para el caso, da lo mismo. Un producto que, como siempre, promete lo mismo que ha prometido todo imperio a lo largo de la historia: paz y felicidad hasta convencernos de que, efectivamente, es lo mejor que nos podría haber pasado, fabricado a la medida de nuestras necesidades.

En esta reorganización social y económica, las nuevas fábricas se están dedicando a los productos inmateriales, entre ellas, las fabricantes de IA. Y, como es habitual en las sociedades de consumo, sus hábitos estratifican la sociedad, de una forma que se ha ido radicalizando. Se observan dos grandes grupos: orgánicos o industriales. Entre los orgánicos, se hallan los productos de calidad que, todo lo contrario, se elaboran con herramientas anteriores a la era cibernética (como en el caso de la comida orgánica, producida con métodos anteriores a la revolución verde) y es por ello que su precio es elevado. Esto ha supuesto la redefinición también de lo que es lujo. Cuando la comida puede ser un lujo simplemente porque no desarrolla enfermedades, estamos asistiendo a la devaluación de la salud como derecho. Y en cuanto a todo lo demás, lo mismo. El lujo es de factura artesanal ya sea producto material o inmaterial (el pensamiento). Pensado y trabajado por un humano que se pasó horas aprendiendo a dar forma a su intuición, a atinar con una frase sobre la que valga la pena debatir algo, formar algo parecido a un silencio que los que escuchen sabrán entender, para que cada cual aporte una nueva y diferente interpretación de su significado, para la libertad de expresión.

El resto, la mayoría de la población, se habrá acostumbrado a consumir productos industriales. También productos inmateriales, intelectuales low-cost, con coste cero de mano de obra, fragmentarios y de tercera o cuarta mano, sin garantía de calidad, ni trazabilidad alguna. Asistiremos a la devaluación de la cultura y la libertad como derecho. Tanto vendes, tanto vales y, acto seguido, el derecho a la vida caerá también en el mercado de valores espirituales. Las personas de vida low-cost accederán a algo más parecido a la información que al conocimiento, de naturaleza programática. Es curioso cómo ya existe una cierta tendencia a confundir las Humanidades con la información cuando, en realidad, la información ha devenido la mercancía por excelencia en la era de la globalización, porque es producida y distribuida a la vez en el ciberespacio, mientras que las Humanidades no pueden producirse en red. Pueden distribuirse en el ciberespacio una vez se procesa como información, cuando la IA la segmenta. Pero su producción jamás podrá realizarse directamente en red. En Humanidades, el laboratorio, la sala de máquinas, es el mundo, las personas y sus recuerdos, junto con los documentos a veces olvidados en archivos, y ni qué decir de la lectura de cientos de libros sobre los que hay que reflexionar, porque raras veces las cosas cuadran.

Los que nos dedicamos a la Humanidades somos el violinista que interpreta los silencios, ese que se pasó años aprendiendo a sostener un arco y a arrancar notas afinadas de las almas como si tal cosa. Nuestro trabajo es el negativo de cualquier tipo de producto elaborado por la IA. Somos los que damos forma a esos silencios, al menos, los interpretamos y siempre nos preguntamos antes de hacer cualquier cosa qué tono será el adecuado, agudo o grave, con el fin de proyectar apenas las sombras de una realidad que pasó hace tiempo pero que sigue oculta a plena luz todos los días.