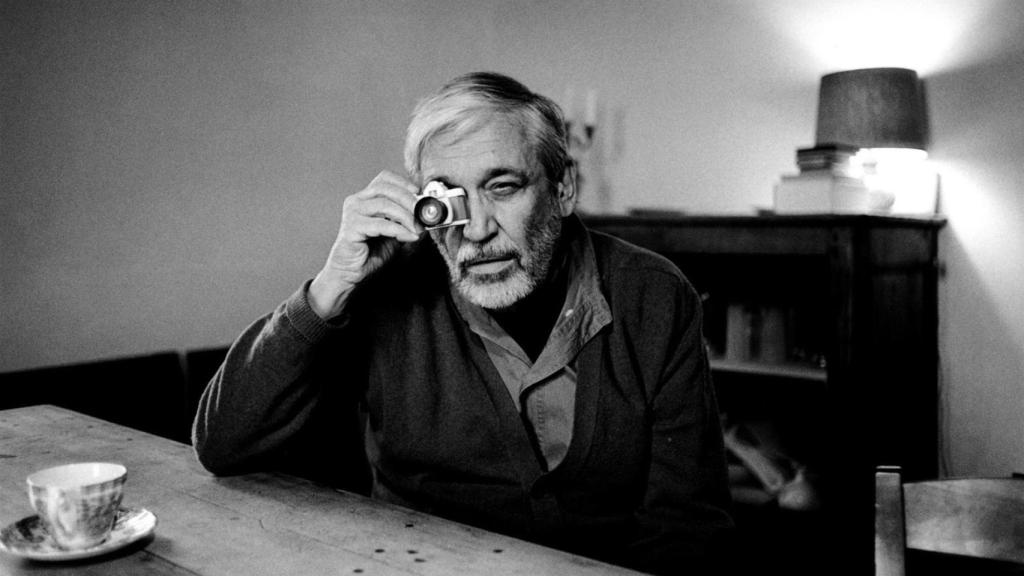

Maurice Pialat (1925-2003).

El cine de Maurice Pialat o cómo filmar lo que se pierde

La distribuidora Atalante elige A nos amours (1983) para conmemorar el centenario del colosal cineasta francés a través de una retrospectiva que llevará a las salas toda su obra en una nueva versión restaurada

Pialat pega fuerte, marca al espectador. Su marginalidad no exenta de éxitos y reconocimiento se podría explicar mediante esta terminología boxística: férreo y radical como el más intrépido de los autores, pero, al mismo tiempo, con una vocación incansable por conectar con el espectador, por alcanzarlo después de escasas fintas. Su obra, que ayuda a arrumbar tantos clichés de la historia del cine, irrumpe, más allá de sus intenciones, como un regreso al origen, no tanto un gesto de tabula rasa o una reinvención de lo que el cine podría haber sido y aún ser (el caso de Bresson, más ambicioso y autárquico), más bien un buceo en las implicaciones del invento de los Lumière –los predecesores con los que, a fin de cuentas, más tuvo que ver–.

No se trataba entonces de empezar de cero, sino de intentar participar de la emoción de aquellas tomas primigenias, ajenas a las nociones gramaticales y a las profesiones que más tarde se apropiaron de la materia registrada en celuloide, que el cine generaba sin inmutarse gracias a su funcionamiento maquinal y, sobre todo, a la generosidad (obligada, aleatoria, temeraria) de quien dejaba su existencia, su cotidianidad, en barbecho para posar un rato frente al nuevo invento.

'A nos amours' (1983).

Esto podría explicar la gracia que sobrevuela sus películas, la sensación de verlo todo como por primera vez; también, claro, la crudeza. Es así a un materialismo serio, grave e impenitente en la demolición (Eso es todo, el definitivo Ça y est que le escribe en un trozo de papel el padre moribundo al hijo que interpreta Gérard Depardieu en Le Garçu) al que Pialat le va a desclavar esa melancólica belleza que arrasa a los que miran desde la butaca aquello que fue, que estuvo delante de la cámara. Mundo paralelo del que el cineasta fue principal muñidor y primer testigo.

Si nos remontamos a los Lumière es porque Pialat siempre consideró, como nos recuerda Jérôme Momcilovic, que el cine, el invento, fue la verdadera obra maestra, no tanto las películas. Se parece en esto a un cineasta en su antípoda estética, Syberberg, que hablaba del cinematógrafo como “la gran compensación”, la única reparación imaginable: un pequeño gran resarcimiento del irrefrenable maquinismo; al menos inventaron el cine, parece decirnos esta extraña pareja.

Estos nuevos tratos con las máquinas, esta constatación de todo lo que se había perdido pero aún se podía arañar, explica la conmoción que aún hoy experimentamos ante las películas de Pialat, ahora de nuevo exhibidas en cines gracias a los esfuerzos de la valiente distribuidora Atalante. Y la elegida para abrir el ciclo, A nos amours (1983), ejemplifica a la perfección este ideario revitalizador de las fuerzas radicales del cine y de su impacto emocional en el espectador que asiste a estas propuestas de mundo.

'La main, les yeux'

Ese mismo 1983, otro grandísimo cineasta, el danés Nils Malmros, rodaba una película gemela a la de Pialat, Skønheden og udyret (La bella y la bestia), un delicado drama sobre un padre sobrepasado por la adolescencia de su hija de dieciséis años, que ya ha dejado de ser una niña y que se abre a la vida –a los primeros vaivenes sentimentales– espoleada por un cuerpo de mujer que empieza a imponerse con claridad.

Hay muchos puntos en común entre ambas películas: la relación privilegiada entre padre e hija –basada en lo compartido y en la sutileza de la observación de quien ha mirado crecer al otro–, la turbación sexual que introduce en los espacios familiares la rotundidad femenina de la chica, o cómo este despertar se desgaja, inevitable e invencible, de la infancia –lugar que ocupará el nuevo bebé que ha obligado a la madre a guardar reposo en el hospital ante un embarazo de riesgo– y de la vejez, cuyas orejas el padre comienza a otear en su trasiego tras las pistas de la vida amorosa de su hija.

Pero donde Malmros, dechado de delicadeza en el retrato psicológico de los personajes y en la filmación de los cuerpos, remite a un guion exquisito, Pialat lo apuesta todo a un work in progress en el que la vida y el cine entran en enconados conflictos, siendo el rodaje una aventura al borde del naufragio, pero donde se plantan unos frutos que, más tarde, el montaje recolecta agradecido por tamaña fortuna. Podría parecer incluso sencillo: como comentaba Yann Dedet, montador de muchas películas de Pialat y de A nos amours, se trataba “simplemente” de engarzar todos esos “momentos de gracia”, esos trozos de real cuya presencia ponía en cuestión la fluidez del guion, la prevalencia del raccord y la continuidad, el estatuto de las secuencias y su lógica aparente.

Rodaje de 'A nos amours'.

Atendiendo a esto y ante la superficie histérica de A nos amours –el teatro familiar deshecho en gritos y manotazos–, podría creerse que el caso de Pialat tendría que ver más bien con la improvisación, al menos con un regodeo en la duración, como si se excitara sobre todo la posibilidad de que la sorpresa aconteciera y cayera presa, capturada por el registro. Pero es más complejo, más intenso.

Aquí el guion existe igualmente, ya mezclado de partida con la vida de los responsables de la filmación –Arlette Langmann, estrecha colaboradora, expareja de Pialat, y el propio cineasta, modelan los recuerdos de juventud de la primera–, pero ha dejado de ser sacrosanto, y al igual que acarrea los trazos de la existencia real fuera de la pantalla –lo que en Pialat ocurrirá desde el arranque estilizado y sentencioso de su primer gran cortometraje, la carta de nacimiento de un artista del suburbio: L’Amour existe (1961); hasta su testamentaria Le Garçu (1995), donde el viejo cineasta, como un Lumière ya agotado, establece el marco de una ficción para darse el gusto de filmar a su tardío, inesperado y salvífico hijo Antoine– se encuentra abierto al encuentro, a que lo real mejore, o sencillamente asiente con extrema singularidad, lo que se mantenía escrito en el papel.

Y así es cómo A nos amours, y su historia de una chica adolescente marcada por una estrecha relación con su padre, cuya muerte dejaría desamparada y a merced de las envidiosas garras de lo que queda de la disfuncional familia, se convirtió en otra cosa cuando el cineasta (y finalmente intérprete del padre) encontró a la actriz protagonista que encarnaría a Suzanne, Sandrine Bonnaire, una joven sin apenas experiencia cuya aparición sacudiría todo lo establecido de antemano. Un golpe de suerte, sin duda, pero al que el cineasta supo sacar todo el partido estético costara lo que costara.

Sandrine Bonnaire.

Nadie mejor que Alain Philippon ha sabido resumir las consecuencias de este deslumbramiento para Pialat, quien aprovecha la salvaje inocencia de la actriz para adensar toda la escritura previa de la película: el argumento puede mantenerse casi igual –aunque al final el padre no muera, sino que desaparezca, abandone a la familia, para regresar en una de las secuencias más antológicas de la historia del cine, sorprendiendo a los actores/personajes que aún daban por buena la primera versión del guion– pero junto a él, a veces por encima, otras por debajo, se desarrolla una tensión extrafílmica, es decir, producida por la pura y singular captura cinematográfica de unos cuerpos, aunque conlleve implicaciones en lo que cuenta: así, junto a la historia de Suzanne, lugar de la erotización de la ficción, se encabalga la de la actriz Bonnaire como médium erótico del film, como catalizador del deseo que circula entre cineasta, intérprete y espectador.

De esta manera, a la relación entre padre e hija se adhiere la del director y la intérprete, pintor (la primera y frustrada profesión de Pialat) y modelo, que subraya la dimensión maravillosa que el cine presenta en su funcionamiento de embalsamador de instantes y reanimador alucinógeno de vida. Ambas líneas se pueden percibir con claridad en ese plano-emblema (uno como los del primitivo mudo, como aquel pistolero que descargaba su revólver sobre el espectador en el proto-western de Porter, que podría haber ido al principio, al final o en cualquier lugar del metraje) que, en el arranque de la película, presenta a Suzanne/Bonnaire en la proa de un barco, de espaldas y frente al mar, donde se sabe deseada, receptora de una mirada –diegética pero también maquínica–, como luego desvelará su sonrisa, una vez vuelta hacia esa fuente, que también somos nosotros, coronando el esplendor de su cuerpo.

Rodaje de 'A nos amours'.

En este proceder, Pialat se encuentra más lejos de Rozier o Stévenin, o sea, de los exploradores del azar, que de Renoir y Eustache, los más bazinianos, los que asumieron el cine como asíntota bella y cruda de la realidad. Bella, porque arranca y retiene para siempre lo preciado; cruda, porque constata con frialdad su inexorable pérdida. Menos vital quizás que Renoir y menos melancólico, seguro, que Eustache, para el que todo estaba perdido de antemano, Pialat integra el encuentro con la actriz como motor del film, contagiando a los técnicos, que en cierta medida se convierten en sosias de los intérpretes, y a estos mismos –ya la madre y el hermano no sólo golpearán a Suzanne como agente revelador de la mediocridad de sus vidas en la ficción, también por ser el ojito derecho de Pialat, por su sexualidad inapelable, por su futuro de prometedora estrella– de las bondades del suplemento de misterio de una película que nunca supieron cómo iba a terminar, convirtiendo lo narrado en un vertiginoso y elíptico drama –relato agujereado, segmentado a hachazos– compuesto a base de repeticiones y pequeñas variaciones que suponen drásticas transformaciones que sólo podemos conocer a tientas.

La famosa séquence de la fossette, la secuencia del hoyuelo, de A nos amours condensa este arte pialatiano que aquí tratamos de conceptualizar. Lo inolvidable de ese momento de cine parte de la asunción a priori de algunas virtudes irrenunciables (pero cotidianamente arrumbadas) del medio que sobrepasan sus posibilidades narrativas: la principal, que el cine se trata de una práctica, como advirtiera André S. Labarthe, que tiene que ver menos con maestros que con milagros. La puesta en escena aquí pierde preeminencia o añade a sus geometrías esa captura de vida donde lo técnico (imágenes y sonidos sin ruidos) palidece (así, por ejemplo, en los planos borrosos de Suzanne en Toulon y del padre, es decir del propio cineasta Pialat, en el viaje en autobús hacia el aeropuerto en el que acompaña a su hija al final de la película) ante los inefables dones de un registro dirigido, convocado.

Maurice Pialat y Sandrine Bonnaire en el rodaje.

En esta asunción, otro motor de fondo, late parte del desprecio que Pialat siempre mantuvo con respecto al mundo del cine y sus profesionales. También aquí se alimentan sus tejemanejes para sacar partido estético del rodaje como campo de batalla (amenazas, broncas, giros maquiavélicos –como el de intimidar a Bonnaire amagando con despedirla para contratar a Sophie Marceau, advertencia que después llevaría a término en Police, cuando la primera rechazó el papel protagonista– para reforzar la ambigüedad e implicaciones arqueológicas –capas de real– del presente filmado) donde todo se pone en juego.

Lo dicho resuena cuando, en la ficción, Suzanne regresa de una salida nocturna y mantiene con su padre, aún levantado y enseguida ocupado en apariencia con sus labores de peletero en el taller de la casa, una conversación en la que Pialat-actor le comunica su decisión de dejar a la familia y se admira del tiempo pasado y del que se le va entre los dedos ante la mujer que se le aparece enfrente, desprendida para siempre de aquella niña tan delirantemente querida, esa a la que temía que le raptaran por la calle.

Bonnaire y Pialat en 'A nos amours'.

En esta, al decir de Philippon, pequeña mónada que reúne a padre e hija –de nuevo también a director y actriz, a pintor y modelo– "flor privilegiada, lejos del ruido y la furia del film", se asiste a ese milagro que comentábamos más arriba: un momento donde el presente fluye como inalterado, al margen de la mediación de una mirada enunciativa o subjetiva, y el pasado y el futuro cristalizan encabalgando sus potencialidades. Es entonces que la presión del cine desaparece y la escena se siente como aquel proustiano testimonio de una ausencia: un vislumbre de cómo el mundo gira a nuestra espalda, al igual que el escritor gozaba de esos instantes en que su abuela evolucionaba por la estancia sin haberse percatado aún de su presencia en ella. Simplemente, cuesta creer que no estemos espiando la vida (que es en el fondo lo que en última instancia propone el cine bajo los pesados subterfugios de la ficción).

Los reflejos de Bonnaire, que recuerda una vieja conversación que mantuvo con Pialat en sus primeros encuentros sobre el hoyuelo que desapareció de su moflete, e improvisa la sonrisa ante la mención del cineasta a este detalle de su fisonomía, componen un momento que desmerece en su traducción en palabras. Uno puede así elucubrar con lo aprendido por Pialat en aquella retrospectiva que Henri Langlois, a mitad de los años sesenta, dedicara a los hermanos Lumière en la Cinemateca francesa, asistir a todos esos robos de existencia que el cine trajo con su nacimiento, la manera en la que transformaba lo común en excepcional, en fantástico, sin necesidad de trucos, o con algunos más sencillos de los que al rato inventaría Méliès: se trataba de arrancarle a la muerte algunos pedazos del torbellino de la vida.