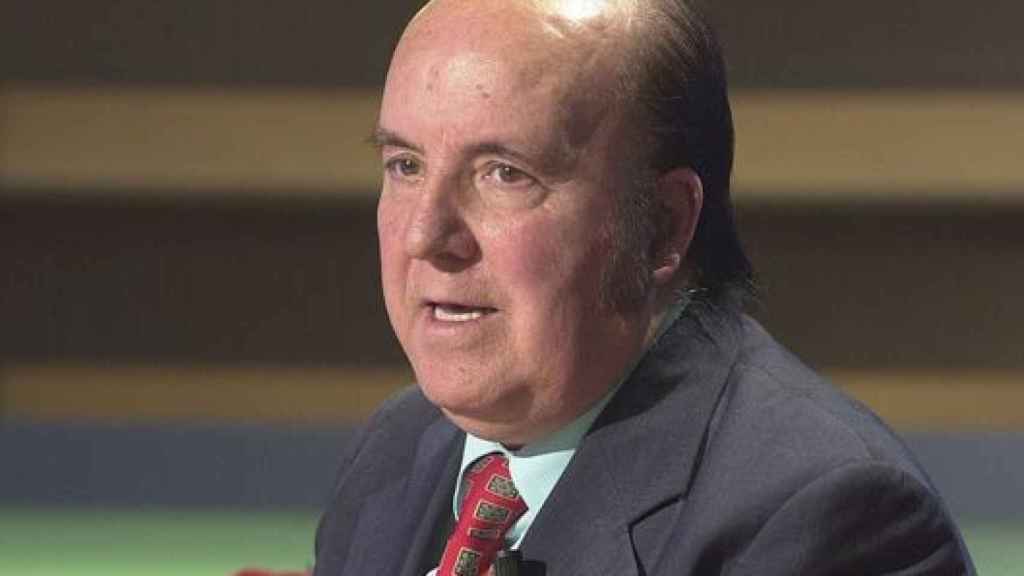

El humorista Chiquito de la Calzada en una imagen de archivo / CD

Chiquito de la Calzada

El medio es el mensaje

Dudo mucho que Marshall McLuhan, cuando dijo aquello de que el medio es el mensaje, estuviera pensando en Chiquito de la Calzada, pero pocos eslóganes le cuadran mejor a ese cómico que contaba unos chistes que no tenían maldita la gracia de una manera que propiciaba inevitablemente la hilaridad y, con perdón, el descojone. Como muestra de agradecimiento, el ayuntamiento de su ciudad natal, Málaga, inauguró hace pocos días un peasso de estatua en su honor, obra de Ramón Chaparro, en la que se le ve congelado en una de sus posturas habituales, con una pierna levantada, la mano extendida con el índice y el pulgar trazando un círculo en el aire y cara de estar diciendo algo sobre los cuatro caballos que vienen de Bonanza o de estar tildando a alguien de fistro diodenal o de pecador de la pradera.

Gregorio Sánchez Fernández (Málaga, 1932 - 2017) se hizo famoso de la noche a la mañana a los 62 años, cuando salió por televisión a decir burradas y dejó totalmente pasmada a la audiencia, que no estaba preparada para algo semejante (en 1994, una cinta antológica de sus actuaciones llegó a vender la friolera de 280.000 copias). Antes de esa serendipia que fue su contratación por Tomás Summers, el hombre había hecho un poco de todo: cantar flamenco, bailar, dar palmas... Fue en su condición de palmero como apareció en 1985 en un episodio de la serie norteamericana The love boat (Vacaciones en el mar), me gustaría creer que en el mismo en que las estrellas invitadas eran Charo y Andy Warhol, pero no lo puedo asegurar. Sobre su estancia en Japón formando parte de una compañía flamenca se pasó hablando desde que lo conocimos, aunque era evidente que nunca se enteró muy bien de donde estaba y qué pintaba allí: su gran conclusión sobre el país era que la gente vivía muy apretujada. Supongo que Chiquito era un fatalista y que se tomó lo de Japón como otros se tomaban el servicio militar, o sea, como una especie de obligación a la que no te queda más remedio que intentar verle la gracia. Normal, si tenemos en cuenta que a los ocho años ya estaba en un escenario –formando parte del grupo infantil Capullitos Malagueños– y que nunca abandonaría ese ambiente en la vida, ya fuese cantando, bailando o dando palmas, sin destacar especialmente en ninguna de esas habilidades.

Me pregunto en qué estaría pensando cuando, ya en la sesentena, pudo abandonar una vida de digna lampancia para convertirse en una estrella. Iniciar a los 62 una carrera de humorista es, cuando menos, inusual. Y triunfar con ella, prácticamente insólito. Por no hablar de lo malos que eran los chistes que contaba y con los que a menudo se perdía a medio relato, que solía ser interminable y llegar a una conclusión nefasta. Los chistes de Chiquito eran como el poema de Kavafis dedicado a Ítaca: lo importante no era llegar, sino el recorrido. Si nos ponemos serios, llegaremos a la conclusión de que los chistes de Chiquito eran como la vida misma: el final, un espanto, pero el recorrido, lo más estimulante posible.

Gracias a su éxito apabullante, a Chiquito le pasaron cosas inesperadas: rodó películas que la gente fue a ver, le cayeron la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y la Medalla de Andalucía (ésta a título póstumo), los españoles incorporaron sus absurdas expresiones a sus conversaciones, le salieron imitadores (Florentino Fernández se sirvió de él durante un tiempo, inventándose personajes derivados que no estaban mal) y hasta le acabaron dedicando una estatua en Málaga, en cuya calle Calzada de la Trinidad había nacido (de ahí su alias). Como broche de oro, el dibujante

Sergio Mora le dedicó un libro tan descacharrante como él titulado Las legendarias aventuras de Chiquito.

Chiquito no se insertaba en ninguna tradición humorística conocida, era como un ovni de la risa que nadie sabía de dónde había salido (metafóricamente hablando). Contaba chistes espantosos con los que te tronchabas. Y le daba la razón a McLuhan sin saber probablemente quién era: en su caso, era indudable que el medio era el mensaje.