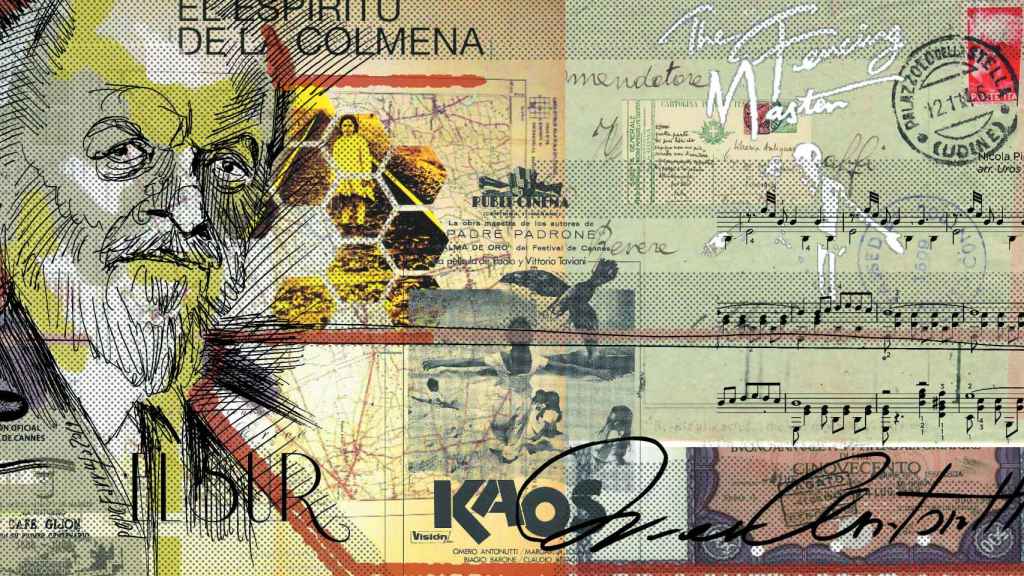

'Homenot' Omero Antonutti / FARRUQO

Antonutti, el florete de suprema elegancia

El actor italiano, que unía a la personalidad de su voz la faceta dramática, acabó haciéndose imprescindible en los repartos de las películas de Erice y Carlos Saura

16 noviembre, 2019 00:05Nadie lo hubiese creído: en El maestro de esgrima de Pedro Olea, el actor Omero Antonutti y el autor de la novela, Arturo Pérez Reverte, se llevaron a partir un piñón. Nadie lo diría a partir del temperamento esquivo y a menudo abrupto del escritor, pero habría que conocer a Omero para saber que, lo que empezó con roces y tirantez, acabaría en una amistad sincera. La historia bien contada por Olea le debe mucho al actor ítalo-español, que supo sumergirse a la perfección en las aventuras y traiciones del ochocientos, tiempo de decadencia en los palacios y de cobre en las calles. Erguido sobre un desfile de tahúres y mercachifles, el espadachín es testigo de la ambición salvaje de unos cuantos, al tiempo que, a su alrededor, se extinguen virtudes, como la honradez y la fidelidad.

Todo recubierto por una estampa galdosiana; todo traído por la desazón y la furia, hasta que irrumpe un florete justiciero de suprema elegancia. Es Antonutti, el hombre de inmortal deje que queda en nuestra retina, más allá de la mortaja. El actor, que acabó haciéndose imprescindible en los repartos de Erice o de Carlos Saura, falleció en Udine el pasado seis de noviembre, a los 84 años. Deja el legado de los que nunca quisieron ser genios, y enmascararon su genialidad en el arte de la conversación. Su personal escuela de la mirada se emparenta con gentes, que, como él, hicieron cine desde el conocimiento y sin las molestas falsedades que acompañan a la improvisación.

El Antonutti de El espíritu de la colmena fue una rareza en su momento. La cinta cayó sobre las plateas acomodadas de un público mediopensionista que se tragaba lo que le pusieran por delante; hasta más o menos su llegada todo transcurría en subgéneros, como el spaghetti western, cultivado en los agrestes terruños de Almería; el cine de terror y las comedias sexi del ciclo autárquico, como la ejemplar No desearás al vecino del quinto, con Alfredo Landa, artista capaz de sintetizar en un solo gesto la soledad perpetua del individuo, preso todavía en el interior de la católica España.

En El espíritu de la colmena, Erice y su mano sobre las tablas (Antonutti), volvían como por ensalmo a la España rural, un escenario olvidado por la inmensa mayoría, justo al final de la gran migración interior. Esta película se encarna en dos jovencitas y en un supuesto Frankenstein, que se desvelará como un miliciano, dispuesto a seguir combatiendo, ahora como quinqui y después como miembro aislado de la Internacional a las órdenes de Stalin. Es fácil aceptar que se trata de una reflexión política, pero lo cierto es que se trata de una de las “cimas poéticas del cine español”, en palabras de Román Gubern (Historias del cine, Anagrama).

Intérprete de cine y de teatro, Antonutti debutó en 1966 con un pequeño papel en Los placeres de la noche, un bombazo sin consecuencias y perfectamente prescindible, protagonizado por Vittorio Gassman y Gina Lollobrigida. El actor que nos ha dejado representa un fenómeno extendido en el país trasalpino que consiste en unir descuidadamente la voz a la faceta dramática. No digo que pueda compararse a un super tenor, pero sí digo que la voz, cuando es una actividad diletante de segundo orden, llega al corazón de los italianos de forma muy directa. El actor era también muy conocido por su timbre profundo.Dobló al italiano gran cantidad de películas de Christopher Lee como Cuento de la momia, Sleepy Hollow o la trilogía de El señor de los anillos, entre otras. También como narrador en out estuvo en Sandino (1991), de Miguel Littín; en 'Farinelli, voce Regina' (1991), de Gérard Corbiau, en 'Un héroe burgués' (1994), de Michele Placido y en películas de los hermanos Paolo y Vittorio Taviani, como Padre patrón (1977), La noche de San Lorenzo (1982) y Kaos (1984).

Puso el alma en La vida es bella (1997), de Roberto Benigni, una película que solo puede ser recordada con lágrimas en los ojos. El diario La Repubblica define al actor como una de las “figuras más eclécticas del panorama artístico italiano”, algo que a muchos nos parece un injusto bagaje, porque, como saben bien los señores de La República, el eclecticismo de salir del paso nunca ha conducido a nada. Antonutti pasaba largas temporadas en España por su actividad creativa; se hizo incluso adepto a una de las tertulias del Café Gijón y vivió, en primera persona, aquel inolvidable intercambio de interjecciones entre Paco Umbral y Fernando Quiñones: “¡No me pegues que llevo gafas!”, se defendió el primero, a lo que Quiñones supo poner la proa al responder: “¡Coño, quítatelas!”.

Umbral acababa de publicar una sus óperas primas; llenó sus libros de travestis, putas y productos de la noche madrileña en unos años en los que había vuelto a la vida el triste callejón del gato, un apunte valleinclaniano sobre un rincón de la capital. Quiñones se sintió aludido y se presentó en el Gijón indignado y con ganas de pelea. La cosa no llegó a mayores y, sin embargo, aquel episodio fue lo suficientemente desagradable como para disuadir al escritor de Mortal y rosa de volver a la tertulia literaria durante una buena temporada.

No olvidemos las entregas de La verdad sobre el caso Savolta y El Dorado (1988), de Carlos Saura. En la primera, dejó su impronta el novelista Eduardo Mendoza, con una historia que es el nudo germinal de todas sus historias; en ella quedan para siempre los arquetipos de la etapa de los grandes negocios. En la Barcelona del vapor y con una Bolsa de escasísima liquidez, con dos toques adecuados podía hacerse millonario cualquier desaprensivo. Los inolvidables Pajarito de Soto y Onofre Bouvila se inician frente al juicio del lector en aquella primera entrega de Mendoza que, algunos años más tarde, resplandece en una obra cumbre: La ciudad de los prodigios. Hay muchos elementos que pasan fugazmente por delante de nosotros y en el Savolta, ópera prima de Mendoza, están resumidos los impactos de la llamada fiebre del oro, una crisis financiera que encumbró a la figura de Evaristo Arnús, presidente de la Banca Arnús-Garí, que en la ficción sería el referente del desarraigado Onofre.

En El Dorado de Carlos Saura se puso en marcha uno de los momentos culminantes de la hazaña de Antonutti en España. La búsqueda tenaz, incansable y nunca finalizada de El Dorado, esa mítica tierra que escondía, según la leyenda, fabulosos tesoros y de cuyas entrañas se extraían el oro y las piedras preciosas, con solo tirar de ellas. El cineasta español y su equipo técnico cruzaron el Atlántico para rodar durante los primeros cuatro meses de 1987 en las selvas de Mohín y canales de Tortuguero, muy cerca de Puerto Limón, en Costa Rica, a cuyas playas, en 1502, cuando aun no existía como ciudad ni pertenecía a ningún país, llegó Cristóbal Colón en su cuarto y último viaje. Y 486 años más tarde el cineasta aragonés desembarcaba con su equipo para recrear en esa zona de Costa Rica una aventura que tendría lugar, en realidad, a muchas leguas de distancia, en Perú.

La frontera más permeable del planeta es precisamente la que une Ecuador y Perú, y que pertenece factualmente a las etnias y culturas amazónicas. El Dorado fue el sueño imposible y el argumento exacto para películas de conquistadores españoles del siglo XVI. Y para la mayoría, su tumba. El Dorado ha sido también el argumento de películas, como la inolvidable, Aguirre, la cólera de Dios, dirigida por Werner Herzog y filmada antes de que llegara la de Saura. Ambas deslumbran, y cada una ofrece su punto de vista sobre el personaje que más batalló para hallar la tierra prometida: el vizcaíno Lope de Aguirre, interpretado en la cinta de Herzog por el alemán Klaus Kinski, y en la del español, Carlos Saura, por un más circunspecto y sensato Omero Antonutti.

La versión de Kinski abusa del plano corto en el perfil del protagonista y hasta el final uno piensa que conseguirá su propósito. En la versión de Saura no hay destino; solo vale la obsesión de Lope de Aguirre, un vasco de origen confuso dispuesto a refundar en ultramar la nueva raza canónica de los conquistadores, marcada por la endogamia y consagrada a un Dios que desamparó a los navegantes. Antonutti dio el tono del gesto y la palabra que buscaba Saura. Al final de sus días apenas se movían las hojas de los plátanos que flaquean la entrada del hospital de Udine donde permanecía ingresado. La despedida de Antonutti se ha hecho sin excesos; algo de lo que él se hubiese alegrado. Nos queda su mirada transparente