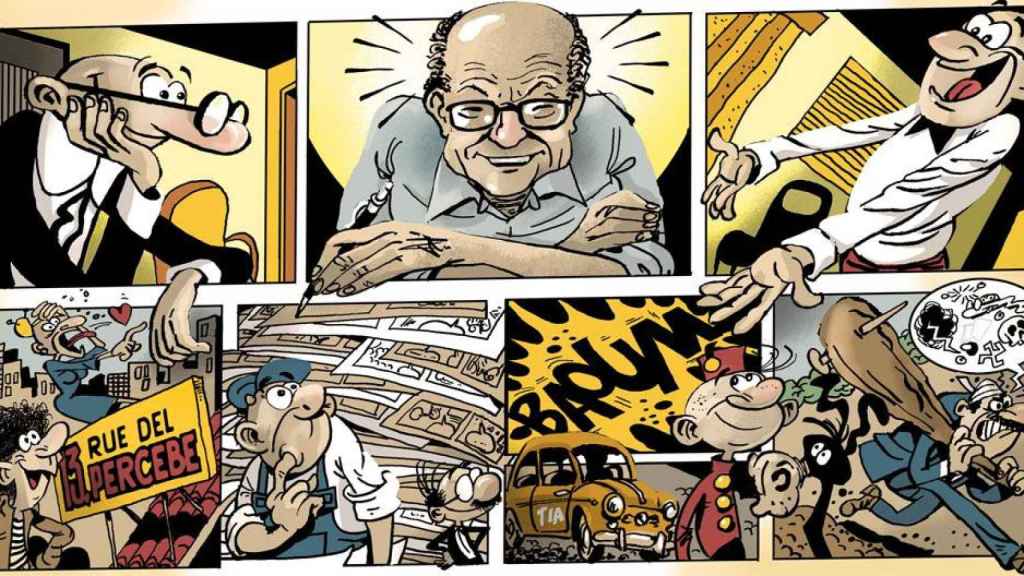

Francisco Ibáñez, hidalgo de la viñeta / DANIEL ROSELL

Francisco Ibáñez, hidalgo de la viñeta

El padre de ‘Mortadelo y Filemón’, el autor que más vende en España, no es el creador más sofisticado del 'cómic' español, pero su mundo es parte de nuestra familia

3 abril, 2021 00:10Barcelona, años 40. La profunda herida de la Guerra Civil sigue abierta. En la radio suena Concha Piquer y el hambre arrecia por las esquinas. Son tiempos complicados. También para el dueño de un pequeño quiosco situado en el barrio barcelonés de Sant Martí. No es que el negocio vaya mal. La verdad es que le permite sacar unas perras después de echar muchas horas entre cigarrillos de matalauva, golosinas, palodules, diarios deportivos, tebeos y demás fruslerías.

El problema es que, al caer la noche, resulta repetidamente desvalijado por los amigos de lo ajeno. Hasta que una mañana, el quiosquero, tras comprobar cómo los ladrones han vuelto a hacer de las suyas, no puede más y decide pedirle un favor a un vecino del bloque aledaño. ¿Sería tan amable de guardarle las mercancías durante la noche? El vecino, que se pluriemplea como contable en diversas empresas con tal de llegar a fin de mes, después de dudar un poco, accede. No sabe, ni tan siquiera puede imaginar, lo que ese trato filantrópico va a desencadenar en el mundo de la historieta patria.

El contable, que emigró desde Alicante hasta Barcelona y allí se casó con una chica andaluza, tiene ya tres hijos pequeños. El alijo de revistas y cómics que rebosan en los cajones de casa representa un cofre del tesoro en extremo apetecible para uno de ellos. El niño, con cuidado de no dañar los tebeos que llegan sin guillotinar, se pega un atracón de fabulaciones. Arcadia todas las noches. Reúne poderes que le servirán en el futuro. Si la fuerza sobrehumana de Obelix se debía a que cayó de niño en una marmita llena de poción mágica, tal vez el poligrafismo del dibujante que nos ocupa –plusmarquista mundial del tebeo, padre de Mortadelo y Filemón, érase un hombre a un tablero de dibujo pegado– se explique debido a esta sobredosis infantil y diaria de viñetas. Como Cervantes y como Borges, antes que un autor, Francisco Ibáñez fue un fanático y obstinado lector.

Al principio, la historia de su ascenso al Parnaso del cómic español sigue un patrón conocido, casi diríamos estereotipado. Se origina con el precoz talento infantil para dibujar monigotes y cristaliza en ilustraciones que el pequeño envía a las revistas de la época –la primera es un rostro de indio que publica en la revista Chicos–. De allí pasa, casi naturalmente, a las primeras publicaciones en forma de tiras en una infinidad de pequeñas revistas que, mal que le pese, nunca dan para vivir y acaban siempre echando el cierre.

Al principio, la historia de su ascenso al Parnaso del cómic español sigue un patrón conocido, casi diríamos estereotipado. Se origina con el precoz talento infantil para dibujar monigotes y cristaliza en ilustraciones que el pequeño envía a las revistas de la época –la primera es un rostro de indio que publica en la revista Chicos–. De allí pasa, casi naturalmente, a las primeras publicaciones en forma de tiras en una infinidad de pequeñas revistas que, mal que le pese, nunca dan para vivir y acaban siempre echando el cierre.

Al principio, la historia de su ascenso al

Todavía muy joven, el padre consigue colocarlo como botones en la sucursal de un banco. Ibáñez, lejos de seguir el impulso de superación aspiracional que parece guiar a toda su generación, se esfuerza en escaquearse. Es famoso por esconderse de sus jefes y huir de responsabilidades para entregarse a su vocación, que como bien sabía Truman Capote, también es un látigo. En aquellos primeros años, el joven va llenado poco a poco su zurrón creativo de infinidad de personajes y tiras, que aparecen y desaparecen rápidamente, condenados a perecer en el brío de las publicaciones baratas, hasta que se anima a dar el salto a una profesionalidad que en aquellos tiempos parecía quimérica.

Bien entrados los 50 Ibáñez irrumpe en Bruguera, su editorial favorita, con perfil bajo y ánimo de trabajador incansable, siempre a la sombra de los héroes de la generación anterior: Vázquez, Escobar, Cifré o Peñarroya. Seres mitológicos para un fan irredento como él, alguien que se ha criado al calor de sus creaciones. Los tres últimos abandonan la editorial en 1957, cansados de sentirse explotados –por unas condiciones laborales que no por ser habituales dejaban de ser cainitas– e iniciaron la publicación de su propia revista, la legendaria Tío Vivo. Su empeño, sin embargo, no consigue durar más de un año.

Bocetos de Mortadelo y Filemón

Lastrados por la dificultad de tener que hacer frente a la competencia y el juego sucio de un gigante como Bruguera, ávidamente empeñada en cargarse a sus vástagos revoltosos. Esa historia de cooperativismo, lucha y desilusión ha sido explicada magistralmente por Paco Roca en la novela gráfica El invierno del dibujante, publicada por Astiberri. Después de la aventura libertaria, los autores díscolos vuelven a la editorial madre teniendo que encajar otra derrota, doblar la testuz –muchos de ellos eran republicanos– para tratar de seguir con sus carreras.

Ibáñez aprovecha ese impasse de la salida de los grandes para hacerse con un sitio fijo en la mítica redacción. Su capacidad de trabajo resulta casi sospechosa para algunos de sus compañeros. Pero más allá de su predisposición, su estilo todavía no está maduro. La verdad es que nada hace presagiar que aquel chaval voluntarioso vaya a convertirse en unos años en el autor más vendido del país. Se pasa un tiempo copiando a los antiguos maestros, entendiendo los rigores del trabajo a destajo que se estilaba en la editorial, a la conquista del estilo propio, cogiendo la manera de dibujar las manos de un autor y los zapatos de otro. Una mañana de 1958, en las páginas de la revista Pulgarcito, aparecen los personajes con los que va a cambiar su suerte. Son una copia más o menos risible de Sherlock Holmes y Watson. Uno va vestido de negro y lleva un sombrero de fieltro del que saca disfraces; el otro lleva traje rojo y se esfuerza en demostrar que es el jefe. Son los primeros pasos, con unos trazos menos dinámicos de los que tendrán después, de Mortadelo y Filemón, aunque bien podrían haberse llamado Míster Cloro y Míster Yesca, agencia detectivesca o Lentejo y Fideino, la piedra angular desde donde Ibáñez cimentará su popularidad en los siguientes 60 años.

Ibáñez aprovecha ese impasse de la salida de los grandes para hacerse con un sitio fijo en la mítica redacción. Su capacidad de trabajo resulta casi sospechosa para algunos de sus compañeros. Pero más allá de su predisposición, su estilo todavía no está maduro. La verdad es que nada hace presagiar que aquel chaval voluntarioso vaya a convertirse en unos años en el autor más vendido del país. Se pasa un tiempo copiando a los antiguos maestros, entendiendo los rigores del trabajo a destajo que se estilaba en la editorial, a la conquista del estilo propio, cogiendo la manera de dibujar las manos de un autor y los zapatos de otro. Una mañana de 1958, en las páginas de la revista Pulgarcito, aparecen los personajes con los que va a cambiar su suerte. Son una copia más o menos risible de Sherlock Holmes y Watson. Uno va vestido de negro y lleva un sombrero de fieltro del que saca disfraces; el otro lleva traje rojo y se esfuerza en demostrar que es el jefe. Son los primeros pasos, con unos trazos menos dinámicos de los que tendrán después, de Mortadelo y Filemón, aunque bien podrían haberse llamado Míster Cloro y Míster Yesca, agencia detectivesca o Lentejo y Fideino, la piedra angular desde donde Ibáñez cimentará su popularidad en los siguientes 60 años.

Ibáñez aprovecha ese

Al principio, la historia resulta claramente deudora del genio creador de Manuel Vázquez. También copia a mansalva del cómic francobelga, –una práctica habitual en aquellos tiempos y no solo en el mundo del cómic–, calcando situaciones y perspectivas de Franquin, el padre de Spirou y Fantasio, o de Peyo. Los plagios, muy sancionados en la actualidad, eran aceptados entonces sin muchos remilgos en el modus operandi de Bruguera, haciendo suya la chapuza cósmica hispánica que parecen recorrer muchas de sus propias historias. Pero el éxito sin par de ese tebeo no se debe a la falsilla de cómics previos. Mortadelo tiene carácter propio. El lápiz de Ibáñez empieza a ser mágico.

En su camada de autores contemporáneos, conocida como la segunda generación de la escuela Bruguera, la del 57, le acompañan nombres como Figueras, Gin, Nadal o Raf. Todos excelentes profesionales, dueños de universos ficcionales tan ricos como el suyo. Pero ninguno de ellos logra conquistar el favor del público con la virulencia y fervor con que él. Las razones por las qué Mortadelo triunfa de una manera tan definitiva son inescrutables. Aún así, analizaremos las posibles razones.

Sospechamos que algo tiene que ver el rendimiento de la viñeta en tiempos de escasez. Por decirlo así, los tebeos de Ibáñez cunden más que el resto, como el lavavajillas de color verde. Los chistes en sus páginas se multiplican. Se acelera el gag igual que en las películas de celuloide rancio. Un Harold Lloyd ibérico. Un Charlot del cine para pobres. Hay prisa por reír y hay una acumulación de chistes por centímetro cuadrado mayor que sus competidores. Nos place la abundancia de trompazos y coscorrones como nos gusta que el bocadillo en el bar de barrio no escatime en lonchas de jamón serrano.

Otro de los elementos diferenciales del tebeo son los disfraces que utiliza Mortadelo. Cuando aparecen, sus camaleónicos alter egos convierten las viñetas en una fiesta de la ilustración. Observar sus diferentes y vertiginosas metamorfosis –ahora un borrego, después Atila, más tarde un caracol gigante– nos fascina, de manera análoga a la que los clásicos estimaban los cambios constantes en la obra de Ovidio. Por no hablar de su característico horror vacui, la archifamosa forma en que Ibáñez se recrea en los detalles, en el segundo y tercer plano, llegando a acumular más de dieciséis gags en una sola portada que empiezan con la ilustración inicial y finalizan en la firma, que en muchas ocasiones también contienen un último chiste.

Ibáñez, en la cúspide de su fama, se ve sometido a una suerte de colapso creativo. El inconmensurable éxito comercial de su obra y el afán por rentabilizarlo lo llevan al límite de sus propias fuerzas. Se encadenan las fechas de entrega imposibles, la sobreexplotación del magín y la repetición de fórmulas. Entonces el autor pierde el control de las propias creaciones. La editorial encarga a un equipo de soporte la realización de nuevas obras. Al principio solo se encargan del entintado y algunos detalles, pero van ganando responsabilidad.

La operación acaba de manera radical. Ibáñez deja Bruguera –acompaña a Escobar a Ediciones B– insatisfecho por el trato recibido y deja a sus personajes –a la fuerza– en manos de los que eran hasta aquellos momentos sus ayudantes. Sus personajes quedan en manos ajenas. Su calidad es variable. Se nota su orfandad. Tras unos años de desencuentro, cuando la editorial se ve forzada a cerrar sus puertas, Ibáñez recupera a sus creaciones y elige a varios de los trabajadores del Ediciones B para que le ayuden a sacar el trabajo adelante. No se acaba de entender por qué le ha costado tanto reconocer el trabajo memorable de muchos de sus entintadores y ayudantes.

Francisco Ibáñez en una imagen de archivo /EFE

Pese a esas sombras, nada opaca el sol de Ibáñez. Probablemente Mortadelo y Filemón no sea la mejor historieta, ni él tampoco el autor más sofisticado. Le supera Escobar en grafismo, Vázquez en ingenio, Raf en la elegancia en el trazo. Pero lo incontestable es que su mundo creativo ya forma parte de nuestra familia. No hay casa que no tenga sus Mortadelos. Ni persona que los desconozca. Es una lectura casi obligatoria, a la que se llega por herencia. Resulta impresionante constatar cómo cómics destinados a no perdurar, nacidos para el olvido, permanecen. Nos unen a un pasado común en una sucesión de álbumes y personajes que llegan hasta nuestros bisabuelos. Y no se van. Sesenta años de historietas los contemplan. Cincuenta mil páginas publicadas.

Bromea Ibáñez en las entrevistas asegurando que empezó dibujando sobre paredes muy rugosas. Cerca del Paleolítico. La verdad es que durante su infancia la escasez era tal que utilizaba las esquinas en blanco de los diarios viejos para sus obras incipientes. Le gusta recordar cómo a su padre le encantó un ratoncito que perpetró cuando apenas contaba con cinco años con el cabo de un lápiz de mina. Aquel dibujillo parecía tener ya los superpoderes que atesora toda su obra. En el funeral del padre, dentro de la cartera, doblado en mil pliegues, casi borrado por el paso del tiempo, encontraron a buen recaudo al ratoncito inmarcesible. De alguna manera todos llevamos a Ibáñez en la cartera.

![‘4096 Farben’ [4096 Colores], (2007).](https://a2.elespanol.com/cronicaglobal/2025/11/17/letraglobal/artes/1003742708210_15411786_1706x960.jpg)