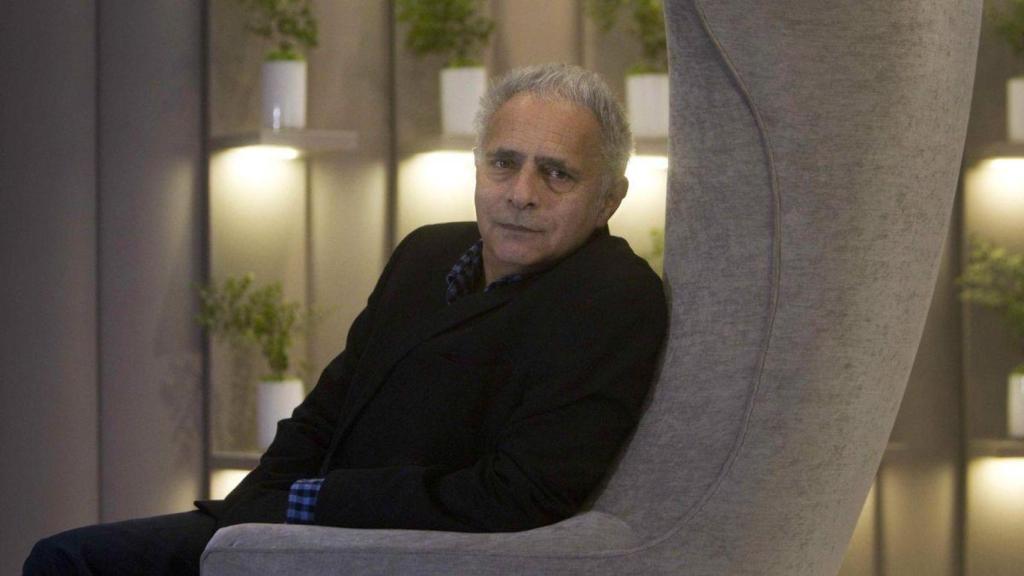

El escritor anglo-paquistaní Hanif Kureishi

Hanif Kureishi, o cómo se afronta la mala suerte

El escritor, otrora feliz y suertudo, ofrece en 'A pedazos' sus reflexiones tras quedar parapléjico por una caída, con un mensaje claro: no debemos dar nada por seguro

Quizá sea cosa del paso de los años, y las malas noticias que te van llegando, o será por cualquier otro motivo, el caso es que me resulta –y creo no ser el único— casi imposible leer novelas largas. Quién me lo iba a decir.

Ir al cine, ya ni lo contemplo: estar dos horas sentado en una sala oscura, rodeado de desconocidos, y pasivamente asimilar lo que desfila por la pantalla, mientras piensas “esto ya me lo habían contado antes, y entonces era mejor, aunque sólo sea porque entonces era novedad”, y piensas “estoy perdiendo aquí dos horas de mi precioso tiempo”.

Y luego aún piensas en el amigo que te recomendó calurosamente esa película y decides que está claro que es más tonto de lo que pensabas. No, eso de pagar entrada para sentir otra vez esas sensaciones de disgusto, cuando no de angustia metafísica, queda ya casi descartado: ¿a quién le gusta someterse voluntariamente a la tortura de oír los latidos del propio corazón como el tic tac de un reloj?

(Sobre esto, un excurso: Dalí decía, en una de sus graciosas boutades, que quería rodar una película titulada –en homenaje a Impresiones de África de Raymond Roussel, que nunca puso el pie en el Continente Negro— Impresiones de la Alta Mongolia, pero que tardaría siete años en hacerla. Pero que esa gran dilación no tenía ninguna importancia, ya que “sólo vale la pena salir de casa para ver algo realmente excepcional, y una obra realmente excepcional, una obra maestra, sólo la produce el mundo a razón de una cada siete años”.

La literatura como último bastión

Lo cierto, de todas maneras, es que las mongólicas Impresiones de Dalí no son realmente impresionantes por más que efectivamente tardase siete años en rodarlas: filmadas en 1975, duran media hora y consisten en mostrarnos las formas caprichosas que en un bolígrafo de plástico ha creado azarosamente el efecto de la orina, mientras en off se oye la voz campanuda de Dalí diciendo sus habituales majaderías, (a ratos divertidas).

Pero volvamos al tema. Decía que no puedo con los libros largos, menos aún si son novelas, prefiero los breves y fragmentarios en los que entras y sales, meditas un rato sobre lo leído, quizá te inspiran para aprender algo más y escribir algo, y vuelves e ellos al día siguiente. Esos libros se convierten en una compañía a largo plazo, como los Nubarrones de Enrique Lynch de los que hablé aquí el pasado domingo. O, aunque sea de un género muy diferente, y de ambición también muy distinta, A pedazos de Hanif Kureishi. Ya sabes, el autor de Mi hermosa lavandería y otras películas en su momento muy populares basadas en sus novelas.

Pasados los sesenta años Kureishi lo tenía todo: el éxito literario, una familia unida, amigos, dinero, una casa estupenda en Londres, respeto y dignidad y una esposa italiana con la que estaba pasando unas vacaciones en Roma cuando sufrió una bajada de presión, cayó fulminado, en la caída se torció el cuello y se quedó parapléjico, incapaz de mover brazos y piernas, y por supuesto incapaz de escribir.

El otrora feliz y suertudo autor, ahora incapaz de sostener la pluma o aporrear las teclas de su ordenador, no se resigna a renunciar a la escritura, de manera que este libro reúne sus meditaciones en breves capítulos dictadas a su esposa y a sus hijos, en los ratos que pasaban al pie de su cama.

A pedazos cuenta la horrible experiencia del hado adverso, de la suerte funesta, imprevisible y que asalta por sorpresa –desde luego, no sé si hay algo peor que estar inmovilizado pero con la mente ilesa, como el tronco humano de Y Harry cogió su fusil—y te convierte en otro, muy diferente de quien eras.

Portada del libro de Kureishi

Relata algunas experiencias y anécdotas de sus estancias, durante un año, en cinco hospitales italianos y británicos –sus tertulias con otros enfermos simpáticos que se desplazan en sus sillas de ruedas hasta el pie de su cama para darle palique, el carácter de los enfermeros y médicos, las visitas de los amigos--. Estos informes van salpicados con reminiscencias de los años de aventuras y éxitos; y los pensamientos, algunos, lógicamente desesperados, que le asaltan en el tiempo que se hace eterno en las noches desveladas…

Especialmente turbadoras no me parecen las reminiscencias sexuales de cuando él estaba en la cresta de la ola, ni las anécdotas escatológicas sobre enemas y dedos de enfermeros hurgando en su culo, ni su adiós casi indiferente a la líbido, que han impresionado a algunos críticos. Sino sus meditaciones sobre cómo uno, cuando queda del todo dependiente de los demás, va bajando el listón de su pudor, la autoexigencia del sentido de la propia dignidad –que, al fin y al cabo, es el núcleo de la autoestima de cada cual—y cómo cuando ésta se pierde, ya da igual. Se sigue adelante sin dignidad, aferrados a la vida.

Nada es seguro

Cuando, en silla de ruedas y gracias a la ayuda de su abnegada familia, el escritor puede volver a entrar en su propia casa, al espacio ahora vagamente irreal de los buenos tiempos –la escena no puede ser más melancólica, por más que el autor haga de tripas corazón-- el libro termina.

A pedazos están el cuerpo y la vida de Kureishi. Y a pedazos es como escribió su texto, no había otra. No es un libro sensacional ni siquiera originalísimo, pues ya otros autores que han sufrido traumas parecidos nos han dejado su testimonio en textos recientes. Pero vale como recordatorio de que no debemos dar nada por seguro, y menos lo más importante, que es la salud.

Y, como los creyentes en los libros de plegarias y meditaciones piadosas, algo curiosamente reconfortante encuentra el lector en estas páginas, aunque sólo sea la celebración de la vida y del humor a pesar de los pesares.

O quizá el consuelo de la fábula moralizante del Conde Lucanor del infante don Juan Manuel que recoge Calderón de la Barca en este poema que a los bachilleres de mi generación se nos instaba a aprender de memoria: “Cuentan de un sabio que, un día,/ tan pobre y mísero estaba/ que sólo se sustentaba/ de unas yerbas que comía./ ¿Habrá otro, entre sí decía,/ más pobre y triste que yo?/ Y, cuando el rostro volvió/, halló la respuesta, viendo/ que iba otro sabio cogiendo/ las hojas que él arrojó”.

Por no remontarnos al libro de Job, porque, aunque Job sufrió mucho, su historia acaba bien (Dios le devuelve todo lo que le había arrebatado con su vanidoso duelo con Satanás); cosa que no puede decirse de Kureishi.