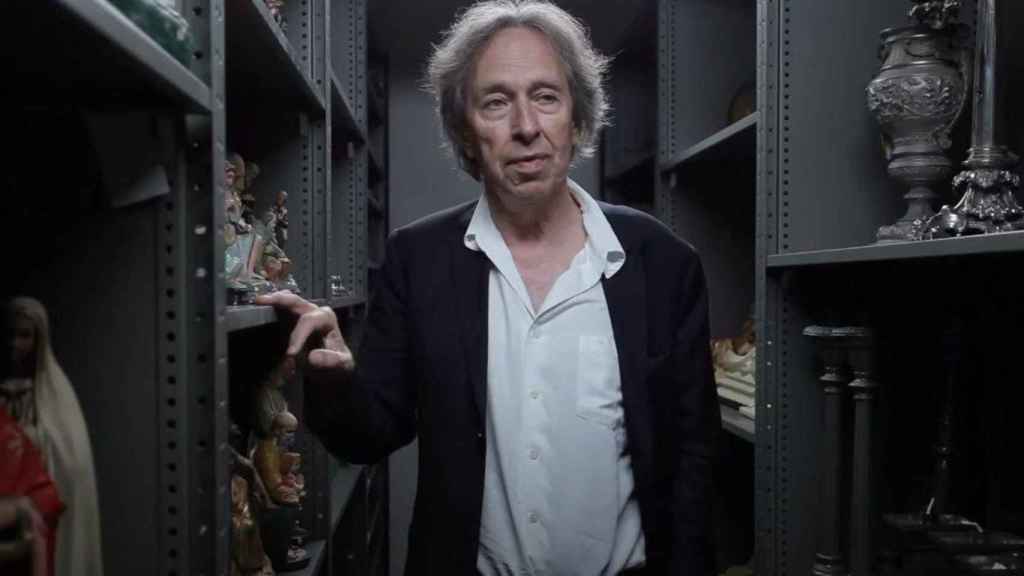

Pascal Bruckner / YOUTUBE

¡Sé joven!

Bruckner sostiene que hay que decir "gracias" porque nada se nos debía, ya que la aventura humana no tiene sentido y solo es una absurda y magnífica ofrenda

5 junio, 2021 23:50En momentos depresivos, lejos de su casa y sus amigos, refugiado en Túnez durante la Segunda Guerra Mundial, anciano, y consciente de que todo lo que tenía que decir en literatura ya lo había dicho, y también consciente de que el futuro no le depararía especiales satisfacciones, Gide escribe en sus Diarios que está preparado para morir sin lamentarse, puesto que ha vivido, escrito y viajado bastante, pero que no tiene ninguna prisa por irse, que se aferra a la vida por pura curiosidad: quiere saber cómo acabará la guerra, y si los valores culturales y morales que asocia a la existencia de Francia (sí, era bastante chovinista) sobrevivirán a la catástrofe y volverán a mostrarse radiantes e influyentes sobre el resto del mundo, o si, por el contrario, todo aquello que era para él la sal de la tierra habrá desaparecido definitivamente bajo los escombros de las bombas. La curiosidad es una razón tan buena como cualquier otra para seguir viviendo.

He estado leyendo el libro de Pascal Bruckner Un instante eterno: filosofía de la longevidad (Siruela), un libro que está gozando de bastante éxito, pues lleva cinco ediciones rápidamente agotadas, que trata sobre las paradojas de esa llamada tercera edad que algunos viven como una tragedia melancólica y otros, en cambio, manteniendo las ilusiones juveniles, como aquel socio octogenario del Ateneo al que oí jactarse de que su hijo no le reprochaba que siguiera jugando al tenis a su provecta edad, sino de que al terminar los partidos fuese a saludar al adversario saltando la red. Esa es la postura de Bruckner; este filósofo francés de 73 años, al que descubrí por La edad de la inocencia (Anagrama), que es un alegato, justamente celebrado, sobre la infantilización de la sociedad y el recurso al victimismo como arma para garantizarse el poder moral que legitima la impunidad, postula en Un instante eterno que “hasta el final debemos permanecer como seres del sí, de la adhesión incondicional a lo que es”, como si acabásemos de heredar una inmensa fortuna, y como si tuviéramos, “incluso a los 70 o a los 80 años, una asignación de años adicionales, una edad de oro”. La vida para Bruckner es una insensatez, pero hay que agradecerla: es un regalo insensato.

Recuerdo que para curarme de alguna dolencia muscular frecuenté durante una temporada, hace muchos años, un centro de rehabilitación donde solían ponerme una especie de cabezada para caballos, y me tenían un cuarto de hora así colgado, estirando el cuello. Era un poco doloroso. Aprovechaba el rato para pensar en las musarañas. A veces a mi lado había una vejecita que, también colgada de una cabezada, no paraba de suspirar y repetir, dolorida: “Ay, señor, qué vida. Qué vida”. Parecía tan triste que quise consolarla y le dije: “Señora, tiene usted que pensar, cada mañana, en algo que le haga ilusión. Basta con una sola cosa para justificar el día que viene por delante. Piense, por ejemplo, en el día de hoy: algo habrá bueno, alguna pequeña felicidad que le está aguardando. ¿Un paseo, alguna visita, quizás?”, La anciana se quedó pensando un momento y dubitativamente, me respondió: “Bueno... esta noche hay el Buenafuente”. Es decir, que daban en la tele el programa del simpático entretenedor. En el momento, confieso que pensé: “Vaya birria de ilusión, el programa de la tele. Qué senectud, qué decadencia”. Pero luego he llegado a la conclusión de que, “whatever brings you through the night, it’s alright, it’s alright”, cualquier cosa que te lleve a través de la noche está bien, según la depurada filosofía de John Lennon en su alegre canción, que cantó en Las Vegas, en el show de Elton John, poco antes de que lo matasen.

El poeta Joan Vinyoli / YOUTUBE

Vinyoli no veía a Buenafuente, pero tenía lápiz y papel, y así escribió: "Acabada ja la vida, aquiescent, vell i nafrat / he sentit una gran crida / que a benhaurança convida / per un camí no fressat". (Acabada ya la vida, aquiescente, viejo y llagado, he oído una gran llamada que invita a felicidad por un camino no hollado). Luego describe el poeta un paisaje de gran belleza y misterio, y explica que lo que le ha llevado hasta aquella “sierra tan alta”, desde la mesa de su soledad, es la palabra. Así supongo que se proponía responder Vinyoli, exaltando el poder mágico de la palabra de la poesía, a todos los memento lúcidos pero deprimentes de la poesía clásica, como el justamente célebre soneto de Góngora (que solía llamarse a sí mismo, en sus versos, Licio) que termina: “¿Confiésalo Cartago, y tú lo ignoras? / Peligro corres, Licio, si porfías / en seguir sombras y abrazar engaños. / Mal te perdonarán a ti las horas, / las horas que limando están los días, / los días que royendo están los años”. Unos tercetos que me aterrorizaban cuando era pequeño, y curiosamente ahora me dejan indiferente, aunque admirado de su eufonía y de esas imágenes de las ruinas de Cartago hablando, y del tiempo que “roe”, como una plaga de ratones australianos.

Hay que decir “gracias”, sostiene Bruckner, porque nada se nos debía, ya que la aventura humana no tiene sentido y solo es una absurda y magnífica ofrenda. Su libro es una entretenida divagación, llena de sensatez y de penetración, sobre diversos aspectos de la vejez en nuestros tiempos, cuando dos o tres décadas suplementarias se le han dado al hombre, y sobre las paradojas que ese raro desajuste produce. Y ya que mencionamos las ruinas de Cartago, Bruckner sostiene que “hay belleza en las ruinas”, en un capítulo dedicado a los “catadores de lo crepuscular”, es decir a los matrimonios de edades desparejas (como el del actual presidente francés).

Su optimismo general no le ciega, y así tiene páginas conmovedoras sobre los ancianos desvalidos que ven mal, apenas oyen, tiemblan un poco, viejecitos para quienes cada salida a la calle, cada trayecto en autobús o en metro, es una aventura peligrosa: “Los carteristas tratan de robarles, de arrebatarles sus pertenencias y de asustarles levantando la voz”. Son reflexiones que ya estaban en la canción Les vieux de Brel: “Les vieux ne rêvent plus, leurs livres s'ensommeillent, leurs pianos sont fermés / Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. / Les vieux ne bougent plus leurs gestes ont trop de rides leur monde est trop petit / Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil et puis du lit au lit” (Los viejos ya no sueñan, sus libros dormitan, sus pianos están cerrados / El gatito se ha muerto, el moscatel del domingo ya no les hace cantar. / Los viejos ya no se mueven, sus gestos tienen demasiadas arrugas, su mundo es demasiado pequeño: / de la cama a la ventana, luego de la cama al sillón, y luego, de la cama a la cama). ¡Qué canción más triste! Bruckner no niega la verdad de esta visión, pero sostiene que el arte no tiene edad y, ya que hemos citado el piano cerrado de los viejos de Brel, él cita al compositor alemán Wolfgang Rihm, quien sostiene que “cuando compongo, incluso retrocedo en el tiempo biológicamente. A veces tengo 89, luego 4, luego 53, luego 26 y medio, luego 73 y luego estoy muerto”. Así, en el mundo creativo, pero también en la más trivial vida cotidiana, las épocas interfieren en todas direcciones, deduce Bruckner. “La niñez y la adolescencia duran, al menos en potencia, hasta una edad avanzada. Hasta cierto punto el tiempo puede ser retorcido, como una cuchara, en todas las direcciones”. No le falta razón, y, visto así, no era tan delirante la orden que le daba un gran (aunque ignorado) poeta ruso a su difunto abuelo: “¡Sé joven!”.