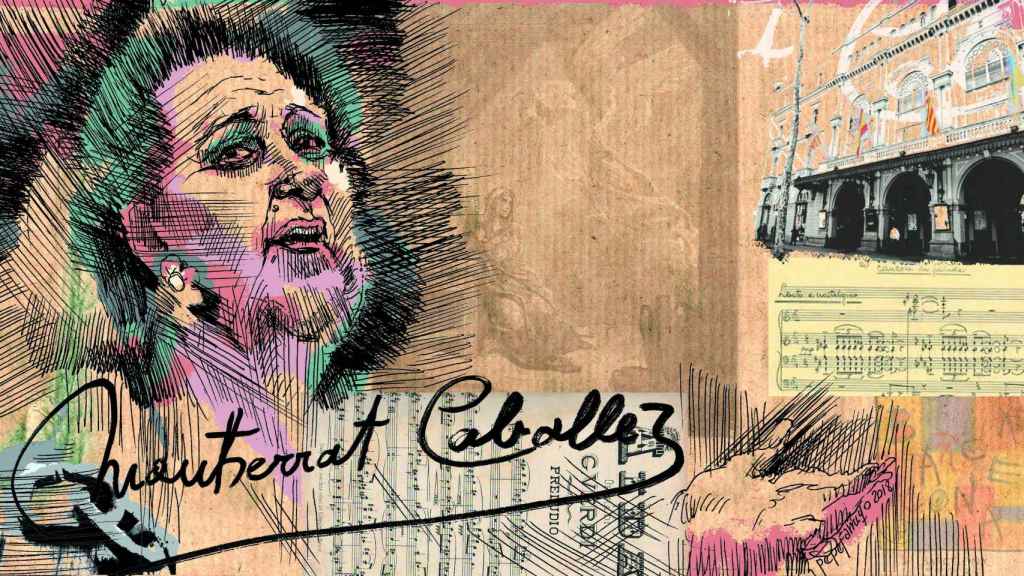

Monserrat Caballé / FARRUQO

Monserrat Caballé: la 'voce di testa'

Retrato de la gran diva de la ópera catalana, que nunca aceptó las cadenas, y menos las políticas, a través de sus grandes momentos en el Liceu

12 octubre, 2018 00:00Es bien sabido que la primera ópera que se estrenó en el Liceu de Barcelona fue un Donizzetti. Y de este compositor se ha dicho que desató la voz de Montserrat Caballé, junto a Bellini, Rosellini y Verdi. Estos grandes músicos compusieron las óperas de scena, con paisaje recitativo, seguido de un aria llamada por los entendidos doble cabaletta; fueron descubiertos en el primer romanticismo, pero sus arquitrabes y solfas fueron desapareciendo en la segunda mitad del XIX, sin dejar nunca de ser la puerta de la modernidad, gracias a la melodía, según la función casi demiúrgica que le concedió Igor Stravinski.

El compositor de origen ruso huyó de la Segunda Guerra para instalarse la Cátedra de Poética de Harvard, en Minesotta. Y allí dio seis conferencias, reunidas por Acantilado en Poética musical, un ensayo considerado la gran introducción a la estética de nuestro tiempo (equiparable al mensaje ágrafo de Picasso, en la plástica).

El maestro Roger Alier destaca el sexteto de Lucía de Lammermoor, Chi mi frena en tal momento, para dar entrada a las voces di testa y entre ellas a Montserrat Caballé. La dama de los recitativos –voz acompañada de cuerda– que acaban en aria, se enfrentó a todos los desafíos a lo largo de su carrera, llegando a sublimar a Wagner, que compuso grandes pasajes en los que se no se distinguía lo uno de de lo otro.

Los entendidos de una sociedad melómana como la barcelonesa (los wagnerianos, que adoraron a Francesc Viñas forjaron su nido pensando en la generación de hoy) reconocen que un Wagner de cuatro horas se presencia como quien acude a una especie de zibaldone, una colección de piezas de un mismo autor, unidas, casi idénticas, pero sin rumbo, y que sorprenden por inesperadas. En estos casos, sea en el Liceu o en la Festspielhaus de la ciudad wagneriana de Bayreuth, dicen que al espectador solo le rescataba del tedio una voz repentina como la de la soprano recién fallecida.

El apuntador del Liceu, Jaume Tribó, de niño se conocía de memoria la partitura y el libreto de la Walkiria. Hicimos el bachillerato juntos, en la Escola Layetana y, de vez en cuando, Tribó escribía en la pizarra con qué fragmento nos ilustraría a los que nos quedáramos en clase a la hora del patio. Entre risas y estupefacciones, Tribó nos explicaba por qué Parsifal debía ser interpretado por un tipo de tenor y no por otro.

Con los años, Tribó se convirtió en un puntal del Liceu, de sus publicaciones, de su biblioteca, de su maravilloso intangible. Ocupó el caucus de uno de los mejores teatros de ópera del mundo. Y siempre imaginé que mi compañero de colegio (él iba dos o tres cursos más avanzados que yo), acabaría subiéndose, algún día, a una butaca de platea, como hacía aquel famoso sobrino de Witgenstein (narrado por Thomas Bernhard), que protestaba a grito pelado, en la ópera de Viena, ante el más mínimo fallo del gran director de la Filarmónica, el intocable Herbert von Karajan.

La muerte de Caballé le salió al encuentro el sábado día 6 octubre. Tribó dijo, con la misma coloración fonética de su adolescencia, que en cada estreno la soprano siempre trasladaba algo especial al público del teatro, ¿será por algo, no? Este hombre enigmático y nunca reconocido por el gran público añadió un dato de escozor: “ella descubrió y ayudó en sus orígenes a tenores como Josep Carreras o Joan Pons”.

En la despedida pública de Caballé, el otorrino de la soprano, Pedro Clarós, contó una anécdota que pende del fino hilo irónico de los recuerdos dulces: “Una vez Montserrat Caballé me dijo que no sabía si iría al cielo, y yo le dije que seguro que sí, con todas las Ave Marías que has cantado”. Durante el funeral en el tanatorio de Les Corts, se pudo escuchar la inconfundible voz de la cantante interpretando el Ave María, de Schubert; Lascia ch’io Pianga, de Haendel; la conocida aria O Mio Babbino Caro, de Giacomo Puccini; y, por último, La Vergine degli Angeli, de Giuseppe Verdi.

Caballé nunca aceptó las cadenas y menos las políticas: “Las cadenas son para la esclavitud”, les estampó en los morros a los dirigentes del procés, al negarse a celebrar la cadena humana de 2013, de Salses a Guardamar. Para entonces, el dolor de muelas no había llegado a los premolares; ahora es una punzada permanente desde la mandíbula hasta la glotis, secreto de la voz cuando se trata de llegar a la stretta, pasaje final, climax de las mejores óperas.

Son tantos los momentos de su biografía musical de Caballé, que elijo mayo de 1983, cuando Freddie Mercury acudió a la representación de Un ballo in maschera, de Verdi, en el Royal Opera House, de Londres. Mercury estaba fascinado por Luciano Pavarotti, y apenas reparó en que, en el segundo acto, aparecía en escena Montserrat Caballé. La voz de la soprano lo petrificó, hasta el punto de olvidarse del gran tenor. El resto de la anécdota es conocido y pertenece a la magia de las uniones temporales que marcaron el éxito de los Juegos del 92.

Del conocido dueto, se cuenta que Mercury buscó a la soprano, hasta que se conocieron y apareció la idea de grabar juntos. La sociedad se concretó unas semanas después, el Garden Lodge de la ciudad del Támesis, en una soirée que se alargó hasta la madrugada, cuando ambos se despidieron con las notas de Barcelona en la cabeza, el himno de los Juegos del 92. Mercury falleció en 1991, y su amiga estuvo con él en la despedida. Fue en el West London Crematorium, con el aria D’amor sull’ali rosee, de El trovador, interpretada por Caballé.

Se ha escrito que Caballé heredó de María Callas una parte importante de su repertorio, al que incorporó más de 150 obras entre óperas, cantatas y oratorios. A lo largo de medio siglo de actuaciones interpretó algo más de 80 personajes operísticos; fue la recuperadora del bel canto (mejor diría del buen gusto) y se convirtió en la referencia de Richard Strauss.

Sus inquietudes la llevaron a los escenarios con obras como Tristan e Isolda (Wagner), La Fiamma (Respighi) o Semiramide (Rossini). El Liceu o El Gran Teatro del Liceo fue su nido aunque la Caballé (tenía casa en Barcelona, claro) no pasaba las noches de estreno en el Hotel Español propiedad del abuelo de Joan Gaspart, y gabinete del gran Plácido Domigo, alternado con el Ritz.

A lo largo de su historia, el teatro de las ramblas ha sido el anfiteatro de la vida; basta recordar el balcón del Hotel Internacional, situado frente al Liceu y encima del Café de la Ópera, desde donde Georges Bataille (Le bleu du ciel) testimonió el inicio de las hostilidades del Comité de Milicias Ani-fascistas, aquel 18 de julio del 36. Bataille entregó la primera versión de su novela en 1935, pero volvió sobre sus pasos para incluir en su obra el estallido, delante de una barricada hecha de adoquines y colchones descosidos, similar a la que contó, un siglo antes, Jean Valjean, el protagonista de Los Miserables de Hugo. La literalidad de aquellas horas dramáticas frente a la fachada del Liceu puede rastrearse en la última edición de la obra completa de Bataille, en Gallimard (2004).