Julián Marías en 1935

Volver a Marías padre (II)

El filósofo conservó a través de un sinfín de artículos y conferencias y en dos libros –Circunstancia y vocación y Las trayectorias– el legado intelectual de Ortega y Gasset, al que tirios y troyanos quisieron destruir en la hoguera del sectarismo

“Desde que se inició la discordia en España se había tratado de eliminar a Ortega”, recordaba Julián Marías en 1983, cuando se cumplía el centenario del nacimiento del filósofo. En el anterior artículo de esta serie, terminábamos recordando la admirable lealtad y la admiración sin fisuras que Marías siempre guardó por su maestro, cuyo legado se empeñó en salvar de la hoguera a la que tirios y troyanos querían condenarla. Como cuenta en sus memorias, además de reencontrarse con él en Lisboa en los dificilísimos años cuarenta, Marías le ayudó a volver a España, fundando con él el Instituto de Humanidades, cuyo texto de presentación, redactado por Ortega, sigue siendo un manifiesto modélico –y en algunos aspectos clarividente– acerca del cometido siempre renovado de las artes y las letras. A pesar de haberlo perdido todo, el filósofo apelaba aún a la responsabilidad y a la necesidad de ir más allá del etnocentrismo occidental, otra prueba de la imbatible capacidad afirmativa que tuvo aquella generación.

Cuando Ortega murió en 1955, Marías se propuso mantener vivo su magisterio, reivindicando en general la originalidad y la ambición del pensamiento español del siglo XX, a su juicio muy poco conocido y, en muchos aspectos, precursor de corrientes y escuelas que luego serían hegemónicas en Europa. En ese sentido, escribió muy pronto, en 1943, un ensayo sobre Unamuno, figura a la que nunca dejó de prestar atención. En otro trabajo más tardío, titulado La originalidad española en el pensamiento actual (1964), Marías escribió la que quizá sea la observación más lúcida que se ha hecho sobre el particular empeño unamuniano:

“Al renunciar a la razón, al renunciar a esa forma de ciencia dominante en su tiempo, afirmó la imaginación, con lo cual, casi sin saberlo, había andado ya la mitad del camino para una reconstitución adecuada de la razón. […] La presentación del tema de la muerte como tema decisivo de la filosofía, la referencia del hombre a las ultimidades en el momento en que dominaba una mera cultura de medios, todo eso causó la eficacia vital del planteamiento de Unamuno, su apelación al hondón del alma, al fondo mismo de la libertad personal”.

Julián Marías

De alguna manera, Marías se propuso ser el puente que uniera a Unamuno con Ortega, dos figurones que en su tiempo habían andado siempre a la gresca, sin dejar al mismo tiempo de admirarse y necesitarse. En 1957, apenas dos años después de la muerte de Ortega, Marías publicó una edición anotada de Meditaciones del Quijote (1914), el primer libro del filósofo, proponiéndose desvelar la “extraña dificultad de este libro tan fácil” en un comentario continuo, a la manera de los humanistas. Anotando prácticamente cada párrafo, Marías ilumina, con un impresionante dominio de la historia de las ideas, la labor de restitución filosófica llevada a cabo por Ortega in partibus infidelium, cuando trajo a España y al español “la alegría alciónica del pensamiento”. Entre otras cosas, el discípulo se dio cuenta de que la “razón vital”, el gran asunto filosófico de Ortega, surgió del enfrentamiento con algunos postulados de Del sentimiento trágico de la vida, de la oposición, en concreto, que Unamuno establece en su ensayo entre vivir y razonar, disyuntiva que a Ortega le parecía “sospechosa” y a cuya reconciliación dedicaría toda su obra.

El diálogo con los maestros muertos, representantes además de una España perdida pero aún latente, animó el personal esfuerzo de Marías por mantener viva la llama de la tradición intelectual y moral en la que se había formado. Es muy interesante la idea que siempre defendió de la libertad posible, aun bajo el yugo del franquismo, capaz de crear espacios exentos de totalitarismo al margen del poder oficial. En 1941 ya había publicado una Historia de la filosofía que rebasaría las treinta ediciones y que llegaría viva a la Transición. Y desde entonces, desplegó una actividad en todos los frentes que él mismo, en sus memorias, recordaría como “la vegetación en el páramo”. Basta echar un vistazo a las traducciones que hizo –Leibniz, Kant, Karl Bühler, Séneca, Aristóteles, Dilthey, Scheler, Comte– para calibrar la magnitud de su contribución.

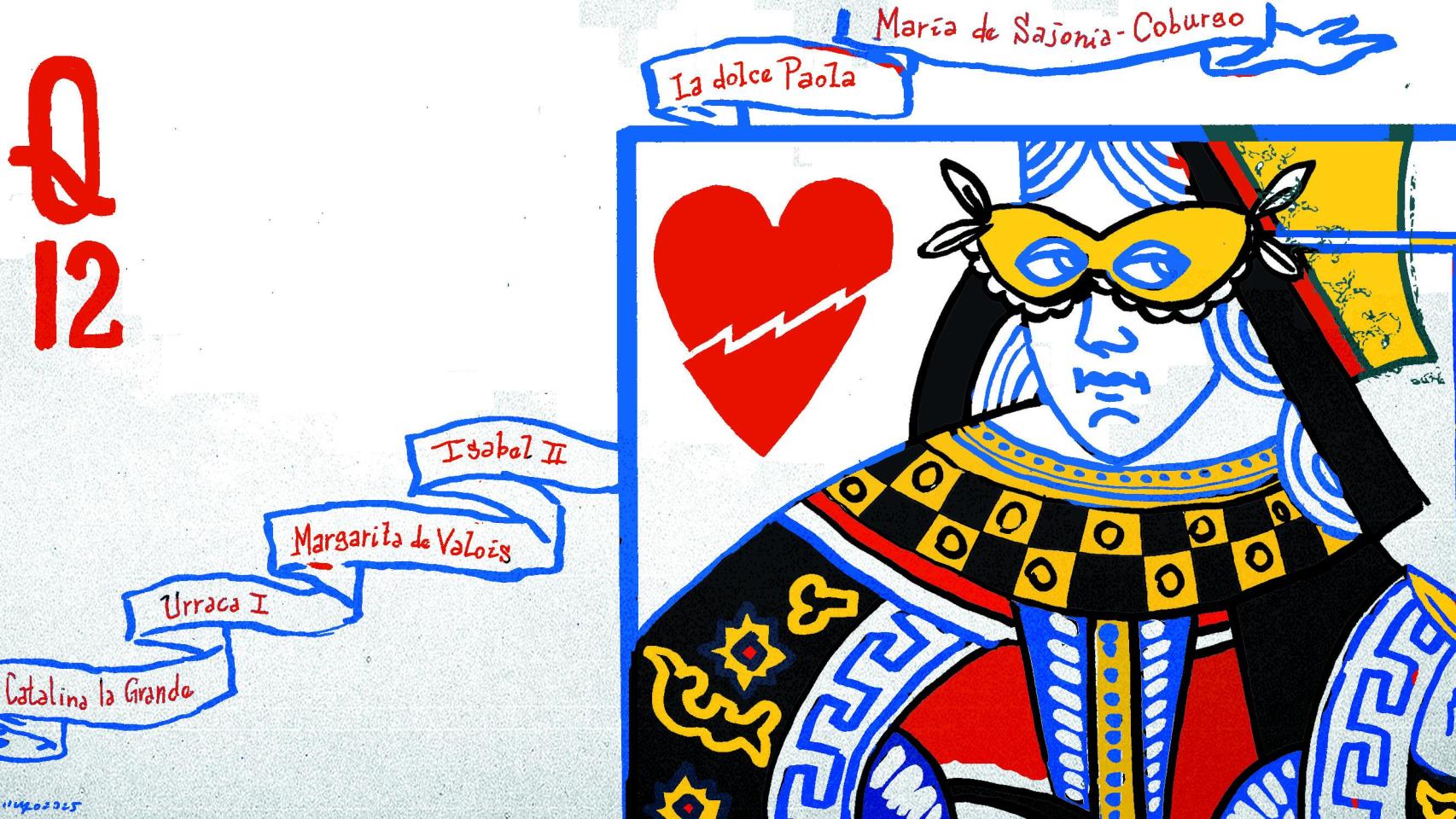

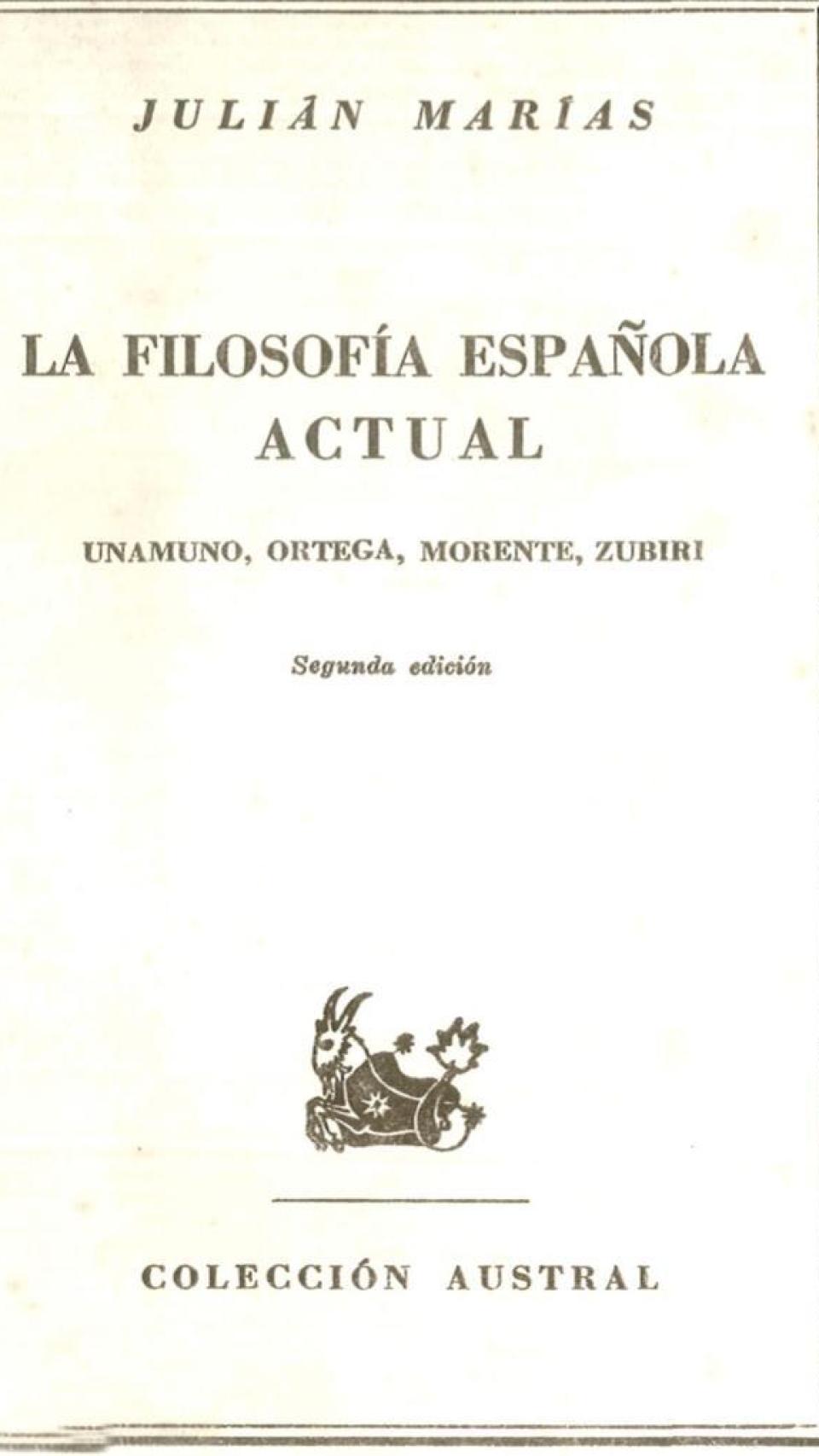

'La filosofía española actual'

Al mismo tiempo, y puesto que se le vetó la entrada en la Universidad, Marías empezó muy pronto una actividad como profesor invitado en el extranjero, primero en Estados Unidos, en Wellesley –donde sustituyó a Jorge Guillén–, y más tarde también en Harvard y Yale. También en la década de 1950, el filósofo inició su larga y fecunda relación con América Latina, siendo conferenciante habitual en Argentina, Puerto Rico, México y muchos otros países del continente. En 1954, recibió un invitación para participar, con un restringido grupo de filósofos –entre ellos Gabriel Marcel, Paul Ricoeur o Lucien Goldmann– en un seminario de Heidegger en el Château de Cerisy, en Normandía. En realidad, fueron tres seminarios en los que Heidegger habló de Kant, Hegel y Hölderlin. Hay algo emocionante, y poderosamente cinematográfico, en ese encuentro de pensadores europeos en aquel castillo renacentista, donde “los murciélagos planeaban sobre las camas”, aún con el recuerdo humeante de la última guerra.

Poco a poco, Julián Marías, por necesidad pero también por vocación, se convirtió en un profesor internacional, capaz de hablar sin papeles en francés, inglés y alemán, participando en los debates filosóficos del momento y aprovechando siempre la ocasión para divulgar el pensamiento español. En 1960 publicó su primer gran trabajo sobre Ortega, Circunstancia y vocación, un estudio de más de cuatrocientas páginas destinado sobre todo a aclarar la procedencia del pensamiento orteguiano a partir del análisis de la situación histórica española y europea a finales del XIX y principios del XX, así como a la dilucidación de los principales asuntos que vertebran su primera navegación, más o menos hasta el principio de la guerra civil.

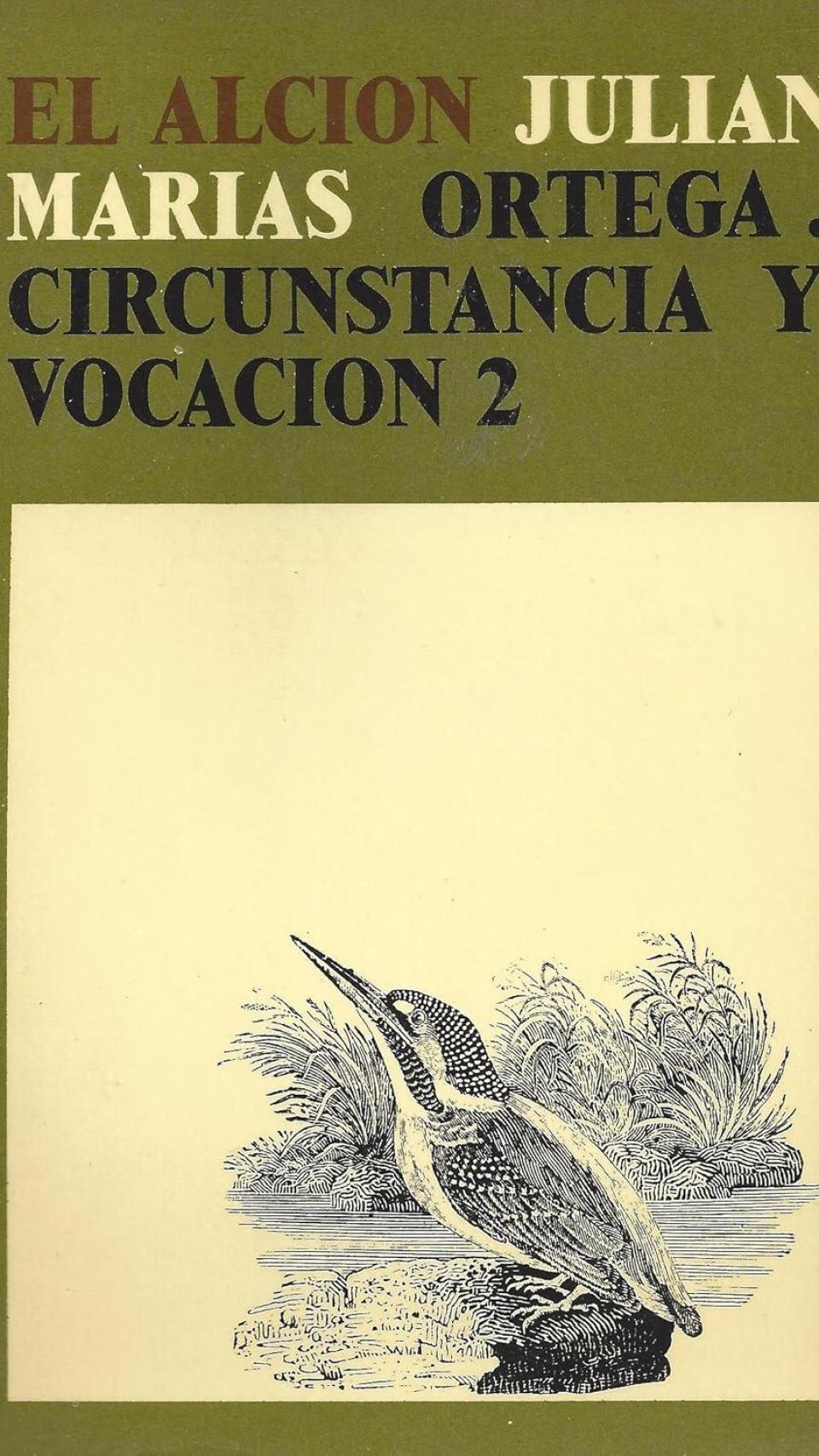

'Ortega. Circunstancia y vocación'

Marías se propuso siempre “completar a Ortega con sus propias posibilidades”. El filósofo, además, no había dejado de recibir tremendos ataques a lo largo de la posguerra, incluso con tratados monográficos de sacerdotes obstinados en denunciar los errores y el tremendo peligro de su filosofía. Por otra parte, hacia 1960, como recordaría el propio Marías en sus memorias, la filosofía empezó a inundarse de marxismo, primero en Francia y luego en el resto de Europa. “Se empezó a desestimar todo lo que no era más o menos marxista, y como no lo era la casi totalidad de la cultura francesa, se inició una época de desvío, olvido y abandono. Todo ello estimulado por cierto número de intelectuales resentidos, en ocasiones a pesar de su éxito, que no inmuniza contra el profundo resentimiento personal, y creo que a veces lo fomenta”.

Ortega fue sin duda una de las víctimas de esa nueva reconfiguración del poder intelectual europeo. No se ha pensado lo suficiente acerca del empobrecimiento que supuso en Europa la reducción marxista del hombre a sus condicionantes económicos y laborales, así como el abandono de la interpretación que ello conllevó en favor de la exhortación a “cambiar el mundo”. Como observó Heidegger con luciferina agudeza, el postulado seminal de Marx, en sus Tesis sobre Feuerbach, según el cual “los filósofos solo se han dedicado a interpretar el mundo cuando lo que se trata es de cambiarlo”, encierra una sospechosa falacia, pues el mandato de “cambiar el mundo” supone fomentar una distinta “concepción” del mundo que solo puede hacerse mediante la interpretación del mismo, con lo cual volvemos a la casilla de salida. Esa ceguera frente a la propia inconsistencia filosófica de una corriente tan hegemónica de la modernidad quizá sea el origen de muchos malentendidos intelectuales, sociales y por supuesto políticos.

Lolita Franco y Julián Marías junto a su hijo Fernando

Marías escribió su estudio contra esa inercia, destacando hasta qué punto Ortega se había adelantado –como Unamuno– a la problemática existencialista pero sin el énfasis nihilista de esa escuela, con una luminosidad que sus enemigos a derecha e izquierda se habían empeñado en apagar. Como dijo el propio Ortega en una cita muy bien comentada por Marías en su estudio: “El primer mandato del artista, del pensador, es mirar, mirar bien el mundo en torno. Este imperativo de contemplación, o amor intellectualis, basta a distinguir la moral del espectador de la que establecen los activistas, no obstante sus múltiples coincidencias”.

Julián Marías, además, aplicó la cuestión de la “razón vital” a su propia vida de un modo sistemático, convirtiendo su trabajo en una “estructura dramática” que nacía de una necesidad existencial antes que de un deber meramente pragmático, a pesar de las estrecheces vividas y de las dificultades con las que él y su mujer tuvieron que lidiar. Quizá por eso la trayectoria de Marías resulta hoy tan inspiradora y reconfortante. En líneas generales, uno tiene la impresión de que siempre se lo pasó muy bien, de que nunca hizo nada que no quisiera hacer, en compañía de una esposa, Lolita Franco –también discípula de Ortega, traductora y autora de un ensayo sobre España como preocupación– que además fue una gran compañera intelectual, para quien Marías decía escribir todo lo que publicaba.

Desde la publicación en 1960 de Circunstancia y vocación, Marías había anunciado que el libro tendría una continuación en la que se abordaría el resto de la obra de Ortega. Pero fueron pasando los años y el proyecto se aplazaba una y otra vez. La muerte de su mujer en 1977, víctima de un cáncer, sumió a Marías en una depresión de la que le costó mucho trabajo salir. Poco a poco, sin embargo, recobró su actividad febril de conferenciante internacional, y en 1982, fue invitado a formar parte del Council of Scholars en la Biblioteca del Congreso de Washington, sin mayor obligación que trabajar allí en lo que quisiera. Marías aprovechó el semestre para empezar a trabajar por fin en el libro cuyo título tenía decidido desde hacía tiempo, Ortega. Las trayectorias, y que se publicaría en 1983, para celebrar el centenario del filósofo.

'Ortega. Las trayectorias'

En Una vida presente, Marías cuenta algo desoladoramente revelador acerca de la “cultura democrática” de este país. Para preparar el centenario de Ortega, el Gobierno de Calvo-Sotelo, con Soledad Becerril como Ministra de Cultura, nombró una comisión nacional para su organización. Marías fue nombrado miembro de la misma. Pero en octubre de 1982, el PSOE llegó al poder y la comisión para el centenario no se reunió ni una sola vez. Según escribe Marías: “Así transcurrió íntegro el año 1983: oficialmente, un centenario en blanco”. La negligencia, por parte además de quienes se consideraban herederos de cierta tradición republicana, produce hoy sonrojo e indignación.

Las trayectorias completaba, con casi quinientas páginas más, el trabajo de 1960, centrándose ahora en la segunda navegación de su maestro y conformando una especie de enciclopedia orteguiana, una exégesis de calado que hoy en día sigue siendo muy útil para orientarse en el bosque de la obra del filósofo. Como decía el propio Marías, Ortega está en buena parte sumergido en sus textos, que son la punta de un iceberg bajo el que hay que bucear para tratar de entender el conjunto. “La condición casi eucarística de la creación intelectual o artística es su permanencia como algo que pertenece a quien tenga la suficiente generosidad para hacerlo suyo”.

Y eso es lo que justamente hizo él en ese libro y, en general, en su propia obra ensayística y filosófica, de la que nos ocuparemos en el próximo artículo. Baste ahora, como anticipo, recordar las últimas y memorables líneas de Las trayectorias, que parecen resumir su propia navegación y, sobre todo, la épica olvidada de la transmisión: “Se dirá que, de todos modos, Ortega murió hace veintiocho años y sólo hizo lo que pudo hacer. Es cierto. Pero Magallanes dobló el continente americano, cruzó, sesgándolo, todo el Océano Pacífico, llegó a las Filipinas, y allí murió y terminó su historia. Y, si no recuerdo mal, Elcano siguió adelante, con el único barco que le quedaba y un puñado de supervivientes, y dio la vuelta al mundo”.