Diderot, en defensa de la Ilustración

Diderot, en defensa de la Ilustración en tiempos autoritarios

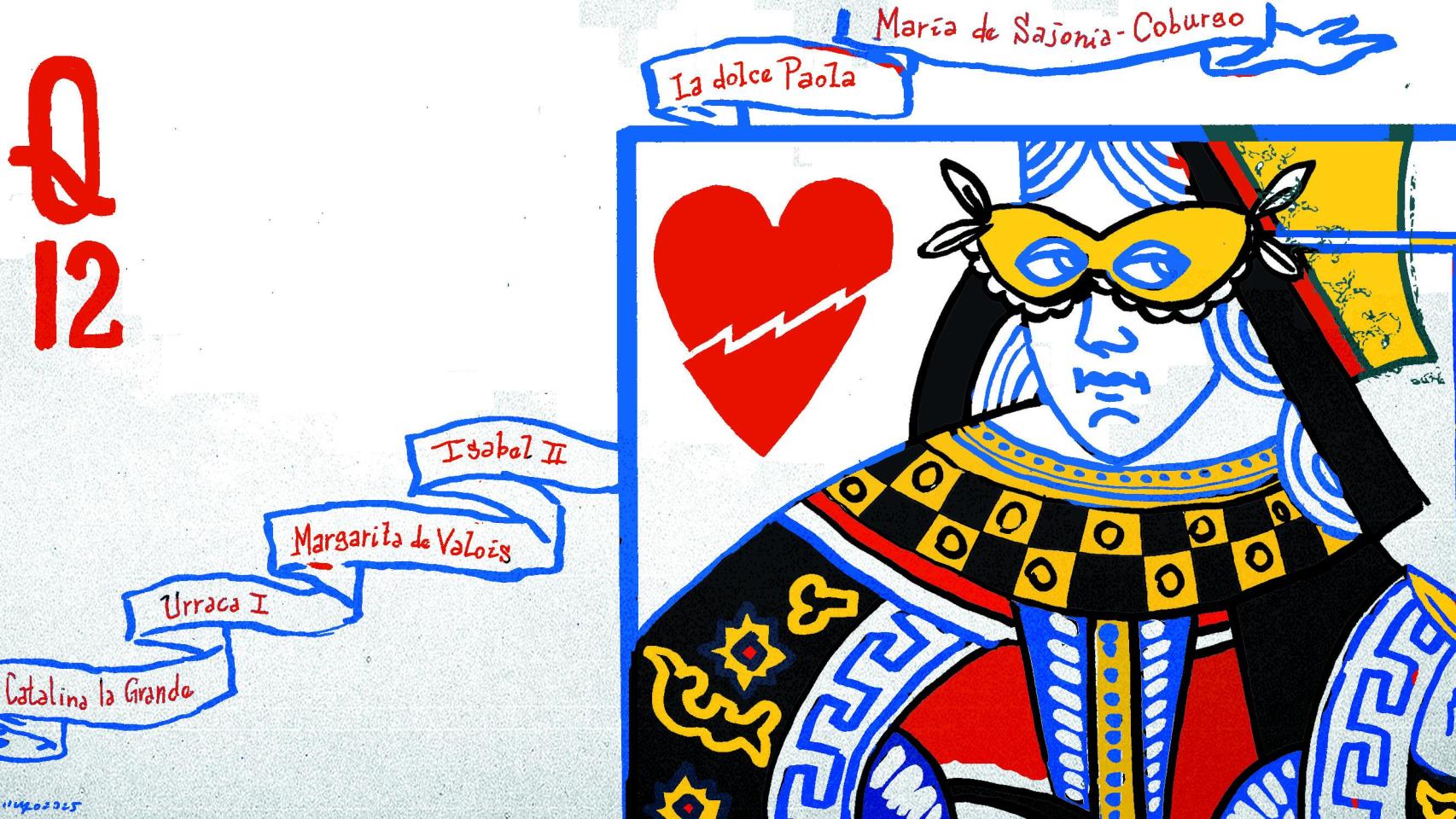

El alma de la Enciclopedia fue invitado por Catalina la Grande, a la que consideró "una autócrata”, y tras su regreso a París aseguró que en San Petersburgo “había conocido el olor del despotismo”, el mismo de algunos gobernantes actuales

¿Por qué miramos de nuevo a Hobbes? El miedo y la escasez

La vida de Denis Diderot (Langres, 5 de octubre de 1713- París 31 de julio de 1784) cubre la casi totalidad del siglo XVIII. Aunque le alcanzó para tener noticias de la independencia americana (1776), acabó antes de que pudiera ver la caída de la monarquía absolutista, consecuencia de la revolución de 1789. Fue un creador global: escribió teatro, novela, ensayo y, sobre todo, fue codirector (en realidad el alma) de la obra más grande del siglo: la Enciclopedia, para la que redactó más de 3.000 entradas.

Su familia, profundamente religiosa, deseaba que algunos de sus cuatro hijos tomaran los hábitos. Didier fue sacerdote tradicionalista, discrepante de su hermano mayor. Angélique, hermana mayor, fue monja ursulina y murió en el convento. Diderot atribuyó esta muerte al rigor de la orden y al absurdo de la castidad. Probablemente inspiró su novela La religiosa. La otra hermana, Denise, mantuvo siempre una estrecha relación con Diderot, incluso cuando el padre lo encerró en un convento carmelita para impedirle una boda que, de todas formas, celebró.

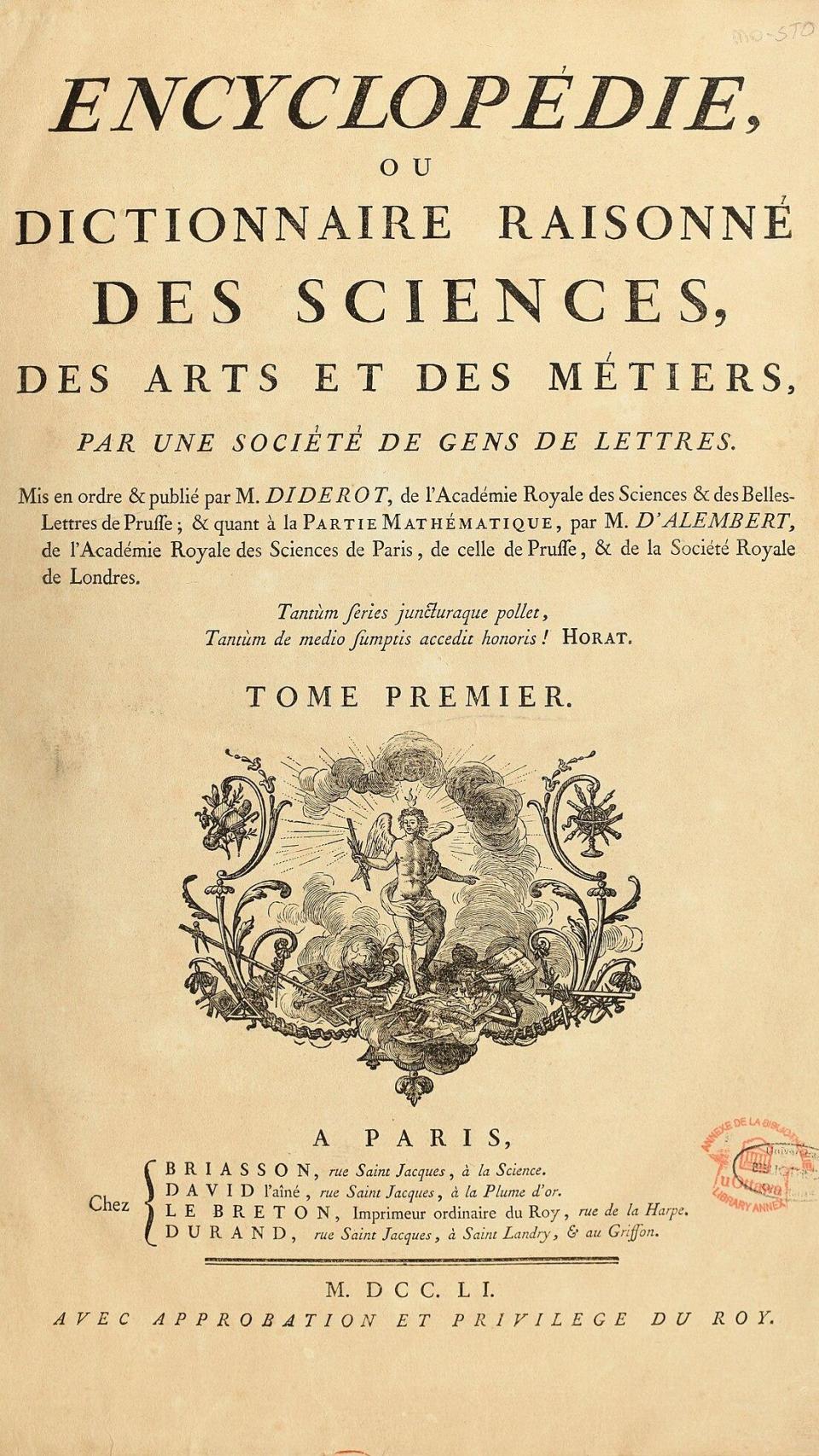

Estudió con los Jesuitas y, ya en París, cursó teología y filosofía en La Sorbona. Pero su mejor formación la obtuvo como traductor. De hecho, la idea de la Enciclopedia surgió tras recibir el encargo de traducir Cyclopaedia o un Diccionario Universal de Artes y Ciencias, del inglés Ephraim Chambers. En vez de ello, Diderot sugirió su actualización y ampliación. Así nació la Enciclopedia.

El primer volumen de los 17 con textos apareció en 1751. El último, de los 11 con ilustraciones, en 1772. La obra incluye 71.818 artículos en 18.000 páginas. Su primera edición, vendida a suscriptores, alcanzó los 4.000 ejemplares, a pesar de las trabas de la censura y la enemistad de Roma.

Fue ampliamente reeditada.

Tanto en sus escritos de creación como en los redactados para la Enciclopedia, Diderot se comporta como un ilustrado: un pensador e impulsor de la modernidad.

Una modernidad que se prolonga hasta hoy, cuando vive amenazada en un mundo que Marina Garcés califica de “antiilustrado” (Nueva Ilustración radical). Hoy, dice, “crece un deseo autoritario que ha hecho del despotismo y de la violencia una nueva fuerza de movilización” al tiempo que “triunfan las identidades defensivas y ofensivas”.

Denis Diderot por Louis-Michel van Loo

Diderot siempre rechazó el despotismo, sobre todo tras conocerlo directamente. Catalina la Grande, gran admiradora de su obra, le compró la biblioteca, pagando generosamente por adelantado para darle tiempo a pensar y vivir en sus últimos años. Le invitó incluso a San Petersburgo para actuar como consejero. Diderot, reticente a los viajes y ya con achaques, accedió y llegó a redactar una propuesta de plan general de educación.

Apenas consiguió nada. “Usted trabaja sólo sobre el papel, que se presta a todo; es obediente y flexible y no pone obstáculos ni a su imaginación ni a su pluma; yo, pobre emperatriz, trabajo con la naturaleza humana, que es, por el contrario, irritable, y se ofende con mucha facilidad”, dijo como excusa para ignorar sus consejos. “Diderot concluyó que la emperatriz era una autócrata” y tras su regreso a París aseguró que en San Petersburgo “había conocido el olor del despotismo”, explica Andrew S. Curran (Diderot. El arte de pensar libremente).

Aquella experiencia le mostró que nada se podía esperar de un régimen despótico, aunque se pretendiera ilustrado.

¿Qué no hubiera dicho de los déspotas actuales que ni siquiera aspiran a consolidar la ilustración sino que buscan aniquilar cualquier huella que el pensamiento crítico haya podido dejar en las masas?

Tragarse las mentiras

En su novela-diálogo El sobrino de Rameau, éste atribuye a un ministro de Francia la siguiente afirmación: “nada les es más útil a los pueblos que la mentira, nada más dañino que la verdad”. Una sentencia que parece inspirar a muchos gobernantes actuales y a los ideólogos a su servicio que sostienen que no hay diferencia entre mentira y verdad.

Una creencia que rechaza el otro personaje, trasunto del autor: “Le guste o no al ministro sublime que habéis citado, yo creo que si la mentira puede ser de utilidad durante un tiempo, es necesariamente nociva a la larga; y que, por el contrario, la verdad es útil necesariamente a la larga, aunque pueda pasar que perjudique en el momento”.

La función del pensador es combatir estos sofismas, sabiendo que lucha contra gigantes porque “nos tragamos a grandes sorbos la mentira que nos halaga y bebemos gota a gota una verdad que nos amarga. Y, además, ¡parecemos tan convencidos, tan sinceros!”.

Primera página de la Encyclopedie de D'Alembert y Diderot

Contra la confusión difundida por gobiernos e iglesias, la Ilustración era (es) un proyecto que confiaba en mejorar la condición del género humano a través de la educación y el progreso, de ahí que la Enciclopedia recogiera detallada información sobre las ciencias y los oficios.

Frente a esa voluntad formadora se yerguen hoy nuevos autócratas que pretenden que no contemos “con hacernos mejores a nosotros mismos” sino solamente con obtener “privilegios en un tiempo que no va a ninguna parte, porque ha renunciado a apuntar a un futuro mejor” (Marina Garcés).

Para ello, se necesita la credulidad de la población, precisamente la que quisieron cuestionar Diderot y sus amigos ilustrados.

Garcés propone “retomar el combate contra la credulidad”, un combate que si en su momento fue revolucionario, “ahora es necesario” porque “la ilustración no era un estado, era una tarea. Nosotros también: la antiilustración no es un estado, es una guerra”.

Hoy, aquí y allá se alzan voces (Adorno y Horkheimer) que sostienen que la Ilustración, con su defensa de una racionalidad que en algunos casos acabó siendo instrumental, abrió las puertas a la barbarie.

Trabajo colectivo

Ya en la posmodernidad, Foucault vincula el nacimiento de instituciones represivas (cárceles, manicomios) al pensamiento ilustrado.

No es una novedad. Diderot tuvo, casi de inmediato, un gran defensor, Kant, y un gran detractor, Rousseau.

“Ilustración significa el abandono por el hombre de una minoría de edad cuyo responsable es él mismo”, escribió Kant en Contestación a la pregunta ¿qué es la Ilustración?. Y añadió: “para esta ilustración tan sólo se requiere libertad y (…) hacer uso público de la propia razón en todos los terrenos”.

Rousseau, quien un día fuera íntimo amigo de Diderot (y autor de la mayoría de las entradas musicales de la Enciclopedia) sostenía que la Ilustración quebraba el vínculo del hombre con su propia naturaleza, ignoraba el papel de la pasiones y disolvía al individuo en la colectividad.

No tenía razón en lo referente a las pasiones, pero sí en la pérdida de centralidad individual. Un elemento distintivo de la Ilustración respecto al Renacimiento es el descubrimiento del trabajo colectivo. Si los renacentistas exaltan la capacidad creativa del sujeto en soledad, la modernidad se caracteriza por la colaboración.

Las artes más consumidas del presente (cine, televisión, arquitectura, incluso buena parte de la música y por supuesto la ciencia) son imposibles de concebir desde el individualismo. Para ponerlas en pie es imprescindible la aportación del grupo.

Ejemplo de ese trabajo en común es la Enciclopedia. No por casualidad, se inicia con una dirección colegiada: Denis Diderot y Jean Le Rond D’Alembert. El primero nacido en una familia menestral y el segundo de origen noble pero concebido fuera del matrimonio y dado en adopción. Un factor más de ruptura con una tradición en la que la creación era cosa de familias linajudas, ya fuera en sus miembros laicos o religiosos.

Contra el determinismo

La Enciclopedia es una obra colectiva y global que responde a la voluntad de comprender el universo entero. Es también un instrumento de combate contra la ignorancia y la superstición, como señala Fernando Savater en el prólogo a una selección de artículos. También Carles Pujol, apunta en la presentación de la edición española de Jacques el fatalista que los escritos de Diderot son, fundamentalmente, textos destinados a la guerra ideológica contra las sombras representadas por las creencias infundadas, sobre todo las religiosas. “El sacerdote, cuyo sistema es un entramado de absurdos, desea en secreto que la ignorancia no desaparezca; la razón es enemiga de la fe, y la fe es la base del poder, de la fortuna y de la categoría social del sacerdote” (Observaciones sobre el Nakaz, tratado político atribuido a Catalina de Rusia).

Muchas obras de Diderot fueron publicadas tras su muerte. En vida fue detenido y encarcelado y, antes de liberarlo, se le exigió el compromiso firmado de no criticar la religión. La causa de su arresto, el 24 de julio de 1749, fue la publicación del ensayo Carta sobre los ciegos para uso de los que pueden ver, donde desarrollaba las posiciones materialistas y ateas que le acompañarían en sus últimos años.

Libro de Diderot

Antes de dedicarse a la Enciclopedia, Diderot sobrevivió con trabajos mal pagados: pasante para un abogado, traductor, preceptor particular; incluso redactó sermones para clérigos menos dotados que él, al tiempo que escribía sus propias obras y asistía al salón abierto por uno de sus amigos, el barón Paul Henri Thiry d’Holbach, quien defendía la continuidad entre la naturaleza y el hombre.

Diderot discrepaba del determinismo de d’Holbach, que implicaba negar el libre albedrío y, por lo tanto, la libertad individual y la responsabilidad moral.

En Jacques el fatalista Jacques sostiene que todo lo que ocurre está ya escrito en un libro frente al que no cabe discrepancia, un determinismo que, señala Pujol, no es sino “una mofa de la incapacidad de explicar, prever y dar sentido” a lo que ocurre. Su amo, sin embargo, se niega a aceptar la inevitabilidad. “Yo seguiré creyendo que quiero cuando quiero”.

Agradable y útil: bueno

El motor de la voluntad no es un espíritu inmaterial sino las pulsiones del propio cuerpo, sintetizadas en dos normas: maximizar el placer y evitar el dolor. La verdadera sabiduría, dice el sobrino de Rameau extrapolando citas bíblicas, es “beber buenos vinos, atiborrarse de exquisitos manjares, revolcarse con bonitas mujeres, descansar en lechos mullidos; el resto no es más que vanidad”.

“El primer paso en el camino hacia una moral fundada, no en la negación del placer, sino en la búsqueda ilustrada, consiste en reconocer que el impulso que lleva buscar el placer es un elemento central de la vida humana (…) El placer existe antes que la moral. No hay nada intrínsecamente inmoral en el deseo ni en su realización”, resume Curran, ya que la naturaleza es ajena a juicios morales.

“El deseo no es algo con lo que tenemos que vivir, sino el motor de la vida misma y de su realización”, porque “la felicidad de la realización sensual es la manera que tiene la naturaleza de asegurar la supervivencia de las especies” (Jacques el fatalista).

Y por si quedaran dudas, en El sueño de d’Alembert, escribe: “Todo lo que es agradable y útil, sin hacer daño a nadie, es bueno por definición (…), y la más inútil de todas las virtudes es la castidad, porque no da placer ni al individuo ni a la sociedad”. Y es que “sólo hay una virtud, la justicia; sólo un deber, ser feliz”.

Pero ser feliz no es asunto individual. Como él mismo reseñó en Carta apologética del abad Raynal al señor Grim, confiaba en poder decirse: “Contribuí cuanto pude a la felicidad de mis congéneres, y preparé, quizás, desde lejos, la mejora de su suerte. Esta agradable idea ocupará para mí el lugar de la gloria. Será la alegría de mi vejez y el consuelo de mi último momento”.

¿Quién puede decir lo mismo?