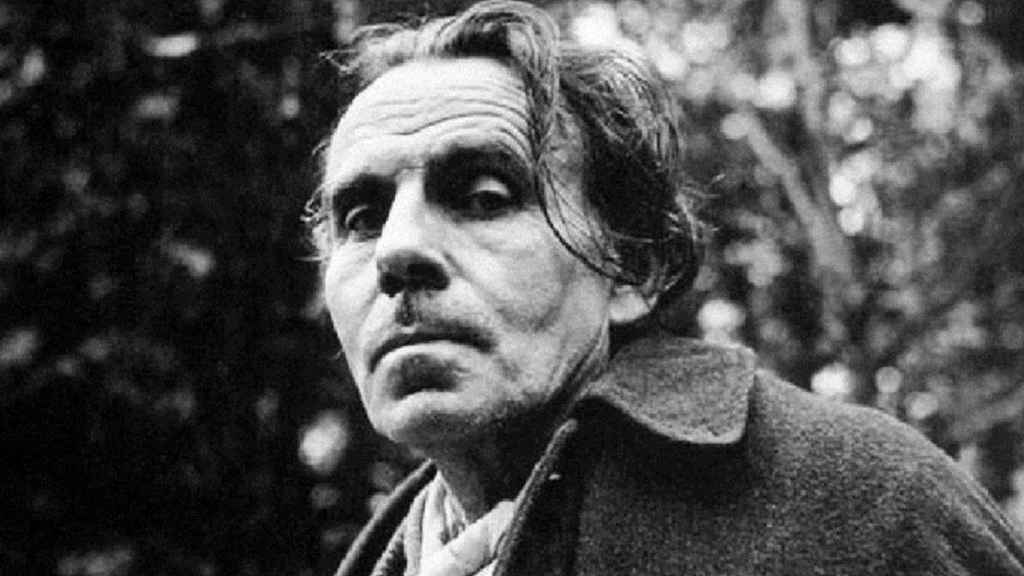

El escritor Louis Ferdinand Céline (1894-1961)

Céline y las películas imposibles

Émile Brami dedica un ensayo a las insatisfactorias relaciones del escritor francés con el cine a partir de la fallida adaptación de su novela ‘Viaje al fin de la noche’

23 febrero, 2021 00:00Se suele aprender de los obsesivos e, indiscutiblemente, Émile Brami, escritor, librero y galerista, no disimula su condición apasionada en el reciente ensayo que ha dedicado a las escasas y poco satisfactorias relaciones de Céline con el cine. Tras ser su biógrafo (Céline, je ne suis pas assez méchant pour me donner en exemple), Brami se lanza ahora a hollar esta zona poco o nada explorada agarrado –como Hitchcock nos envolvía en el manto de sus Macguffins– a lo que considera una falta inexplicable, la no existencia de una versión fílmica de Viaje al fin de la noche, cuando otras obras igualmente influyentes y de considerable experimentación lingüística –como el Ulises de Joyce o el Berlín Alexanderplatz de Döblin, por poner un par de ejemplos– sí encontraron quien las adaptara.

Curiosamente, como en el caso del clásico weimariano que traemos a colación, el coetáneo éxito literario, a principios de los años treinta, también llamó la atención de la industria cinematográfica, pero ahí donde Phil Jutzi y el propio Döblin lograron despojar y encarrilar lo que parecía insalvable –una enunciación quebrada por una explosión polifónica–, el legendario Abel Gance y el huraño Céline, reunidos por un amigo común, el gran Élie Faure, no lograron pasar de un esbozo de guión nada alentador.

El escritor Émile Brami (Túnez, 1950)

Buena parte de Louis-Ferdinand Céline et le cinéma se propone como un recuento de fracasos, pues Brami, a partir de ese primer desencuentro entre artes e industrias, se dedica a repasar las no pocas intentonas de llevar la obra del médico Destouches al cine, principalmente las que se refieren a su primera novela, pero también a la, en principio, más adaptable –al tratarse de una obra de remembranza, por estilizada y estrangulada que compareciera su infancia–, Muerte a crédito, o al tríptico alemán posterior a su rehabilitación –De un castillo a otro, Norte, Rigodón–, incluso a sus novelas menos famosas, como Casse-pipe o Fantasía para otra ocasión, donde Céline manejara una escritura más alineada con los formatos provisionales del cine, incluso paródica respecto de sus componentes, materiales y lugares comunes.

El repaso exhaustivo, detectivesco, de Brami deviene en alimento imaginario para el cinéfilo, pues se trata aquí de ejercitarse en el condicional, de proyectar expectativas en bastantes cineastas dignos de admiración. Nada nuevo, por otro lado, para una estirpe que antes de ayer sólo podía intuir películas como El acorazado Potemkin a través de la lectura y siempre se regodeó en notorios proyectos abortados, como el de Dreyer con Jesucristo, Bresson con el Génesis o Welles con Don Quijote.

De entre todos los cineastas y guionistas interesados abiertamente en adaptar a Céline desde los años treinta en adelante, además de Abel Gance y la que quizás le hubiera deparado una irrupción en el sonoro a la altura de su revolución en el mudo, los casos que más invitan a la elucubración son el de Julien Duvivier, que tras rodar Gólgota con Robert Le Vigan, íntimo amigo del escritor, planeo rodar Viaje al fin de la noche, que hubiera casado a la perfección con su estilo seco y el ambiente oscuro y cínico de muchas de sus películas de entonces; el de Autant-Lara sobre el mismo libro y en una clave estética parecida; o el virtual Muerte a crédito de Maurice Pialat, quizás el proyecto que más apena no haber visto fructificar, pues sí tenemos constancia de su mirada a la niñez desposeída (La infancia desnuda) y a la imbricación, sin contemplaciones, de este tema en la historia de Francia en aquella insuperable miniserie para televisión, La maison des bois.

También están los intentos de Louis Malle, aunque éste luego empapara de un clima céliniano su Lacombe Lucien; de Jean-Pierre Mocky, a quien Lucette Almanzor, la viuda del escritor, negara los derechos para adaptar De un castillo a otro, arrebatándonos una película que hubiera podido captar el pequeño gran combate entre lo grave y lo ligero –lo trágico y lo frívolo– que acontece en esta literatura y donde Mocky, cuando estaba inspirado, sabía plantear sus números de equilibrismo; el de Jean-François Stévenin, quien pidió a su productor, para adaptar Norte según sus estándares aventureros y su tendencia a exprimir el arriesgado arte de la improvisación, carta blanca estética y un grupo humano de 150 colaboradores; el del actor Maurice Ronet, que trabajó en un guión sobre el famoso médico húngaro al que Céline dedicara su tesis, Semmelweis; o el de Sergio Leone, a quien Michel Audiard, el guionista más empeñado después de la guerra en llevar Viaje al fin de la noche al cine, también convenció en otro ensayo a la postre fallido.

La infancia desnuda (1969) de Pialat

De la misma manera, alivia saber que a directores como Kusturica, Dupeyron o Roy Andersson se les torcieran las posibilidades de adaptar al viejo misántropo Destouches. Sin embargo, lo más valioso que atraviesa el ensayo de Brami son las reflexiones que, como a vuelapluma, deja caer sobre las profundas relaciones de la escritura de Céline y el cine, conexiones que quizás explican por qué, en el fondo, importa poco que esta literatura no haya desembocado en películas que, con casi toda seguridad, hubieran traicionado los originales, optando, en el mejor de los casos, por extraer de ellos la superficie narrativa.

Así, sabe perseguir las fuentes que aclaran los malentendidos, como cuando cita a Jean Kerouac, gran admirador de Viaje al fin de la noche, que calificaba como “el mayor film francés”, “el Muelle de la brumas [en referencia a Quai des brumes de Carné] en versión extra divina, mil veces más triste y más lasciva”. Esta idea poderosa de que la literatura de Céline ya era en sí cinematográfica no se le escapa a ningún lector atento, así como que el mundo del cine, en cuanto aleación de magia e industria, fue uno de los intereses a donde se dirigió su atención.

Digamos que si, por un lado, fue fuente de placer –fuera de la pantalla (los amigos y las esposas y amantes de Céline pertenecieron al mundo del espectáculo antes que al literario: bailarinas, como, Suzanne Nebout, su primera esposa, Elizabeth Craig, Lucie Almanzor; caricaturistas como Ralph Soupault; dramaturgos como Jacques Deval, actores como Robert Le Vigan, Junie Astor o Arletty…) y dentro, como el recuerdo que deja en Muerte a crédito de la experiencia con Méliès y su Voyage dans la lune en el Teatro Robert Houdin– por otro, contribuyó a su progresivo envenenamiento.

Y es que el cine para el Céline de Viaje al fin de la noche ya era, junto al vino barato y la suspensión onanista, un agente adormecedor y escapista, el refugio donde olvidar los horrores del mundo y las contingencias materiales que apesadumbran a los pobres. Esta consideración se afilará luego, más allá de la ficción y tras un viaje nada productivo del escritor a Hollywood –pues en Céline la afinidad con las artes escénicas iba de la mano del deseo por multiplicar adeptos y engrosar finanzas– y se desembuchará en el panfleto antisemita Bagatelas para una masacre, donde la industria norteamericana del entretenimiento ya será considerada como un nido de judíos, “una gangrena cinematográfica permanente” y en “complot contra el sano espíritu de masas”.

Érase una vez en América (1984) de Leone

Lo que Brami sabe detectar es que tras Muerte a crédito y los libelos difamatorios, a Céline le queda clara la fortuna que supone que el cine haya cargado con el fardo de la descripción, la narración y la verosimilitud psicológica. Es decir, que la literatura puede aprovecharse de la revolución cinematográfica (un cierto objetivismo, la distancia de una mirada desde afuera que despoja de motivaciones claras a los personajes y sus acciones) para entablar nuevas relaciones con esa vieja esquiva, la emoción.

En definitiva, como señala Brami, que al constatar que el cine se iba convirtiendo en mala literatura, la escritura podía asumir las bondades de su revolucionaria irrupción, los efectos de sus aceleraciones, cambios de ritmos y planos, una gramática otra basada en las propuestas alquímicas del montaje como sutura y choque, como si la continuidad propia de la invisibilidad narrativa hubiera sido trocada por la yuxtaposición sincopada de piezas, de trozos de real. Pasada la resaca bélica, Céline debió echarse en los brazos del letrismo de Isidore Isou, cuyo famoso film discrepante, Tratado de baba y eternidad, una película que agrede, que ataca a los estándares de la representación a partir de la desincronización de las bandas, al conflicto entre lo que se ve y lo que se escucha, bien pudiera haberle servido de ejemplo para entablar un diálogo fructífero entre ambos medios.

Lo que también advierte Brami, quien no obstante confía –puede que demasiado, ya escasean los Fassbinder y compañía– en nuestro presente de plataformas y formatos domésticos serializados para que las adaptaciones de Céline se pongan de moda, es que aunque este legado no produjo trasvases directos no puede obviarse su influencia a lo largo de la historia del cine. ¿Quién podría negarlo en el contexto de la ocupación nazi, en aquella Continental de Alfred Greven que producía las películas, oscuras, pesimistas, de Clouzot?

Pero, de la misma manera, en la desesperada vitalidad del Michel Poiccard de Al final de la escapada de Godard, el mismo Belmondo que cinco años después, en Pierrot el loco, sería otro Ferdinand (no Bardamu, sino Griffon) que se ponía a leer un largo pasaje de Guignol’s Band, o en el parecido desarraigo de Alex (Denis Lavant) en Mala sangre de Leos Carax, enfangado en vanos sueños que otea desde los subterráneos que lo condenan a una opresiva horizontalidad.

Y, además, ¿no es así mejor? ¿No es más valioso detectar, como hace Brami, la evidente y alargada sombra de Céline en Érase una vez en América de Leone que lamentarse porque su adaptación de Viaje al fin de la noche no llegara a buen puerto? Como apunta Jean-Marie Samocki en el Cahiers du cinéma del enero de este año, esta inolvidable novela hubiera necesitado que la descifraran, incluso que le perdieran el respeto; que, como con El corazón de las tinieblas de Conrad, alguien extrajera de ahí su personal Apocalypse Now.