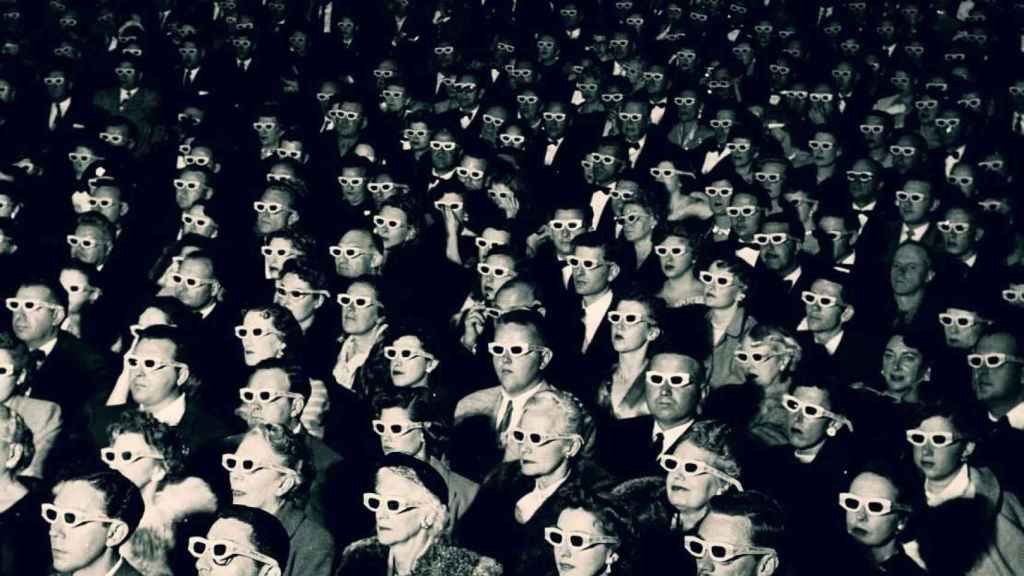

Imagen de la edición de 'La sociedad del espectáculo', de Guy Debord

Guy Debord, lo que el cine puede

Dos libros nos acercan a la visión del cine del artista e intelectual francés, pensador capital y visionario de la alienación contemporánea con ‘La sociedad del espectáculo’

27 mayo, 2020 00:00“En el cine suscité la indignación más perfecta y unánime”. Eso fue, de entre todo lo roto y despiezado con saña, lo que menos le perdonaron, según reconocía Debord con sorna: tocar el cine, mancillar la representación más férreamente inalterable después de su tan temprana institucionalización. Sin embargo, por ahí regresa a la actualidad, por esa cuenta impagada en forma de imágenes y sonidos triturados; y aunque motivos no falten para el desenterramiento de sus visionarias constataciones y predicciones, más ahora, en esta aciaga coyuntura, cuando el encierro y la distancia social se han añadido a nuestra ya de por sí multiprogramada cotidianidad, a nuestro escenario post-social y post-humano –como lo denomina Ingrid Guardiola en su introducción a las obras cinematográficas completas (en papel) de Debord que edita Caja Negra en castellano–, queda por aclarar algo de la naturaleza de este cine que se lee con tanto gusto y cuesta soportar cuando se nos echa encima con su runrún demoledor y su cautivadora polivalencia.

La principal paradoja de la resurrección del cine de Debord se desprende del hecho de que en nuestra infernal exacerbación de esa sociedad del espectáculo que él ayudara a conceptualizar –ahora que apenas quedan resquicios para relaciones no mediatizadas por las imágenes– el cine ya pinta poco, casi nada. Y si en la década de los cincuenta del siglo pasado, desde su inaugural apoyo a la iconoclastia letrista –Aullidos en favor de Sade (1952), film, literalmente, en blanco y negro– aupado en el voceado convencimiento de que lo mejor era no contribuir con imagen alguna a la alienante iconosfera, parece que sin este preciso empujón el cine hubiera salido igualmente disminuido de su particular situación posclásica (y, sobre todo, posbélica, como recordábamos tras la muerte de Virilio, teórico de la paulatina orfandad de la herramienta cinematográfica una vez que dejó de interesar a la tecnología de la guerra. En este sentido, no cabe olvidar que Debord, lector atento de Clausewitz, sólo agradeció la etiqueta de estratega; del maquis, añadiríamos nosotros).

Guy Debord (París, 1931, Bellevue la Montagne, 1994)

Entonces, ahora que el cine ya no manda, ¿qué pensar de este grado cero de la agresión al espectador, de un cine sin descendencia, impugnador de la realidad y de sus formas de lenguaje incluso cuando éstas asumían pretensiones estéticas, cuando cobijaban poéticas personales? Ha habido, sin duda, otros niños perdidos (en la jerga bélica, tan del gusto de Debord, se refería al soldado enviado, con pocos visos de éxito, a una misión peligrosa y más bien suicida) en los que la negativa a la reconciliación (ese momento de consciencia propio de la modernidad y al que la dupla Straub/Huillet supo ofrecer una rigurosa traducción estético-poética) se tradujo en un parecido planteamiento de severidad. Son los de los caídos momentáneos en un desierto peculiar, fuera del alcance de la vanguardia, de toda intención proselitista: se podría pensar, claro, en Isidore Isou (Tratado de baba y eternidad), el camarada letrista; o en otros refutadores de la luz y sus encantamientos como Marguerite Duras (El hombre atlántico) y João César Monteiro (Branca de Neve); en los raptos violentos de Gian Vittorio Baldi (Fuoco!) o de Carmelo Bene; también, ya tintado por el vidrio de la melancolía, en el callejón sin salida que con tanta delicadeza adornara Jean Eustache.

Debord, no obstante, negaría tamañas filiaciones, que quizás encontraría, en el fondo, demasiado coherentes. De las lúdicas irreverencias del letrismo a la versión fílmica de La sociedad del espectáculo (1973), donde el aparato discursivo resultaba más reconocible y podía sentirse heredero de la crítica marxista a las industrias culturales de la Escuela de Frankfurt y aledaños, en este cineasta a pesar de todo se reprodujo un malditismo lautréaumontiano, en tanto que búsqueda de lo nuevo, de lo inédito a toda costa, una ruptura que, como Bachelard indicara del personal bestiario y la prosa metamórfica del breve conde, se articula en una incontinencia agresiva. Se opone así la garra a un mundo –el de la todopoderosa representación– en el que se ha extinguido la vida para luego construir castillos de naipes con la visibilidad de sus despojos. En Debord se trató de la revancha del aguafiestas, de uno que incluso confiesa su temor por si en algunos pasajes de la traslación de su libro al cine se pudiera reconocer algún valor cinematográfico.

La sociedad del espectáculo (1973)

De eso, finalmente, no pudo escapar, sobre todo cuando con su cuerpo desapareció también su furiosa y afilada personalidad, y el legado pudo ya volar solo; pues si sus técnicas de détournement situacionista –la táctica de desvío que retorcía hasta cambiar de signo y vulnerar el aura fetichista de la iconografía vuelta mercancía– cumplían con la esfera contestataria y con los objetivos, si bien grandilocuentes, de una acción política, Debord siempre mantuvo una relación ambigua y no del todo clara con la imagen, que envuelve por completo su producción crítica: por un lado, engaño, vector de ilusión alienante; por otro, como nos advierte en el segundo y warburgiano tomo de su singular recolección biográfica (Panegírico), recipiente de verdad, certidumbre de un saber, de hecho, transmisible.

Esta dualidad encerrada en la obra de espinas la ha vuelto a aclarar Paulino Viota, cuya conferencia sobre el cine de Debord recoge un también libro colectivo de corte académico, Cine, imagen y representación en Guy Debord (Tirant Humanidades). Así, demuestra el cineasta santanderino, lo que no pudo ni puede impedir Debord es que sus mensajes nos lleguen, más que por una inmisericorde letanía de “presentación de pruebas”, por la intensidad y el apasionamiento con las que en su cine se relaciona la reflexión histórica con la vivencia. Es decir, hasta cierto punto, por ese interminable fracaso que aún lo mantiene como una luminaria para otros náufragos por venir.

Con su buena puntería, Viota ilumina a Debord aproximándolo a Godard, con quien tan pronto se enemistara. Pasado el tiempo, podría decirse que si el primero fue quien antes ejecutó ese gesto insólito que suponía acercar, resucitar y reutilizar los materiales de la historia del cine, fue el segundo quien más partido le terminó sacando cuando, ya en la soledad videográfica, se dedicara a recobrar el tiempo perdido y a exponer cómo el cine pensó el siglo XX. Y si, como refiere Viota, frente al arte del choque –el eco eisensteiniano tan determinante en Godard–, Debord propiciara otra táctica, algo así como una ruidosa y tensa amalgama donde todo quedaba como fundido, igualmente ahí a la aridez teórica le pudo acompañar el pellizco insólito, el trazo de una autobiografía emocional mediante la que el cineasta se sentía capaz, por ejemplo, de recordar a los noctámbulos compañeros de las inaugurales especulaciones situacionistas, o envolver aquellas aventuras de un épico fatalismo al aproximarlas a los desvaídos fotogramas de La carga de la brigada ligera (1936) de Michael Curtiz. El cine, entonces, como una memoria expandida.

In girum imus nocte et consumimur igni (1978)

Es en algunas de sus primeras obras cinematográficas –Sobre el pasaje de algunas personas a través de una unidad de tiempo bastante corta (1959)– y especialmente en la última de ellas –In girum imus nocte et consumimur igni (1978)–, así como en las dos partes publicadas de Panegírico (la tercera y la cuarta fueron destruidas siguiendo sus indicaciones póstumas tras el planificado suicidio), donde se acumula lo mejor de Debord, justo donde se distancia del desprecio por esas imágenes-excrecencia que se ve obligado a reutilizar y pervertir para denunciar a la sociedad que las crea y difunde mediante un monólogo neutro y fastidioso, y opta por esa otra coherencia –estética y expresiva (a su pesar), alusiva, lírica y borrosa como la voz clarividente de ese borracho orgulloso que siempre fue– que fabrica con su mecano de presencias y ausencias, donde la imagen regresa (iconoclastia e idolatría, caras de la misma moneda para el blasfemo) como fuente de liberación espacio-temporal.

Ese advenimiento de la imagen, que llega como marca, como signo, tras los engaños, tuvo mucho que ver en la admiración que Giorgio Agamben sintió por el cine de Debord; puede que una tregua, o un último y definitivo rebrote, en este frío jugador de ajedrez para el que escribir o filmar se desprendían de un mismo gesto bélico. Al filósofo italiano le fascinó la oportunidad de comparar los trascendentales poéticos –la posibilidad del encabalgamiento y de la cesura como rasgos diferenciadores de lo lírico con respecto a la prosa– con los de su cine, donde repetición e interrupción (reapropiación y distancia) le permitieron a Debord escenificar ese “titubeo prolongado entre la imagen y el sentido” que el pensador hallaba en el proceder del poeta que separa primero la lengua para luego volverla a ensamblar.

En su plan de destrucción, en su altanero bricolaje con las imágenes del presente y del pasado, Debord nunca perdió de vista la energía que proviene del cine, tan penosamente desperdiciada en su manufactura comercial. Y al hacer regresar ese imaginario, le otorgaba –como a su reflejo histórico– el suplemento de posibilidad nuevo que escondían sus entrañas. En su conferencia sobre el cine de Debord, Agamben oponía este proceder mesiánico –proyectar la potencia sobre lo que ya ha sido– a los medios masivos de información, a esas imágenes de telediario que se sirven impotentes, alimento del ciudadano indignado, resentido, que sólo se nutre de esta mala memoria donde la transformación ya no resulta posible. En nuestra cotidianidad de redes sociales y plataformas digitales, puede que la intransigencia debordiana –la propia del leopardo “que muere con sus manchas”, dejó escrito– haya quedado, además de fuente visionaria de lo que se nos venía encima, como otro testimonio de lo que el cine pudo, de lo que el cine puede. Debilitado, mermado, pero aún diferente/difiriente.