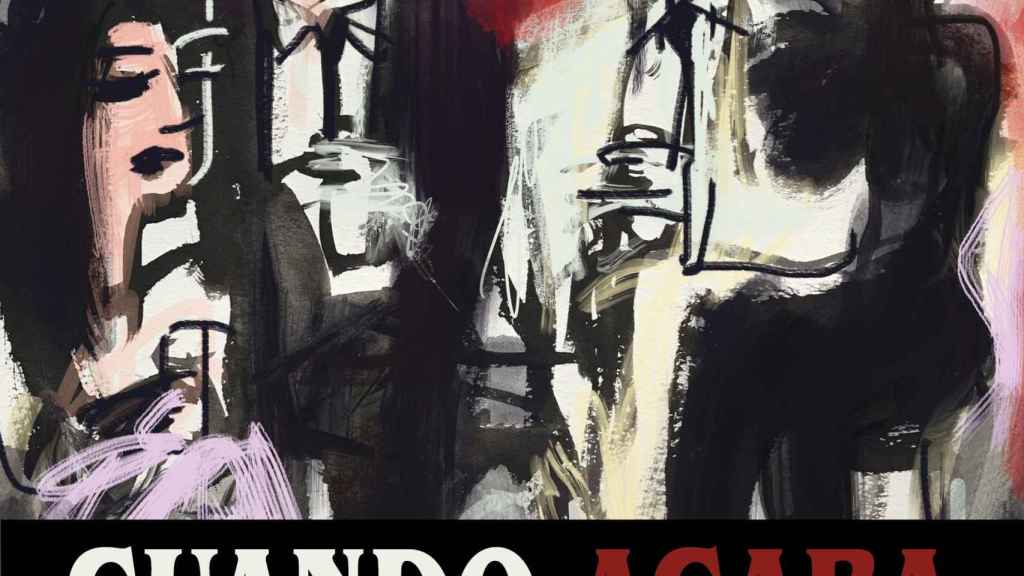

Fragmento de la cubierta de 'Cuando acaba la fiesta' / MONTESOL + RAMÓN DE ESPAÑA

Barcelona, el fin de la fiesta

El dibujante Javier Montesol y el escritor Ramón de España clausuran tres décadas después su trilogía sobre los gloriosos años de la contracultura en la Ciudad Condal

17 marzo, 2022 00:00Que entre los últimos años setenta y los primeros ochenta Barcelona era una fiesta, sobre todo para algunos, uno lo empieza a comprender más tarde, en cuanto se sumerge en la obra de los padres –la mayoría ya abuelos– del underground y la contracultura, esa suerte de premovida a la catalana donde –entonces sí, aunque fuera solo por un instante– todo estaba por hacer y todo parecía posible. La mayoría de los integrantes de aquel movimiento artístico-etílico eran provenientes de familias de clase media –o media alta– y se dedicaron a imaginar a lo grande, a fornicar y a vivir como si no hubiera mañana. A revolucionar el mundo editorial y a experimentar con los límites de la libertad vital y artística hasta darse de bruces con el muro del desencanto.

En aquella fiesta portátil, que iba de las barras del primer Zeleste a las comunas pijipis del Garraf, de las redacciones de las revistas Star y Ajoblanco a la Plaza Real, pasando por la Costa Brava, el festival de Canet, los bares del Upper Diagonal o la casa de los papás en Cadaqués, se soñaba con una sociedad urbana que tenía más que ver con Manhattan que con lo castizo, un mundo que dejaba atrás el franquismo para crear una nueva fraternidad nacional y cosmopolita que sobre todo habitaba en el magín de algunos de sus integrantes.

Aquellos muchachos del underground protagonizaron una burbuja cultural –eran minoría entre la minoría– pero sus hallazgos y valentía ayudaron a conformar parte de lo que entendemos como feminismo, ecología y cooperativismo. Aquella época la explican bien los libros y exposiciones de Pepe Ribas, Nazario o Marcos Ordóñez. Más que a pontificar –recuerden que entonces no habían redes sociales– se dedicaron a grabar música, a fundar y cerrar –aunque más bien se las cerraban– revistas y a vender fanzines en las Ramblas. Aprovecharon inteligentemente el vacío producido entre la muerte de Franco y la llegada del primer pujolismo para vivir lo que desde la distancia parece una juventud intelectual y dorada, con barra y biblioteca, disco y filmoteca, sesión continua de drogas, trabajos, creatividad y despiporre talentoso que, ay, acabó –¿la acabaron?– demasiado pronto.

Muchos de aquellos revolucionarios fueron asimilados rápidamente por el sistema –algunos de sus mejores representantes fueron los que crearon la imagen de Barcelona 92– y otros, como el mítico Pau Malvido, perecieron antes de tiempo, en el vértice mismo del exceso juvenil. También existió un tercer grupo –¿la Tercera España de la contracultura?–, a la que pertenecieron, entre otros, Ramón De España y Javier Montesol. Ellos no parecían pertenecer a ningún colectivo. No eran hippies, ni punks, ni pijos, si acaso modernos que parecían consagrarse al único dogma de seguir su propia senda, erre que erre durante años, sin dejarse llevar por la desesperación ni el brilli-brilli de los cantos de sirena de las políticas de turno.

Ramón de España / PABLO MIRANZO

La efervescencia creativa de aquellos veinteañeros –más emancipados, resueltos y seguros de sí mismos que muchos cuarentones de la actualidad– descolla e interpela a los jóvenes –y no tan jóvenes– del presente: creaban editoriales, revistas, programas de radio. Y todo sin darse demasiada importancia. Algunas de sus iniciativas combinaban el esteticismo más fino con el arte más burro. Otras fueron efímeras. Pero su herencia pervive.

Dos de las obras más representativas de esa época son los tebeos La noche de siempre (1981) y Fin de semana (1982) publicadas en las revistas Bésame mucho y Cairo. Son crónicas de jóvenes que, sin haber cumplido los treinta, se creen ya demasiado viejos. Es gratificante ver cómo sus autores ironizan sobre ellos mismos –la verdad es que se atizan bastante– a la vez que son capaces de abordar temas serios y dar un giro al género cómic de la época para sacarlo de su aparente minoría de edad. Cómic adulto realizado por dos niños.

En esas tempranas viñetas –con un estilo todavía no formado del todo, en perpetua mutación– encontramos costumbrismo existencial, honestidad y autoparodia. Así como los dibujos de Montesol parecían crecer delante del espectador mismo, el guión de España abunda en los chistes privados, pero siguen transmitiendo frescura y honestidad. De España es un especialista en detectar las grietas del sistema y va soltando sus historias sobre los problemas emocionales y sentimentales del Primer Mundo y muestra un desencanto que quizás todavía no tocaba, sin perder por ello el encanto.

Es la crónica de la noche de Barcelona, con personajes reales como las hermanas Bermejo o un Vila-Matas todavía no famoso. Estos tebeos recuerdan a Señor Jean, la joya de la BD de Dupuy y Berberian, pero una década antes. Su innovación en el ecosistema del cómic patrio es innegable. Son un claro precedente de lo que vendría años después. Ambas obras –que no comparten protagonistas, pero sí universos y secundarios– prometían una tercera entrega que no se produjo en aquel momento debido al exilio voluntario de Montesol, que se declara “asqueado por la deriva que tomó la contracultura en aquellos momentos en Barcelona, más pendiente de figurar y enriquecerse a la sombra de los nuevos poderes políticos que de avanzar artísticamente”.

Javier Montesol

A Montesol le da por crecer y se retira a un pueblo de la Bretaña francesa –como podría hacer alguno de los personajes de De España– para dedicarse a fundar una familia y construir con honestidad, talento y tiempo una de las obras pictóricas más interesantes de su generación, a medio camino entre el postimpresionismo y la contemporaneidad. En 2012, veinte años después de las dos primeras entregas, en un giro de guión del todo inesperado, Montesol decide que debe regresar al cómic –“su particular manera de mirar al mundo”– y entrega el profundísimo SPEAKLOW (Astiberri), honda y sentida reflexión sobre el dolor intrínseco de la existencia humana. Después vienen otras obras como Idilio, donde reflexiona sobre la figura de Fortuny.

De repente el dúo Montesol/De España, como Art Garfunkel y Paul Simon, regresa con Cuando acaba la fiesta, publicado por la editorial cordobesa Almazuara. Un bonus track tremendo y feroz de las entregas precedentes. Un último baile lento, medio beodo, como una herida abierta en su percepción del fin de la vida, que impacta como un golpe directo en el estómago del lector desprevenido. Es un epílogo que no hace prisioneros.

Para empezar, encontramos aquí la nueva manera de dibujar viñetas de Montesol. En sus trazos salvajes se retrata una Barcelona apocalíptica, en mitad de los disturbios producidos por los estertores del procés y los inicios de la pandemia. Hermosos garabatos negros y grises, pura pintura en viñeta. A años luz de sus orígenes –diríamos que por ellos ha pasado la historia de la pintura, toda una vida de aprendizaje y dolor– consecuentes con la historia escrita por Ramón De España. El cómic es de una tristeza tremebunda, a la vez que divertido e ingenioso, una obra de complejidad adulta. Una grieta abierta ante los abismos de la vejez, la soledad y la intransigencia –propia y ajena– aunque atenuados por la amistad, la droga, el sexo, el amor o la música de Roxy Music y Leonard Cohen. Algo así como tomarse un Dry Martini en una terraza de las calles que ardían en Urquinaona en aquella época.

El libro comienza con una imagen: mientras se quema el microcentro de Barcelona, el universo donde se desarrollan sus historias, los dos protagonistas –que son y a la vez no son los protagonistas de las anteriores entregas, que son y a la vez no son los alter-egos de Montesol y De España– se toman una copa en un bar, igual que Bogart en Casablanca. La Barcelona de Montesol es la real –son magníficas sus viñetas– pero también el paraíso perdido de su infancia y primera juventud. La cartografía exacta y desolada del interior de estos dos hijos de la contracultura que tratan de mantenerse incólumes ante los temblores del presente mediante drogas, ligues y verborrea.

Se trata de una obra absolutamente recomendable para los que desconfían de la cultura cuqui y superficial. Está llena de puyas al independentismo, contra los antisistema de sofá y frente a todo lo políticamente correcto, sin ahorrarse collejas a sus propios protagonistas. Es gracias a esta honestidad brutal que la obra alcanza su cumbre.

Sucede por ejemplo, cuando un trasunto de De España –el Larry David del Eixample dret— va repartiendo en cada viñeta sarcasmos contra el feminismo o elogios a la gordofobia para acabar autoinfligiéndose ese mismo daño al percatarse del dolor que está provocando a su hija en la ficción, ya que en ocasiones no sabe dónde acaban sus artículos y donde empiezan las relaciones humanas. La publicación de Cuando acaba la fiesta es un acontecimiento para la historia del cómic español. Un punto –confiamos en que no final– de aquellos colegas cínicos, cultos, egoístas y sentimentales de hace treinta años. Nuestros semejantes, nuestros hermanos.

![‘4096 Farben’ [4096 Colores], (2007).](https://a2.elespanol.com/cronicaglobal/2025/11/17/letraglobal/artes/1003742708210_15411786_1706x960.jpg)