Julián Marías, a finales de los años 50

Volver a Marías padre (y IV)

El filósofo madrileño, que reflexionó a fondo y con independencia de criterio sobre la historia y la cultura de nuestro país, vio en la España del siglo XVIII, así como en la etapa de la Ilustración, la España posible –y no utópica– que siempre soñó

“Creo necesario revisar el método de interpretación de la historia, introduciendo en ella el punto de vista de la vida humana con su carácter personal, y esto quiere decir proyectivo, irreductible a los datos, por fidedignos que sean”. Así definía Julián Marías, hacia la mitad de España inteligible (1985), su particular método historiográfico, basado en la razón histórica, el concepto que había empezado a desarrollar Ortega en su segunda navegación, concreción de una razón vital aplicada al pasado con la intención de salvar a la historia de sí misma y romper con la rutina del historicismo para tratar de entender lo ocurrido desde un presente aún vivo, múltiple y poliédrico.

También en ese campo, Marías nos dejó una serie de trabajos magníficos en los que sobre todo se propuso revertir la costumbre que los españoles tenemos de contarnos nuestra historia desde perspectivas prestadas o comparándonos con otros países, casi siempre para fustigarnos. Desde la crisis del 98, el tema de España como preocupación y dolor ha sido un tópico y casi la única forma de relación autóctona que, junto al odio y al menosprecio patrio, nos hemos permitido. Marías advirtió que todos los adjetivos que se solían aplicar a España habían sido negativos, “invertebrada”, “conflictiva”, “anormal”. Sin caer en lo que él mismo llamaba la “beatería” por los pasados esplendores imperiales, intentó, como filósofo de la historia, devolver su espíritu a los distintos periodos atendiendo a los condicionantes de cada época, más allá de la inercia del “progresismo” hegeliano.

Julián Marías durante una conferencia

De ahí que eligiera calificar como “inteligible” a España en su libro más ambicioso al respecto, subtitulado “razón histórica de las Españas”. Marías denuncia, para empezar, el reiterado vicio de medir la evolución de nuestro país con la de otros vecinos. A su juicio, la perspectiva distorsiona el resultado, ajustándose al punto de vista de historiadores extranjeros. España no es, como Francia o Alemania, una nación “intraeuropea” sino “transeuropea”, como lo es el Reino Unido, proyectada hacia América, en cuya moderna constitución se ha implicado más allá del descubrimiento y de la pérdida de las colonias. A partir de ahí, España inteligible no deja de discutir lugares comunes, iluminar escorzos, rescatar episodios olvidados, textos desconocidos, testimonios ignorados, como el sorprendente y valioso de Francis Bacon en 1624, cuya visión de la realidad española de entonces desmiente la “decadencia” dictaminada por cierta historiografía.

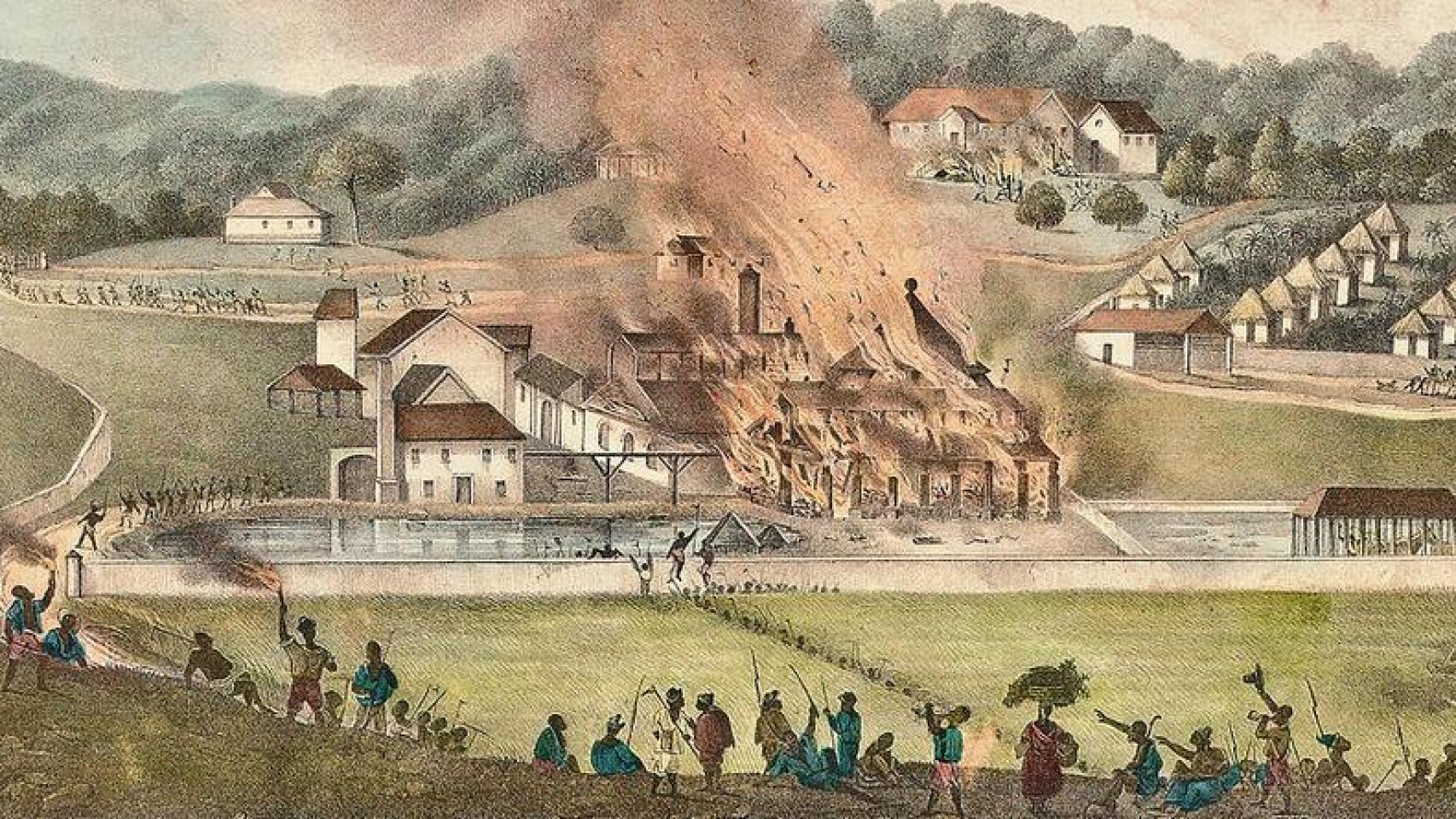

Marías dedica también un estupendo capítulo a explicar el origen y las causas de la célebre leyenda negra, prefigurando, curiosamente, lo que sería la rigurosa e implícita refutación de la misma llevada a cabo por John Elliot en muchos de sus trabajos y especialmente en su magna biografía del Conde-Duque de Olivares, publicada en 1986, poco después de España inteligible. También resulta muy incitante la interpretación que hace el filósofo de nuestro siglo XVIII, un periodo especialmente descuidado, sobre todo por encontrarse, como él mismo observa, entre la supuesta declinación del XVII y el desastre de la invasión napoleónica. Ahí su dominio de las fuentes y de los vericuetos políticos, sociales y literarios es asombroso. De alguna manera, Marías vio en la España de ese siglo, lo mismo que en su peculiar Ilustración, la España posible –y no utópica– que siempre soñó y que de alguna manera ayudó a mantener con vida.

'España inteligible'

Sus trabajos paralelos sobre figuras como Jovellanos o Moratín, recogidos en el volumen Los españoles (1987), lleno de iluminaciones y reflexiones inolvidables, o su libro La España posible en tiempos de Carlos III (1988), en realidad un largo comentario a un interesante y elocuente manuscrito inédito de la época, abundaron en la reivindicación de las luces españolas. Mi generación se educó en la creencia de que España es un país sin Ilustración ni Romanticismo, un país anclado en el Antiguo Régimen, sin apenas modernidad. Pero la investigación de Marías matiza y aun niega esa asunción, oponiéndole además una reflexión en la que conviene detenerse.

La crítica a la Aufklärung como fuente de todos los males de la modernidad es ya un tópico en la filosofía posmoderna, en buena medida gracias a los estudios de Adorno y Horkheimer, que impugnaron el totalitarismo de la razón positivista y trataron de encontrar una forma de redención social que saldara la deuda pendiente con la felicidad de los sacrificados. Para ellos, salvar la Ilustración suponía recordar y actualizar su “dialéctica”, sin evadir la reflexión sobre su capacidad destructiva, la misma que habría hecho posible, en el seno de la cultura europea, el horror de los campos de exterminio.

'Los españoles'

No deja de ser llamativo que Marías, lejos del marxismo de la Escuela de Frankfurt, señale la misma capacidad “destructiva” de la Ilustración pero no solo para denunciar el positivismo dominador de la naturaleza y de la sociedad, como Adorno y Horkheimer, sino también para formular su crítica al utopismo entendido como consecuencia del absolutismo racionalista que ha determinado la historia occidental desde finales del siglo XVIII. La noción de Progreso, como explica en La España posible en tiempos de Carlos III, nace en 1750 en manos del economista Turgot, como una idea “insegura y vacilante” de la realidad, aunque muy pronto va adquiriendo el “absolutismo” al que propenden las ideas en el racionalismo y se va convirtiendo en una creencia que dominará todo el XIX y que solo empezará a quebrantarse hacia 1914. A partir de ahí, Marías traza una lúcida impugnación del concepto de evolución histórica:

“Marx recoge la idea de Entwicklung de Hegel y la de evolution de Darwin (aunque ésta le parece afectada de ‘tosquedad inglesa’), y todo esto lleva, tanto en el propio Hegel como en Auguste Comte o en Karl Marx, a la noción de un estado definitivo en el cual la humanidad va a instalarse, y por tanto a la anulación del progreso y de la misma historia. Una vez más, la prolongación inercial de las ideas lleva a su inversión y destrucción, y no advierte que la primera condición del pensamiento es la condición de alerta”.

'La España posible en tiempos de Carlos III'

En esa perspectiva, la Ilustración española adquiría una especial e inesperada relevancia, sobre todo por la relativa estabilidad y el desarrollo que conoce el país desde finales del XVII hasta principios del XIX, un periodo mucho más pacífico y menos sangriento que en otras naciones europeas. Los ilustrados españoles no pudieron olvidar nunca la realidad con que se enfrentaban ni las fuerzas que se oponían a sus proyectos. “En este sentido, la Ilustración española apenas fue utópica y ciertamente no fue extremista. Las figuras de los grandes ilustrados –Feijoo, Macanaz, Jovellanos, Cadalso, el P. Andrés, Moratín– parecen extrañamente responsables”.

Jovellanos, recuerda Marías, se oponía a la Revolución francesa, no en nombre del ancien régime ni de la reacción, sino precisamente “en nombre de la libertad y el avance social, que le parecían comprometidos por la precipitación y la prevención, en suma, por la torpeza”. De ahí que el liberalismo latente en el proyecto de las Cortes de Cádiz haya quedado como una sólida refutación al imperialismo de la razón abstracta propia de la Aufklärung en favor de la razón histórica que preserva la vida en su dimensión tanto irreductible como irrepetible.

Al rescatar esa tradición ilustrada, Marías se incardinó en ella, tratando de levantar un puente entre las ruinas que uniera aquella virtualidad naufragada pero aún vibrante con la de su propio tiempo. Su actitud frente a los desvaríos de su siglo fue la misma que la de Jovellanos en el suyo, esa pausada e insobornable convicción que retrató Goya mejor que nadie, transida de languidez pero también de gravedad, incapaz de militar en nada que no fuera el compromiso con la veracidad, el conocimiento y la sensatez, una independencia radical que, de Spinoza a Ortega o Arendt, ha distinguido a los pensadores más ambiciosos y vilipendiados.

'Ser español'

Porque Julián Marías fue sobre todo un ciudadano ejemplar, remiso siempre a hacerle el juego a los peores. Fiel hasta el último minuto a la República, durante la guerra civil no se engañó sin embargo con respecto a sus desmanes, que recordó a lo largo de toda su vida. En la posguerra, pudiendo haberse exiliado, prefirió quedarse y contribuir a cuidar y restaurar la tradición en la que se había formado. Como católico practicante, vivió su fe de una manera muy íntima, procurando que la religión no enturbiara su compromiso con la disciplina filosófica, sin renunciar al mismo tiempo a reivindicar los beneficios culturales y morales del cristianismo en varios ensayos. Durante la Transición, fue nombrado senador real en las Cortes Constituyentes, encargo que se tomó muy en serio y que le sirvió para expresar su discrepancia con algunos aspectos del proceso político en marcha.

El 5 de enero de 1978, el Boletín Oficial de las Cortes publicó el anteproyecto de Constitución redactado por la Ponencia de la Comisión Constitucional del Congreso. Como cuenta en sus memorias, al leerlo por su prerrogativa como senador, Marías consideró que era “un desastre”. A pesar de estar hundido por el reciente fallecimiento de su mujer, escribió un artículo de protesta titulado, parafraseando a Dante, 'La gran renuncia. Su principal objeción, además de lamentar la redacción en muchos aspectos deficiente y ambigua, tenía que ver con la reticencia a calificar a España como nación, frente al reconocimiento de algunas “nacionalidades” periféricas. Hay que releerlo para darse cuenta de su clarividencia, sobre todo a la luz de todo lo que hemos sufrido en los últimos años por estas cuestiones:

“El anteproyecto recurre a cualquier arbitrio imaginable con tal de escamotear el nombre “nación”: “sociedad”, “pueblo”, “pueblos” y, sobre todo, “Estado español” –la denominación que puso en circulación el franquismo por no saber bien cómo llamarse, que ha ocupado tantos años los membretes de los impresos oficiales–. Pero ocurre que estos conceptos no son sinónimos; y usarlos como si lo fueran significa una falta de claridad sobre las realidades colectivas, disculpable en la mayoría de los hombres, pero no en los autores de una Constitución”.

'Consideración de Cataluña'

Marías denunciaba también la utilización, gramatical e históricamente fraudulenta, de “nacionalidades”, un anglicismo tomado de Stuart Mill y justificado en español por una apropiación indebida de Pi y Margall. Su argumentación, lúcida y autorizada, no tiene desperdicio y recuerda a las discusiones que Ortega había tenido en el Congreso con Azaña a propósito del Estatuto de Cataluña durante la República. En el fondo, se trataba, otra vez, de nuestra inveterada incapacidad para aceptar qué es una nación moderna, entendida como un vacío común libre de contenidos naturales, en las antípodas –conviene subrayarlo– del españolismo con el que contraatacan los esencialistas de toda laya, incluidos los imperialistas trasnochados. Marías vio claramente que la supresión del término “nación” en la definición de España y la inclusión de las “nacionalidades” suponían una involución inadmisible a las comunidades de sangre.

Por fortuna, su artículo, publicado en El País y La Vanguardia, tuvo una gran repercusión. Suárez le llamó enseguida y le citó en Moncloa para discutir el asunto. Lo mismo hizo el rey Juan Carlos. Y finalmente el término “nación” acabó incluyéndose en el artículo segundo de la Constitución. Las “nacionalidades”, en cambio, no pudieron evitarse. Teniendo en cuenta hasta qué punto se ha retorcido la Constitución en los últimos tiempos para contentar a los nacionalistas, estremece pensar qué podría haber ocurrido si Marías no hubiera levantado la voz contra aquel anteproyecto.

'La visión responsable'

El hispanista estadounidense Harold Raley, especialista en Ortega y en Marías, escribió una monografía sobre este último, La visión responsable, título del primer capítulo de Antropología metafísica. No hay duda del acierto, pues todo lo que hizo el filósofo a lo largo de su trayectoria intelectual y vital puede resumirse con ese enunciado que aúna contemplación y ética. Pero hay otra imagen, que él mismo eligió como símbolo privado –aparece en las primeras ediciones de muchos de sus libros– y que sintetiza bellamente su concepción de la filosofía. Se trata del alción, nombre mítico del martín pescador, el ave que anida durante los días de tregua que el invierno concede al mar, entre el solsticio de diciembre y los primeros días aurorales de enero, metáfora para él –Ortega ya había hablado de la “alegría alciónica del pensamiento”– de la labor del filósofo capaz de encalmar las aguas en plena tormenta.

Quisiera, por último, terminar esta serie de artículos dedicada a la figura de Julián Marías expresando mi perplejidad de que una obra de ese calibre esté en buena medida descatalogada, disponible tan solo en librerías de viejo. Marías no se puso nunca al servicio de ningún partido y probablemente ha pagado muy caro no haber sido un intelectual de izquierdas. Pero ni siquiera eso explica del todo que mi generación –como en el caso de Ortega, otra figura irreductible a la ideología– no lo haya podido reconocer como uno de los autores imprescindibles para entender tantas cosas de nuestro país y, en general, de la cultura europea. Sin duda ha influido en ello también el curso que ha tomado el pensamiento occidental en las últimas décadas, desde la filosofía analítica del lenguaje, la deconstrucción, la crítica del poder, el feminismo o los estudios de género, todos los particularismos filosóficos, en definitiva, que han orillado el estudio de la persona y de la vida como asunto central de la preocupación humana, un olvido que, por lo demás, está haciendo estragos de forma cada vez más ostensible.