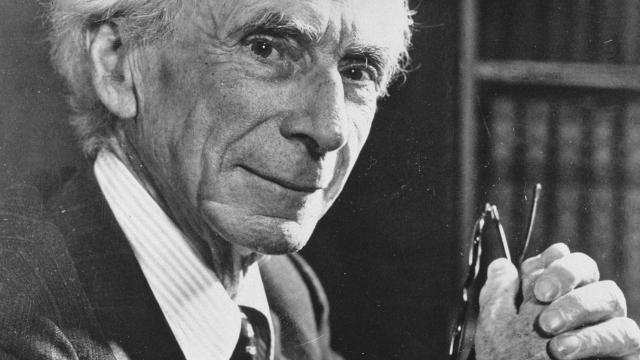

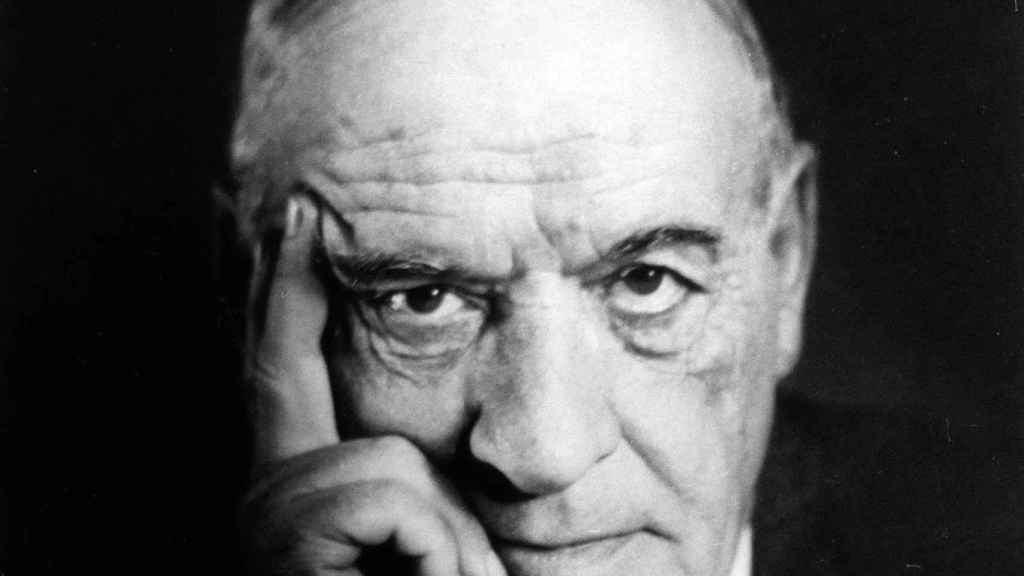

El filósofo José Ortega y Gasset

Volver a Ortega

El filósofo español, enemigo del idealismo y un pionero al alertar sobre el peligro de los totalitarismos, ayudó a pensar en España sin estridencias exaltadas ni denigratorias

9 noviembre, 2021 00:10“Los hombres son los órganos visuales de la divinidad”. Tal vez esta frase, conclusión de El tema de nuestro tiempo (1923), contenga el pensamiento de José Ortega y Gasset, que en las primeras décadas del siglo pasado se enfrentó, con una ambición insólita, a todo el edificio filosófico de Occidente, tratando de buscar una salida luminosa al laberinto de la metafísica. Aprovechándose por supuesto del camino abierto por Nietzsche, Ortega intentó, antes de que el debate entre filosofía y teoría política se desatara después de la Segunda Guerra Mundial, reubicar al hombre tanto en su existencia civil como biológica; entendida esta de acuerdo con el concepto griego de bíos. Su empeño por salvar la “circunstancia” del yo se preocupaba a la vez por la pólis y lo que él denominaba con una deformación del término platónico pleonexia, que originalmente significa “codicia” pero que a él le servía para definir la posibilidad humana de crecer sin límites, de un vivir elevado al cubo que se ensancha por dentro y que se opone, podríamos decir hoy, a la concepción de la vida zoológica que lucha por una simple perpetuación de las funciones vitales.

La relación con Ortega, sobre todo para aquellos que nacimos con la democracia, ha estado viciada por la crítica que de su obra hicieron varios autores de la generación del 50 que fueron para nosotros las principales voces autorizadas. Tanto Sánchez Ferlosio como Benet o Gil de Biedma, para quienes Ortega había sido el ubicuo y sobado maître à penser de su juventud durante el erial franquista, denunciaron la pesada herencia de un estilo que a menudo es demasiado refitolero e incluso cursi, sobre todo en los primeros tiempos, aunque a veces también alcance cotas de vibración y tensión inigualables. Ya de mayores, como pasa siempre, hemos podido hacer nuestra propia lectura de una obra que, por su inaudita y solitaria ambición, es injusto reducir tan sólo a sus defectos. Volver ahora a Ortega supone adentrarse en una constelación de especulaciones de toda índole que dice mucho del país en el que vivimos y de la historia que soportamos. Como dijo el propio Ortega, el hombre se distingue por ser heredero y ahí estriba el sentido de su responsabilidad con el pasado.

Quizá como ningún otro filósofo del siglo XX, Ortega concentra la dimensión tanto activa como contemplativa que la filosofía había disociado desde el ataque de Platón contra la pólis por la condena de Sócrates. Su biografía es un constante vaivén entre la ilusión de redención política y el retraimiento a la soledad del pensamiento. En su juventud, Ortega fue un combativo regenerador y opositor del régimen de la Restauración, altavoz del malestar de la sociedad desde las tribunas de El Imparcial y El Sol, además de un infatigable agitador cultural como editor de Calpe y luego de Revista de Occidente. La cantidad de obras importantes que mandó traducir en la década de 1920 y 1930 es apabullante y bastaría para considerarlo merecedor de nuestro agradecimiento.

Quizá como ningún otro filósofo del siglo XX, Ortega concentra la dimensión tanto activa como contemplativa que la filosofía había disociado desde el ataque de Platón contra la pólis por la condena de Sócrates. Su biografía es un constante vaivén entre la ilusión de redención política y el retraimiento a la soledad del pensamiento. En su juventud, Ortega fue un combativo regenerador y opositor del régimen de la Restauración, altavoz del malestar de la sociedad desde las tribunas de El Imparcial y El Sol, además de un infatigable agitador cultural como editor de Calpe y luego de Revista de Occidente. La cantidad de obras importantes que mandó traducir en la década de 1920 y 1930 es apabullante y bastaría para considerarlo merecedor de nuestro agradecimiento.

Quizá como ningún otro filósofo del siglo XX, Ortega concentra

Su recusación del idealismo como edificio vacío para el hombre –no muy lejos, curiosamente, de la crítica de Kierkegaard a Hegel– es indisociable de su denuncia temprana y visionaria a los totalitarismos emergentes: “la utopía, con alguna salvedad, es lo contrario de la política”. Su definición del nuevo hombre-masa sigue teniendo una vigencia absoluta, lo mismo que su defensa de las minorías frente a lo que él denominó “democracia morbosa” o dictadura de las mayorías. Quizá por ello su postura con respecto a la dictadura de Primo de Rivera fue mucho más tibia que la de otros intelectuales como Marañón o Unamuno. Y también por eso mismo fue muy rápida su decepción con una República que en un principio había apoyado e instigado. Su extrañamiento con respecto al clima ideológico de su tiempo explica también su polémica inhibición durante la guerra civil.

Como filósofo, Ortega tuvo, por así decirlo, la desgracia de cruzarse con Heidegger en un momento en que su pensamiento empezaba a descollar en Europa. La publicación, en 1927, de Ser y tiempo produjo un seísmo en la filosofía continental que atrajo incluso a sus discípulos más devotos, como Xavier Zubiri o José Gaos. Ortega sintió entonces que de alguna manera se le había robado el protagonismo. Las potentes intuiciones que venía incubando desde 1914, como su concepto de raciovitalismo o su especulación en torno a la determinación histórica de la razón, chispazos de una nueva forma de acercarse al conocimiento en el que el sujeto y el objeto no están escindidos sino que forman una pareja indisociable, como los dioscuros o dii consentes, los dioses unánimes de la Antigüedad que nacían y vivían juntos, fueron desplazadas por la irrupción virulenta de la ontología heideggeriana, por mucho que él dijera que el concepto de Dasein como “ser-ahí” ya estaba formulado en sus ensayos, por ejemplo en la noción de “razón vital”.

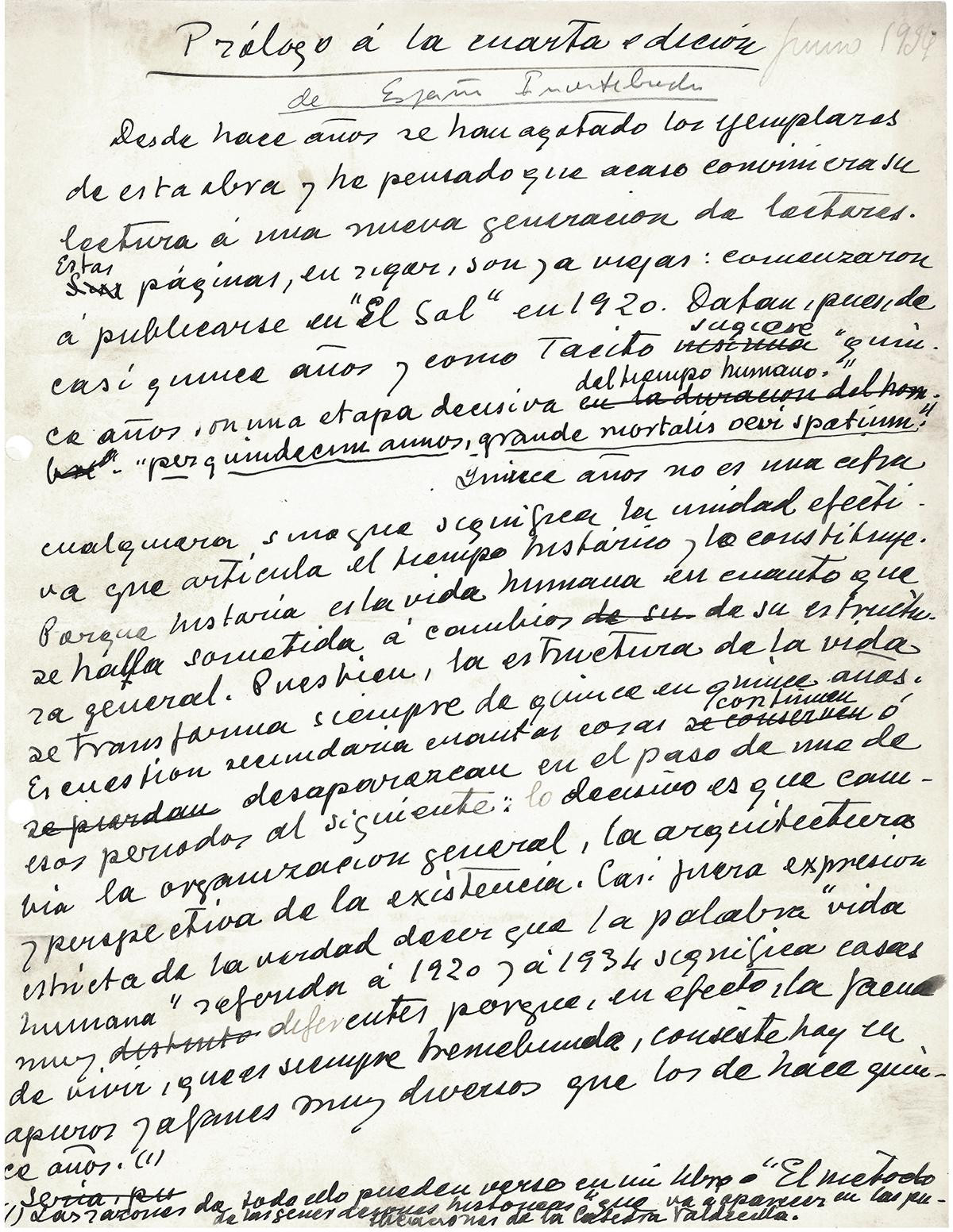

Manuscrito de un ensayo de Ortega y Gasset

Como observó José Gaos, Heidegger consiguió que Ortega fuera más consciente de su propio pensamiento. Su idea de que “la claridad es la cortesía del filósofo” fue para él una manera de hacer de la necesidad virtud. Como lamentó en más de una ocasión, en España no quedaba más remedio que filosofar en los periódicos, con un lenguaje común, justo lo contrario de lo que había hecho Heidegger, que creó una jerga mistérica y un idiolecto para el culto al Dasein. A partir de entonces, Ortega soñó con acabar algún día su gran libro filosófico. Aunque nunca llegaría a hacerlo, su gran obra debería haber sido La idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva (1958), que quedó inconclusa y se publicó póstumamente.

Javier Echeverría ha publicado este año una nueva edición del libro, en el CSIC y la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, con todos los apuntes que el autor reunió cuando escribía el estudio. Esa excelente edición permite hacerse una idea cabal de la tremenda ambición del pensamiento de Ortega. Su premisa (“formal o informalmente, el conocimiento es siempre contemplación de algo a través de un principio”) es tan radical que supone una revisión de todas las certezas acumuladas por la razón. Seguramente, todavía hay que hacerle justicia a esa obra.

La inteligencia de Ortega, aunque lastrada a veces por lo que Gil de Biedma llamaba “la requintada retórica novecentista”, alcanza a menudo una velocidad de crucero asombrosa y omnívora, muy rara en un país acostumbrado al vuelo gallináceo de la interpretación. Ya sea hablando de Cervantes, Velázquez o Goya, de la caza o El Escorial, de Galileo, de las religiones orientales o del imperio de las masas, su capacidad de especulación es fascinante y absorbente e incluso su estilo, cuando consigue olvidarse de su encanto, se convierte en un instrumento preciso, musculoso y ejemplar. La casi inverosímil amplitud de su cultura, manifiesta en una memoria prodigiosa y en un manejo virtuoso de la cita, anima sus digresiones sin desbordarlas ni colapsarlas. Hay pocos ensayistas en español con los que uno pueda aprender tanto sin aburrirse. Aunque a veces patine, se equivoque o cometa excesos de tosquedad, Ortega siempre arriesga. Como él mismo dijo, “pensar es un movimiento natatorio para salvarse de la perdición en el caos”.

La inteligencia de Ortega, aunque lastrada a veces por lo que Gil de Biedma llamaba “la requintada retórica novecentista”, alcanza a menudo una velocidad de crucero asombrosa y omnívora, muy rara en un país acostumbrado al vuelo gallináceo de la interpretación. Ya sea hablando de Cervantes, Velázquez o Goya, de la caza o El Escorial, de Galileo, de las religiones orientales o del imperio de las masas, su capacidad de especulación es fascinante y absorbente e incluso su estilo, cuando consigue olvidarse de su encanto, se convierte en un instrumento preciso, musculoso y ejemplar. La casi inverosímil amplitud de su cultura, manifiesta en una memoria prodigiosa y en un manejo virtuoso de la cita, anima sus digresiones sin desbordarlas ni colapsarlas. Hay pocos ensayistas en español con los que uno pueda aprender tanto sin aburrirse. Aunque a veces patine, se equivoque o cometa excesos de tosquedad, Ortega siempre arriesga. Como él mismo dijo, “pensar es un movimiento natatorio para salvarse de la perdición en el caos”.

Tiene Ortega además la virtud de ser uno de los pocos intelectuales que ayudan a pensar en España sin las habituales estridencias exaltadas o denigratorias. A diferencia de lo que ocurre en casi todos los demás países, los españoles no hemos podido desarrollar una relación desacomplejada y abierta con la nación, precisamente porque esta se formó mucho después de que se produjera la unión política del imperio católico. Cuando por fin se pudo crear la nación española moderna, durante la guerra napoleónica, el trabajo se hizo tarde y mal. Desde entonces, la idea de España entendida como ciudadanía democrática y constitucional ha estado constantemente interrumpida.

Los nacionalismos que aún padecemos no son sino ectoplasmas de una nación siempre espectral y maldita, pendiente. Ortega se dio cuenta de todo ello y en sus ensayos llevó a cabo una decidida, valiente y vibrante defensa de la integración y de la vertebración, de lo que él llamó en fecha muy temprana “la redención de las provincias” –que no era sino una proforma del actual estado de las autonomías–, así como de la necesidad de vincularnos con Europa. Al mismo tiempo, su especulación sobre la historia de España, cifrada en el personaje de Don Quijote –cuya figura describe como “un interrogante” en el desierto de Castilla– o en la mole de El Escorial, termina en la constatación fatídica de que nuestro pasado no es sino un esfuerzo colosal e inútil, de que somos una fuerza bruta y ciega que avanza sin ningún propósito. Por eso Ortega concluyó que el mito que mejor representa a España es el de Don Juan, ese “héroe sin finalidad” condenado a una ética negativa como forma de rebelión contra la moral y la cultura convencionales, siempre amenazado por la muerte, a la espera de que a la existencia le sea restituida su verdad.