Pintura frontal de la ermita de Sant Quirc de Durro (siglo XII) / MUSEO DE ARTE DE CATALUÑA

Religiones e intolerancias

La eterna querella entre la moral religiosa y las leyes de una sociedad laica persiste en el intento de determinadas confesiones de inmiscuirse en los asuntos terrenales

6 diciembre, 2020 00:10Hace unos días el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió (cinco votos contra cuatro), que las leyes de los hombres nada pueden frente a las de Dios. Se debatía una orden del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que obligaba a usar mascarilla para frenar los contagios del virus. Recurrieron en contra la diócesis católica de Brooklyn y dos agrupaciones judías. El voto decisivo fue el de Amy Coney Barret, juez católica nombrada por Trump. Los magistrados sentenciaron que, si hay que elegir entre el cuerpo mortal y el alma inmortal, el alma es prioritaria. El problema es que no ponen en peligro sólo su mortalidad desenmascarada, sino la de creyentes en otras iglesias y dioses. Y la de los no creyentes.

La querella viene, como poco, desde el siglo XI, cuando Gregorio VII quiso legislar sobre los fieles y los clérigos cristianos y también sobre príncipes y reyes. Todos los poderes debían someterse a Roma porque las leyes de los hombres están sometidas a las de Dios. Una opinión que valida el Supremo estadounidense, pese a las tesis consolidadas desde el siglo XVII sobre la separación de la Iglesia y el Estado, aduciendo que el segundo se ocupa de los cuerpos y la primera sólo de las almas. John Locke, uno de los padres del liberalismo, escribió: “El Estado es una sociedad de hombres constituida únicamente para preservar y promocionar sus bienes civiles. Llamo bienes civiles a la vida, la libertad, la salud corporal, el estar libres de dolor y la posesión de cosas externas, tales como dinero, tierras, casas, muebles y otras semejantes” (Carta sobre la tolerancia). La Iglesia, en cambio, “es una asociación libre de hombres, unidos con el objeto de rendir públicamente culto a Dios del modo que ellos creen que les es aceptable para la salvación de sus almas”. Su jurisdicción no alcanza a los asuntos terrenales.

Sin embargo, las diversas confesiones no han cejado en el intento de inmiscuirse en cuestiones ajenas a la salvación del alma (sea esto lo que sea) procurando imponer sus normas morales a toda la población. Por las buenas o por la fuerza, cuando han podido. Acaba de reeditarse en la editorial El Paseo una magnífica novela, Memoria de cenizas, de Eva Díaz Pérez, que narra las peripecias de los protestantes en la Sevilla de mediados del siglo XVI, perseguidos por una Inquisición cuyos dirigentes defendían “la verdadera fe”, al tiempo que se apropiaban de los bienes de los detenidos. Una historia de intolerancia, tortura, exilio y muerte; de entusiasmo y esperanza. Si se prefiere mirar más cerca, ahí está el asesinato del profesor francés Samuel Paty, por haber mostrado en clase caricaturas de Mahoma; o los disparos en Viena de un fanático, paralelos en el tiempo al juicio contra los islamistas vinculados al atentado de la Rambla en Barcelona.

A las iglesias (todas) les cuesta asumir la tolerancia propia de los estados laicos, donde se da la separación entre el Estado y la Iglesia. Bien entendido que no son entidades equiparables. El Estado incluye a todos y sus reglas rigen para todos. Las normas de la iglesia sólo afectan a sus adeptos y no pueden contradecir las leyes. Como estableció Thomas Hobbes (Leviatán), hay un sólo poder terrenal. “Gobierno temporal y espiritual, no son sino dos palabras traídas al mundo, para hacer a los hombres ver doble, y errar sobre quién es su soberano legítimo. Es verdad que los cuerpos de los fieles, después de la resurrección, serán no sólo espirituales, sino eternos; pero en esta vida son materiales y corruptibles. No hay, pues, ningún otro gobierno en esta vida, ni de Estado, ni de religión, más que el temporal”.

Representación del Leviatán de Hobbes

El poder político no puede imponer creencias ni prohibir a los creyentes nada que permitan las leyes. Si los católicos quieren comer pan y beber vino, allá ellos. Si pronuncian palabras que consideran milagrosas, son libres de hacerlo: ninguna ley prohíbe comer, beber y hablar. John Locke pone otro ejemplo. Plantea si es legal sacrificar un becerro a uno o varios dioses. Y responde “sí, pero” porque “si el interés de la comunidad requiriese que toda matanza de bestias fuera suprimida por algún tiempo para así dejar que aumentase el ganado vacuno que hubiera resultado diezmado por alguna plaga extraordinaria, ¿quién negará que el magistrado puede, en tal caso, prohibir a todos sus súbditos matar becerros para el uso que fuere?”, porque “aquellas cosas que son perjudiciales al bien público de un pueblo y que están, por tanto, prohibidas por la ley no deben serles permitidas a las iglesias”.

Las reformas anunciadas en Francia tras el asesinato de Samuel Paty buscan, precisamente, recordar a los creyentes de cualquier credo que son libres en su fe, siempre que sus comportamientos no vulneren las leyes, incluidas las que garatizan la libertad de expresión. Hace una semanas, Daniel Raventós, editor de la revista Sin Permiso, recordaba el manifiesto de un grupo de docentes españoles: “Queremos llegar a un acuerdo con las autoridades eclesiásticas para que nos cedan un 10% del tiempo de las misas con el fin de que profesores especialistas en las distintas disciplinas puedan llegar más fácilmente a los creyentes mediante breves intervenciones didácticas”. Es el correlato lógico a las pretensiones de la iglesia de que se impartan sus doctrinas en los colegios, y de mantener capillas y capellanes en universidades y cuarteles. Siempre en nombre de la libertad de expresión y culto. Una libertad que funciona en un único sentido: los creyentes son libres, pero no quienes los cuestionan.

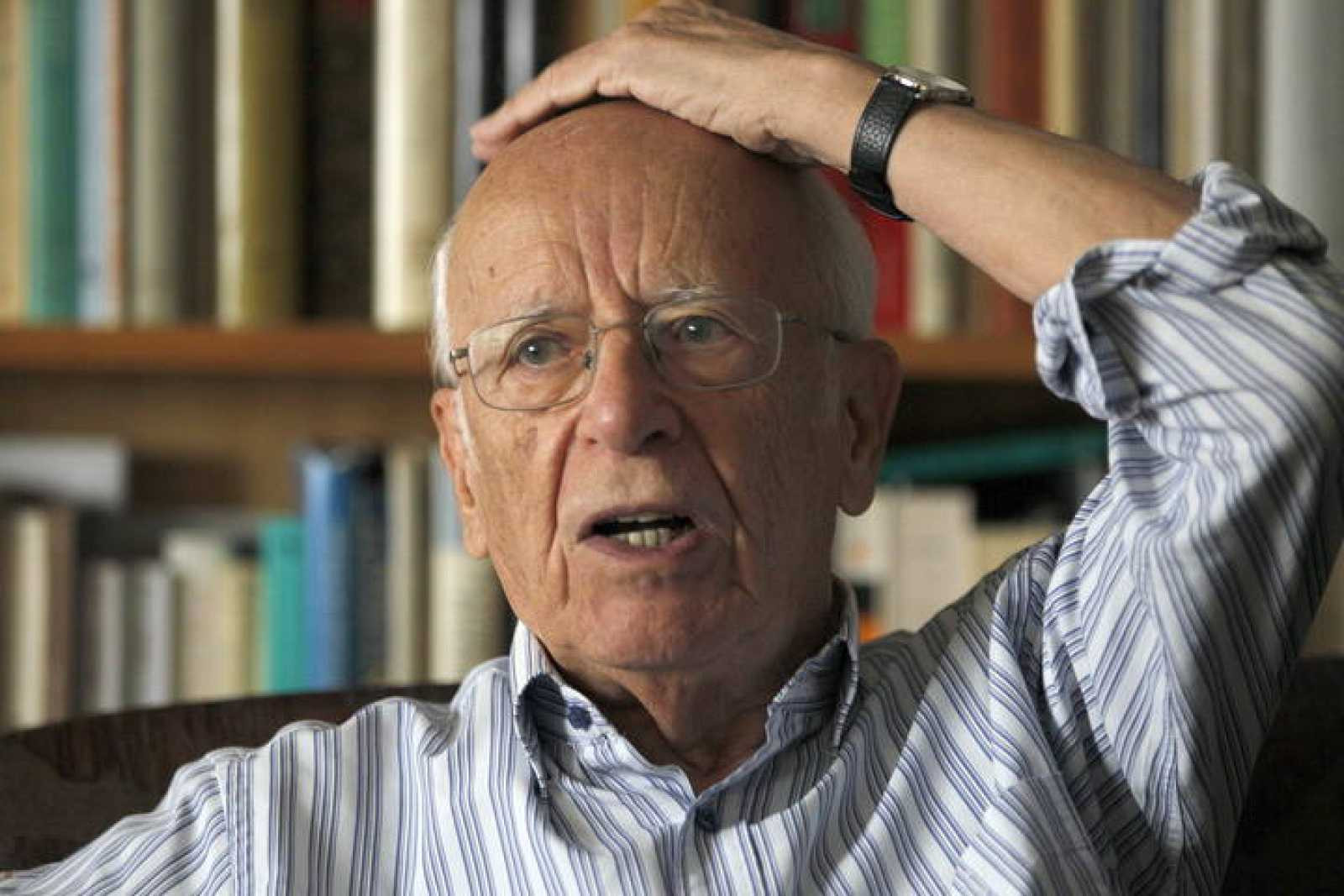

El filósofo Emilio Lledó /RTVE.

Con frecuencia la reivindicación de esa libertad encubre otros intereses. En España, la defensa de la libertad de los católicos está asociada a beneficios fiscales, a aportaciones económicas (0,7%) y a las subvenciones a las escuelas concertadas. El sistema educativo en España no deja de ser una anomalía respecto al entorno europeo, donde la escuela pública acoge al 81% de los estudiantes del tramo obligatorio. En España, sólo al 68%. “La educación, en manos de intereses privados, ha tenido origen en la aceptación de un hecho tan poco democrático como el reconocimiento y asentamiento en la desigualdad”, escribe Emilio Lledó (Fidelidad a Grecia). César Rendueles analiza (Contra la igualdad de oportunidades) la relación entre la igualdad y la situación escolar española. “La escuela concertada” escribe, es “pilar de privilegios de familias ricas sobrerrepresentadas” ya que el “sistema educativo español está cuidadosamente diseñado para evitar las potencialidades igualitaristas de la enseñanza obligatoria”.

Los datos muestran que tras los supuestos derechos de los creyentes se esconde una trama de intereses económicos y sociales. Así, el porcentaje de alumnos con bajos ingresos en la escuela pública española es del 33%, aproximadamente, frente al 7% en la concertada. Los repetidores de la pública son ocho veces más que en la concertada, mientras que el porcentaje de inmigrantes es siempre superior en centros públicos: Madrid, 84%; País Vasco, 82%; Castilla y León, 85%; Comunidad Valenciana, 90%. El principal criterio de selección no es el origen sino los ingresos económicos familiares ya que la escuela concertada, aunque legalmente no puede cobrar a los estudiantes, lo hace por criterios diversos supuestamente opcionales pero a la práctica perfectamente obligatorios.

John Stuart Mill (1870)

Un liberal como John Stuart Mill sostenía que las familias debían hacerse cargo de la educación de los hijos y el Estado intervenir sólo cuando éstas fallasen. “¿No es casi un axioma evidente por sí mismo que el Estado debería exigir e imponer la educación, hasta cierto nivel, de todo ser humano que nace como ciudadano suyo?”, se pregunta en Sobre la libertad. Porque “traer un hijo al mundo sin tener perspectivas de poder proporcionarle no sólo alimento para su cuerpo, sino también educación y entrenamiento para su mente, es un crimen moral, contra la desafortunada criatura y contra la sociedad”

Como buen liberal, defiende que la educación corresponde a las familias, pero propone que el Estado fije “una edad en la que todo niño debería ser examinado con el fin de determinar si sabe leer. Y si el niño no superase la prueba, podría imponérsele al padre, si carece de excusa válida, una multa moderada que, de ser necesario, pagaría con su propio trabajo; y al mismo tiempo, el niño sería escolarizado a expensas del padre”. Los exámenes, por supuesto, se centrarían en materias positivas excluyendo las que sólo se ocupan de opiniones como la religión y la política.

Fotografía de archivo de unas monjas en la plaza de San Pedro del Vaticano / EFE

En España, en nombre de la libertad, los obispos pretenden la obligatoriedad de la religión. Quizás por ello Mill sostenía que “para la humanidad, la intolerancia (...) es tan natural que, en la práctica, la libertad religiosa no se ha realizado en ningún lugar salvo allí donde la indiferencia religiosa ha nivelado la balanza”. Y es que la religión, sostenía, es “el elemento más poderoso en la formación del sentimiento moral y ha estado casi siempre gobernada o bien por la ambición de una jerarquía que aspiraba al control de toda parcela de la conducta humana, o bien por el espíritu del puritanismo”. Después de todo, se trata “de una doctrina de obediencia pasiva: inculca la sumisión a todas las autoridades establecidas, a las cuales, de hecho, no se debe obedecer cuando ordenan lo que la religión prohíbe”.

En España, al socaire de este espíritu de intolerancia disfrazado de defensa de la libertad, actúa una organización denominada Abogados Cristianos dedicada a perseguir críticas a las opiniones religiosas. Supuestamente defienden el derecho a la fe, ofendido, según ellos, por quienes exponen opiniones contrarias. Ignoran que San Anselmo, para demostrar la existencia de dios, empezó su argumento llamando “tonto” (en latín stultus; también significa estúpido) a quien la cuestione. Para cerrar con Mill: “Son muchos los que ven como un perjuicio para sí mismos, y como una ofensa a sus sentimientos, toda conducta que les disgusta; son como el fanático religioso que, acusado de menospreciar los sentimientos religiosos de otras personas, replica que son ellas las que menosprecian los de él, puesto que persisten en sus cultos o creencias abominables”.