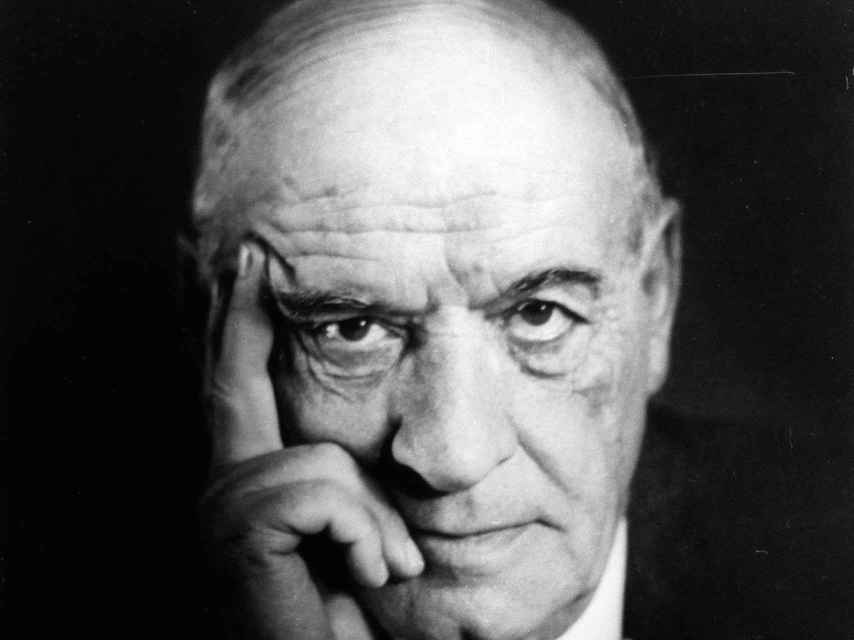

Azaña político / DANIEL ROSELL

El ‘azañismo’ o cómo modernizar España

La interpretación cultural del pasado nacional guía la obra política del presidente republicano, que intentó modernizar a un país atrapado por la tradición

20 marzo, 2021 00:10Santos Juliá lo contó muchas veces: fue Ramón Carande, durante un paseo por Sevilla “cuando todavía era costumbre conversar mientras se caminaba”, quien le sugirió que leyera a Azaña. Corría la segunda mitad de los años sesenta y a Carande le preocupaba la obsesión con el marxismo de su interlocutor, que aún no había cumplido los treinta y parecía ávido por comprender el mundo. No es que Carande, viejo liberal, recelara de Marx en sí mismo. Pero sí lamentaba el empobrecimiento intelectual implícito en el hecho de que, salvo excepciones, la única referencia para los jóvenes que habían nacido bajo el franquismo y deseaban combatirlo se redujera al marxismo en toda su panoplia de variantes: lea usted otras cosas, lea a Max Weber, lea a Azaña –recuerda que le dijo Carande–, “los jóvenes de su generación tienen que leer a Azaña”.

“Aquella fue” –escribiría Juliá muchos años después– “la primera vez que oí hablar en serio de Azaña”. El episodio tiene su enjundia. Revela, por un lado, que la dictadura cosechó un notable éxito al romper toda línea de continuidad con el pasado inmediato. Quienes no habían convivido con la república apenas tenían noticia de la misma, de sus protagonistas, de sus antecedentes y predecesores. Por otra parte, que Juliá escuchara por primera vez hablar de Azaña “en serio” significa que seguía flotando en el ambiente el monigote que erigieron en torno a él los vencedores de la guerra: el “escorpión”, el “monstruo” verrugoso que dibujó Joaquín Arrarás; el político “gordo, feo, macizo”, “despectivo y antipático” que aún pintaba la Hoja del Lunes, diario oficial de la dictadura, cuando Carande y Juliá tuvieron aquella conversación. En efecto, nada serio.

En ese contexto de censura y olvido parecía difícil seguir el consejo de Carande y leer a Azaña. Las editoriales españolas apenas publicaban sus escritos. Algo habían empezado a cambiar las cosas en los años sesenta y algunas lograban colar de rondón los textos más académicos. Espasa-Calpe, por ejemplo, editó en 1963 la erudita edición y el prólogo que escribió en 1927 para Pepita Jiménez, y en 1966 su traducción de Simón el patético, de Jean Giraudoux.

'Azaña intelectual' / DANIEL ROSELL

Poco más. Nada, por supuesto, de su obra política, a diferencia de lo que ocurría entonces en América Latina donde la vindicación de Azaña cobraba un nuevo brío. La editorial mexicana Oasis imprimió en 1961 la biografía que de él escribió su cuñado, Cipriano de Rivas Cherif, Retrato de un desconocido: vida de Manuel Azaña, y entre 1966 y 1968 los cuatro tomos de Obras Completas que compiló Juan Marichal, otro exiliado, siguiendo el consejo de Jorge Guillén. Afortunadamente siempre quedaba el recurso al mercado ilícito. Fue de nuevo Carande quien indicó a Juliá que acudiera de su parte a una librería sevillana, en la calle Mateos Gago, donde vendían de tapadillo los libros prohibidos que llegaban clandestinamente desde el Norte de los Pirineos o la otra orilla del Atlántico. Allí pudo hacerse con los cuatro volúmenes editados por Marichal.

Allí comenzó también una pasión por Azaña que con el tiempo acabaría vertebrando buena parte de su carrera académica y que volcaría en dos biografías, decenas de artículos y capítulos de libros, y una edición integral de sus obras completas en siete volúmenes que albergan cerca de 7.000 páginas. Es gracias a la obra monumental de Santos Juliá que hoy sabemos con detalle quién era Azaña y en qué consistió el azañismo si es que tal cosa existió, algo que el propio Juliá ponía en duda.

Manuel Azaña no solía dejar indiferentes a sus coetáneos. Contaba Josefina Carabias que ya durante el reinado de Alfonso XIII, cuando fue secretario y presidente del Ateneo de Madrid, abundaban en la institución los azañistas devotos y los antiazañistas furibundos, víctimas estos últimos, con frecuencia, de un carácter espinoso y de su proverbial facilidad para la ironía y el sarcasmo. Azañistas fueron, por supuesto, los escasos militantes que le siguieron al fundar en 1925 el Grupo de Acción Republicana, formación que Carabias definiría para aquellas fechas como “un partidito” testimonial.

Azaña solía descuidar a los azañistas. No se preocupaba en exceso de sus seguidores y en eso se asemejó a Antonio Maura, a quien combatió en su juventud. “Nada de azañismo ni de política personalista”, declaró a la prensa en enero de 1931; “el único azañista soy yo”, anotó en su diario en agosto de 1931; “estoy dispuesto a no ocuparme de la dirección del partido, para lo que no tengo ni gusto ni tiempo”, escribió el mismo mes. Le aburría la política menuda. Sin embargo, aunque el pastor no cuidara su rebaño, Acción Republicana fue prosperando. En las elecciones de 1931 sumó 26 diputados y fue la quinta fuerza política del Congreso. Su gestión al frente del gobierno entre 1931 y 1933 le convirtió en líder indiscutido del republicanismo de izquierdas, que en 1934 se agrupó a su derredor en Izquierda Republicana, tercer grupo parlamentario tras las elecciones de 1936.

El partido creció impulsado por una oleada de azañismo, reconocería Azaña en mayo de este mismo año, algo que con frecuencia le sobrepasaba: “Esto del azañismo es cosa grave, si continúa como va, la gente creerá que yo hago milagros”, confesó poco antes a Indalecio Prieto. Para entonces, era desde hacía tiempo el símbolo vivo de la república liberal y democrática, como comprendió la extrema derecha autoritaria, que personalizó en él todos los males que achacaba al régimen y empezó a construir desde este momento la imagen del monstruo verrugoso que perduraría bajo el franquismo.

Caricaturas de Robles de políticos españoles de los años 30 / REVISTA ESTAMPA

Azaña no buscaba lealtades inamovibles y podía ser muy cruel con el que se aproximara a él solo para ganar cuotas de poder. Quería convencer a quien le siguiera y fiaba para ello en la “seducción y fuerza de su propia palabra”, escribió Santos Juliá en 1980. Oratoria que provocaba extraordinario efecto en su público, ya fuera en el Ateneo, ya en el Congreso o ya en un mitin ante 400.000 personas. Confiaba en la seducción de la palabra y en la atracción de un proyecto político que juzgaba imprescindible para modernizar el Estado y afianzar la democracia. Un proyecto comprendido en las reformas que emprendió el gobierno provisional proclamada ya la república, que él profundizaría desde la presidencia del consejo de ministros entre octubre de 1931 y septiembre de 1933, y que constituyeron la médula del azañismo.

Azaña esbozó su programa a partir del análisis de la realidad y, sobre todo, de una lectura crítica del pasado. Antes de comprometerse con la política activa había dedicado décadas de estudio y centenares de páginas escritas a pensar sobre España y las causas que explicaban su atraso comparativo respecto a otros países europeos. Y este aprendizaje le condujo a la acción, a la brega política. La diferencia con otros intelectuales de su tiempo es aquí notable. Los escritores del 98 habían reflexionado sobre el ser nacional desde la angustia, en una actitud emocional cargada de dolor y melancolía pero siempre pasiva. Su coetáneo, José Ortega y Gasset, observó la arena política desde el Olimpo y ocasionalmente descendió a ella sin comprenderla, preservando su espíritu en las alturas. De sus lecturas, Azaña concluyó que era necesario, perentorio, transformar el país y que eso solo se podía hacer desde la política. No como un intelectual que se dedica ocasionalmente a los asuntos públicos, sino como un político con un fuerte bagaje intelectual. De ahí que se lanzara a fundar un partido, ocupara la tribuna parlamentaria, dirigiera un ministerio, presidiera varios gobiernos y, al final, ocupara la máxima tribuna en la república que había contribuido a forjar.

El filósofo José Ortega y Gasset

Conviene detenerse, por lo tanto, en el relato que Azaña fraguó sobre el pasado español pues será determinante para su acción política. Un relato que comenzó con un proceso frustrado: a principios del siglo XIX la burguesía no pudo realizar “a fondo” – escribiría en 1939– la revolución liberal y por esta razón los coletazos del Antiguo Régimen llegaban hasta el presente. La debilidad de las clases medias vino dada por una sociedad eminentemente rural y por una escasa población urbana. Y aunque ésta había ido creciendo aún cabía afirmar bien avanzado el siglo XX que “la civilización contemporánea” solo llegaba a “ciertos núcleos urbanos” rodeados de aldeas “detenidas en el siglo XV”.

Dada su debilidad, los primeros liberales hubieron de pactar con la aristocracia y la Iglesia para afianzarse en el poder y asentar el régimen constitucional. La Iglesia perdió sus tierras durante la desamortización, pero conservó un férreo control sobre los ritos de paso de la vida humana. También el respaldo del Estado, que ejerció como brazo secular contra la disidencia religiosa. En teoría, el Parlamento limitó el poder de la Corona; en la práctica los monarcas conservaron casi íntegra su fuerza con el apoyo de la Iglesia y de un ejército anquilosado, incapaz de ganar una guerra y sobrecargado de oficiales.

Obras Completas de Manuel Azaña, Edición de Santos Juliá

La desamortización afianzó una estructura de la propiedad agraria desigual. En el Norte, las pequeñas parcelas apenas podían mantener a una familia; en el Oeste y el Sur un solo propietario podía poseer “todo el territorio de un pueblo” y el proletariado rural, muerto de hambre, sucumbía al nihilismo anarquista. El “atraso en la instrucción popular y su consecuencia, la indiferencia por los asuntos públicos”, mermaban la base ciudadana que requería la democracia. El Estado liberal, rígido, no había sido capaz de asimilar la demanda de una mayor autonomía política esgrimida por las élites catalanas desde el último tercio del siglo XIX.

Esta visión del pasado, que enumeraba las rémoras que habían impedido la democratización, emplazaba a la Corona como baluarte al que se aferraban quienes defendían toda resistencia al cambio. Durante un tiempo Azaña creyó, aunque sin mucha fe, que monarquía y democracia quizás fueran compatibles, que Alfonso XIII podía liderar el tránsito desde el liberalismo de notables hacia la modernidad. Fueron los años de militancia en el Partido Reformista de Melquíades Álvarez, formación posibilista convencida de que una democracia siempre era una democracia ya fuese monárquica o republicana.

La dictadura de Primo de Rivera, no obstante, reveló que Alfonso XIII, en efecto, apostaba por la modernidad. Pero en los años veinte el paradigma de la modernidad no era la democracia liberal, sino los regímenes corporativos y autoritarios que anegaban Europa llegando hasta vecinos como Italia o Portugal. La monarquía, no obstante, dejó de ser un problema el 14 de abril de 1931 y su desmorone asemejó al derrumbe de una presa que hubiera contenido durante siglos la marcha de un torrente convirtiendo España en “una charca de agua inmóvil”, cual anotó Azaña en 1915.

Suprimido el “obstáculo tradicional” todo parecía posible y el gobierno provisional de la república inició la serie de reformas que Azaña profundizó desde los gabinetes que presidió desde octubre de 1931 y, sobre todo, desde diciembre del mismo año, una vez sancionada la Constitución y rota la amplia coalición republicano-socialista que había dirigido la república desde el primer momento. Puesto ante la disyuntiva de elegir como socios de gobierno a los partidos republicanos conservadores o al Partido Socialista, optó por este último que, por otra parte, constituía la primera fuerza de la Cámara.

Azaña estaba convencido de que su programa eran tan drástico y provocaría una transformación tal que solo podría acometerlo un gobierno despojado de todo vínculo con el pasado, emplazado a la izquierda del arco político. “La colaboración socialista” era indispensable pues “representaba la posibilidad de transformar el Estado sin someter al país a los estragos de una conmoción violenta”, escribiría ya en el exilio.

Las reformas del primer bienio republicano, bien conocidas, responden a la remoción de los obstáculos que en el discurso de Azaña habían frenado la modernización e impedido la democracia: reorganización del ejército y reducción del número de oficiales; separación de Iglesia y Estado; redistribución de la propiedad agraria; elevación de las misérrimas condiciones de vida de las clases populares; creación de un sistema educativo que pudiera calificarse como tal; difusión de la cultura en los pequeños municipios; encaje de los territorios que deseaban mayor autonomía política en un proyecto nacional.

El tiempo de las reformas concluyó con el relevo de Azaña en la presidencia del consejo de ministros, en septiembre de 1933. Los gabinetes del segundo bienio republicano, entre este último mes y febrero de 1936, paralizaron o incluso rectificaron las políticas aprobadas entre 1931 y 1933. Tras las elecciones de 1936, Azaña regresó a la presidencia del gobierno, pero apenas tuvo margen para reemprender las reformas. Los socialistas rehusaron entrar en el ejecutivo, rompiendo la coalición de 1931, y dejaron que la izquierda republicana gobernase en minoría. La creciente tensión social consumió las energías gubernamentales. La capacidad de maniobra de Azaña quedó minimizada al asumir la presidencia republicana en mayo de 1936.

La Guerra Civil liquidó su proyecto de una república liberal y democrática. La salvaje acometida de los rebeldes, asentada desde el primer día sobre un derramamiento de sangre tan calculado como brutal, atentó contra la posibilidad de reconstruir una comunidad nacional. La violencia revolucionaria en la retaguardia republicana minó la moral del presidente, que recibió un golpe durísimo cuando la brigada anarquista de Felipe Sandoval asesinó el 22 de agosto de 1936 a Melquiades Álvarez, su antiguo jefe y amigo, junto a otros presos políticos en la Cárcel Modelo de Madrid.

Azaña consignaría en su diario durante aquellos días su desesperación y abatimiento, su repugnancia ante toda violencia. Y sintió, cuenta Santos Juliá, “veleidades de dimisión”. Pero siguió al frente de la república por convicción. Por respeto a los soldados y a los milicianos que luchaban sin tregua contra franquistas, nazis y fascistas. Porque no se consideraba neutral ni equidistante, ni pensaba que ambos bandos en liza fueran iguales. “Nos batimos en defensa de aquellos valores que son la razón suprema de vivir: en defensa de la libertad de España y de la libertad de todos los españoles, incluso de los que no quieren la libertad”, proclamó en Madrid, el 13 de noviembre de 1937. “Yo sigo siendo el mismo del año 1931, y con este espíritu presido la República”, afirmó también aquel día.

El 4 de febrero de 1939, tras la caída de Cataluña, cruzó la frontera francesa junto con millares de compatriotas. El 27, después de que Francia e Inglaterra reconocieran al gobierno franquista dando por liquidada la contienda, resignó la Jefatura del Estado. La guerra acabó al mes siguiente. Había resistido casi hasta el final, observó Santos Juliá, porque “la república era la ley, el orden, la convivencia, la democracia y a esos valores había entregado su vida”.