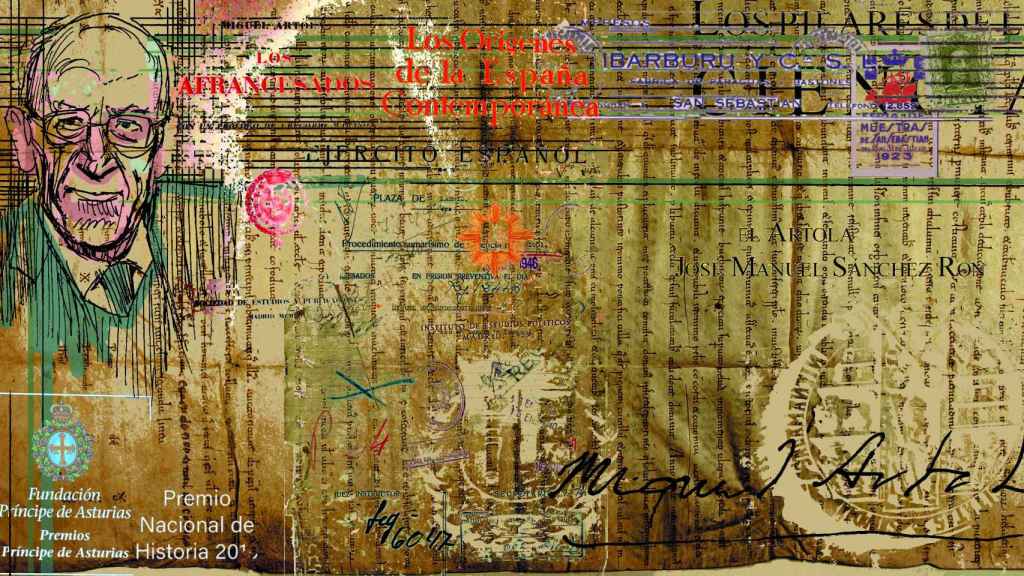

'Homenot' Miguel Artola / FARRUQO

Artola y los afrancesados

El historiador, maestro de su oficio e investigador de la tradición política liberal, reivindicó su papel en la defensa de una España que no pudo ser

28 mayo, 2020 00:10En medio de una batida sin hacer prisioneros, en el Congreso de los Diputados de Madrid, llega la noticia triste de la muerte de Miguel Artola, insigne historiador y analista incansable de la España afrancesada y liberal, cuyo fracaso nos persigue como un mal fario. Estudioso de episodios de importancia básica en la Historia de España y miembro de la Real Academia de la Historia, Artola dijo repetidamente que la construcción de un Estado unitario “fue el gran proyecto de los liberales, que realizaron los afrancesados desde un punto de vista conservador”. Otros lo han verbalizado con más contundencia –“una idea de los liberales y una obra de los absolutistas”– pero sin la fineza intelectual del veterano profesor. Sea como sea, este dualismo sería hoy un buen manual de digresión y análisis para rebajar el tono tabernario de los pleitos de una parte de nuestra clase política.

Si algún historiador podía escribir una Historia Mundial de España, este era Artola. De hecho, lo hizo sin proclamarlo, como puede verse en sus aportaciones centrales: el tomo dedicado a La España de Fernando VII en la enciclopédica obra dirigida por Menéndez Pidal, o su monumental Historia de Europa (Alianza Editorial), que contextualiza el papel de nuestro país durante los dolores de parto del nacimiento de las naciones de nuestro entorno; sin perder de vista que, siendo un conglomerado heterogéneo, España es la nación más antigua del continente. La perspectiva de Artola es concomitante con la Histoire mondiale de la France (Éditions du Seuil), dirigida por Patrick Boucheron, exponente de la actual renovación historiográfica europea. “Toda historia digna de este nombre, que quiere ser algo más que la legitimación de sus mitos, es necesariamente mundial”, ha dicho Josep Ramoneda. Si al medirse con sus vecinos, Francia no viola su código nacional-republicano, muchos menos España. En contacto con el todo, nuestro mundo encuentra a otro, sin renunciar a Fernando, el católico ni al Cádiz de Mariana Pineda.

Doctor honoris causa por las universidades del País Vasco y Salamanca, Artola es también autor del ensayo La monarquía de España (1999), y de dos volúmenes en los que analiza los cambios que desató la Constitución de las Cortes de Cádiz (1812). En 1992, obtuvo el Premio Nacional de Historia por su diccionario Enciclopedia de la Historia de España, galardón que sumó a la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio (1996). Uno de sus trabajos de mayor difusión, Los afrancesados, fue una ópera prima publicada hace más de medio siglo. Un texto que se ancla en la experiencia de 1808, con el país dividido entre quienes militaban contra los franceses y los afrancesados o colaboracionistas, pecado de lesa traición en toda Europa.

¿Qué les llevó a colaborar? ¿Qué querían los afrancesados? El historiador responde sin adornos y con verdades que retumban: “Buscaban la felicidad; eran los seguidores de la Ilustración; perseguían mejoras para todos”. Lo cierto es que los liberales no expresaron un sentimiento, sino una situación. Sabían que el bienestar llevaría a la felicidad si llegaban a disponer de un poder fuerte al servicio de los ciudadanos. Aceptaron colaborar con José Bonaparte, nuestro denostado Pepe Botella, del mismo modo que reclamaron enseñanza gratuita y de calidad, y no cejaron en este empeño hasta la llegada, más un siglo y medio después, de la Institución Libre de Enseñanza. Ellos representan la España que pudo ser.

Nuestros afrancesados de postín, como Blanco White, Max Aub (a pesar de renegar de la Francia ocupada en la II Guerra Mundial) o Juan Goytisolo, son deudores de los intelectuales de la Ilustración española, un movimiento profundo pero seco, el de Jovellanos, Feijóo, Alvarado, Ulloa o Jorge Juan, cuyas huellas han sido en parte borradas por el tiempo. Pese a su alto nivel de conocimientos, la contribución de los ilustrados fue saldada con enormes dudas en el examen de la historia, a causa de su colaboración con la monarquía absolutista.

Otros, que llegarían más tarde, mostraron con mayor brío la contundencia de sus razones y fueron capaces de comparar al furgón de cola con los países vecinos más avanzados. Fue el caso de Larra, el gran cronista que dio voz a sus seudónimos Pobrecito Hablador o Fígaro. Hijo de un médico formado en Francia, el joven periodista cultivó en los internados españoles lo que Mesoneros Romanos llama en sus memorias “los pasos contados de un muchacho culto”. Vivió con angustia la entrada en España de los llamados Cien mil hijos de San Luis, en nombre de la Santa Alianza, dispuesta a restablecer el absolutismo. Soportó la represión de la Década Ominosa y, en medio de la “oscura noche intelectual” (Mesoneros), un escritor original y profundo como Larra anunció ya la desesperanza de su visión de Madrid como un cementerio. Fue poco tiempo antes de su suicidio.

Retrato de Mariano José de Larra (1835) de José Gutiérrez de la Vega

Ya en pleno ochocientos, otro afrancesado como Blanco White, influido por las Cartas marruecas de Cadalso, conectaba con el anhelo de las artes, las letras y las ciencias, a menudo ausentes en las cortes reales y casi siempre olvidadas en los casinos militares. La conciencia social entró en el ánimo de White gracias a su contacto con Isidoro Antillón compañero de redacción en el Semanario patriótico, víctima de la represión fernandina. Antillón era un reconocido geógrafo que estuvo en la defensa de Zaragoza hasta el momento de la caída y que después se trasladó a Sevilla, una ciudad más compleja, donde dio el salto intelectual como afrancesado. Este científico aragonés, portavoz de las ideas republicanas en los últimos años del reinado de Carlos IV, compuso en 1802 un elocuente alegato a favor del abolicionismo. A todos ellos los reivindica con pasión Miguel Artola, el sabio vasco que acaba de dejarnos, después de casi un siglo de combate entre su inteligencia y el rescate de la memoria colectiva.

La política de la Restauración no pudo ocultar las aportaciones de la experiencia de Francia al Estado moderno. Pero el gran proyecto de los liberales fue absorbido por las ideologías absolutistas –el pronunciamiento del general Martínez Campos– y entró desgastado en la figura de Alfonso XII, con el soporte, en el último momento de un perseguido Cánovas del Castillo, el líder del partido Conservador. Casi de milagro, Cánovas consiguió dejar para la historia sus conocidos cuatro pilares: rey, cortes, constitución y turnismo (la alternancia liberales-conservadores). En aquellos años el referente capitalino de Europa era París. Pero la referencia no dejó constancia en el Estado español; más bien puede decirse que nuestro modelo fue mellado una y otra vez por las disolventes fuerzas radicales.

La España borbónica de entonces fue pareciéndose, cada vez más, a la Francia conservadora de Orleans. Los vestigios de la primera República y de la Revolución Gloriosa fueron aniquilados, dejando de recuerdo en la puerta del Banco de España, junto a la Calle del Marqués de Cubas, la placa de bronce del general Prim i Prats, militar insigne, presidente del Gobierno y egregia figura del XIX, asesinado a trabucazos una noche azul (el color los fanales del gas ciudad) y copos de plata. A partir de aquel momento, que Artola considera trascendental, el país se fue partiendo por la mitad hasta llegar al revanchismo cainita de dos países en uno, que desembocaría mucho después en la Guerra Civil.