'La Castilla de Jaime Gil de Biedma'

La literatura de Jaime Gil de Biedma: el cierre del círculo

Andreu Jaume explora en La Castilla de Gil de Biedma la crisis que hizo que el escritor abandonase la poesía, cuya revisión culmina, medio siglo después de su primera versión, con la cuarta y definitiva edición de Las personas del verbo

De Gil de Biedma (Jaime) cabe decir, entre otras muchas cosas, lo mismo que Karen Blixen escribió en el arranque de sus memorias: “Yo tenía una granja en África, al pie de las colinas de Ngong”. En el caso del escritor barcelonés, el mejor poeta, junto a Ángel González, de su generación, que es la de los niños de la guerra, el predio en cuestión estaba en La Nava de la Asunción (Segovia), muy cerca del pinar de la ribera de los alisos, junto al Eresma, donde su familia –una saga patricia y culta, emparentada con las viejas oligarquías de la Restauración borbónica– poseía un pabellón de recreo diseñado por el arquitecto racionalista Luis Gutiérrez Soto.

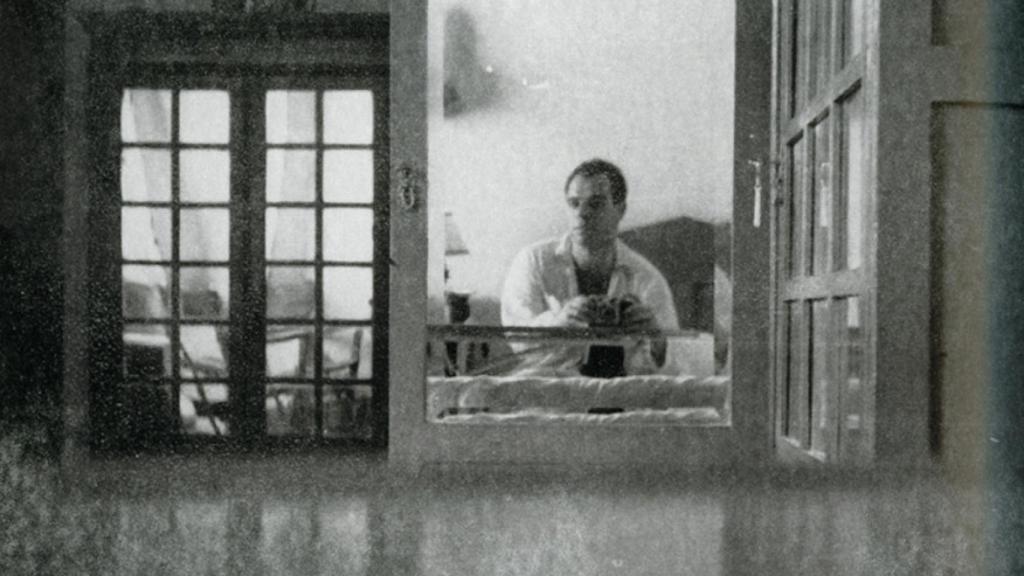

Esta finca de estío, donde Gil de Biedma se retiraba cada cierto tiempo para hacer vie de châuteau y olvidarse de su actividad en Barcelona, como ejecutivo de la Compañía de Tabacos de Filipinas, y de su vitalidad en Manila, fue vendida por la familia. Del pabellón sólo quedan ruinas. Pero aquellos días perdidos para siempre en el agujero negro del tiempo aún perviven bajo la forma del canto del cisne, la nostalgia y la elegía que palpitan en sus mejores libros de versos.

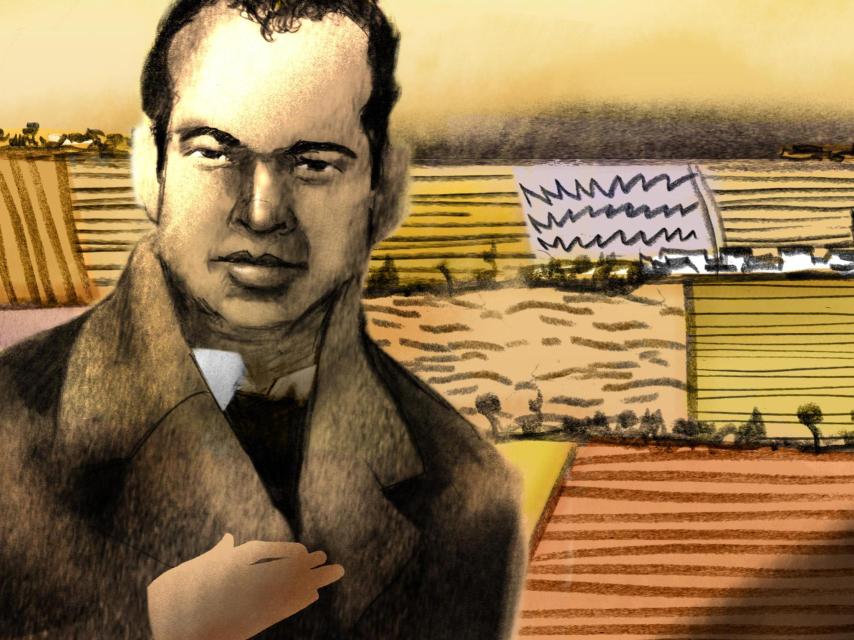

Gil de Biedma en su habitación de Casa del Caño, en Nava de la Asunción

De ese pretérito hace bastante más de veinte años y, sin embargo, perdura como fantasmagoría merced al sortilegio poético de los espectros. Gil de Biedma no fundó una genealogía propia –su homosexualidad impedía la descendencia biológica y fue el motivo de que fuera vetado por Manuel Sacristán cuando intentó entrar en el PSUC– aunque supo construir una mitología individual gracias a la memoria y al gozo de esos días de verano. Andreu Jaume, editor, traductor y poeta, evoca esta época en un breviario –La Castilla de Gil de Biedma–, editado por Factoría Cultural Martínez, que incluye una conferencia, tres poemas, dibujos de Marcos Isamat y un itinerario de viaje sobre el escritor, diseñado por Inés García-Albi, su sobrina. Señales que nos dan noticia del afortunado reino de la Casa del Caño.

Andreu Jaume hace aquí una lectura a fondo de ‘Ribera de los alisos’ (1959), el poema en el que Gil de Biedma intenta fijar, a través de una voz poética que ya es madura, robusta, las vivencias de infancia –proyectadas sobre el fondo del paisaje castellano– que moldearon su sensibilidad íntima. Incluida en Moralidades (1966), se trata de una pieza descriptiva cuyo sosiego contrasta con el caos vital que en ese momento cercaba al poeta barcelonés, que en apenas dos años escribió la parte más profunda de su obra, prendada de un prosaísmo que nace como consecuencia de una síntesis de influencias divergentes, y que oculta bajo su aparente sencillez –tan machadiana– la sofistificación de una escritura hondísima que no deja de reverberar.

'La Castilla de Gil de Biedma'

El sujeto poético de Moralidades, que no es exactamente Gil de Biedma, sino una voz ficcional, anuncia una crisis íntima. No tardaría demasiado en dar la cara. De ella nos habla Jaume en esta pieza, espléndida y erudita, donde la trayectoria del poeta sirve de motivo para trazar una historia cultural de la dicción y el imaginario del arte antiguo y el moderno. Cosa natural, pues buena parte de la obra intelectual de Jaume, que ha traducido y editado a los grandes autores de la cultura occidental, puede interpretarse como una indagación, obstinada y maravillosa, de los caminos visitados antes por Gil de Biedma.

En sus trabajos sobre el poeta barcelonés, cuya obra ha revisado a fondo como editor de sus ensayos –El pie de la letra–, su correspondencia –El argumento de la obra– o sus Diarios, escritos en el periodo que discurre entre 1956 y 1985, encontramos el mejor homenaje y la mayor celebración posible: la explicación de las iluminaciones de un poeta en cuyos libros se resume el tránsito entre la poesía clásica y la moderna. Sin este fértil contexto, que Jaume narra en esta lección magistral, no puede entenderse el verdadero sentido que (antes y ahora) tiene escribir versos.

Andreu Jaume

Es este estudio y depuración de la obra de Gil de Biedma, un encargo de la Agencia Balcells que se cierra ahora, cincuenta años después de la primera versión de Las personas del verbo (1975), su poesía integral, con su cuarta y definitiva edición, publicada por Lumen, el que conduce al crítico mallorquín a sus mejores trabajos acerca de la poesía en lengua inglesa: Shakespeare, los poetas metafísicos, el Don Juan de Lord Byron, La tierra baldía, los Cuatro cuartetos y los ensayos literarios de T.S. Eliot, y la poesía de Auden, entre otros nombres. Gracias al conocimiento enciclopédico de los senderos en los que Gil de Biedma puso el pie, traza el mapa entero de su geografía poética, en diálogo y desbroce con la tradición literaria británica y con la estirpe hispánica (Jorge Manrique, Fray Luis de León, Unamuno y el expatriado sevillano Luis Cernuda).

Su tesis: huyendo del simbolismo (francés), el poeta barcelonés descubre el romanticismo de raíz inglesa, donde ya están las raíces del prosaísmo, esa forma de subjetividad –“el desencantamiento del mundo”, según Max Weber–, que comienza a forjarse en el Renacimiento, pero que no emerge por completo hasta finales del siglo XVIII. De esta manera, azarosa e intensa, descubrirá Gil de Biedma la tragedia del tiempo, concretada en el paisaje esencial de Castilla, y constatará la imposibilidad de retornar al paraíso perdido, que anhelaba recuperar a través de sus poemas.

'Las personas del verbo'

La impotencia se convierte entonces en certeza. El escritor ya es consciente de la muerte (el destino) y repara en la diferencia (categórica) entre la alegoría y la metáfora, entre la mímesis aristotélica y el realismo, entre la Edad Media y la acelerada modernidad que sustituye a Dios por el Arte e intercambia religión por secularización. El universo integrado de los antiguos se convierte, ante sus ojos sonánbulos, en un mundo apocalíptico, casi abisal, obligando al lector a interpretar, desde su propia sensibilidad, los significados de una poesía que, hasta ese mismo instante, estaba en mayor o menor grado sometida a un código cultural monocorde.

La humilitas de la poesía moderna, germen del prosaísmo poético que comienza con Wordsworth, es el fruto de este viaje hacia la semilla de la retórica medieval que exploraron T. S. Eliot, Robert Graves –los dos ejemplos más extremos– y otros poetas, procedentes tanto del modernism anglosajón como de la tradición española. Sin ellos no puede entenderse la ley de la gravedad literaria, ese proceso que devuelve la sinceridad de sus orígenes (léase también la potencia, como escribiera Rubén Darío) a la poesía, muda tras sucesivas sofisticaciones enunciativas históricas.

'El pie de la letra'

Gil de Biedma es quizás el escritor que mejor encarna, entre nosotros, este ansia de eternidad mediante la huida de la fugaz tradición de la ruptura, por decirlo en los mismos términos de Octavio Paz. El recreo de La Nava es su Abadía de Tintern: un espacio que atesora los rastros de un tiempo perdido y que, mediante la poesía, puede ser evocado, aunque sea de forma ficticia, para restituir la noción de lo sagrado. “Un pequeño rincón en el mapa de España / que me sé de memoria, porque fue mi reino”.

La eternidad de sus versos es, no obstante, un bálsamo pasajero. El tiempo no se detiene ni tropieza, como escribió Quevedo, y lo que parece real sólo es un espejismo de la memoria. Los recuerdos son como los hombres: mortales. El día de la verdad –cuando ya no estemos aquí– tampoco estarán ellos; incluso aunque los compartamos, porque, al fin y al cabo, nadie recuerda de idéntico modo aquello que ha vivido o lo que le han contado, de la misma manera que tampoco vivimos hechos similares ni evocamos lo que sentimos con palabras semejantes.

'Diarios'

El poeta de Ribera de los alisos toma distancia de sus emociones, como corresponde a un adulto, consciente de que su huella sentimental es minúscula frente a la inmisericorde máquina del mundo. Arriba así al desengaño, del que Andreu Jaume levanta acta en el magnífico prólogo de su versión de Las personas del verbo, donde rescata un poema inédito –‘Adiós a esa ciudad’ (1980), dedicado a Barcelona–, y una carta (a un destinatario –Gerardo– desconocido) fechada dos años después. En ella se relatan las razones por las que el poeta decidió asesinar su voz en Poemas póstumos. “Escribir poemas dejó dejó de cumplir una función en la economía de mi vida interior, y acabé por dejar de escribir. Me había convertido en criatura de mí mismo y había perdido mi libertad interior”.

¿Por qué Gil de Biedma se quitó la máscara? Acaso intuyó –y sobre todo sintió– que la poesía, que primero parecía ser una pulsión religiosa, y después la expresión del compromiso social con el que intentar redimirse de su condición (confesa) de señorito, no podía restituir, como imaginaba, lo que el tiempo se esfuerza a diario en destruir. Su emoción se desvinculó de su conciencia. Nada volvió a ser igual. “Quien habla solo espera hablar con Dios un día”, escribió Machado. Esto mismo es lo que el poeta barcelonés pensaba que ya no conseguían sus poemas.

'El argumento de la obra'

Su desencanto fue absoluto. El amor y la conciencia social desaparecen de sus versos. A partir de este momento se tornan avaros. Sólo queda la autoenmienda, instigada por los sueños frustrados y lo que Jaume denomina “la caída del poeta en la temporalidad”. El final, siempre traicionero, de la juventud, tan bien expresado por Byron en un pasaje del Don Juan –“cuando oscilamos entre el bufón y el sabio / y no sabemos en verdad qué nos espera, / un periodo algo parecido a página impresa, / letra gótica en folio, mientras el cabello / se nos vuelve canoso y no somos ya lo que éramos”–, hizo que Gabriel Ferrater, con quien Gil de Biedma discutiese tantísimas noches hasta el amanecer, vaciando botellas de anís –Chinchón seco–, se quitase la vida antes de tiempo.

Gil de Biedma prefirió otra forma de inmolación: torcerle el cuello al cisne, como decían los modernistas tardíos. Dimitir. Poner punto y final a la mascarada. “Envejecer, morir, / es el único argumento de la obra”. Nadie ha resumido mejor la negra tragedia a la que todos tendremos que enfrentarnos. Un buen día el horizonte se estrecha. El paisaje que vemos deja de ser la hermosa ribera de los alisos. Y emerge el páramo del Rey Lear.