Carlos Barral & Wallance Stevens

Barral & Stevens: el misterio de dos estrellas distantes

La editorial Lumen publica, en sendas ediciones al cuidado de Andreu Jaume, la poesía íntegra del mítico editor barcelonés y un ‘compendium’ con los grandes poemarios y los aforismos del misterioso poeta norteamericano

25 agosto, 2023 19:00No existe mayor acto de cortesía, sobre todo a la hora de escribir, que evitar, o en su defecto atar con rienda muy corta, al obstinado e insistente yo que de una u otra manera, explícito u oculto, pero siempre indecoroso, enuncia textos, discursos y excursos. La escritura, en sentido estricto, consiste en fijar un pensamiento que se formula a través de las palabras, y que no puede más que proceder de un individuo concreto, ya sea real –como el que aparece en las cartas antiguas, convertidas en maravillosa arqueología– o imaginario, como sucede con el narrador de cualquier fábula. Las multitudes nunca hablan. Sólo lo hacen las personas.

En este tiempo, donde el egocentrismo se ha convertido en una fiebre festejada que a menudo se expresa con su formulación comunal más inquietante –las masas modernas de las que escribiera Ortega y Gasset, más que cumplida la posmodernidad, profesan la tiranía de la identidad única–, es un oasis toparse con libros de poesía donde la famosa primera persona, sin dejar de estar, se ajusta a esa sana costumbre –por otra parte, tan británica– de no abusar del desahogo de la confesión personal y limitar el sentimentalismo de la confidencia a sus términos estrictos. Ese menos (yo) siempre es mucho más (tú).

Portada de las 'Memorias' del editor y poeta Carlos Barral

A pesar de todo esto, rige todavía la convención de que la cualidad que identifica a lo poético, sea lo que sea, está entreverada, de manera indistinguible, con la intimidad. Se trata de una confusión romántica, que confunde la lírica con la poesía, sin distinguir el punto de vista del tono y la atmósfera de un poema. Existen, sin embargo, escritores como Carlos Barral, toda una leyenda del mundo de la edición en el tardofranquismo y memorialista prodigiosamente sugerente, al tiempo que tácticamente inexacto, o Wallace Stevens, un autor norteamericano de obra hermética y, por eso, interesante, que desmienten –con versos– este extendido lugar común. Laus Deo.

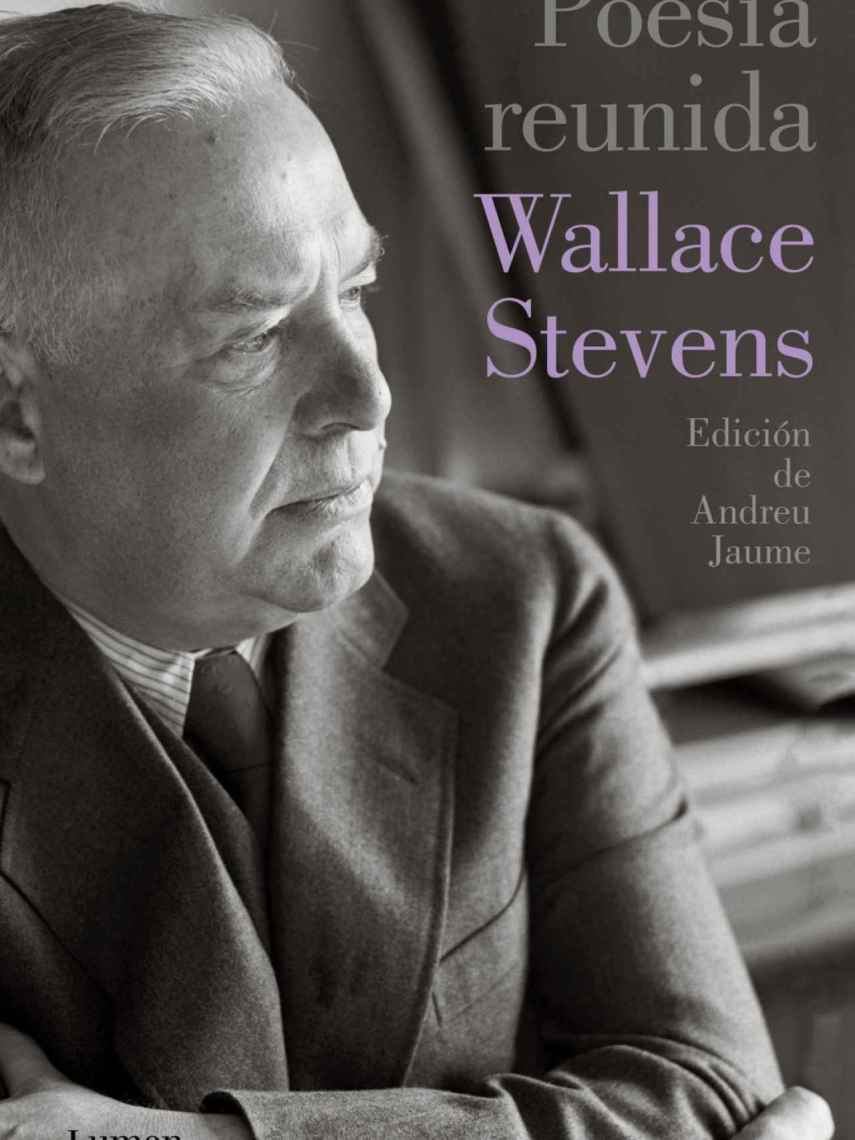

La editorial Lumen acaba de incorporar a su prestigiosa colección de poesía, sobriamente hermosa, dos excelentes compilaciones –en un caso íntegra; en el otro, selectiva– de sus respectivas obras poéticas, ambas al cuidado de Andreu Jaume, que en el volumen dedicado al escritor norteamericano también ejerce como traductor junto a Daniel Aguirre y Andrés Sánchez Robayna. Cada uno de estos dos libros –igual que los poetas que los escribieron– son diferentes. Proceden de mundos antagónicos –la España de la posguerra; la América del Gran Norte–, están compuestos en idiomas diferentes y muestran universos divergentes. Y, no obstante, haciendo un ejercicio de comparatismo avant la lettre, amparados en el fértil concepto del polen de las ideas (Darío Villanueva), pueden perfectamente vincularse entre sí.

'Metropolitano'

Desde sus particulares orillas ambos practican el distanciamiento y el culto a la objetividad en la expresión poética, que es una forma muy inteligente de huir de los excesos de la poderosa herencia romántica para regresar, casi siempre por senderos que habían sido olvidados con el tiempo, a la primitiva e indestructible voz de los clásicos antiguos. Un viaje que, como todas las experiencias místicas, y leer poesía se ha convertido ya en una ceremonia equivalente al acto de iniciación en una sociedad secreta, debe hacerse olvidándonos de nosotros mismos, que es la única forma que existe de encontrarse.

En el caso de Carlos Barral (1928-1989), uno de los personajes sacros de la gauche divina de la Barcelona del mezzofranquismo, su poesía completa –Usuras y figuraciones– es un corpus mudo, en el sentido de que sus versos ni han creado escuela ni habían sido analizados –hasta ahora– con el rigor que exige prescindir, aunque sea por un instante, del personaje público para ceñirse, cosa por otra parte nada sencilla, al poeta.

'Cuando las horas veloces', tercer tomo de las 'Memorias' de Barral

Andreu Jaume se ha sumergido en el ciclo completo de libros de versos del marinero (imaginario) de Calafell para devolvernos a un poeta que, aunque se presentase como autor autobiográfico –¿acaso no lo son todos?– destaca por su capacidad para intelectualizar sus vivencias y convertirlas en meditaciones; a veces con una clara estirpe moral o mediante una cierta predisposición hacia la elegía.

Barral es un poeta frío y contenido, que ve y describe cosas, pero filtradas a través de una coraza con la que trata de resguardarse de un mundo que primero no termina de entender y, de inmediato, empieza a extinguirse bastante antes de lo previsto. Los poemas del editor barcelonés esculpen el torso del hombre, joven brillante y anciano prematuro y arruinado, camuflada bajo un escudo de abstracción –muy visible en Metropolitano, su debut– que impersonaliza todo. No cuenta su vida, sino una vida ajena. De todos y de cualquiera.

'Usuras y figuraciones', de Carlos Barral

El sacramento de la identificación, clave en la eucaristía poética, es pues lateral, hasta el punto de que conviene recurrir a sus libros de memorias –un trabajo que el editor nos ahorra– para descubrir el contexto, rememorado, en el que fueron concebidos estos versos que no son tanto la expresión de una experiencia –a la manera de Robert Langbaum– cuanto su resto (cantabile). La mirada autobiografía, en vez de como testimonio o huella, opera como motivo para la invención del mito personal: el marinero de barba seráfica, ataviado con gorra y pipa, que descubre demasiado pronto que la extinción es un hecho inevitable y avanza cada día.

La de Barral es una poesía que mira hacia afuera, aunque brote de dentro. Pudorosa, sugerente y que enriquece sus tres libros de memorias, en vez de ocurrir lo contrario. En éstos últimos –como precisa Jaume– brilla el lenguaje conversacional, la frase larga y suelta, esa marea que conduce al idioma hasta la playa del recuerdo; en los poemas, en cambio, busca la solemnidad de Lucrecio, el sermo de los antiguos, la etimología mediterránea y una naturaleza más o menos estable.

'The Auroras of Autumn'

La suya es una poesía de máscaras que, como dice uno de sus versos, piensa “a través de un personaje” y se muestra en monólogos dramáticos o mediante mitos –como Faetón– para, al cabo, constatar la futilidad de cualquier mitología. Aquí es donde aparece el Barral más interesante: en el descubrimiento de su vejez no tanto como una agonía, sino como la constatación de un destino irremediable contemplado desde fuera.

Wallace Stevens (1879-1955) también libró una batalla secreta en contra de los excesos de la sinceridad, evitando, hasta en los aspectos puramente editoriales, incurrir en el defecto de la franqueza desatada. En la edición de Lumen –que es bilingüe– los poemarios, publicados originalmente en inglés por el editor Alfred A. Knopf en bellos ejemplares con una evidente factura clásica, dialogan con la colección íntegra de sus aforismos. La asociación es fecunda, ya que permite cotejar la práctica del verso con su poética, aunque expuesta sin voluntad sistemática ni teórica, sino a través de la luz que proyectan los fogonazos de la inspiración.

'Harmonium'

Stevens, que llevó una vida muy discreta –a excepción de una pelea a puñetazos con Ernst Hemingway– como ejecutivo de una compañía de seguros, y casi no se movió de Hartford (Connecticut), practicó la escritura como si fuera el monje de una religión secreta. Al margen de los demás. En lugar de reproducir en el popular arquetipo del poeta romántico, su perfil se asemeja al de un místico (terrestre) que reza con versículos cuya comprensión no depende tanto de su literalidad como de la creación de una atmósfera. Fue el único devoto y practicante de una fe privada cuya grey se reducía a él mismo y a sus circunstancias

Paradójicamente, esta poesía, al contrario que la de Barral, sí ha dejado epígonos y herederos, aunque si se observa la ironía con detenimiento, se verá que quizás no es algo tan extraño en un país como Estados Unidos, donde el culto a lo sagrado es una extravagancia por más que en su tradición literaria todavía palpite, con una profundidad retórica admirable, la dicción bíblica. Los poemarios del escritor norteamericano reunidos aquí son ejercicios armónicos de contemplación donde no importan demasiado ni el momento ni la historia. Son presente.

'Poesía reunida', de Wallance Stevens

Su timbre se aleja de lo moderno y se aproxima a la solemnidad y a la meditación filosófica: “La belleza es fugaz en el espíritu: / El perfil impreciso de una puerta; / pero en la carne es inmortal / El cuerpo muere; la belleza del cuerpo permanece”. Profundo y misterioso. Jaume sostiene que su pretensión fue “usar lo vernáculo para recuperar el latín de la imaginación”. Y agrega: “En la complejidad de Stevens hay una claridad producida por ese ir descubriendo la realidad de la luz en una forma de aproximación que es distinta tanto del análisis racional como de la impresión emocional”.

Stevens inventa su propio código. No es explícito ni tampoco confesional. Pero termina, igual que Barral, escribiendo sus últimos libros sobre la cuestión más íntima que cabe imaginar: la propia muerte. En su caso, un cáncer incurable de estómago padecido como desengaño. Un ceremonial de renuncias que acontece tras agotarse el calendario de los últimos días sin gozo.