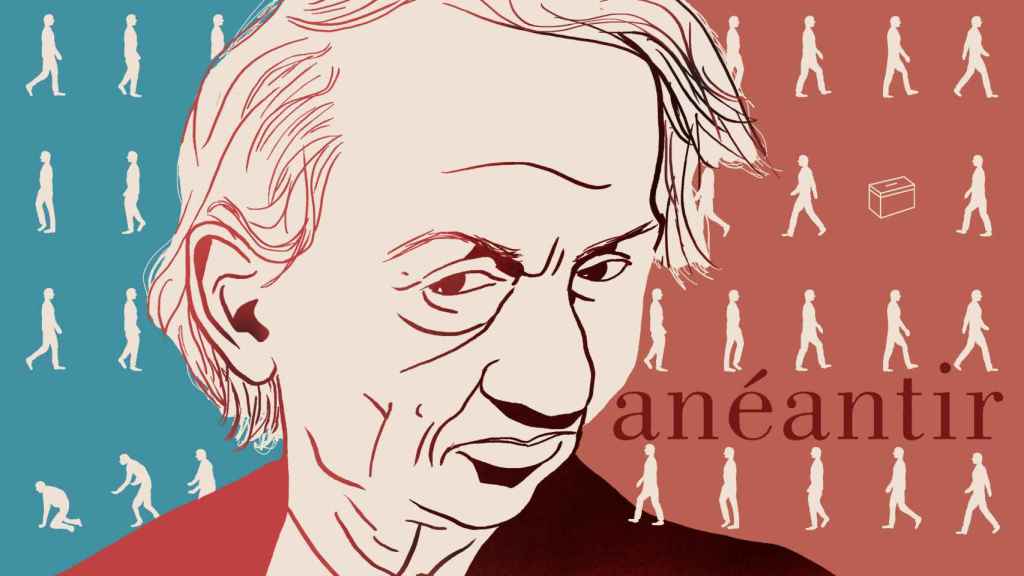

El escritor francés Michel Houellebecq / DANIEL ROSELL

Houellebecq ya no es el bufón del circo

El escritor francés, adorado y cuestionado por su literatura incorrecta y desinhibida, regresa con ‘Aniquilación’, una extensa novela de corte familiar acerca de la trascendencia de la mortalidad

19 agosto, 2022 20:25Los auténticos artistas se niegan a sí mismos y castigan con dedicación a su público. No se nos ocurre una forma de devoción más poderosa: estar atento a lo que hace alguien con el que no coincides y que, incluso, te irrita. En un mundo donde la gente sólo escucha aquello que quiere oír, cuando lee –si se lee– con el estómago en lugar de con el cerebro, y donde los prejuicios minan cualquier discusión, desengañar a los otros merecería ser considerado una forma egregia de creación. “Esperas que sea correcto, pero maldigo sus ideas”. “Quieres que te escandalice, pero ahora no pienso hacerlo”. Fuck you, man.

Michel Houellebecq (Isla de La Reunión, 1958) se ha hecho célebre por escribir ocho novelas en las que, a través de una voz demoledora, cuestiona las mentiras que la izquierda caviar, no demasiado distinta a la derecha comprensiva, necesita repetirse a sí misma para disimular que las revoluciones de su juventud se han convertido en una infame sopa tibia. Los burgueses de izquierdas, tan solidarios y comprometidos, sobre todo con ellos mismos, lo consideraban un maldito escritor reaccionario; los aristócratas del conservadurismo francés a la grandeur, en cambio, ven sus libros como la prueba de cargo de una vulgaridad espumosa.

El escritor francés Michel Houellebecq / EFE

El novelista francés parecía no tener satisfecho a nadie. Sin embargo, tenía lectores y había conquistado ese tipo de hegemonía que únicamente otorga la polémica. Un triunfo colosal. Unos lo leían sólo para insultarlo; otros, para despreciarlo. Todos lo miraban. Tras el éxito de libros como Ampliación del campo de batalla, Las partículas elementales o Plataforma, la trayectoria literaria de Houellebecq había dejado escasas vías de escape no ya para sorprender a su audiencia, sino para innovar. El peligro cualquier fórmula maestra es repetirla sin freno.

La encrucijada, sin duda, era diabólica: ¿cómo mantener la esencia de un estilo narrativo que, al cabo, expresa una determinada visión del mundo, sin ser previsible? Serotonina, hasta ahora la última entrega de este ciclo sobre la miseria moral del hombre contemporáneo, publicada antes del Armagedón de la pandemia, puede verse ahora como el final de una etapa y el embrión de otra cosa. El mundo ha cambiado en los últimos tres años mucho más de lo que hubiéramos llegado a imaginar. También lo ha hecho la literatura del escritor francés, que ahora regresa con Aniquilación (Anagrama), una novela que no es perfecta, pero que evidencia el afán de Houellebecq de dejar de ser, al menos por un tiempo, el eterno bufón del circo, esa criatura extraña que, gracias a la convención de la corte, goza del privilegio de decir la verdad sin sufrir –en apariencia– el castigo que suele acompañar a la sinceridad.

El mensaje de un bufón, en este caso en su registro más malhumorado, opera gracias a un contexto: mientras el resto de personajes a su alrededor hacen teatro, respetan las reglas de cortesía y se consagran al elogio, el impertinente oficial quiebra las normas del decoro. En Aniquilación, que encierra distintos relatos cruzados dentro de un mosaico, Houellebecq ha decido hacer, con distintas intensidades, justo lo opuesto: despojarse de buena parte de las habituales capas de cinismo para, más que correcto, mostrarse menos ácido y sulfuroso.

Es natural que este libro, acaso su novela más madura, haya decepcionado a muchos de sus yonquies: ni les escupe a la cara ni los hace completamente felices. Justo por eso se trata de una novela más que estimable, aunque abuse de los pasajes oníricos –el relato de los sueños del protagonista introduce digresiones que atenúan la intensidad de las diferentes historias– y sea excesivamente prolija al abordar los pálidos efectos de la enfermedad. Lo esencial de Aniquilación, su verdadero logro, es que es una suerte de meditación sobre la mortalidad, aunque se vista con otros ropajes: el thriller distópico, la conjura política y el retrato, siempre inmisericorde, sobre los extraños vínculos familiares.

Dentro del menú disponible, cada lector puede elegir el sabor que prefiera. Los platos cocinados para este libro, que es algo así como un menú degustación de todos los Houellebecqs posibles, están bien sazonados, pero en esta ocasión destacan por perseguir un cierto equilibrio, en lugar de disfrutar con el exceso. Hay nihilismo, esa marca de la casa. Persiste la capacidad de condenar en una frase o en una apreciación (pasajera) todo un estado espiritual de conciencia. La historia versa de nuevo sobre las miserias humanas, pero no cabe decir que sea una novela sombría, sino realista.

Houellebecq escribe sobre la sensación y el anuncio, siempre prematuro, de la muerte. Un tema suficientemente serio como para evitar convertirlo en una mera caricatura. El escritor francés, formado como agrónomo y antiguo empleado en la administración, elige contar las experiencias vitales de un personaje (Paul Raison, asesor de Bruno Juge, el ficticio ministro de Economía y Finanzas de la Francia en 2027) cuya vida se encuentra justo en ese punto, impreciso, donde empieza a vislumbrarse el precipicio. Lo hace sin implicarse, pero con una inusitada piedad. Describe lo que ve su personaje –un jefe tecnócrata con posibilidades de ser candidato a la presidencia de la república si no fuera porque sus méritos no van acompañados del aprecio popular– y lo que siente: la decadencia de su padre, la desaparición de su familia, el fracaso matrimonial y los padecimientos de un cáncer. El relato dosifica, con talento, estas múltiples tramas, en las que se toca el poder, el terrorismo posmoderno o la estafa de la digitalización de un universo hasta ahora esencialmente humano.

Houellebecq conjuga en un mismo río todas estas aguas y consigue que el libro –604 páginas– se lea con deleite y placer, combinando la intensidad narrativa con los tiempos medios. Donde más brilla es como retratista de la Francia que todavía no existe, formulada aquí un lustro antes de que acontezca. Lo hace además al modo de los mejores clásicos: con la voz de un moralista (sin moral), aunque mucho más contenido que en obras anteriores. La tercera persona marca una distancia con respecto a sus personajes, pero sin incurrir en la gelidez. La compasión entra ahora dentro del cuadro, pero en dosis medidas. Pareciera que el escritor francés no escribe ya desde una posición periférica, que es la propia del outsider, sino desde un hábitat más próximo a sus criaturas, sin caer no obstante en la identificación categórica.

Houellebecq huye de los eufemismos, pero su desinhibición verbal no mantiene el grado de impudicia que, hasta el presente, caracterizaba casi todos sus libros. En cierto sentido, lanza una enmienda contra sí mismo, aunque su viraje no se deba tanto el arrepentimiento cuanto una voluntad de realismo que casa perfectamente con el tono de una novela que nos habla del crepúsculo de la vida. La vida moderna, en este caso futura, sigue estando caracterizada por la algarabía de la superficialidad general y una indudable victoria de la idiocia social. Pero el sustrato del individuo ya no es el nonsense de la farsa. Lo sustituye el vacío de la muerte, ante la que la indiferencia no puede funcionar como un infalible atenuante.

Los bufones no tienen permitido estar tristes. Su oficio consiste en hacer reír dosificando las impertinencias. Pero perfectamente pueden hacer llorar a quienes los contemplan, incluso cuando caricaturizan a los demás. Como los payasos, al tratar de ser graciosos, corren el riesgo de provocar un sfumato de terror y lástima. Los seres de Aniquilación combaten sus frustraciones íntimas con el spleen, pero la rotunda certeza de la extinción desactiva el remedio del cinismo cósmico. Ante la rotundidad de la muerte no cabe ningún escepticismo: podemos no creer absolutamente en nada que la parca nos visitará de igual manera.

De ahí que el protagonista de la novela no pueda ignorar, ni despreciar, las consecuencias de la eutanasia –una cuestión enunciada en base al derrame cerebral de su progenitor–, la gratuidad de una muerte azarosa –narrada a través de los recuerdos del accidente mortal que terminó con su madre– o el calvario de la propia enfermedad. Tres formas de extinción distintas y un idéntico desenlace. Ante esta certeza, la caricatura sociológica que tanto éxito ha dado al escritor francés no podía –ni debía– ser categórica. Necesitaba ser descriptiva.

El protagonista debe soportar la incomodidad que supone volver a coincidir con sus hermanos para planificar el deceso asistido del padre. Una situación nada excepcional y que nunca tiene resolución satisfactoria, de igual forma que es imposible lidiar con el augurio (médico) de la desaparición propia. La existencia, sin duda, puede no tener ninguna lógica, ni sentido, ni delicadeza. Seguramente, como dejó escrito Lorca en su Oda a Walt Whitman, la vida no sea noble, ni buena, ni sagrada, mas la muerte no es ningún sueño. Es una certeza temprana, una tragedia natural que, psicológicamente, sólo cabe enfrentar otorgándole algún tipo de sentido, aunque sea un significado ficcional. ¿O acaso no es un hermoso cuento la fábula que promete la salvación eterna que lleva siglos predicando la religión?