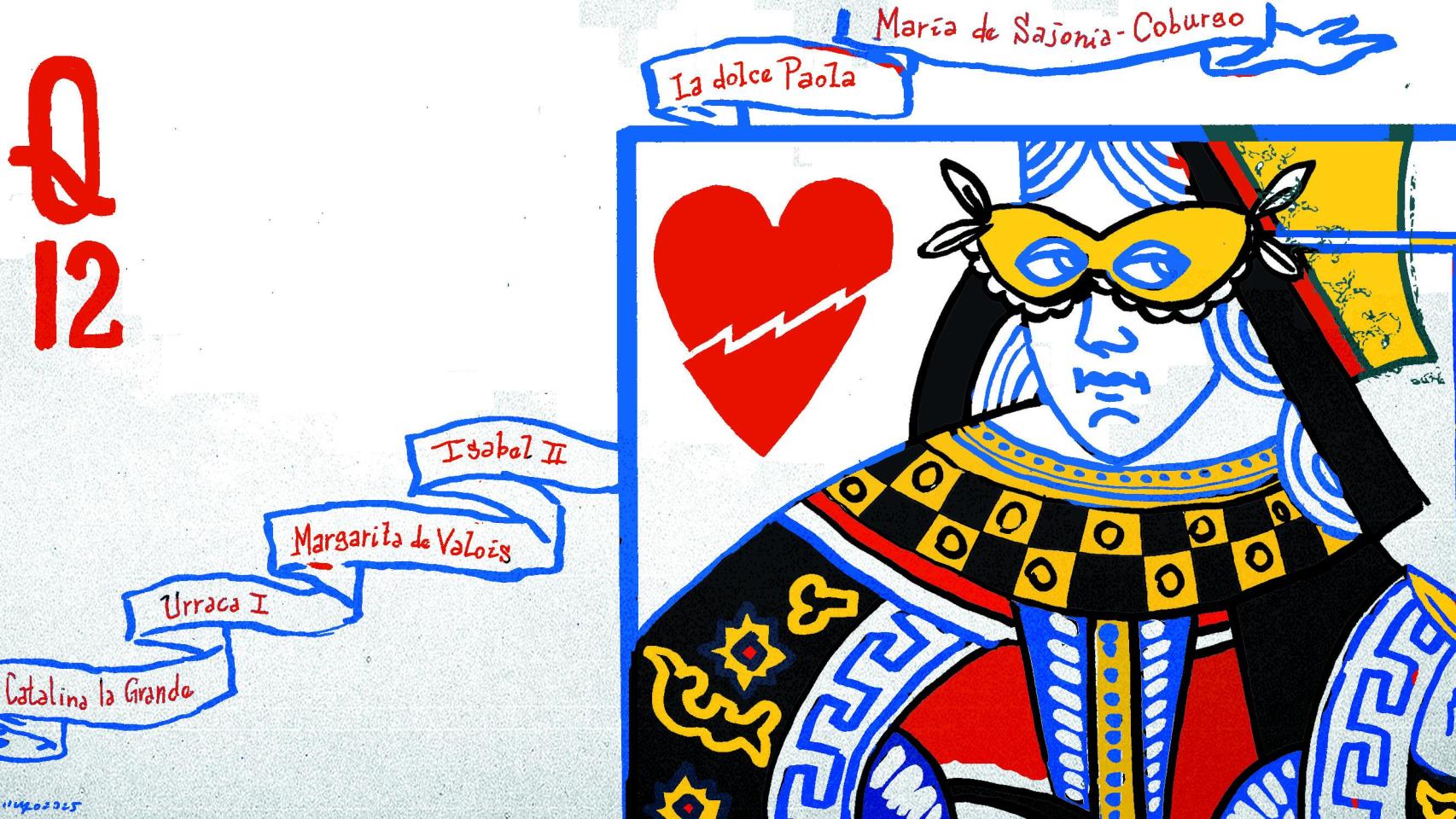

Historia cultural de la muerte

Arte y filosofía de los moribundos

La muerte es el hecho capital de la vida. Escritores y pensadores de todos los tiempos han explorado en sus libros y ensayos, unos escritos en tono agónico y otros concebidos en clave estoica, las incógnitas sobre el final de la existencia

“La vida es corta, largo es el conocimiento”. La frase de Hipócrates, padre de la medicina, encierra una contradicción: vivimos un tiempo demasiado escaso en comparación con todo el que necesitaríamos para digerir la sabiduría que a lo largo de su historia ha atesorado el ser humano gracias a la experiencia, la observación, la inteligencia y el estudio. Aunque creamos saber muchas cosas, la mayor parte de nuestra estrecha existencia navega por un inmenso océano de ignorancia. Especialmente en lo que se refiere al suceso más trascendente de nuestra existencia, que es a la vez su antónimo: la muerte. La certeza esencial que, según explica Fernando Savater en su Diccionario de Filosofía, nos convierte en seres humanos, por delante de la razón y del lenguaje.

Saber de antemano que vamos a morir un día –“Your days are numbered”, canta Dylan en Mississippi– alumbra, con la fuerza de una antorcha, el túnel por el que caminamos hacia el olvido. Paradójicamente, la súbita luz llega apenas un instante antes de que triunfe la oscuridad y todo –al menos en el aspecto material y biológico– termine. ¿No es un sinsentido? Vivir sin saber nada y conocer el secretum de la vida en el momento de morir parece un desperdicio. Sin duda, lo es, pero también es cierto que sin la certidumbre (abstracta) de nuestro ocaso y el descubrimiento consciente de la mortalidad la vida se devaluaría. Sería completamente distinta.

La muerte de Séneca, de Manuel Domínguez Sánchez

“En arte sólo existen tres asuntos: Dios, el sexo y la muerte”, escribió Leonard Cohen. Diríamos más: el único tema filosófico realmente serio es la muerte, en lugar del suicidio, como sostenía Camus en El mito de Sísifo, que no es sino una más de sus variantes. Existen tantas muertes como personas. Tal abundancia no facilita la tarea de comprender esta experiencia ancestral, que es muda e incomunicable. Cuando aparece la muerte, el muerto no está con nosotros. Y viceversa: desconocemos en qué consiste ese trance del final –que algunos conciben como un principio– hasta el último segundo en el que tenemos el privilegio de respirar.

El arte y la filosofía del moribundo, la historia cultural de las ideas sobre la muerte, puede ser una disciplina arqueológica o antropológica, pero no será nunca empírica. Quien vive su muerte (repárese en este involuntario oxímoron que usamos para describir el momento fatal) carece de medios ciertos para describirla como una experiencia. Al vivirla, desaparece.

El filósofo Baruch Spinoza (1907)

Hacer un inventario de las nociones y las formas de la muerte es una quimera. Supondría, como diría Borges, fatigar todas las bibliotecas del mundo. Es un hecho que los seres humanos, pretéritos, presentes e inminentes, pensaron, piensan y pensarán en ella, al contrario de lo que sucede en el caso del nacimiento, que vivimos pero no recordamos, y que siempre nos es relatado por los otros, igual que serán los demás quienes describan y, en su caso, lloren nuestro deceso. “It's the same with men as with horses and dogs / Nothing wants to die”, canta Tom Waits en The Fall of Troy. Siglos antes Baruch Spinoza enunció esto mismo de otra forma: “Cada cuerpo, cada individuo, se esfuerza tanto como puede, según sea su potencia, en perseverar en su ser, esto es: en perdurar”.

Sobrevivir, desde el punto de vista etimológico, significa escapar (temporalmente) de la muerte. Ser la excepción (pasajera) de una profecía universal: somos mortales. Séneca dice en una de sus Epístolas morales a Lucinio que el pánico ante la extinción es universal salvo para los niños y los locos. Y se pregunta: “¿No es vergonzoso que la razón no nos garantice la misma serenidad que aporta la falta de juicio?”. Si vivimos, en efecto, es porque fingimos ser y nos conducimos como criaturas inmortales hasta el día del gran mentís. ¿Siempre fue así?

'Historia de la Muerte en Occidente'

Philippe Ariès (1914-1984), historiador francés, explica que en absoluto. En su clásica Historia de la muerte en Occidente (Acantilado), escrita a mediados de los años setenta del pasado siglo a partir de unas conferencias pronunciadas en la Johns Hopkins University, recorre los cambiantes significados culturales que la desaparición del hombre ha tenido a lo largo de las distintas etapas históricas de la Humanidad. Su relato evidencia que, frente a lo que pensamos y sentimos, la muerte no es un hecho excepcional. Siempre fue parte de la cotidianidad. Un hábito asumido. Entre otras cosas, debido a la irremediable estadística. Nada ni nadie puede escapar de esta severa ley natural que a todos nos parece contra natura.

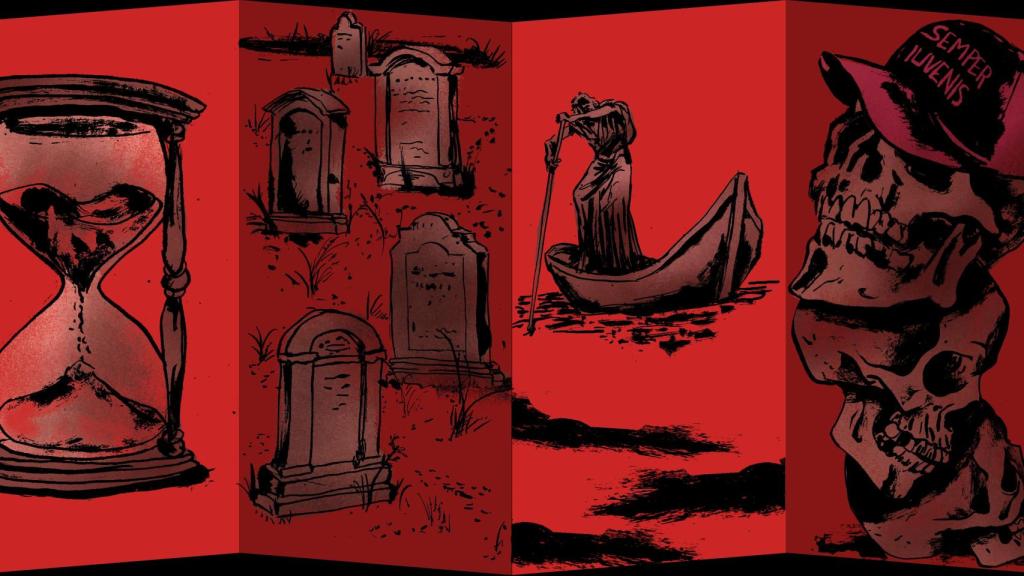

Los ritos funerarios de las culturas antiguas, como la egipcia, concebían la otra vida como un mero remedo de ésta. Su equivalencia. Caronte, el barquero mitológico, atravesaba la Laguna Estigia hacia una orilla gemela a la abrupta costa terrestre. Morirse era cambiar de estado, pero no necesariamente implicaba fenecer. Tan familiar y doméstica era la muerte que los enterramientos y los ritos de despedida mostraban una asombrosa indiferencia hacia los difuntos: sepulturas anónimas, fosas donde el hacinamiento era moneda común, osarios ordenados en capas de esqueletos. Es primero en el siglo XII, y mucho después, ya a finales del XVIII, cuando –así lo explica Ariès– se producen los dos cambios trascendentales en la percepción cultural sobre la muerte, que se institucionalizan con el Romanticismo, donde la desaparición adquiere un matiz excepcional porque ya es, sobre todo, la muerte de un sujeto.

'Caronte llevando almas a través de la laguna Estigia' (1861)

No siempre se pensó así: los métodos funerarios anteriores, a excepción de los que correspondían a los reyes y a los aristócratas, eran sobrios, casi primarios. No existían los ataúdes ni las tumbas particulares. Los muertos no tenían una morada propia en los cementerios. Se enterraba en fosas colectivas. Los cadáveres se envolvían con un simple sudario cosido. El moribundo de esos tiempos sabía perfectamente que se moría para siempre, pero rara vez se rebelaba contra este destino, que era el de todos.

De hecho, gestionaba su punto y final con frialdad: dictaba testamento, disponía de sus bienes, repartía su patrimonio, daba indicaciones acerca de su funeral y hasta pagaba por adelantado las correspondientes misas. Se moría en la cama y en comunidad: rodeado de los deudos y siguiendo un protocolo que incluía, además de a los parientes y a los amigos, a los niños, familiarizados desde el principio con la costumbre de los velatorios, donde el elemento dramático –si llegaba a acontecer– era un hecho insólito.

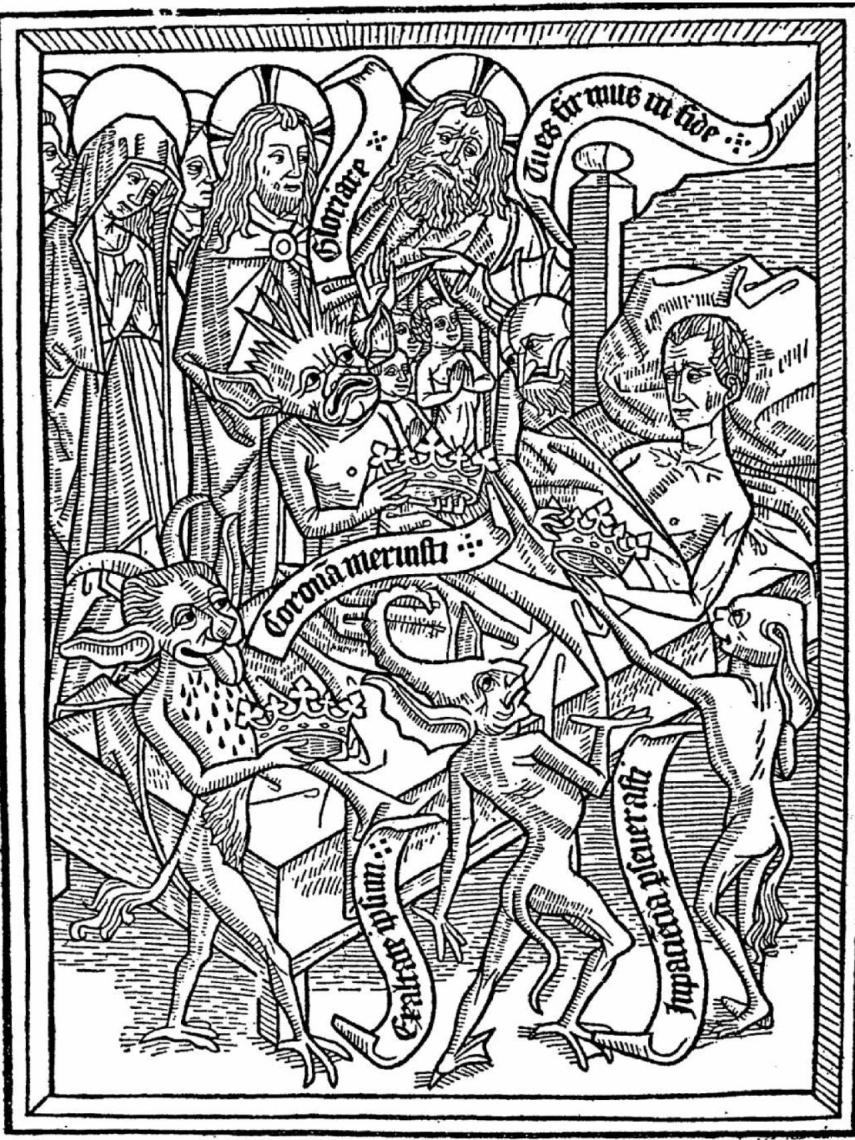

Las tentaciones del moribundo de acuerdo con el Ars moriendi. Países Bajos(1460).

Nadie se extrañaba de la muerte de los demás, preludio de la propia, porque cuando a uno le llegaba su última hora ya había contemplado antes decenas de decesos previos. “La vieja actitud según la cual la muerte es a la vez familiar, próxima, atenuada e indiferente, se opone demasiado a la nuestra, en virtud de la cual la muerte da miedo hasta el punto de que no nos atrevemos ni a pronunciar su nombre”, escribe Ariès. La cohabitación entre los vivos y los muertos era estrecha, pero no absoluta: los primitivos camposantos se situaban en las periferias de ciudades y burgos.

El culto a los mártires, uno de los grandes negocios del clero junto a los diezmos de las rentas agrarias e inmobiliarias, acabaría alterando esta costumbre y devolvería a los muertos a las zonas urbanas centrales, donde se construían parroquias y ermitas en las que todo el mundo que pudiera permitírselo quería reposar para estar cerca de los santos a la espera del día del Juicio Final. El entorno de los atrios, que era el primitivo nombre de los camposantos, estaba habitado. En ellos se comerciaba, se comía, se bebía y se festejaba. Sobre el mismo suelo que abrigaba los osarios.

El Juicio Final, de Miguel Ángel (1537-1541), en la Capilla Sixtina

A partir de la Baja Edad Media (siglos XI y XII) esta interpretación de la extinción como un hecho comunal es sustituida por la concepción de la muerte como un episodio individual, derivado de la creencia de que son los hombres quienes se condenan a sí mismos si sucumben a las tentaciones y muestran cierto apego a las cosas terrestres. Los grabados de las ars moriendi representan a los moribundos siendo seducidos por pérfidos diablos ante la mirada arbitral de la divinidad.

El imaginario que proyectan estableció ya un puente histórico entre la muerte y la biografía. Un vínculo propio de la protomodernidad, donde los hombres insignes y ricos –el vulgo aquí no contaba–, se descubren a sí mismos en el instante de desaparecer, aunque sea en una fase primitiva y cuyo antecedente más remoto es el mundo clásico, donde todos los ciudadanos, incluso los esclavos, tenían un lugar reservado –el loculus– para su sepultura, costumbre que fue decayendo, junto al arte de los epitafios y las inscripciones funerarias, a partir del siglo V. d.C.

'Del sentimiento trágico de la vida'

El segundo cambio, documentado por Ariès, es la vivencia de la muerte como un drama conmovedor. Es el origen del intenso culto a las tumbas que profesaron los románticos, para los que la extinción expresa el punto máximo del espíritu humano. No es casual que, a partir de esta época, los testamentos, en contra de lo que sucedía en los siglos anteriores, se limiten ya a las cuestiones patrimoniales, prescindiendo de las cláusulas piadosas que acompañaban a las últimas voluntades de los moribundos. Las sepulturas comienzan a ser posesiones familiares, bienes afectos al tráfico mercantil y monumentos sociales que tratan de expresar la inmortalidad de las estirpes frente la rotunda evidencia del final de los individuos.

Esta corriente nos conduce al momentum actual, en el que la muerte se juzga como una desgracia tan terrible que conviene ocultarla, atenuarla, silenciarla y hasta esconderla al difunto antes de que lo sea. “La verdad”, escribe Ariès, “empieza entonces a plantear un problema”. La mayor parte de la gente ya no fallece en su casa. Lo hace en hospitales, asistida por los cuidados paliativos de médicos que no han sido capaces de curar o, cosa que se oculta más que la mortalidad, en un gesto doblemente hipócrita, se deja morir a los pacientes con edades más avanzadas, dolencias crónicas y peor pronóstico con el argumento de que cualquier esfuerzo terapéutico resultará infaliblemente estéril ante lo irremediable.

'Sobre la brevedad de la vida, el ocio y la felicidad'

Tampoco se inhuma a todos los cadáveres. A muchos se les incinera, impidiendo así la ficción (piadosa) de que los muertos poseen una morada que podemos visitar en caso de necesidad. La filosofía de la buena muerte, desde luego, no es cosa nueva. Séneca escribió sobre ella –“bene mori aut male ad rem pertinent”– en sus Epístolas morales a Lucilio y en su famoso libro Sobre la brevedad de la vida. “De esos seres que se alejan de nuestra contemplación y retornan al seno de la naturaleza, de la que han salido y de la que nuevo han de salir, ninguno llega a destruirse. Dejan de vivir, no perecen; la muerte, que tanto nos asusta y que rechazamos, interrumpe la vida, no la arrebata”. Borges lo resume en un pasaje de sus Inquisiciones: “Morir es ley de razas y de individuos. Hay que morirse bien, sin demasiado ahínco o quejumbre, sin pretender que el mundo pierde su savia por eso, y con alguna burla linda en los labios”.

Se trata, en cualquier caso, de un consuelo insuficiente para caracteres tan cristianos como Unamuno, que en Del sentimiento trágico de la vida, su libro más agónico y orgulloso, dice –casi gritando– lo que todos sentimos: “No quiero morirme, no, no quiero ni quiero quererlo; quiero vivir siempre, siempre, siempre y vivir yo”. Es un anhelo vano, claro está. “El hombre”, escribió Heidegger, “es un ser de lejanías”. Morir es alejarse de las cosas. Contemplar al mundo dejándonos atrás. Unamuno, igual que todos los difuntos en que en la Historia han sido y serán, está muerto en contra de su voluntad, insuficiente para desafiar al destino.

Unamuno, un 'punk' contra el nacionalismo

Acaso la única forma de comprender el significado exacto de la muerte consista en asumir su sinsentido. Igual que nacemos debido a un simple azar biológico –el intercambio de humores y deseos entre un hombre y una mujer, nuestros progenitores– morimos porque esas circunstancias, que podían no haber sucedido, son sustituidas por otras. Morir es aprender que nadie es trascendente. Y aceptarlo sin quebranto.