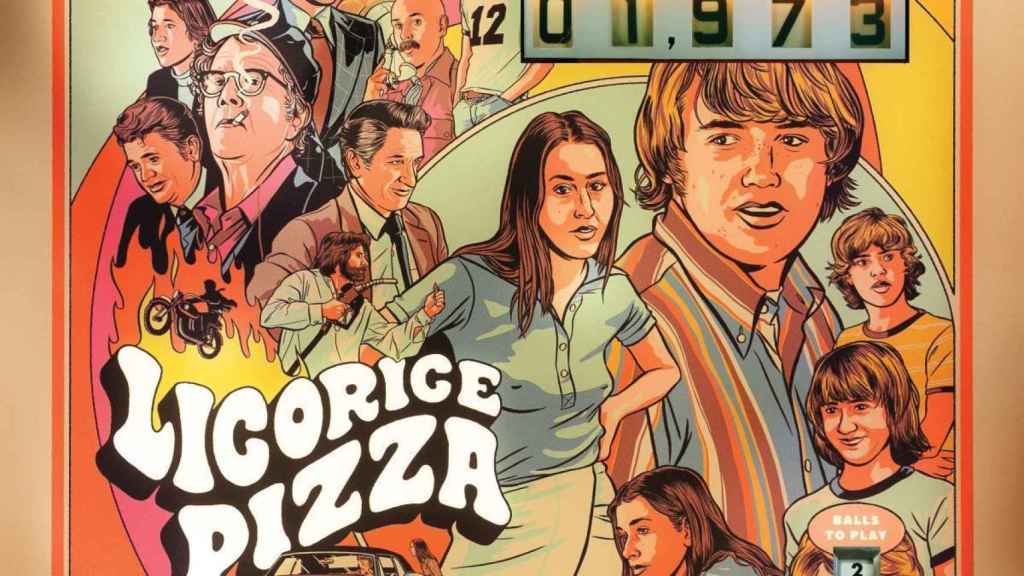

Portada de la banda sonora de 'Licorice Pizza', la última obra de Paul Thomas Anderson

Paul Thomas Anderson, cerca de Hollywood

La filmografía del director de ‘Licorice Pizza’, una elegía sobre la California anterior a la corrección política y la oleada ‘woke’, resume la historia de la América del siglo XX

22 febrero, 2022 00:00El padre de Paul Thomas Anderson, Ernie, vivió un modesto momento de gloria en los años sesenta cuando en una televisión local de Cleeveland, Ohio, creo el personaje de Ghoulardi y, ataviado con bata blanca, perilla en punta y pelucas imposibles, a mitad de camino entre un mad doctor y un demonio, presentaba viejas películas de terror de serie B, tal como una década antes había hecho la legendaria Vampira. Jim Jarmush, que creció en esa zona, recuerda el programa de Ghoulardi como parte de su formación cinematográfica. La carrera como actor de Ernie Anderson nunca llegó a despegar y acabó siendo la voz de los anuncios de la cadena ABC, pero en su intento de ascenso al estrellato se trasladó con su familia a Studio City, un barrio del Valle de San Fernando, en el área metropolitana de Los Ángeles, cerca de Hollywood. Allí creció su hijo y allí están ambientadas sus películas, incluida la más reciente, Licorice Pizza.

Anderson (Studio City, 1970) homenajeó a su padre en su primera película, Hard Eight (1996), haciéndolo aparecer en la escena en que al personaje que interpreta John C. Reilly se le prende en el pantalón una caja de cerillas mientras hace cola para entrar en un cine; Anderson senior es el señor que tiene delante en la cola. Las relaciones paternofiliales –o sus versiones alternativas– son uno de los temas principales del director aquí comentado, y ya ocupan el centro de este contenido thriller en la que un veterano jugador de póker profesional (Phillip Baker Hall, que para Anderson será un mentor y repetirá en las siguientes películas) toma bajo su tutela a un tipo al borde del suicidio (el personaje de Reilly) y le enseña a desenvolverse en los casinos. El motivo de esta suerte de adopción se sabrá al final y tiene que ver con la culpa y la redención.

En esta obra primeriza –rodada con 26 años gracias al apoyo del Festival de Sundance–, además de perfilarse las claves temáticas de Anderson, también se atisban ya las dos principales características de la primera etapa de su carrera: primeros planos sostenidos de los rostros de los actores y largos planos siguiendo a los personajes con steadicam, en un estilo muy deudor del Scorsese más espídico y que sirven tanto para perfilar el entorno como para subrayar las emociones.

Esta cámara inquieta, en constante movimiento, es la firma estilística de sus dos siguientes películas: Boogie Nights (1997) y Magnolia (1999), ambas ambientadas en el Valle de San Fernando y ambas corales. Boogie Nights, situada entre finales de los setenta y principios de los ochenta se centra en la industria de la pornografía, que floreció en el valle, conocido como el otro Hollywood. Repiten actores de la primera: Reilly, Baker Hall y Philip Seymour Hoffman, que tenía allí un pequeño papel episódico y se convertirá en un fijo durante las siguientes películas. Los tres volverán a aparecer en Magnolia, junto a William H. Macy y Julianne Moore, que actúan por primera vez aquí con Anderson. Este trabajo con interpretes fieles se extiende también al equipo técnico, con presencias reiteradas, como el director de fotografía Robert Elswit, el montador Dylan Tichenor y, más tarde, Jonny Greenwood como responsable de las envolventes bandas sonoras.

Boogie Night desarrolla dos elementos clave del cine de Anderson: la relación paternofilial, en este caso sustitutiva (aquí el director pornográfico interpretado por Burt Reynolds adopta al joven actor que interpreta Mark Wahlberg) y los súbitos, inesperados y catárticos estallidos de violencia (en Hard Eight la brutal escena del motel con el cliente de la prostituta o la del coche con el chantajista; en Boogie Nights el técnico que se pega un tiro en plena fiesta y la larguísima, desquiciada y antológica escena del tramo final en casa del traficante interpretado por Alfred Molina).

Esta película incorpora otro tema, que reaparecerá más adelante en la obra de Anderson: la lucha del creador por su obra, aquí representado por el director porno empecinado en el valor cinematográfico de sus producciones y reticente a pasarse al vídeo cuando la industria deriva hacia ese formato. Boogie Nights recrea el breve periodo del llamado porno chic, inaugurado con el sonado estreno de Garganta profunda, que sacó al género de la semiclandestinidad, generó fugaces esperanzas de respetabilidad y dio pie a algunos cineastas interesantes como Radley Metzger y Joe Sarno, pero la irrupción del vídeo doméstico acabó con todo eso.

Anderson se inspira libremente en la historia de la célebre estrella porno John Holmes, pero es significativo que opte por un final más amable –la reconciliación con su mentor– que el que tuvo el auténtico Holmes, fallecido de sida, enfermedad que aquí –su ausencia es pasmosa– ni se menta. Y este es el principal defecto de la película, por otro lado muy notoria: como retrato de la industria del porno es naif; en este sentido es mucho más verista y cruda la extraordinaria serie de The Deuce (HBO) de David Simon, ambientada en la misma época, pero en Nueva York.

Si el estilo del primer Anderson es deudor de Scorsese, su manejo de la coralidad viene del Robert Altman de Nashville y sobre todo de Short Cuts, película a la que Magnolia debe muchísimo. Magnolia, cénit de la primera etapa Anderson, exacerba el dramatismo de los personajes y sus conflictos, con dos temas primordiales en las historias entrecruzadas: las relaciones paternofiliales (el niño prodigio del concurso televisivo, el gurú de la masculinidad y su padre agonizante…) y la sexualidad vivida como problema (el agente de policía en busca de un amor ideal, el gurú y su fachada, el antiguo actor infantil y su atormentada homosexualidad, el cuidador que consume pornografía…). Y de nuevo hay estallidos violentos que se manifiestan de modo inesperado y culminan en la lluvia de ranas final.

La siguiente película, Embriagado de amor (Punch-Drunk Love, 2002), es un broche final y en clave menor de esta primera etapa y al mismo tiempo la jugada de apertura hacia la segunda. El cineasta renuncia a la coralidad y se centra en un único personaje, el solitario interpretado por Adam Sandler en una primera demostración de que podía ser algo más que un actor de comedias tontorronas, como ha confirmado en la intensa Diamantes en bruto de los hermanos Safdie.

En Embriagado de amor se repite el escenario angelino, con localizaciones muy peculiares, como la zona suburbial de almacenes en que el protagonista tiene su negocio. Vuelven a estar presentes la sexualidad desquiciada (larga y antológica escena de la llamada al teléfono erótico que acabará derivando en chantaje) y la violencia (la rotura de la puerta de cristal en la casa de las hermanas o la escena del lavabo del restaurante), pero adquiere sobre todo relevancia la obsesión compulsiva del protagonista, que se materializa en la compra y acumulación de pudines de una marca que regala puntos aéreos y en la disparatada historia de amor que vive con el personaje que interpreta Emily Watson. El clima de extrañeza de la película, que a ratos parece una tragicomedia de los Coen, se acrecienta con toques casi surrealistas como la aparición del harmonio que alguien deja en mitad de la calle desde una furgoneta.

Pozos de ambición (There Will Be Blood, 2007) marca el inicio de una segunda etapa muy diferenciada sobre todo en el aspecto formal. Anderson sigue con sus retratos de personajes masculinos obsesivos y desequilibrados, pero cambia el modo de abordarlos. Esta y las siguientes películas tienden a la interiorización, de un modo radicalmente opuesto a la externalización de las emociones de las anteriores. A partir de este punto el drama se aborda desde las entrañas del personaje y es fundamental el trabajo compositivo de los grandes actores con lo que va a trabajar: Daniel Day-Lewis, Joaquin Phoenix y Philip Seymour Hoffman. Va a haber en estas nuevas películas menos acontecimientos externos, de modo que son mucho más contenidas, sutiles y también calladamente complejas. Los vistosos –casi exhibicionistas– fuegos artificiales de Boogie Nights y Magnolia dan paso a tormentas interiores.

Esto se traduce visualmente en un trabajo más refinado de cámara, sin los ostentosos movimientos anteriores y basado en dos elementos: la meticulosa construcción pictórica del encuadre y una mayor concentración en los rostros y los gestos de los actores. Pozos de ambición, The Master (1912) y Puro vicio (Inherent Vice, 2014) podrían leerse como una suerte de trilogía sobre Estados Unidos, retratado en momentos clave de su historia contemporánea. La primera, ambientada entre finales del XIX y los años 20 del siglo pasado, aborda la codicia y los conflictos de los pioneros de la industria del petróleo, que está transformando económica y socialmente California. La película está muy libremente inspirada en ¡Petróleo! de Upton Sinclair, escritor realista de novelas denuncia, que tuvo también una carrera política vinculada al ala más socialista del Partido Demócrata (se presentó a gobernador de California y su campaña fue boicoteada por el magnate Hearst, asunto que aparece de refilón en Mank de David Fincher).

The Master, inspirada en la figura de Ron L. Hubbard y la Cienciología –aquí reconvertida en un movimiento llamado La Causa–, es el retrato de la América de los años 50. Aborda de nuevo –como Pozos de ambición– el conflicto padre-hijo transmutado en relación entre maestro (Philip Seymour Hoffman) y discípulo (Joaquin Phoenix), y también la sexualidad atormentada en una época de marcado puritanismo. Anderson tiene la brillante idea de convertir al alcohólico y violento veterano de la Segunda Guerra Mundial que interpreta Phoenix en un fotógrafo retratista y establece el contraste entre las idealizadas imágenes del mundo ordenado que vendía la sociedad de la época y las tensiones subterráneas que lo recorrían (un planteamiento similar al de Todd Haynes con su virtuosismo plástico en Carol). Aquí la tensión entre el deseo y la represión se expresa en escenas como la de la esposa del líder sectario masturbándolo en el lavabo, la del veterano que en su delirio ve mujeres desnudas en una fiesta y sobre todo en la enorme mujer de la arena que aparece al inicio y al final de la película.

La obra que cierra esta suerte de trilogía americana, Puro vicio, es otra adaptación literaria, esta más ortodoxa, de la que tal vez sea la única obra de Thomas Pynchon adaptable de un modo cabal, a lo que ayuda que formalmente sea una novela negra. De la represión de los cincuenta pasamos al desmadre y las tensiones de los setenta y reaparece Los Ángeles, en pleno apogeo de la contracultura. El protagonista es un detective (de nuevo Joaquin Phoenix) en permanente colocón. El trasfondo de la película son los sueños de libertad sexual y las comunas hippies, entremezclados con el universo conspiranoico característico de Pynchon, con sociedades secretas de dentistas, traficantes orientales, un misterioso barco y sectas varias, a lo que se añade una trama de corrupción urbanística y policial. Esto último permitiría acaso considerar la película como una versión psicodélica del retrato que hace Polanski de Los Ángeles en Chinatown.

Puro vicio es uno de los grandes retratos angelinos a través del género negro agitado con un toque de delirio junto a El gran Lebowski de los Coen y más recientemente la muy interesante Lo que esconde Silver Lake de David Robert Mitchell. Esta etapa de Anderson culmina con su obra maestra hasta la fecha, El hilo fantasma (Phantom Thread, 2017), de nuevo recreación de los años cincuenta, pero esta vez en Inglaterra. Es el retrato de una doble obsesión: la del artista por su obra, a través de un modista difusamente inspirado en Balenciaga y con algunos detalles tomados del británico Hardy Amies, y la de la posesión amorosa a través de la desquiciada relación entre él y su nueva musa.

Compleja, sutil, contenida y deslumbrante, la película alcanza cotas de perfección extraordinarias en varios aspectos: en primer lugar, la interpretación de Daniel Day-Lewis es –y lo digo sin hipérbole alguna– una de las más extraordinarias de la historia del cine, muy bien secundado por la actriz luxemburguesa Viky Krieps como la musa y Lesley Manville como la controladora hermana del modisto. En segundo lugar, la cuidadísima puesta en escena, marcada por el minucioso trabajo con los detalles y una fotografía muy estilizada (interesante dato: por primera vez Anderson asume él mismo la dirección de fotografía); y en tercer lugar el exquisito manejo de los tempos: ritmos lentos, planos largos, primerísimos planos centrados en el gesto mesurado de los actores (véase la prodigiosa escena final en la que Day-Lewis se come como acto sacrificial de amor la tortilla de setas venenosas)…

El trabajo es la culminación de la progresiva depuración del cine de Anderson, muy lejos ya del resultón efectismo de su primera etapa. Las influencias de su refinado clasicismo hay que irlas a buscar en Hitchcock (la hermana del protagonista remite de forma clara al ama de llaves de Rebeca, pero toda la atmósfera y el manejo de la tensión son deudoras de la maestría hitchockiana) y en David Lean (la escena del baile de fin de año replica la de una obra minusvalorada de Lean de 1949, Amigos apasionados).

La perfección alcanzada en El hilo invisible hacía casi obligado un cambio de rumbo y Anderson regresa con Licorice Pizza (2021) al Valle de San Fernando y a los años setenta, pero sin el porno de Boogie Nights ni la paranoia de Puro vicio. Esta nueva aproximación es vibrante y celebrativa, a través de un coming of age protagonizado por un quinceañero actor infantil y aprendiz de emprendedor (inspirado en Gary Goetzman, que fue actor infantil y después fundó con Tom Hanks la productora Playtone) y una veinteañera, que inician una imposible relación amorosa.

El quinceañero es Cooper Hoffman (hijo de Philip Seymour Hoffman) y la veinteañera Alana Haim, miembro del grupo Haim junto con sus dos hermanas, para el que Anderson ha rodado muchos videoclips (la familia del personaje en la película, hermanas y padres incluidos, es la verdadera familia de la actriz). El reparto se completa con una serie de cameos que tienen que ver con la cercanía del Valle de San Fernando y Hollywood: Sean Penn interpreta a Jack Holden (inspirado en el actor William Holden), Tom Waits a un director que remite a Mark Robson y Bradley Cooper directamente a Jon Peters, personaje real, peluquero y después amante y manager de Barbra Streisand.

Estas pinceladas cinematográficas y un cierto carácter elegiaco en la recreación de este periodo convulso pero vibrante en California emparenta a la película de Anderson con Érase una vez en Hollywood de Tarantino. Ambos cineastas pertenecen –junto con Wes Anderson, Todd Haynes, Sophia Coppola y Noah Baumbah– a la llamada generación de los años 90 del pasado siglo, porque empezaron a rodar en esa década. En la celebración que hacen Paul Thomas Anderson y Tarantino de los años sesenta y setenta puede entreverse, más allá de la pura nostalgia, la vindicación de unos tiempos que acabaron con los sucesivos giros puritanos, primero a la derecha con el rearme moral de Reagan en los ochenta y después a la izquierda con la sacralización de la corrección política y la emergencia del movimiento woke.