Una escena del rodaje de 'El conde', la película de Pablo Larraín

Un vampiro inmortal llamado Augusto Pinochet

Pablo Larraín explora las sombras de la historia latinoamericana en una película de terror expresionista, con intensas notas de comedia negra, que ajusta cuentas con la figura del dictador chileno, al que retrata como un vampiro, en El conde (Netflix)

25 octubre, 2023 20:02¿Cómo llevar a la pantalla la figura de Augusto Pinochet? Si quien asume el reto es Pablo Larraín (Santiago de Chile, 1976) lo esperable es que no opte por lo previsible. Su propuesta es gozosamente excéntrica: decide nada menos que convertir al dictador en un vampiro inmortal que, tras su fallecimiento oficial, vive oculto en la Patagonia chilena y sacia su sed de sangre con batidos de corazones humanos que mantiene congelados y tritura. Y de tanto en tanto, alza el vuelo, se va hasta Santiago y muerde unos cuantos cuellos. El Conde, que se puede ver en Netflix, es a la vez una película de terror expresionista, una comedia negrísima y un ajuste de cuentas con el autócrata.

En sus inicios, Larraín retrató con crudo realismo el Chile de la dictadura militar en las demoledoras y sórdidas Tony Manero (2008) y Post Mortem (2010). Después plasmó el plebiscito de 1988 en la más liviana y optimista No (2012) y volvió al tono sombrío con El club (2015), claustrofóbica historia de un grupo de sacerdotes acusados de pederastia confinados en un remoto pueblo costero bajo la tutela de una monja.

Cartel de 'El club'

En 2016 dio el salto internacional e inició una serie de singularísimos biopics con Jackie, en la que retrata a una Jackie Kennedy doliente (Natalie Portman) tras el asesinato de su marido. Vino después otro retrato de mujer afligida con Spencer (2021), sobre una Lady Di (Kristen Stewart) depresiva y bulímica, aplastada por el opresivo entorno. Son dos estudios de personajes femeninos que huyen de los cánones del género biográfico y exploran la plasmación de precarias situaciones psicológicas.

Las tramas se reducen al mínimo y el trabajo del cineasta se centra en la minuciosa composición de los planos, la dilatación de los tiempos internos de las secuencias y el uso del color para transmitir estados de ánimo. En ambas películas son cruciales las nada ortodoxas bandas sonoras: en el caso de Jackie a cargo de Mica Levi (autora de la asombrosa música de Under the Skin de Jonathan Glazer, una de las cumbres de la ciencia ficción moderna, que pasó lastimosamente desapercibida), mientras que el caso de Spencer el compositor es Jonny Greenwood (guitarrista de Radiohead y habitual colaborador de Paul Thomas Anderson).

Cartel de 'Spencer'

El mismo año que Jackie, Larraín rodó también Neruda (2016), otro biopic insólito que retrataba al famoso poeta en fuga cuando en Chile fue ilegalizado el Partido Comunista y añadía un delicioso toque borgiano, porque el perseguido –que no para de leer novelitas policiacas del Séptimo Círculo– crea de algún modo al personaje de su perseguidor, un policía incansable interpretado por Gael García Bernal.

Pese a estar compuesto con pinceladas caricaturescas, el Neruda de Larraín (al que da vida un superlativo Luis Gnecco) es mucho más veraz que el ramplón poeta al que interpretaba Philippe Noiret en El cartero y Pablo Neruda. Frente a esa falsaria idealización, el Neruda de Larraín es más de carne y huesos: cínico, ególatra y putero, dado a recitar con engolada pompa sus juveniles poemas de amor que hasta a él le resultaban ridículos.

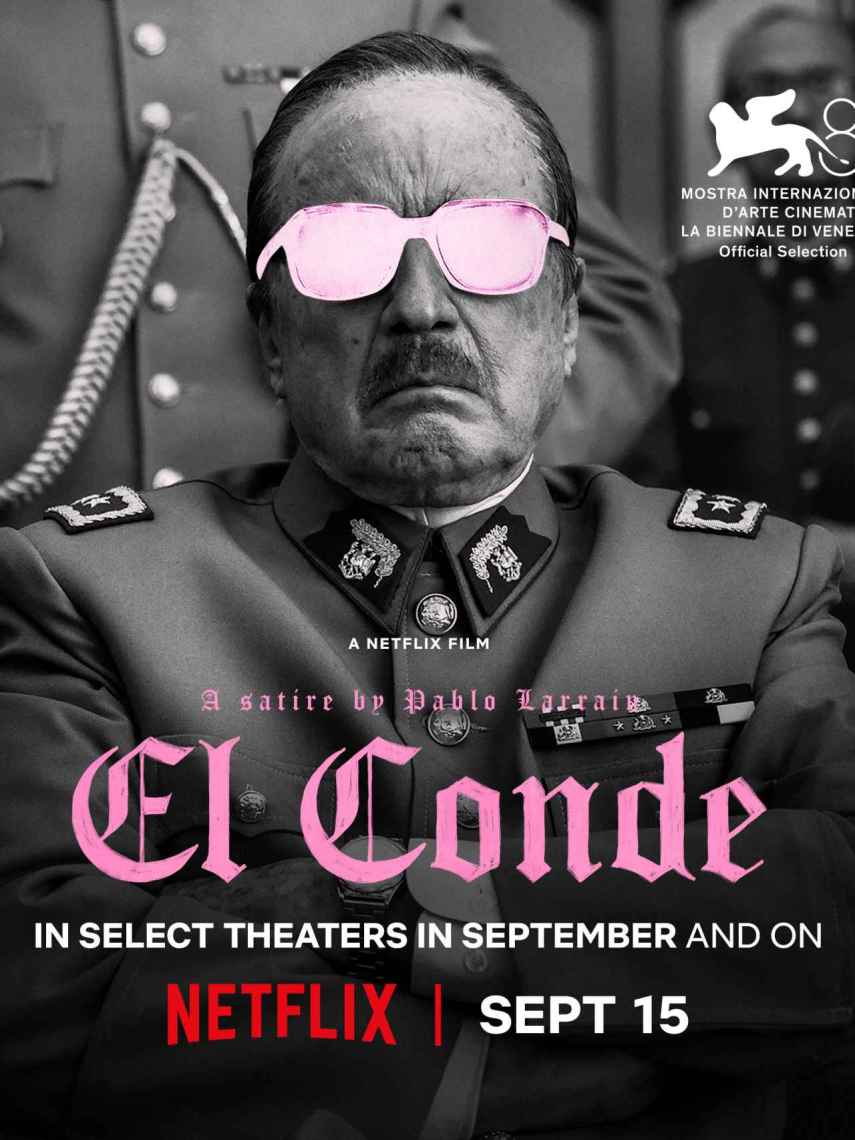

Cartel de 'El conde'

Si retratar a Neruda con una sorna capaz de hacerlo tambalear en su pedestal requería agallas, también son necesarias para llevar adelante la demolición de otra figura icónica de la historia de Chile, aunque en las antípodas del poeta comunista: nada menos que Augusto Pinochet. Resultado: un nuevo biopic iconoclasta que comparte con Neruda mala baba e historia chilena y con Jackie y Spencer una puesta en escena deslumbrante.

En el aspecto visual de El Conde hay que destacar la fotografía en blanco y negro de Edward Lachman, muy apreciado por sus colaboraciones con Todd Haynes; Lachman es el responsable de la exquisitez plástica de Lejos del cielo, Mildred Pierce, Carol… En El Conde compone unos planos de estética expresionista -incluido algún guiño directo al Nosferatu de Murnau- que por sí solos justifican ver la película. Filma los exteriores con grandes angulares con los que consigue un aire amenazante y da a los interiores un tratamiento de claroscuro que potencia el aspecto tétrico y opresivo en una mansión que parece a punto de caerse en pedazos.

Una imagen de 'El conde'

Larraín convierte a Pinochet en un vampiro inmortal que tiene ganas de morirse ya de una vez. Vive en su retiro acompañado por su esposa y un sirviente -su Renfield particular- que es un siniestro ruso blanco, también vampiro. A este personaje sibilino, que cuando se vio expulsado de la madre patria por la revolución se vino a Latinoamérica para poder matar bolcheviques, lo interpreta con precisa eficacia Alfredo Castro, uno de los grandes actores chilenos, que ya ha colaborado con el director en otras ocasiones .

En su recóndito escondrijo, Pinochet recibirá la visita de sus hijos, una tropa de carroñeros ávidos de hacerse con la fortuna que papá amasó de forma no muy legal. Y también aparece por allí una joven monja exorcista (una Paula Luchsinger que por momentos recuerda a la Falconetti de La pasión de Juana de Arco de Dreyer). Su misión es acabar con el demoniaco chupasangres, para lo cual se presenta camuflada como una contable que va a ayudar a la familia a ordenar los documentos del expolio para repartir el dinero.

Una imagen de 'El conde'

¿La propuesta suena a chifladura? Pues sí, lo es, pero la combinación de cinta gótica de vampiros y comedia negrísima funciona. La vertiente de comedia negra da pie a unos diálogos tremebundos, como cuando el criado ruso le dice al general: “A mí me gustaba matar, a usted le gustaba robar”, a lo que este contesta, contrariado: “No, a mí también me gustaba matar”. Teniendo en cuenta que las heridas de la represión de la dictadura no están del todo cerradas, la apuesta de Larraín es osada, incluso radical. Bienvenida sea su osadía.

La comedia negra funciona en El Conde mientras se maneja con cierta contención y gracias al excelente trabajo de los actores, entre los que destaca por encima de todos el veterano Jaime Vadell que compone a un Pinochet entre maléfico y melancólico, entre diabólico y casposo. En cambio, cuando el tono bascula hacia la brocha gorda, la película se desequilibra. Esto sucede por ejemplo con una sorpresa disparatadísima, que no les voy a desvelar para no aguarles la sorpresa, pero que les apunto: la historia la va contando en inglés una voz femenina en off y, llegado un punto, el espectador descubre la identidad de la narradora. Confieso que lo intuí enseguida, estén atentos al acento delator.

Una imagen de 'El conde'

El otro problema que lastra un poco a la propuesta es que la idea de partida es ingeniosa, pero mantenerla durante un par de horas no es tan fácil, y conforme avanza el metraje se tiende a estirar y reiterar innecesariamente ciertas situaciones, como las ansias de rapiña de los grotescos hijos del ex dictador. Con todo, El Conde merece aplauso por su audacia, por el deslumbrante trabajo visual y por el desacomplejado humor macabro de sus diálogos.

Al final Larraín ajusta cuentas con Pinochet golpoeándolo donde más le dolía: las acusaciones de que él y su familia robaron dinero a espuertas. Hay un momento en que el personaje se lamenta contrito: “Me trataron de ladrón, a un soldado se le puede decir que es un asesino, pero un ladrón no”. Y en otra escena la esposa proclama: “Todos los generales que ganan guerras tienen derecho a saquear”, mientras que una de las hijas, acusada de delitos económicos, se siente una perseguida política.

Una imagen de 'El conde'

Si un puñado de escritores latinoamericanos hicieron su novela de dictador, Larraín nos presenta su película de dictador y en ella el cineasta muerde con los colmillos bien afilados. Y todo indica que no va a dejar de explorar la veta de los biopics heterodoxos, porque actualmente está filmando María, un proyecto sobre María Callas protagonizado por Angelina Jolie, que se centra en los últimos días de la diva en su apartamento de París. De nuevo una mujer doliente, con guión de Steven Knight, con el que ya trabajó en Spencer, y fotografía de Edward Lachman. Promete.