Deleuze durante un curso en Vincennes

Deleuze: el último año de cine

La editorial Cactus publica la transcripción íntegra del curso con el que el filósofo Gilles Deleuze cerró su intenso trabajo de pedagogía sobre el cine

23 agosto, 2023 19:00El último curso de cine de Deleuze —cuyas clases se transcriben minuciosamente, en cerca de mil páginas, en este libro con el que los argentinos de Cactus dan por finalizada una crucial e inédita aventura en cuatro volúmenes— antecedió en pocos meses a la aparición de su segundo libro sobre el tema, La imagen tiempo, publicado en noviembre de 1985.

Sin embargo, podría decirse que aquí, en las digresiones del maestro y en su careo con los estudiantes —algunos con nombres y apellidos, como Raymonde Carasco, Dominique Villain o Richard Pinhas—, ya opera otra búsqueda, la que alumbraría un lustro más tarde (y junto a Felix Guattari) ¿Qué es la filosofía?, pues junto a la reconstrucción definitiva de su particular no-historia del cine, se trata de atender a cómo las imágenes cinematográficas han inducido imágenes del pensamiento, es decir, a cómo el cine puede pensar y generar sus conceptos de la misma manera que la filosofía.

No se trata de aplicar ésta al cine, como nos acostumbró el profesor del instituto cuando explicaba el mito de la caverna de Platón, sino de sorprender sus intersecciones, ésas que hacen de algunos cineastas —y de sus espectadores— auténticos pensadores, al igual que podría hablarse de algunos filósofos como de cineastas sui generis.

Para Deleuze hay dos cines separados por la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Es el trauma bélico y no la evolución tecnológica (el tránsito del mudo al sonoro, por ejemplo) el que divide su historia: el cine de la imagen-movimiento —el cine clásico, para entendernos— y el de la imagen-tiempo —el moderno—, que en cierta medida siempre han convivido.

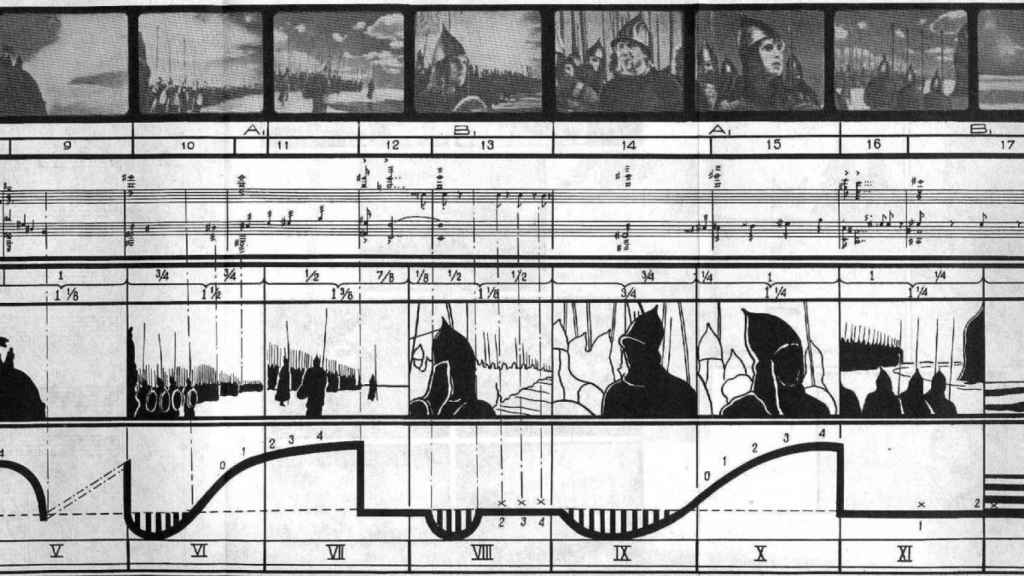

Diagramas para 'Alexander Nevsky', de Eisenstein.

En el primero no siempre las suturas pudieron evacuar el potencial aberrante del movimiento y la falibilidad de las asociaciones, mientras que el segundo siempre compartió su breve hegemonía y su guadianesco letargo con un cine narrativo casi siempre carente de alma, sostenido por una gramática meramente funcional.

Y para mejor adentrarse en cómo pensó el cine moderno, el que se nutre del kantiano tiempo salido de sus goznes, Deleuze comienza sus clases aclarando el pensamiento del adentro propio del cine clásico, su orden lógico y orgánico-psicológico. Lo hace regresando al origen primero, en lecciones de una tremenda sugerencia en las que el invento, la máquina tecno-científica, comparece predispuesta por sus automatismos.

El automatismo tecnológico que forma y proyecta las imágenes cinematográficas ampararía un automatismo de contenido (un cine de autómatas y dominado por estados de infraconsciencia: sueños, delirios, etc.), vicario en la ficción de un automatismo espiritual —que Deleuze va a buscar en Spinoza o en el Monsieur Teste de Valéry—, una posibilidad de pensamiento alojada dentro del film y que conecta y eleva íntimamente al autor y al espectador.

Este pensamiento clásico quedará aquí representado por Eisenstein —voz, en cierta medida, de todos aquellos maltratados utopistas que ya sólo sabemos calificar de ingenuos— y su teorización del monólogo interior a partir de Joyce, menos una expresión de subjetividad desencadenada que una adecuación, al film en su integridad, de la miríada de asociaciones y vínculos —desde el ritmo a las figuras retóricas— entre imágenes (y también entre éstas y los intertítulos en el caso del director de El acorazado Potemkin).

Pero, como decimos, y aunque Deleuze recalque que no se trata de preferir un tipo de cine (y de pensamiento por tanto) frente a otro, esta primera lista de conceptos teoremáticos sirve para prologar al verdadero protagonista del curso, ese cine moderno de la imagen-tiempo que nace de la escombrera del precedente, allí, como recordaba Paul Virilio —referencia muy del gusto de Deleuze—, donde quedaron los restos de esa puesta en escena afinada —y de su lengua franca— con que los totalitarismos soñaron llevar a la realidad el control del todo que había ensayado el cine clásico.

La edición de Cactus

Así, el hegeliano Eisenstein y su no-indiferente naturaleza daría paso a Rossellini y a su crónica del hombre cortado del mundo, a su desesperanza, pero también a su paciente búsqueda —autor y espectador de nuevo de la mano— de razones para creer en el mundo. Según Deleuze es un triple grito: una sustitución del saber por la creencia, la demanda de un nuevo cuerpo y de un nuevo cerebro; mutaciones del cine (rupturas de los vínculos sensorio-motrices, deambulaciones, videncias, fabulaciones) que deparan mutaciones del pensamiento (autonomía de lo fragmentario, ascenso del intersticio y ruptura de la asociación, cortes irracionales, poéticas del entre, maneras de pensar lo impensado, de decir lo indecible y ver lo invisible).

De Kant a Blanchot, Barthes o Foucault, y de Eisenstein a Rossellini, y de éste a Resnais, figura capital, desde Nuit et Brouillard (1956) con Cayrol, para entender al personaje moderno como un Lázaro que regresa de entre los muertos y canta a la vida, y al cineasta como quien reclama nuevas actitudes y categorías, un reencadenador serial de imágenes sobre cortes irracionales.

Es decir, en este nuevo estadio del cine Deleuze pretende volver a identificarse con esos momentos en los que los cineastas son filósofos, en el sentido en el que buscan cómo conceptualizar, mediante sus herramientas expresivas, las nuevas relaciones con el cuerpo y el cerebro; con un cuerpo ya desprovisto de una finalidad narrativa en sus movimientos —como los que siguen, por ejemplo, Cassavetes, Garrel o Dwoskin en sus películas—, y con un cerebro que nos pone en contacto con un afuera más profundo que cualquier exterior y un adentro más penetrante que cualquier interioridad —como representan los universos de Resnais o Kubrick: el mundo como cerebro y viceversa—.

Y por encima de todos, si bien Deleuze no explicita jerarquía alguna, Godard, la gran superación de las historias, los dramas y los estados vividos, responsable de un cine desencadenado donde las series de imágenes no se articulan, sino que se suman, y las relaciones que se establecen entre ellas —que ya no asociaciones— deben ser lejanas y justas.

'Shoah', de Claude Lanzmann.

Asistir, aun de manera vicaria y amortiguada, a este apasionante y ambicioso último curso de cine de Deleuze, donde no faltan los característicos buceos del filósofo en temas dispares como la sociología, la biología, la cibernética o la lingüística en busca de conceptos con los que respaldar sus argumentaciones, o simplemente hacer lúdicas probaturas, permite además comprobar la pertinencia de su propuesta, su carácter visionario y su soterrada influencia.

Buena parte de las clases más intensas vienen determinadas por su persecución —aquí en un bello esfuerzo colectivo con algunos de sus alumnos— de una definición de encuadre sonoro capaz de englobar prácticas radicales como las de los Straub, Duras o Syberberg. Para Deleuze la llegada del cine sonoro no supuso una ruptura sino el afianzamiento del cine de la imagen-movimiento, pues las fuentes sonoras in u off no hacían sino compactar el fuera de campo relativo, reforzar el continuum visual con el sonoro mediante atmósferas y actos de habla ordenadores de las partes y del todo.

Tras la guerra y la irrupción de la televisión, y en paralelo al afianzamiento de lo temporal en el encuadre de la imagen, quedaba preguntarse por los efectos dentro de la banda de audio, sometida igualmente a una nueva autonomía y a una desconexión sin precedentes con lo visible.

El cine moderno es el del fuera de campo absoluto, y por ello sus imágenes y sonidos no apuntan a un al lado, sino a un indeterminado otro lugar; este fuera de campo absoluto conformará ahora el intersticio entre imagen y sonido: lo sonoro es ya otra imagen de pleno derecho que introduce disyunciones con la visual.

'Moi, un noir' de Jean Rouch.

Nadie explicitaría mejor esto que la Marguerite Duras de La femme du Gange, cuando en su arranque la voz de la propia cineasta cuenta que la película son dos, la de las imágenes y la de la voces, que transcurrirán en paralelo, para solo tocarse —sinestesia durasiana— en una ocasión.

De las voces que lo sabían todo, las de Lang o Mankiewicz, pasamos a la de Welles y sus falsarios en cadena, precedente de este nuevo estadio representado por el lema blanchotiano según el cual hablar no es ver, o la revisión, por parte de Foucault, del cuadro-inscripción de Magritte: esto no es una pipa.

Claro que esta no-relación entre visiones y enunciados es, en el fondo, un tipo de relación. Una poética y una política. Ya que si lo sonoro —incluida el habla— ya no depende de lo visto, lo indecible será algo que sólo podrá ser dicho. De la misma y paradójica manera, lo invisible, desgajado del discurso hablado que lo acompañaba, sería igualmente aquello que sólo puede ser visto.

'Fortini:Cani' (1976), de Straub Huillet.

Cine, según Deleuze, del habla afásica artaudiana, y de la videncia del ciego Tiresias. El filósofo aterriza estas sugerentes y misteriosas teorías en el cine materialista de los Straub, ahí donde se filma la palabra, la voz, el texto, los acentos, como algo visible, al tiempo que se registra la realidad a sabiendas de lo que oculta, de lo que tiene sepultado en su entraña geológica.

Es la imagen estratigráfica de, por ejemplo, De la nube a la resistencia o Fortini/Cani; la prueba de la relación irracional entre una palabra que se eleva y una imagen que yace bajo tierra, bajo la violencia que acontenció. También Deleuze podría haberse referido aquí a la palabra del revenant, del quimérico superviviente, en la Shoah de Lanzmann, de aquellos testimonios sobre los paisajes sin trazas, entre verdores, entre graznidos de patos, donde estuvo el campo de exterminio que ya nadie ve.

La autonomía del componente sonoro, quid de este último curso en París 8, da pie a Deleuze a desarrollar otro concepto que supone una transformación significativa en las posibilidades de un cine político. Hablamos de la fabulación, que aquí comparece a través de la obra, superficialmente véritè como demuestra el filósofo, del quebequés Pierre Perrault.

Los cursos de Deleuze sobre cine

Si el cine político clásico, fuera el soviético, el norteamericano o cualquier otro, contaba con un pueblo mayoritario, ahora las formas fílmicas buscan reencadenar a un pueblo aplastado o ni siquiera existente. Es el olvidado, el oprimido, el que fabula, el que ficcionaliza en el lugar vacío, aportando, como advierte Deleuze, un nuevo concepto de potencia de lo falso a la filosofía.

De la mano de una figura predilecta del profesor (y que compartía con Pasolini, otro protagonista del curso), el discurso indirecto libre, los deslizamientos entre sujetos de la enunciación, se concibe esta reapropiación, que también ejemplifica a la perfección Jean Rouch y su devenir negro, en un cine, como ocurre en Moi, un noir (1958), que acoge las transformaciones delirantes y las dúctiles proyecciones identitarias de sus protagonistas.

Con esta misma plantilla, podríamos acudir —y de ahí la supervivencia casi cuarenta años después de las ideas deleuzianas alrededor del cine— al cine de Pedro Costa para mejor comprender su proyecto de dignificación de la minoría caboverdiana que, como los zombis de Tourneur, habían seguido atravesando la noche lisboeta al margen de los logros históricos y democráticos del país, y, sobre todo, de la cronología de los hechos.