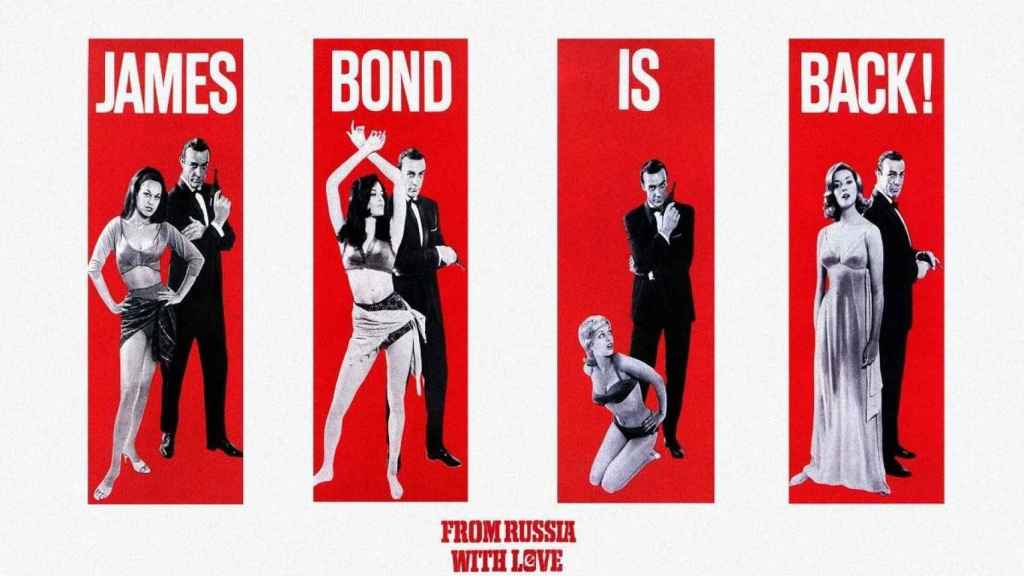

Poster de Sean Connery como James Bond de la película 'From Russia with Love'

Mr. Sean Connery, elegancia natural

El actor escocés, eterno James Bond, que hablaba el inglés de Edimburgo con acento melodioso, deja un enorme vacío entre los mitos cinematográficos de nuestro tiempo

1 noviembre, 2020 00:10Hacía tiempo que había dejado los trastos de matar (mujeres con su mirada, su apostura, su elegancia natural, la altura, que no altivez, de casi gigante). Se había cortado, sí, la coleta y vivía lejos de los ruedos –las pantallas rectangulares– retirado en Bahamas como un anciano pirata caribeño que hubiese cambiado la malta fermentada, que es agua de vida, por el fruto líquido de la caña de azúcar, el ron, ron, ron, la botella de ron de su paisano Robert Louis Stevenson. Pero ahora que ha muerto, rozando la Noche de todos los Santos y de esa festividad, Halloween, de su país natal, el sentimiento es unánime: se va uno de los grandes actores que nos quedaban vivos.

Sean Connery llegó al cine como por casualidad. Nació en Edimburgo en el seno de una familia de clase obrera, fue lechero (ese pilar de la civilización, como aseveró Churchill mientras se fumaba un puro). También pasó por la Marina de Su Majestad, la cual tuvo que abandonar por un problema médico. Su buena facha le abrió una carrera como modelo, y él también se la trabajó en el gimnasio, amoldando su cuerpo a un ideal no sé si de Praxíteles pero desde luego sí de hombretón interesante, mucho más interesante aún al decir de las señoras (y de los señoros, como la malovolencia quiere en estos tiempos). Esa prestancia se veía realzada cuando vestía el traje de ceremonia escocés, incluidos el kilt, la chaqueta corta y el sporran.

Cartel en italiano de Sólo se vive una vez, una de las películas de la saga de James Bond interpretadas por Sean Connery

No sé si en el arduo entrenamiento de sus músculos Connery practicó el boxeo y alguna vez lo pusieron contra las cuerdas. Sí es cierto que hizo el mejor uso de esas otras cuerdas, las vocales, para bordar sus papeles como actor. Su buena voz, varonil, sosegada, llena de matices, como un buen vino –perdón, whisky– venía además a expresarse en el que probablemente sea el acento del idioma inglés más hermoso del mundo. Escocia es generosa en diferencias dialectales, y tiene junto al gaélico, hoy reducido a las Hébridas, las Highlands y alguna bolsa de hablantes urbanos, una lengua propia, el Scots, en la que han escrito poetas y prosistas de Robert Burns a Hugh MacDiarmaid, hasta llegar a la contemporánea Kathleen Jamie.

Connery solo hablaba el inglés con acento de Edimburgo, pero ese “solo” es mucho. Melodioso, armónico, es también recio, rrrrecio, como sabe cualquiera que haya tenido la fortuna de haber estado expuesto a su radiación ultraeufónica. Esa forma de arrastrar las erres es la que, como actores del verso, emplearon para sus lecturas W. B. Yeats o Ezra Pound, que no eran escoceses pero que sabían reconocer la mejor pronunciación para conseguir así un efecto dramático. Edimburgo y Glasgow, las dos grandes ciudades del país de Connery, no podrían tener acentos más distintos. En el segundo caso puede resultar impenetrable para el foráneo hasta que transcurre un buen tiempo y se aclimata (que se lo digan si no a Luis Cernuda, lector en aquella Universidad durante la Guerra Mundial y sufridor de la impenetrabilidad del acento). Pero el de Edimburgo, que es la capital cultural del país, es una delicia. En labios de Connery, a quien conviene oír en versión original aun en películas que no tengan nada que ver con Escocia, aún más.

En la historia del Séptimo Arte ha habido actores que han encarnado como nadie cierto tipo de papel, tanto que se diría que este les va como anillo al dedo. No importa que Ian Fleming no lo viera claro al principio como protagonista de la adaptación al cine de su agente 007; cuando vio a Connery en la pantalla, quedó desarmado, sin argumentos. Luego nadie lo ha vuelto a interpretar como él, en las precisamente 007 veces que hizo ante las cámaras del agente secreto por antonomasia. Lo refinadamente british tenía en él al mejor portavoz, sin el estiramiento de lo posh, lo clasista, lo pretencioso, y fue yendo de menos a más porque, como todo el mundo reconoce, la madurez de Connery ha sido una de las más gloriosas de las que han tenido por testigo a las salas de cine.

Si el actor ha dejado interpretaciones memorables en un buen número de cintas, de Marnie (1964) a El nombre de la rosa (1986), de Los intocables de Elliot Ness (1987) a Indiana Jones y la última cruzada (1989), hay un par de ellas en las que habría que elogiar especialmente su trabajo: Robin y Marian (1976), de Richard Lester, y, justo el año antes, El hombre que pudo reinar. En la primera logra hacer un humanísimo Robin Hood ya pasado il mezzo del camin della sua vita. Está glorioso en ese ambiente otoñal, elegíaco, como un trasunto de sí mismo, a quien los años sumaban en vez de restar.

El otro largometraje es la adaptación de una novela de Rudyard Kipling ambientada, India arriba, en un reino mítico que quedaría por donde Afganistán y la leyenda. El hombre que pudo reinar es una película de culto dirigida por John Huston con Michael Caine y Connery como protagonistas (la película favorita de ambos). Es un espectáculo maravilloso por la acción y los paisajes (muchos de ellos, en realidad de Marruecos). También por la banda sonora (esa estupenda canción The Minstrel Boy de Sir Thomas Moore que ha sido bordada por muchos, por ejemplo el inimitable Shane MacGowan, recientemente convertido en protagonista de documental/biopic por Julien Temple con Johnny Depp como productor). Connery también la canta en El hombre que pudo reinar en algunas ocasiones y, sobre todo, en la escena final, colofón majestuoso de las trapacerías picarescas de los protagonistas.

La novelita de Kipling está anunciada para dentro de un mes en la editorial Fórcola. Entretanto, la película se puede disfrutar en streaming. Existe mucho cine para la reflexión, alegatos sesudos, experimentos fotográficos, plúmbeas obras maestras. Sean Connery tuvo la virtud de traernos películas de entretenimiento con la naturalidad con la que de madrugada podía llamar a nuestra puerta el lechero. A aquel joven, uno le diría: “gracias, chico”. Al fornido hombre calvo y canoso que se acaba de marchar le decimos “gracias, Mr. Connery” antes de descorchar una botella de single malt por la inmortalidad de su alma en el cine.