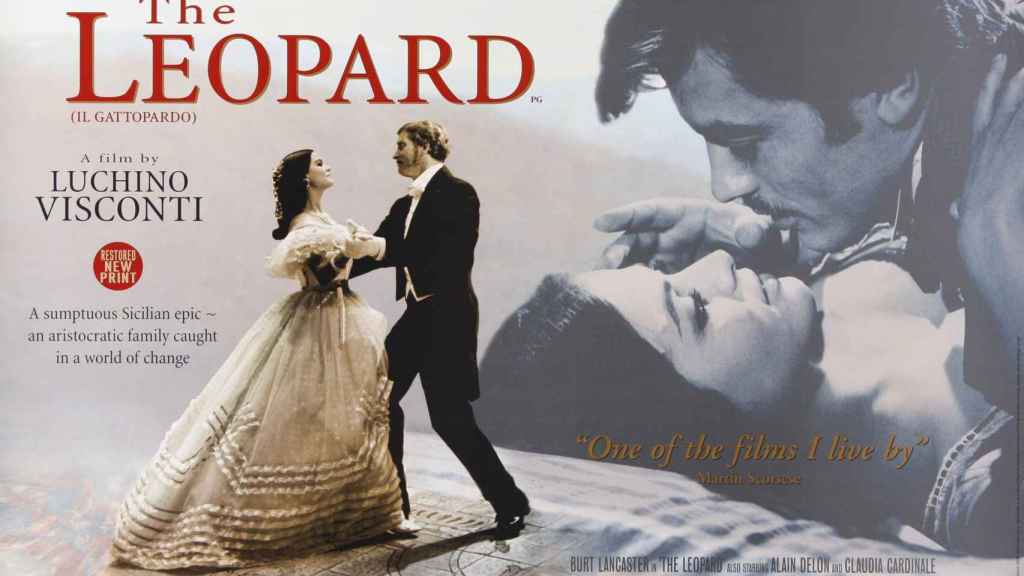

Cartel en inglés de 'El Gatopardo', la pelicula de Visconti basada en la novela de Lampedusa

'El Gatopardo', belleza sin nostalgia

En la novela de Lampedusa, trasladada al cine por Visconti, el tiempo se congela y emerge Sicilia: un río de parientes, amigos, conocidos, médicos, maestros y clérigos

7 agosto, 2020 00:00Piezas de porcelana desportilladas, retratos anónimos de familia y hasta coches en miniatura. Todo medio amontonado en el patio de Villa Lampedusa, un cobertizo desconchado; y todo trasladado al bloc de notas de Giuseppe Tomassi de Lampedusa, pour m’amuser (para divertirme). Un noble, prematuramente envejecido, iba a despojarse de toda pompa para contar una vida mal gastada sobre un conjunto de cachivaches que la resumían. Su traductor inglés dice que la prosa de Lampedusa le recuerda a Conrad y la encuentra tan llena de sutilezas que la compara con la de Manzoni. No es de extrañar; el autor de El Gatopardo leía en cinco idiomas, y escribía en inglés, alemán y francés; no se propuso escribir en italiano, su lengua materna, hasta casi al final de su vida, cuando dejó post mortem una de las novelas más indiscutibles del siglo XX.

La obra fue rechazada originalmente por Einaudi y Mondadori, y fue publicada póstumamente por Giangiacomo Feltrinelli. Casi una década más tarde, Luchino Visconti, magistral y discontinuo, la adaptó al cine. La letra de Lampedusa, marcadamente barroca, nunca sirvió los propósitos de un guión cinematográfico. Se aplicó sobre la hoja en blanco como lo haría el cincel de un escultor, que condena su creación a la inmortalidad de la piedra. En el medio siglo, mientras Italia cerraba lentamente las heridas de la guerra, aparecieron cumbres como el cine neorrealista o los grandes cronistas, al estilo de Calvino o de Indro Montanelli, marcados todos por la buena marcha de la industrialización y el crecimiento económico que desembocaron en el periodo del gobierno de Giusseppe Saragat. En aquel contexto, Feltrinelli se hizo cargo de dos novelas El Gatopardo, de Lampedusa y Doctor Zhivago, de Boris Pasternak, ambas superlativas y ambas escritas a contracorriente; la primera, refutada por aristocrática y galante –enorme falacia– y la segunda, convertida en cómplice del gulag, por haber pasado la censura de Stalin.

Edición de El Gatopardo de la editorial Noguer

El día en que Lampedusa se puso a escribir en serio pensó primero en recrear la biografía de su bisabuelo en medio del desembarco de Garibaldi en Marsala, preámbulo de la unificación; pero enseguida se desdijo para dirigir su atención sobre la vida privada de aquel mismo antepasado al que convertiría en el Príncipe Fabrizio de Salina, protagonista de la “obra maestra solitaria”, como la definió Javier Marías. El antepasado que le sirvió de guía, Giulio María Fabrizio fue un distinguido matemático del ochocientos, astrónomo y descubridor de dos asteroides (les puso de nombre Palma y Lampedusa), premiado por la Sorbona y fallecido en 1885, pocos años después de la muerte de Fabrizio, su personaje de ficción.

En El Gatopardo, el tiempo se congela, más allá de la galería de personajes y situaciones desencadenantes. Sicilia es un río de parientes, amigos, conocidos, médicos, maestros y clérigos sin fin, como ocurre en Los episodios en la España de Galdós; sin embargo, a diferencia de este último, la narración del italiano es un retablo inmóvil e imponente sobre la pared del coro, detrás de un altar; una crónica sin historia (al revés de los mundos galdosiano o balzaquiano). Es una infatuación de la palabra convertida en belleza, como causa última. La narración huye de la realidad para trasladarse al sueño; la Italia meridional la inspira en todo momento, pero la acción no se puede seguir como una sucesión de causas y efectos sino como una enorme quimera. La voz narrativa de El Gatopardo, algo anacrónica y sin embauco, sitúa a sus protagonistas, Fabricio y su sobrino Tancredi, en una meta-realidad; ambos recrean un presente antiguo, en el que la estrategia y sus artefactos han cedido ante el poder de la mirada y de su enigma.

Hace apenas dos años, la Casa del Lector de Madrid, se hizo lampedusiana durante unas horas para homenajear a Gioacchino Lanza Tomasi, un hombre de cultura enciclopédica, director artístico de las óperas de Roma, Palermo o Venecia, y primo lejano de Lampedusa, al que atendió hasta su muerte, en 1957. Lanza Tomasi, albacea del escritor siciliano, ha pasado muchos años rehabilitando el Palazzo Lampedusa de Palermo, destruido por un bombardeo en 1943 y utilizado en El Gatopardo, junto al Palazzo Cutó de Ragusa –la actual Dubrovnik croata, situada en la costa Dálmata, que fue siciliana– como inspiración para el Donnafugata, sede de la novela. En los ochenta, Lanza fue la fuente inagotable para David Gilmour, el autor de El último Gatopardo (Siruela), el libro que mejor ha reflejado la vida del escritor a través de su pasado, marcado por otra de las propiedades de su extensa familia, el Palma de Montichiaro, origen feudal de los Lampedusa, situado frente a las costas del mar Tirreno y descrito por el autor como “una Pompeya del siglo XVIII”, “un paraíso de fragancias secas”.

Gilmour cuenta en su libro que un día, antes de despuntar el alba, se coló en el palazzo en ruinas de Palermo para reconocer algunas estancias, como el tocador de la madre de Lampedusa, de techo abovedado en azul y el vestidor que daba al oratorio de Santa Zita, el lugar del primer recuerdo de infancia del autor de El Gatopardo. Por su parte, Lanza se ocupó de dar difusión al único ensayo firmado por Lampedusa, Viaje por Europa. Correspondencia (1925-1930), editado en castellano por Acantilado y traducido por Juan Antonio Méndez. El texto desprende el aroma aliadófilo del autor y en él se incluyen un buen número de cartas enviadas desde el extranjero a sus primos de Sicilia, los Piccolo: Casimiro, pintor, experto en fantasmas y Lucio, poeta, músico y ocultista.

Giuseppe Tomasi Di Lampedusa

En la Gran Guerra, Lampedusa salió de casa para servir como artillero en los Balcanes y regresó mucho después de haber recorrido media Europa a pie. Durante el ascenso del Duce, permaneció apartado, coherente con sus inclinaciones de conservador liberal, recorrió el continente y se casó en Londres con Alessandra Woll-Stomersee, una de las pioneras del psicoanálisis en Italia. Con el grado de capitán tomó parte en la Segunda Guerra Mundial, tras la que retornó a la Palermo destrozada, decidido a no moverse nunca más. En sus últimos años, desayunaba a diario en una pastelería de Via Rugero Settimo, asistía como oyente a una tertulia en la que nunca soltaba palabra, mostrando su legendaria adicción al silencio; almorzaba fuera de casa y se instalaba en el Café Mazzara para leer y escribir hasta el anochecer.

Tras la destrucción del Palazzo Lampedusa, el escritor encontró refugio en el hogar de sus primos, los Piccolo, y fue allí donde tuvo sus primeros y fundamentales encuentros literarios, tal como lo cuenta el Premio Nobel, Eugenio Montale, en la biografía de Giorgio Bassani (el conocido autor de El jardín de los Finzi-Contini). La idea de publicar empezó a deslizarse en Lampedusa, por los rincones de su perezosa autoestima, el día en que Lucio Piccolo le envió una carta a Montale en un sobre amarillo que contenía unos cuantos poemas, apenas legibles. En un pequeño pórtico de esta recopilación se hablaba de “viejos conventos” y “almas arrastradas” de gentes que pasaron sus vidas sin aportar nada. Cuando comenzó a leerlos por simple curiosidad, Montale no pudo despegar los ojos de aquel texto. Eran los Canti Barochi, fragmentos obsesivamente bonitos, pero intensamente perfumados. Eran sicilianos, palermitanos hasta la médula, aunque nadie reparó entonces en el hecho de que el exuberante verbo de Piccoli había sido cultivado en Capo d’Orlando, en Mesina, el palazzo familiar, cuyos paisajes fueron poetizados en base al tronco estético común de los Lampedusa.

El verano del 51, los dos primos, Lampedusa y Piccolo, decidieron participar juntos en un congreso de escritores que se celebraba en San Pellegrino, bajo el auspicio de Montale. Allí se articuló la convicción de Lampedusa, como escritor dispuestos a publicar; también se hizo notorio el silencio solemne del Príncipe. La Italia de después de la ocupación alemana respiraba a través de dos autoridades políticas: el Partido Comunista y la Democracia Cristiana, ambas volcadas en recuperar el espíritu del resurgimento, la unificación.

Muy resumidamente, puede decirse que El Gatopardo entre otras creaciones –como el cine de Rosellini o el de Fellini– se interpuso ante semejante nimiedad de la política; puso sobre la mesa la ley de la imaginación que rige la pulsión interior de las naciones. La primera edición de El Gatopardo fue creciendo exponencialmente a partir de los primeros 600 ejemplares para acabar convirtiéndose en un fenómeno social; con los años, su descubrimiento, a los ojos del gran público, acabó mostrando a la otra Italia, acaso la más real, marcada por la belleza del Sur, más allá de la Mafia, del milagro económico o de la Toscana, pieza angular del Gran Tour de los románticos.

Para que El Gatopardo se convirtiera en libro fue necesaria la conjunción de los astros: el director de la Fundación Feltrinelli, Giuseppe Del Bo, le propuso a Giangiacomo crear una editorial y colocar al frente del proyecto a Giorgio Basani. La clásica versión de Edhasa, en España, es un esmero de la de Bassani (autor del prólogo) que fue la edición oficial durante diez años; y es, además, la que leyó Visconti cuando trató de inmortalizarla en la gran pantalla. Aquel día supimos que Burt Lancaster no sería el mejor Fabricio de Salina y que Alain Delón no puede ser nunca el sobrino Tancredi. La película no logró esconder, como lo exigía el narrador –la voz de Lampedusa en tercera persona–, el ocaso de la aristocracia representada por el Príncipe, ante el empuje incontenible de la burguesía, representada por Calógero Sedàra, el suegro de Tancredi que acaba quedándose con las tierras de Donnafugata.

Fallecido el autor, cuando el texto vio la luz, llegó también la discordia a causa de las disparidades sobre la versión autentificada por el propio Lampedusa, en sus últimos días. La arqueología editorial es una práctica que revitaliza a los mercados y agudiza el instinto de los lectores. Después de contenciosos que derramaron buenas dosis de Derecho Romano y de elocuente iusnaturalismo, el mundo de la edición puso punto final a una discusión tan eterna, como el origen de las novelas de Zola o la autoría de medio Balzac. Los sucesores de Feltrinelli y el albacea del príncipe, Lanza Tomasi, se pusieron finalmente de acuerdo: fijaron en 2002, que la edición canónica de la obra era la de Basani.

Durante por lo menos tres décadas, la Italia oficial había convertido en hegemónico el punto de vista historicista de la literatura comprometida de los acólitos de Antonio Gramsci y del mandarín Elio Vittorini, el sabio que le cerró a Lampedusa las puertas de Einaudi. El establishment intelectual puso su empeño en explicar los malentendidos del príncipe y hasta levantó exponencialmente el falso apotegma gatopardiano sobre la “necesidad de que todo cambie para que todo siga como está”, la famosa frase de Tancredi, en la novela, entregado a las milicias de Garibaldi. Pero en materia de narrativa, la lucha de clases casi nunca explica nada; y menos frente a un relato nacido de la batalla contra la muerte. Las luces de la gloria y la enseña tricolor de la Italia unificada, mostrada con orgullo por las clases emergentes, están ahí; abundan el texto, porque el espacio externo es el envoltorio necesario, puesto al servicio del secreto del relato. Pero este último acaba imponiendo su ley, cuando descubrimos que se nos está contando una batalla más enorme en envergadura y profundidad: la vida como anatema, la sombra nihilista del sueño siciliano.

Durante por lo menos tres décadas, la Italia oficial había convertido en hegemónico el punto de vista historicista de la literatura comprometida de los acólitos de Antonio Gramsci y del mandarín Elio Vittorini, el sabio que le cerró a Lampedusa las puertas de Einaudi. El establishment intelectual puso su empeño en explicar los malentendidos del príncipe y hasta levantó exponencialmente el falso apotegma gatopardiano sobre la “necesidad de que todo cambie para que todo siga como está”, la famosa frase de Tancredi, en la novela, entregado a las milicias de Garibaldi. Pero en materia de narrativa, la lucha de clases casi nunca explica nada; y menos frente a un relato nacido de la batalla contra la muerte. Las luces de la gloria y la enseña tricolor de la Italia unificada, mostrada con orgullo por las clases emergentes, están ahí; abundan el texto, porque el espacio externo es el envoltorio necesario, puesto al servicio del secreto del relato. Pero este último acaba imponiendo su ley, cuando descubrimos que se nos está contando una batalla más enorme en envergadura y profundidad: la vida como anatema, la sombra nihilista del sueño siciliano.

Durante por lo menos tres décadas, la Italia oficial había convertido en hegemónico el punto de vista historicista de la literatura comprometida de los acólitos de