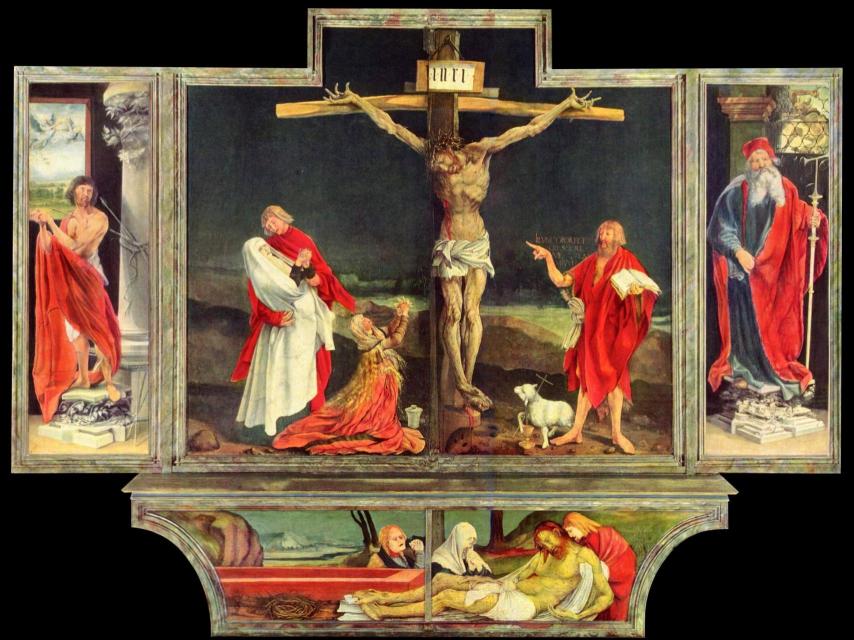

'Retablo de Isenheim' (1512-1516)

La mirada de Ramón Andrés sobre el arte de Matthias Grünewald

El musicólogo rinde homenaje a través de la figura del pintor alemán, en un opúsculo, editado por el sello Temporal, a los artistas de los que apenas se sabe nada y a los que denomina, con hermosa propiedad, “los no llamados por su nombre, los conjeturados”

15 julio, 2024 12:30“Quien acerque el oído al Retablo de Isenheim conocerá la historia del mundo” escribe Ramón Andrés en Los no llamados por su nombre (Temporal), un breve ensayo sobre el pintor Grünewald y su célebre políptico de Colmar. La obra ha fascinado a multitud de escritores, artistas y músicos, sobre todo en la modernidad y en especial desde que Joris-Karl Huysmans lo redescubriera, primero en su influyente novela À Rebours (1884), y luego en su ensayo Trois Primitifs (1905). Gracias a este último, alguien como André Malraux tuvo por primera vez noticia del pintor y siguiendo más tarde los pasos de Barbey d’Aurevilly, Leon Bloy o Jacques Maritain visitó Colmar y experimentó la primera conmoción que le despertaría la pasión por el arte. A partir de entonces –debió de ser hacia 1921– Malraux no dejó de interrogarse acerca de lo que él llamó “la metamorfosis de los dioses” en la que quizá sea la meditación más ambiciosa, fértil y estimulante que se hizo sobre el arte en el siglo XX.

El retablo, consagrado a San Antonio, fue un encargo de Guido Guersi, el abad siciliano del convento de los antonianos, dedicado a cuidar a los enfermos que padecían el Fuego de San Antón o ergotismo, un mal provocado por la ingesta de alimentos contaminados por microtoxinas procedentes del cornezuelo. El envenenamiento causaba alucinaciones, convulsiones, necrosis de tejidos y la consecuente gangrena. La crucifixión, la parte más conocida e impactante del políptico, estaba pensada para reflejar el dolor de los enfermos. De ahí las manos retorcidas y los pies purulentos del crucificado, destinados a reconocer y acompañar el sufrimiento de los fieles. Ramón Andrés, con su erudición habitual, trenza una personal reflexión ante unas imágenes que le han acompañado toda la vida, saltando del siglo XX al Renacimiento y la Edad Media, de la poesía y la teología a la filosofía, el arte y la música. Su ojo se dedica sobre todo a sondear el descenso, la caída de un cuerpo que acaba siendo vecindad, por decirlo con un verso del propio autor:

“El cuerpo de este Cristo es un estupor de úlceras y raspaduras, una cabeza malherida y sangrante, una hondonada en el pecho, unas costillas semejantes a un antiguo pecio, manos y pies como atadijos de espinas, brazos que son varas decalvadas de avellano, piernas que recuerdan a un cordaje desgastado de tanto descender al sepulcro”.

Ramón Andrés

Como observó Malraux en su capital ensayo sobre Goya, “cuando Cristo deja de ser el sentido del mundo, el cadáver de un ajusticiado en la cuneta tiene mayor significación que un crucifijo”. Para Malraux había una curiosa continuidad entre Grünewald y Goya. Según él, la pintura gótica, Giotto, Miguel Ángel, el último Tiziano, Tintoretto y el Greco habían impuesto un diálogo al espectador, llegándole al alma. Luego, en cambio, Velázquez había sido el primer “genio mudo”. Y con él todo el arte silenció aquella voz que había constituido su razón de ser. Porque hasta entonces solo el arte cristiano se había atrevido a hablar. Goya habría sido así el primero en retomar ese lenguaje de las tinieblas, pero ya con otra voz.

Inevitablemente, nosotros vemos a Grünewald a través de Goya, porque pertenecemos a la era en la que Cristo no es sino un cadáver en la cuneta. Somos los hijos de la muerte, como decía García Calvo glosando a Parménides. La caída de ese cuerpo que fue símbolo nos liberó y a la vez nos condenó. Como sostenía Malraux, somos la primera civilización capaz de llegar a la luna pero incapaz de construir templos y tumbas. Por eso un poeta como José Ángel Valente pudo ofrecer una versión complementaria a la de Hyusmans, que en pleno simbolismo consideraba el horror parte esencial de lo sublime. Para el poeta español, en cambio, no había sublimidad pero sí un elemento aun más importante que el eje de Cristo. Y era el blanco que viste la Virgen a un lado, atendida por Juan Evagelista. “El blanco es el dolor de la madre. El blanco, un no color, es en la crucifixión de Isenheim una explosión hacia dentro. Genera más matriz. Qué escándalo de la sombra el rigor del dolor. El rigor de lo blanco”.

A diferencia de lo que ocurre en El descendimiento de Roger van der Weyden, pintado con anterioridad y donde el marco, también en forma de cruz pero con fondo de oro, encierra una disposición simétrica perfecta, con Juan y Magdalena componiendo un paréntesis que protege la Compassio Mariae, a su vez hecha de una réplica perfecta en que la madre reproduce la caída del cuerpo del hijo en una especie de parto invertido, un alumbramiento de oscuridad, el retablo de Isenheim no busca aquí la armonía y el acuerdo, sino que los cuerpos parecen curvarse en una suerte de paréntesis invertido, tensados por la exhibición y la evidencia del dolor. A un lado Juan y la Virgen con la Magdalena, cuyas manos unen con amor y devoción los dedos que en la cruz son distancia y tortura. Al otro, el Evangelista levanta un solo dedo que señala el sacrificio que acabó con todos los sacrificios, el final de la estirpe de Layo. Pero aquí Ramón Andrés trae el testimonio de Canetti, para quien ese “desmesurado dedo” quería recordarnos “así es, así volverá a ser”. De nuevo, Goya ha desplazado a Grünewald en nuestra percepción.

Y por esa misma razón nosotros ya no sabemos ver el segundo panel, reverso absoluto de la crucifixión, ahí donde se representan la Anunciación, el concierto de ángeles, la Natividad y la Resurrección. Como observó Mircea Eliade, el cristianismo propuso una solución para el hombre histórico. Una vez expulsado del ciclo cósmico y obligado por ello a vivir en la linealidad de la historia propia de la cultura hebrea –esa forma de existencia que en el mejor de los casos nos pone a trabajar con el infinito y en el peor nos ata al perpetuo aplazamiento de la salvación y por tanto de la culpa, como denunció Kafka–, el creyente encontró en el cristianismo una oportunidad anual para redimirse de la historia a través del exemplum de un solo hombre que nace, vive, es ejecutado y resucita. Ante la imagen de la resurrección que imaginó Grünewald, comenta Ramón Andrés:

“El halo que envuelve a Cristo parece salido de la insólita pintura de William Blake. Su fulgor ciega. Ninguno de los soldados custodios osa mirar aquel prodigio, su magnitud. Se desploman como después de una larga carrera, arruinados por el esfuerzo. El que vigilaba al fondo, sorprendido tan a contrapié por el inconcebible suceso, cae aplastado por una fuerza insoportable”.

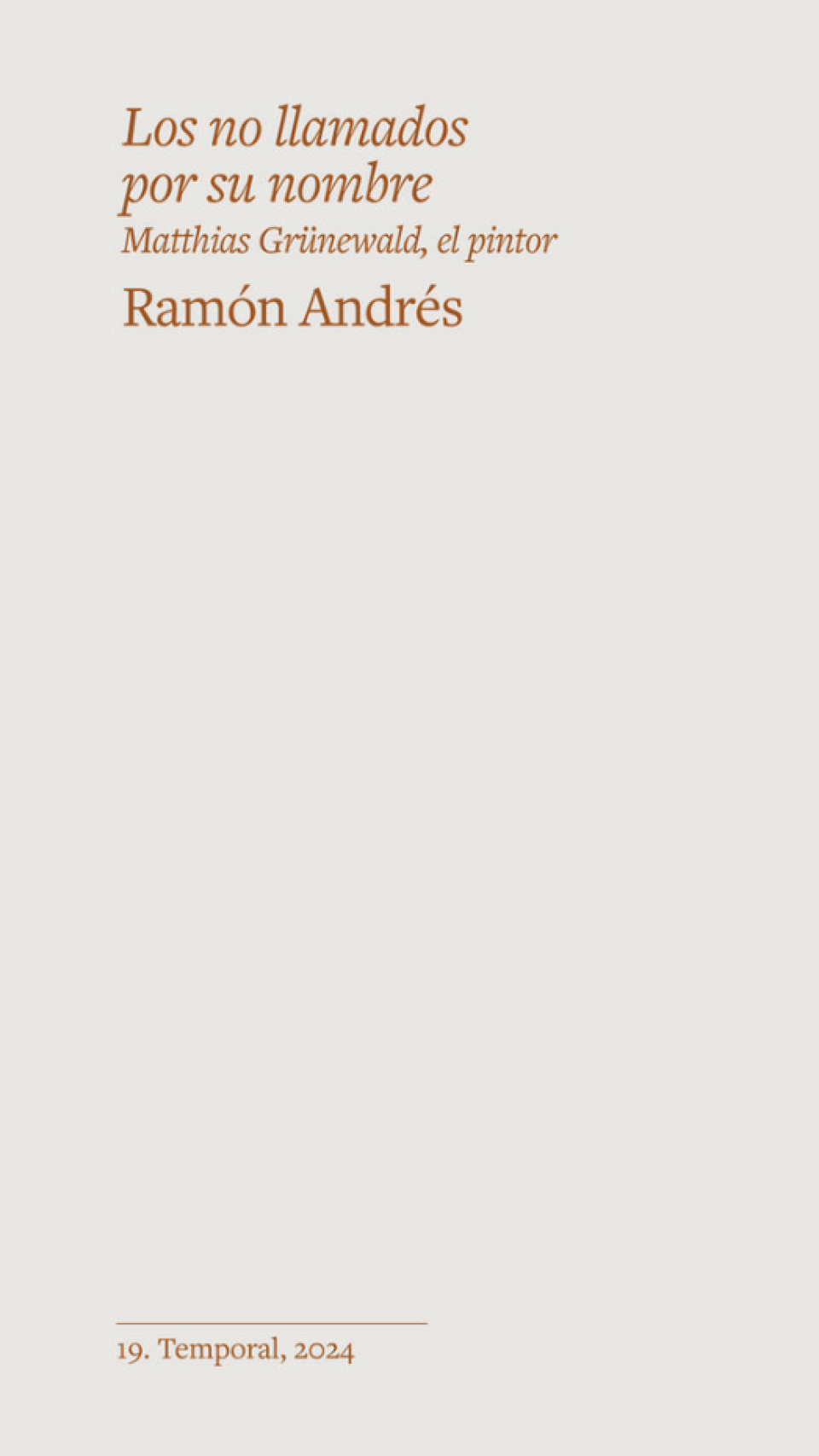

'Los no llamados por su nombre'

Hay que imaginar por un instante la impresión que debía de causar a aquellos enfermos de ergotismo la promesa de estas tablas. Tras haberse visto reflejados en el cuerpo leproso del crucificado, espantados ante la visión exacta de su propio dolor, de pronto la imagen se daba la vuelta y ofrecía música, nacimiento, luz, las manos llagadas del hijo del hombre dibujando la circunferencia del halo, por fin la plenitud. Nosotros vivimos ahora rodeados de imágenes, en un constante bombardeo de videos y fotografías en los que se mezclan sin jerarquía la muerte, el sexo, la guerra, el odio, la imbecilidad o la felicidad prefabricada. Las imágenes ya no tienen ningún significado. Al mismo tiempo –y quizá haya ahí un atisbo de esperanza– el signo de la imagen se ha emancipado como se emancipó en el Renacimiento el signo de la letra. Pero ahora estamos aún en plena metástasis, en la corrosión de la iconodulia creada por el catolicismo en Occidente. En tiempos de Grünewald, en cambio, las imágenes eran escasísimas y estaban férreamente controladas por la Iglesia. Contemplar el políptico de Isenheim era para los fieles de entonces una experiencia de abyección y gracia que a nosotros nos está vedada.

El pintor del retablo no se llamaba en realidad Grünewald, nombre adoptado, como tantas veces ocurre en el arte antiguo, por una confusión. Quizá su verdadero nombre fue Mathias Godhart Nithard, descrito por un cronista de la época como un borracho alborotador. Pero qué más da. El anonimato de los siglos previos al individualismo y la pasión subjetiva es un bálsamo para nosotros. Como decía Rilke, el verdadero arte surge de un puro centro anónimo. Qué alivio saber tan poco de Shakespeare, de Cervantes, qué bien están ahí escondidos entre sus personajes, burlándose de nuestra ansiedad biográfica. Como hizo Orson Welles en su ensayo fílmico F for Fake (1973), Ramón Andrés, al final de su opúsculo, rinde homenaje a esos artesanos desdibujados, de los que apenas se sabe nada y a los que denomina, con hermosa propiedad, “los no llamados por su nombre, los conjeturados”.

![‘4096 Farben’ [4096 Colores], (2007).](https://a2.elespanol.com/cronicaglobal/2025/11/17/letraglobal/artes/1003742708210_15411786_1706x960.jpg)