El lienzo ‘Soledad’ (1933), de Marc Chagall, en el que representa a un rabino con la Torá.

Marc Chagall nos cuenta los avatares del siglo XX

La Fundación Mapfre de Madrid propone una nueva lectura de la obra del artista ruso centrada en su faceta más social y política a partir de las grandes convulsiones del tiempo histórico que le tocó vivir

24 marzo, 2024 18:39Pocas veces se había visto así antes la galaxia creativa de Marc Chagall (Vitebsk, hoy Bielorrusia, 1887-Saint-Paul de Vence, Francia, 1985), esa suerte de carril propio en el hipódromo de las vanguardias que da cuenta de una infancia no del todo sellada, como si alguien se hubiera atrevido a tirar de la punta de un sueño. Porque, ciertamente, su iconografía es solo suya: cielos con el corazón verde, niñas amarillas y gallos azules, asnos y vacas que salen volando y violinistas que afinan las cuerdas con el bozo de la barba.

En esta estética singularísima asoman las huellas de la tradición judía, la fantasía de la aldea, la felicidad de las bombillas que esparcen su luz en la calle, pero aun así la vida no le fue del todo favorable. Chagall sobrevivió al zarpazo de dos guerras mundiales y al azufre de los totalitarismos del siglo XX, desde el comunismo al nazismo. En consecuencia, gastó una vida errante, desgarrada, provisional, de la que, al parecer, había dejado rastro en sus viajes a los contornos imprecisos del sueño. Ese polvo alucinado que sostiene su pintura.

Por ahí gana novedad la exposición de la Fundación Mapfre Chagall. Un grito de libertad, que propone un recorrido cronológico y temático por la obra del artista a partir de las convulsiones del siglo que le tocó vivir. Abierta hasta el 5 de mayo en la sede ubicada en el Paseo de Recoletos de Madrid, la muestra se asoma la faceta más social y política de Chagall, quien afiló un sentido poético único en el arte de su tiempo desde el desamparo de mirar alrededor sintiendo que algo está fuera de sitio.

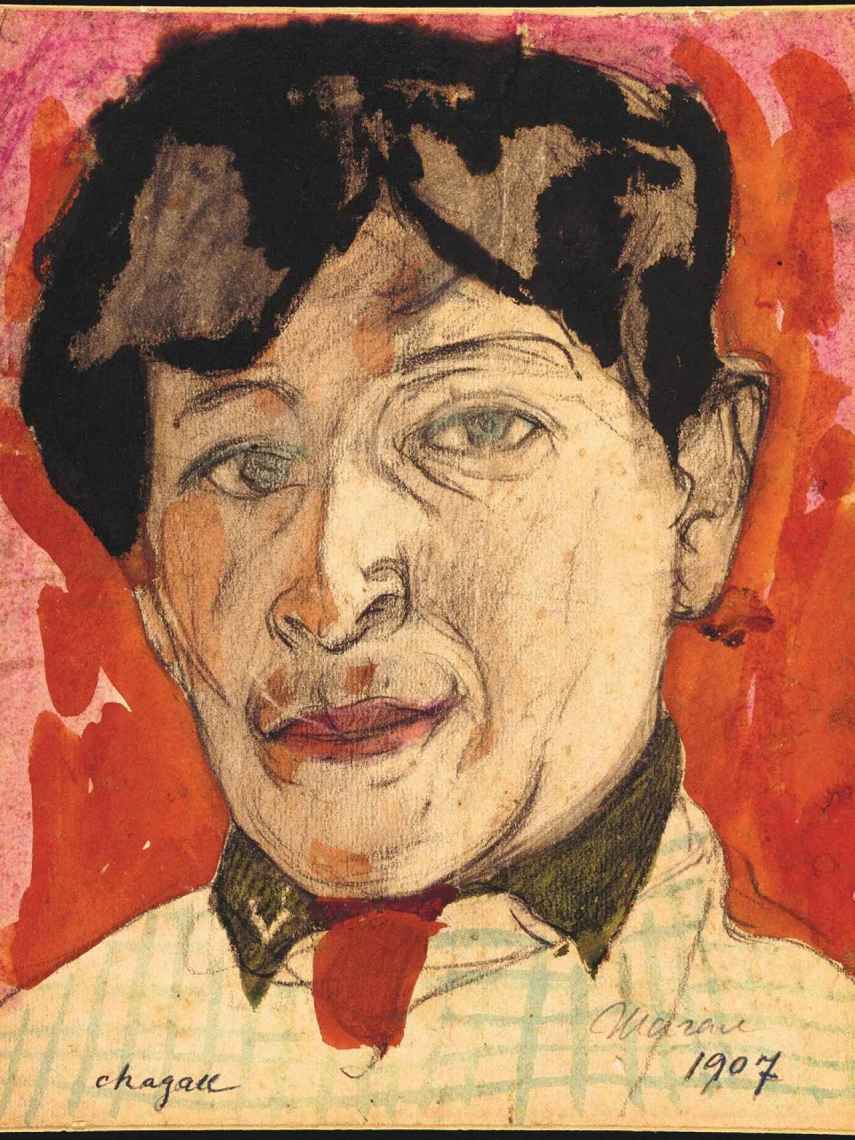

El primer autorretrato que se conserva de Marc Chagall, ejecutado en 1907.

La propuesta amplía, por tanto, el eco de Chagall en España, donde se acumulan las exposiciones en torno a su obra tras quedar durante años encajado entre alguna colectiva y la muestra que le dedicó la Fundación Juan March en 1999. De este modo, el Thyssen le dedicó una completa retrospectiva en 2012 y, seis años después, el Guggenheim de Bilbao exploró su evolución creativa entre los años 1911 y 1919. En la actualidad, el Palau Martorell de Barcelona revisa su mundo onírico en El color de los sueños (prorrogada recientemente hasta el 31 de marzo).

Para esta nueva ocasión, se exhiben más de ciento sesenta piezas –incluye lienzos, dibujos, grabados, cerámicas y esculturas en piedra–, arropadas por un conjunto de noventa documentos, en su mayoría inéditos. Son cartas, poemas y textos de tono confesional en los que el artista, por ejemplo, expresa su entusiasmo por el estallido de la revolución bolchevique, su reacción al conocer que el nazismo había ordenado la retirada de sus cuadros de los museos y las incertidumbres de los reiterados exilios.

Desde esta perspectiva, la obra plástica de Chagall adquiere algo de voladizo alucinado donde sus seres simulan curarse el daño con estregones de nitroglicerina. Por eso dispensa aún mucha inquietud, a menudo concentrada en los personajes de su pintura. Hombres, mujeres, niños… Personajes que difícilmente miran de frente al espectador, a quienes no se les ve con definición el rostro. En muchas de sus figuras hay algo de aparición con un punto, a veces, de dolor o de tragedia.

El óleo ‘El hombre de la cabeza al revés’ (1919), de Chagall.

Ocurre así con el más temprano de sus autorretratos, fechado en 1907. El pintor se muestra en él con un ramalazo patético, como dejando ver la intemperie de un hombre que no siempre es lo que dibuja. Con el paso de los años, en nuevas tentativas, adoptará la forma del ángel, el gallo, el asno o la cabra en una suerte de identidad híbrida que está íntimamente ligada a las experiencias de la migración y el desarraigo, pues buscaba, al parecer, un mundo interior estable, un anclaje y una protección ante los acontecimientos que sacudían su vida.

A partir de aquí, la exposición Chagall. Un grito de libertad atraviesa todos los periodos del artista y todo lo que en cada tiempo le conmovió. Es como si el pintor fuera asomándose en su trabajo a todo lo que ocurría sin disimularlo. Entrando abruptamente en el paisaje que tuvo delante para llenarlo de bueyes geométricos o rabinos enamorados. Siempre en una peligrosa cercanía con lo abstracto, pero sin tocar la tormenta de la abstracción, bien fijado con un eje delirante, como si estuviese en la vida para conjurarla.

Por eso, tras estallar la Primera Guerra Mundial, se lanzó a plasmar en una serie de dibujos a tinta china la dramática marcha de combatientes al frente, como La partida a la guerra (1914), en la que un recluta se despide de su madre. También realizó pinturas en las que representó la vivencia cotidiana de los habitantes de Vitebsk, su ciudad natal, durante la contienda, como El saludo (1914), El vendedor de periódicos (1914) o La gaceta de Smolensk (1915), en los que se alejó del tono lírico de sus primeras composiciones.

Un visitante de la exposición ‘Chagall. Un grito de libertad’ pasa por delante del lienzo ‘La casa gris’ (1917).

Luego, Chagall acogió con gran entusiasmo la Revolución de Octubre. Con ánimo renovado, se ocupó de la realización de los decorados para la celebración de su primer aniversario en Vitebsk, fundó un museo y una escuela popular de arte, donde dio cabida a la enseñanza de todas las corrientes artísticas del momento, y colaboró con el Teatro Nacional Judío de Cámara de Moscú, participando en la decoración de su interior y en el diseño del vestuario y la escenografía de las obras Mazeltov, Los agentes y La mentira, de Sholem Aleijem.

De igual modo, la exposición presta atención al episodio que vivió cuando, tras su retorno a París en el otoño de 1923, el marchante Ambroise Vollard le pidió que ilustrara las Fábulas de Jean de La Fontaine, una de las obras clásicas de la literatura gala. Dicho encargo desató una oleada de críticas basadas en el origen ruso de Chagall y suponían un síntoma más del ascenso del antisemitismo en casi toda Europa. El 21 de septiembre de 1925, en una carta dirigida al crítico Leo Koenig, el pintor escribió: “El tiempo no es profético, reina el mal”.

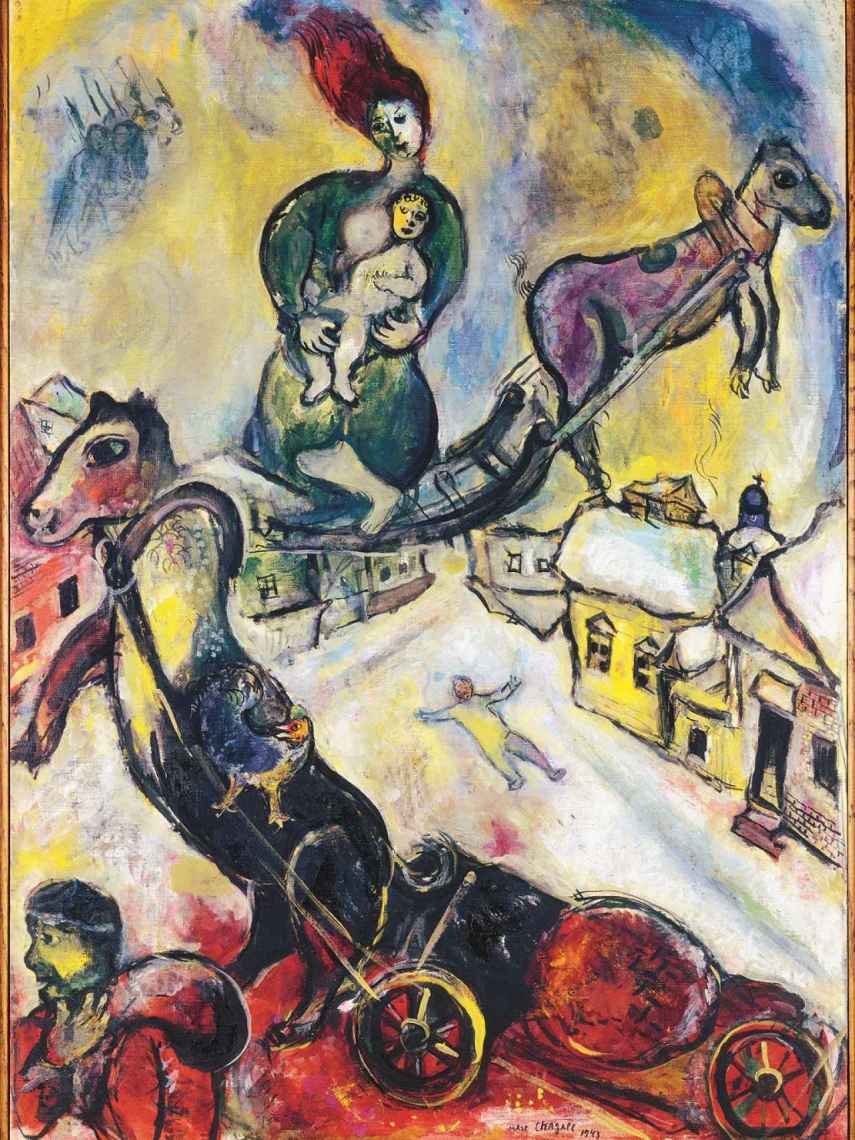

Sus lienzos comenzaron en la década de los treinta a llenarse de rabinos portando la Torá y de Cristos cubiertos en las caderas por un talit (paño blanco de oración) coincidiendo con el ascenso del nazismo y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Una obra clave de esta época –exiliado en Estados Unidos, se instaló con su mujer Bella en el número 4 de la East 74th Street de Nueva York– es el tríptico Resistencia, Resurrección y Liberación, en el que el artista fusionó el simbolismo político y religioso a partir de una obra anterior titulada Revolución.

‘La guerra’, lienzo de Marc Chagall ejecutado en 1943.

A su vuelta a Europa, en 1948, Chagall se embarcó en una serie de proyectos monumentales en torno al tema de la paz, como las vidrieras para la sinagoga del hospital Hadassah de Jerusalén (1962), los tapices y mosaicos para la Knéset, el Parlamento israelí (1967) y las vidrieras de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York (1963-1964). Trazaba así el contagio feliz de su astrología, plagada de madres blancas o de mazapán, de pálidos rebaños de vacas azules, novios que vuelan y de edificios felices en su casi derribo amarillo.

En definitiva, Chagall. Un grito de libertad aspira a descifrar las distintas etapas en la trayectoria del pintor: desde los tanteos primeros hasta el último tramo de una vida casi centenaria. Y cómo por dentro de ese casi siglo sucede de todo: dos guerras mundiales, una revolución bolchevique, Rusia y París, Estados Unidos durante seis años de exilio, la amistad con los poetas (Apollinaire, Breton, Éluard...), el éxito de artista, el hallazgo de la voz original... O lo que es igual: los daños, las derrotas, los hallazgos y estímulos de una biografía muy bien curtida.

![‘4096 Farben’ [4096 Colores], (2007).](https://a2.elespanol.com/cronicaglobal/2025/11/17/letraglobal/artes/1003742708210_15411786_1706x960.jpg)