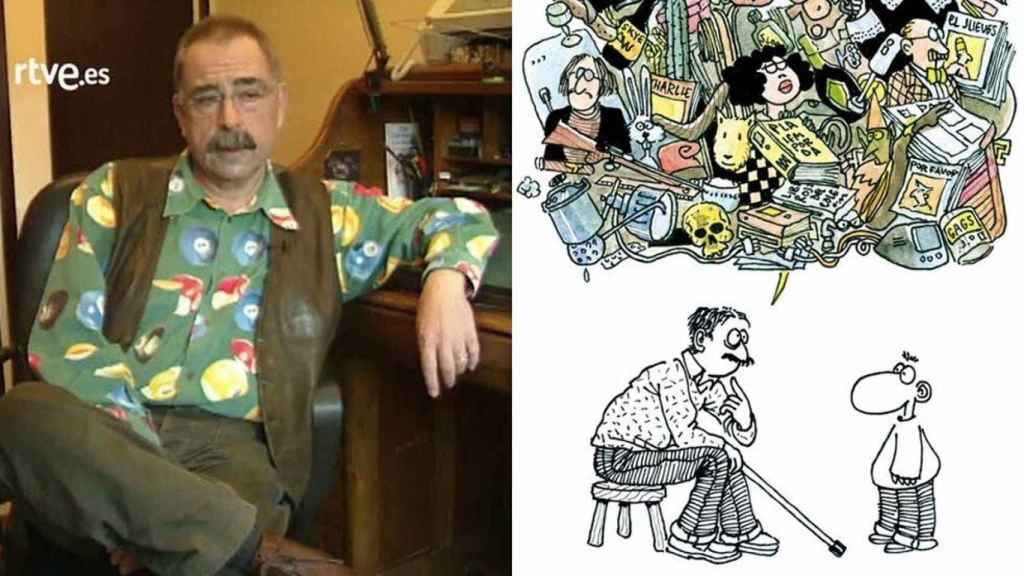

El dibujante Carlos Romeu / EL JUEVES

Carlos Romeu

Un compadre insuperable

Sábado por la mañana (ayer). Estoy haciendo la compra en el Ametller del barrio cuando me suena el móvil y vuelvo a dejar en su sitio la bandeja de pulpitos encebollados para contestar. En la pantalla aparece la palabra ROMEU, y me pregunto qué querrá mi viejo compadre de la prensa humorística y uno de los tipos más interesantes que ha dado España el chiste ilustrado. Pero no es su voz la que oigo al otro lado, sino la de una mujer que se identifica como su cuñada y me informa de que Charlie ha pasado a mejor vida. No puedo decir que la noticia me sorprenda, pero me sienta como un tiro: el pobre Romeu llevaba años hecho polvo, pero lo suyo cada día se parecía más a una mala salud de hierro y los amigos solíamos bromear a su costa diciéndole que nos iba a enterrar a todos. Es más, la última vez que me lo crucé --durante la presentación de un libro de su amigo y socio profesional, Tom Roca, fallecido hace unos meses de un ictus traicionero--, lo encontré asaz pimpante.

Cuando le conocí, hace un montón de años, tantos que parecen formar parte de una vida anterior, Romeu era un hombre permanentemente pimpante. Bebía como una esponja (yo tampoco era manco en ese tema), comía con gusto y fruición (recuerdo compartidos aperitivos pantagruélicos tras los que preguntaba, “¿Y ahora donde vamos a comer?”) y dedicaba lo mejor de su tiempo a plasmar su visión del mundo en sus viñetas (sus chistes eran muy graciosos, aunque siempre ocultaban una visión muy lúcida de la vida, más fatalista que pesimista). Con Tom y José Luís Martín fundó El Jueves (nada que ver con la basurilla supuestamente progre que se sigue publicando bajo ese nombre) y muchas más publicaciones. De hecho, cuando los conocí, Tom y Romeu se pasaban la vida inventándose revistas que duraban lo que duraban, pero cada una de ellas se ponía en marcha nada más morirse la anterior. Gracias a ellos pude colaborar en Nacional Show o Histeria semanal y conocer a Jaume Perich, que es una de las mejores cosas que me han ocurrido en la vida. Con esos dos, la diversión, el papeo y la priva estaban asegurados, cosas que a los veintitantos años constituyen una parte fundamental de la existencia. Llegó un momento, que nunca me quedó muy claro, en que se cabrearon y dejaron de verse y de colaborar, pero la sangre no llegó al río y la amistad se reemprendió al cabo de unos años, aunque para entonces Charlie ya estaba bastante cascado.

Romeu publicó un montón de libros, pero mi favorito es Ahora que aún me acuerdo de todo (o casi), unas memorias gráficas editadas en 2012 por Astiberri en las que destaca su impresionante historial médico, que lo tuvo entrando y saliendo de hospitales hasta el pasado viernes, cuando su cuerpo dijo basta. Hacía falta ser de una pasta muy especial para convertir aquel rosario de desgracias en una obra maestra del humor self deprecating, pero Charlie era, ciertamente, de otra pasta. Hijo de español y francesa, supo compatibilizar ambos orígenes creándose un personaje lúcido, simpático, bon vivant y nada sectario que encontró en el humor gráfico su manera ideal de explicarse al mundo. Dibujó durante años las aventuras de Miguelito en El País, hasta que lo pusieron en la calle de un día para otro con la excusa de una viñeta políticamente incorrecta sobre Israel y Palestina. Él se vengó del director de entonces, Jesús Ceberio, definiéndole en sus memorias como “un hombre dotado del sentido del humor de una tortuga muerta”. Yo también aguanté a Ceberio y les aseguro que no se me ocurre una definición más acertada.

El hombre que nos iba a enterrar a todos ha doblado la servilleta de manera sorpresiva. Le tuve mucho cariño y lo voy a echar de menos. Entre otras cosas porque en España, en el mundo del humor gráfico, ya no los fabrican así.

![‘4096 Farben’ [4096 Colores], (2007).](https://a2.elespanol.com/cronicaglobal/2025/11/17/letraglobal/artes/1003742708210_15411786_1706x960.jpg)